円が戻りかけた瞬間

サーブに入る前、九条は一度だけ目を閉じた。

深呼吸ではない。

意識的なリセットでもない。

ただ、身体から不要な力を抜くための、ごく短い“間”。

(……急ぐな。)

蓮見の言葉を思い出したのではない。

身体のほうが、勝手に拾った。

トスを上げる。

海風がわずかに揺らした。

普段なら神経が反応する。

ただ、いまは反応しない。

打球。

深い。重い。

カラマルのリターンは、相変わらず鬱陶しいほど高く跳ねる。

九条は“止まらない”を選んだ。

歩幅は半歩。

滑るというより、沈まずに“流す”。

砂が一瞬だけ散る。

それだけなのに、身体の内部でカチリと噛み合う音がした気がした。

(……悪くない。)

感想はそれだけ。

次のボール。

カラマルの、嫌になるほど回転の乗った軌道。

九条は直線で入りかけた身体を、ほんの少しだけ “円” に戻した。

肩。

肘。

手首。

その順に、わずかに遅れて回転が乗る。

ボールが深く返る。

“完璧に乗った”感覚はない。

だが、“戻りかけている”気配が確かにあった。

志水の端末が初めて良い方向の数字を示す。

〈スイング軌道、円形トレース基準値に近似〉

〈反応速度の遅延、改善〉

志水は小さく言う。

「……入った。」

ベンチで蓮見が腕を組んだまま、ほんのわずか息を吐いた。

「それでいい。直線で押すな。」

九条には届いていない。

聞こうとしない。

関係ない。

ただ、次のボールだけに入る。

カラマルのスピンがまた高く跳ねる。

九条は止まらない。

止まりたい癖を、力で押さえつける。

(……削る。)

わずかに軌道が円を描く。

トップスピンの質が、ほんの少しだけ変わる。

観客の拍手が落ちる。

あくまで静かで、上品で、軽い。

それでも、この会場では“良いショット”の証だ。

九条は目線を上げない。

景色を見ない。

何も拾わない。

ただ、静かに思う。

(……戻る。まだ戻れる。)

それは決意でも気合でもない。

言葉にできる感情でもない。

ただ――

身体だけが、わずかに呼吸を取り戻していた。

生き残りの美学

ゲームが進むにつれ、九条の“円”は安定していった。

速くはない。

鋭くもない。

ただ、“崩れない”。

クレー特有の粘りに対して、今年の九条はまだ完全ではない。

だが、身体のどこかがようやく土の呼吸を思い出し始めていた。

カラマルが深いスピンを続ける。

同じところに、同じ強度で、飽きもせず打ち込んでくる。

九条は返す。

判断も、表情も、変わらない。

(……削る。それだけだ。)

声にならない声が、咽喉の奥でひっそりと動いた。

観客席は静かだ。

高級ホテルのラウンジのように品があり、波風ひとつ立てない拍手が続く。

その静寂は、九条にとって 雑音にも静寂にもなり得る“空白” だった。

京都の川の音は、まだ微かに残っている。

Sunreefの白い影も、完全には抜けない。

だが、ノイズが浮かんでも――動きは止まらなかった。

(……考えるな。削れ。)

思考というより、“命令”に近い。

肩が回り、肘が遅れてついてきて、手首が最後に回転を乗せる。

いつもの円より少し歪んでいる。

それでも、“円”だ。

土の上で、九条はもう止まらない。

カラマルの守備が、わずかに一歩だけ下がる。

それは、この試合で初めての“譲歩”だった。

ベンチでレオンが呟いた。

「……戻ってきたね。半分くらい。」

志水が数字を見て、淡々と補足する。

「反応遅延、ほぼ解消。ただし情緒要因はまだ残ってます。」

蓮見は眉を寄せる。

「だから長ぇんだよ、今年は。こいつの試合、全部“揺れる前提”で進む。」

九条は聞こえない。

興味もない。

ただ、ボールだけを見ている。

(……戻せる。)

言葉ではなく、硬い決意でもなく、“呼吸”の位置だけが正しく戻ってきていた。

そして、ポイントが一つ、また一つと積み重なり、試合はじわじわと九条側へ傾き始める。

長い。

地味だ。

派手なWinnerはひとつもない。

しかし、これが——

九条雅臣の“生き残るテニス”の始まりだった。

赤土に馴染む体

ラリーが伸びた。

十球、十五球、二十球。

観客席の空気がじわりと重くなるほどの長さ。

カラマルは淡々と返し続ける。

深く、高く、回転を乗せて。

“削るためだけの一球”を、表情ひとつ変えず積み重ねる。

本来なら、この長さで揺れるのは九条の側だった。

だが今年の九条は違った。

(……急ぐな。削れ。)

自分に言い聞かせる声はない。

ただ、身体の奥で“そう動け”とだけ命令が降りている。

足は止まらない。

止まりたい癖はまだ残っているが、それでも止めない。

肩から肘へ、肘から手首へ——

円の軌道がわずかに整い始める。

志水の端末が震える。

〈反応速度 遅延なし〉

〈スライド角 左右差縮小〉

〈回転量 安定〉

志水が、ほとんど聞こえない声で漏らす。

「……噛んできたな。」

蓮見も腕を組んだまま目を細める。

「ようやく“土のリズム”を掴んだか。」

ラリーはまだ続いている。

カラマルのスピンがまた重く跳ねる。

だが九条は、もう直線で強引に押していない。

深く、静かに、削るように返す。

——その瞬間だった。

カラマルの足が、わずかに遅れた。

本当に、ごく僅か。

一般の観客では気づかないレベルの遅れ。

だがチーム九条は全員、その“0.1秒の波形”を見逃さなかった。

レオンが小さく目を見開く。

「……今、下がったよ。半歩。」

氷川が眉を寄せる。

「彼、普段ラリーの長さで揺れないはずなのに。」

蓮見は低く呟いた。

「カラマルが揺れたんじゃない。九条が“馴染んだ”んだよ。」

確かに、カラマルは崩れていない。

表情も乱れていない。

ショットも深い。

ただ——

わずかに“守備一歩目”が遅れた。

九条のボールが、深さで上回り始めたからだ。

観客席が静かにざわつく。

九条はその気配を拾わない。

視線はボールだけを追っている。

(……できる。)

言葉ではない。

脳でもない。

身体が、土の呼吸に完全に同調し始めていた。

次の一球、九条の深いトップスピンがカラマルを後ろに追いやり、“スペインの鉄壁”が初めて、体勢を立て直す時間を必要とした。

たった一歩。

たった数ミリの遅れ。

それだけで十分だった。

この瞬間、初めて——

“揺れたのは九条ではなく、カラマルのほう” になった。

試合の流れが、わずかに傾く音がした。

クレーが試す者

太陽が傾き、コートの色がわずかに赤く沈んだ。

風が弱まった。

観客席がさらに静かになった。

その静けさの中で、ラリーは続く。

長い。

終わらない。

派手な攻撃もなければ、一撃必殺もない。

ただ、呼吸が切れない者だけが残る 時間帯だった。

カラマルは淡々と返す。

淡々と、深く、重く。

疲れていないわけではない。

足の戻りは遅い。

肩のラインが少し下がった。

だが、崩れはしない。

相手が勝手に崩れるのを待つ人間だ。

そのカラマルが——

初めて、先に“長さ”で押された。

九条のラリーは派手じゃない。

強さも見せない。

ただ、呼吸が落ちない。

肩の上下が小さい。

足の沈み方が一定。

打点も崩れない。

淡々と、静かに、削る。

(……切るな。続けろ。)

言葉にしない。

ただ、身体だけがテニスを続ける。

志水の端末が、また微細な変化を拾う。

〈ラリー継続時間:九条優位〉

〈心拍:安定〉

〈打点ズレ:許容範囲内〉

志水が小さく息を吸う。

「……この時間帯、九条が上。」

蓮見も視線を逸らさない。

「カラマルのほうが先に呼吸が乱れてる。」

実際、そうだった。

スペインの鉄壁の胸が、わずかに上下を大きくする。

ラリーが延びるたびに、戻りが遅れていく。

九条は、それに気づいていない。

気づく余裕もない。

ただ、目の前の一球だけを削る。

クレーの試合では、派手な攻撃より、こういう “生き残り方” が勝敗を決める。

日が沈む速度と、ラリーの重さが同期する。

三十五球目。

カラマルの足が沈む。

四十球目。

スピンが浅くなる。

そして四十三球目——

カラマルのボールが、ネットの白帯にかすって落ちた。

小さな、静かなミス。

観客席にため息とも拍手ともつかない音が広がる。

派手でも劇的でもない。

ただ、終わったという空気だけが落ちた。

九条はラケットを持ち替え、呼吸を整える。

息は上がっていない。

胸は静かだ。

(……勝った、という感じじゃねぇな。)

ただ、生き残っただけだ。

それだけだった。

カラマルも同じだった。

悔しさも、怒りもない。

ただ、疲れた表情がひとつ。

“今日は相手が上だった”と、淡々と理解する男の顔。

初戦から長い。

初戦とは思えない密度。

クレーの赤土は、最初から容赦ない。

そして九条は、この土の戦い方を

今ようやく思い出し始めていた。

戦いの残響

控え室に戻った瞬間、部屋の空気が変わった。

九条はソファに身を落とす。腰を下ろすというより、力が抜けて吸い込まれるようだった。

視線は一点に固定され、まばたきも少ない。意識はある。けれど反応は薄い。

試合の名残がまだ体に張りついている顔だった。

志水が迷いなく膝をつき、チェックを始めた。

足首の可動域、膝の角度、スライドの痕跡。指先だけが淡々と動く。

「腫れなし。可動域も問題なし。右のスライドが少し深いですね」

九条は目だけを動かす。返事はない。

志水は続けた。

「後で冷やします。次までには良くなります」

神崎が上半身を診るために近づき、聴診器を当てる。

胸郭の動き、呼吸の深さ、心拍の戻り。測り慣れた流れだった。

「呼吸は正常。集中が切れていない。まだ試合の中にいるな」

九条は動かない。

神崎はペットボトルを半分だけ渡し、短く言った。

「飲め。少しでいい」

九条は命じられた通りに飲む。

握る指がわずかに震えていた。

早瀬が冷却パックを太腿とふくらはぎに貼り、静かに声をかける。

「力抜いて」

抜けているのかどうか判断できないほど、九条は無反応だ。

早瀬は慎重に足を持ち上げた。

「もう少し膝曲げます」

九条はかすかに息を吐く。それだけだった。

氷川はミネラルパウダーを混ぜたドリンクを作り、九条の手に押し付ける。

「飲んで。この後、メディア対応があります。受け答えだけでいい」

九条は小さく頷いた。声は出さない。

蓮見は腕を組み、少し離れた場所から全体を見ていた。

「崩れてはいないな。ただ、心がまだ戻り切っていない」

志水が数字を確認しながら返す。

「はい。精神の張りが残っています」

蓮見はうなずいた。

「ならあまり触るな。調整は明日のウォームアップでやる」

九条は終始、されるがままだった。

肩に触れられても、足を持ち上げられても、冷却材を当てられても、飲み物を渡されても、拒まない。

ただ受けるだけ。

試合直後のトップ選手に訪れる、空っぽの時間。

目だけがゆっくり動き、身体はスタッフに預けられ、思考の端だけがまだコートに残っている。

最後に神崎がそっと尋ねた。

「痛いところはあるか」

九条は短く答えた。

「ない」

会話はそれで終わった。

残ったのは、冷却材の音とタオルが擦れる音と、ミネラルウォーターが揺れる細かな気配だけだった。

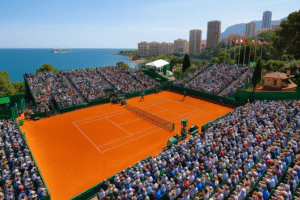

モンテカルロ初戦。

クレーの戦いは、やはり容赦がなかった。

義務だけの会見

氷川だけが時計を見る。ひとつため息を落とし、淡々と言った。

「……時間です。行きましょう」

九条がゆっくり目だけを向ける。

「……どこに」

さっきした会話が抜けている。脳の記憶領域が一部働いていない。

「メディア。義務だ」

九条は無言で立つ。歩くというより運ばれているようだった。

神崎が反射的に言う。

「本来は休ませたい。だが……義務があるなら、最短で終えて戻す」

氷川は聞き流した。プロツアーではよくあることだ。

試合で疲れていても、負けて話したくなくても、メディア対応は“やらなければいけないこと”とされている。

椅子に座る九条は、まだ意識を半分どこかに置いてきたままだった。

照明が落ち、カメラの光だけが淡く反射する。

記者席の前列から声が上がる。

「カラマル戦、タフな試合でした。フィーリングは?」

九条はわずかに顎を動かし、短く返す。

「……問題ない」

別の記者がすぐに重ねた。

「序盤、動きに硬さがありましたが?」

「調整の範囲」

「今日の試合の鍵は?」

九条はゆっくり息を吐き、言葉だけ落とす。

「……粘っただけ」

それきりだった。

記者席に小さな沈黙が広がる。何かを待つ空気が止まる。

氷川が淡々と言った。

「終了です」

九条は視線すら動かさず、立ち上がった。

再び控え室に戻った瞬間、九条はソファへ崩れ落ちた。

今度は、自分の体を支える意思すら残していなかった。

神崎が医療バッグを置きながらつぶやく。

「……ギリギリだったな」

蓮見は腕を組んだまま、わずかに笑う。

「いいだろ。余計なこと喋らねえ。むしろ助かる」

九条は何も言わない。

静かな呼吸だけが上下している。

ようやく、戦いの緊張が剥がれた顔だった。

機械の食卓

レオンが用意した食事が小さなテーブルに並ぶ。

九条はソファに座ったまま、ぼんやりと一点を見つめている。

レオンがスプーンを渡すと、九条はほとんど反射のようにゆっくりとそれを受け取った。

淡々と口へ運び、咀嚼し、飲み込む。

味わう気配はない。栄養を体に押し込んでいるだけの動きだった。

氷で冷えたタオルが肩に置いてある。

脚にはまだアイシングが貼られたままだ。

九条は何も意識していない。

ただ、必要なものを流し込まれるように食べている。

少し離れたところで、蓮見が腕を組み、氷川が横で立っていた。

二人とも九条を見ながら話す。

「集中力が高くて強いのは良いんだが、入り込み過ぎる」

蓮見の声は低い。観察の延長線で出た言葉だった。

氷川が頷く。

「今年は特に、入るまでが異常に早い。しかも一度入ったら、なかなか戻らない」

九条は食べ続ける。咀嚼の音だけが小さく響く。癖なのか、背筋はぴんと伸びている。

蓮見は続けた。

「アスリートがフローに入れるのは良いことなんだろうが……あいつの場合は危うさも感じるな」

氷川は視線を落とし、静かに言う。

「他の一切を遮断してしまいますからね」

「勝つためなら何を捨てても構わない、って顔してるもんな」

蓮見のその言葉に、氷川は小さくため息を落とした。

九条は相変わらず無言で、機械のように食事を処理している。

氷川はゆっくり口を開く。

「…果たして本当に、捨てることができるんでしょうか」

蓮見が横目で氷川を見る。

「捨てられない、と思うのか?」

「さぁ……」

氷川は少しだけ肩をすくめた。

「いつでも捨てられると本人は思っている。でも、本当に捨てられるかどうかは別、というだけです」

蓮見は鼻を鳴らす。

「意味深なこと言うな」

九条は返事を聞くはずもなく、ただ黙々とスプーンを動かしていた。

無表情の補給

レオンが用意した分の食事は、すべて九条の胃に収まった。

咀嚼の仕方も飲み込む速度も均一で、最後の一口まで乱れがなかった。

神崎がそっと身をかがめる。

「気持ち悪くないか?」

九条は瞬きして、ゆっくり首を振った。

さっきよりも、ほんの少しだけ目に光が戻っている。

神崎はその変化を見逃さなかった。

「よし。明日もある。部屋に戻そう」

隣でレオンが容赦なく続ける。

「…歯磨きできる?」

子供に確認するような言い方だった。

普段の九条なら苦笑いでも返しそうなものだが、今は無反抗に頷いた。

怒る気力も、突っ込む意識も残っていない。

ただ、指示を受け止めるだけの頷きだった。

神崎はその様子に苦い息を漏らす。

「選手の心配をするのは慣れたつもりだったが……今年は心配の種が増えそうだ」

レオンは肩をすくめるだけだった。

九条はまだ無言のまま、ゆっくり立ち上がる。

歩く姿はまっすぐだが、どこか“貼り付けられた動作”のようにも見える。

そのまま、チームメンバーに囲まれながら廊下へ向かった。

通知のない画面

寝室に入ると、九条は靴を脱ぎきらないままベッドへ向かった。

広すぎる部屋だが、余計なものは何もない。

ベッド、サイドテーブル、最低限の照明だけ。

九条はそのままベッドに倒れ込む。

身体が沈む音がして、意識が落ちた。

眠るというより、電源が切れたに近い。

氷川は廊下で足音を消してから、部屋に入る。

大会期間中、この拠点ではそれが暗黙のルールだった。

必要な時以外、九条の私的空間には踏み込まない。

だが、今日は例外だ。

氷川は黙って九条のiPhoneを手に取り、充電器につなぐ。

次に、手首のApple Watchを確認する。

睡眠データは、翌日の判断材料になる。

バンドの締まり具合、皮膚とのズレ。

呼吸と心拍が正しく拾える位置かを確かめる。

すべてを終えて、ようやく息を吐いた。

九条は微動だにしない。

呼吸は深く、一定。

限界まで使い切った身体が、そのまま沈んでいる。

——明日の朝には戻っているだろう。

九条はいつもそうだった。

睡眠さえ確保できれば、何事もなかった顔でコートに立つ。

だが氷川は、ベッド脇から動かない。

拠点の外では、他のチームメンバーが音を立てないように動いている。

食事の準備、データ整理、明日のミーティング資料。

ここは家ではない。

勝つための拠点だ。

クレーシーズンは始まったばかり。

この先、軽い試合は一つもない。

初戦の段階でここまで削られている以上、油断できる余白はどこにもなかった。

二人が選んだ沈黙

氷川は、充電につないだ九条のiPhoneを何となく見つめた。

ロック画面は静かなままだ。

待ち受けが、眠る九条の呼吸に合わせて淡く光っては消える。

いつもなら、試合後に一度だけ通知が鳴る。

氷川は内容を見ない。

だが、誰からかは知っている。

澪だった。

それが、今回はない。

時差の問題ではない。

これまでは、日本が深夜でも早朝でも、試合が終わる頃には必ず一度、反応があった。

それが当たり前になっていた。

だが、クレーシーズンに入ってからは、何もない。

“見ていない”のではない。

“見た上で、何も送らない”。

その選択を、二人ともしている。

氷川はしばらく画面を見つめ、

それから静かに視線を逸らした。

ベッドで眠る九条は、何も知らないように深い眠りに沈んでいる。

この拠点では、感情も関係性も、試合の外に置かれる。

沈黙だけが、広い寝室に残っていた。

言葉を使わない距離

日本では、夜だった。

澪は仕事を終え、いつも通りに帰宅した。

靴を揃え、手を洗い、エプロンをつける。

冷蔵庫の中身を確認して、火を入れる。

包丁の音は一定で、迷いがない。

スマートフォンは、キッチンカウンターの端に伏せて置いてある。

画面は見えるが、触らない。

料理をしながら、時々視線だけを向ける。

試合は、観られるところだけ観ていた。

全部を追うわけではない。

だが、今日の九条は分かりやすかった。

集中が、異常に深い。

身体だけが動いていて、思考が削ぎ落とされている。

——ああ、入ってる。

そういう時の彼は、

誰の声も、誰の存在も、届かない。

澪は火を弱め、鍋に蓋をした。

心配は、もちろんあった。

クレーは長い。

初戦から、あれだけ削られている。

それでも、何も言わない。

送らない。

彼は言っていた。

全仏が終わるまでは、連絡をする余裕がない。

今年は絶対に、四つすべてを取る。

その言葉に、嘘がないことも、

それがどれほど無茶な宣言かも、澪は分かっていた。

だから邪魔はしない。

「大丈夫?」も、「無理しないで」も送らない。

それは優しさではない。

選択だった。

食事を済ませ、片付けをして、風呂に入る。

湯船に浸かりながら、もう一度だけ画面を見る。

九条は、まだ戦っている。

表情は硬く、だが、崩れていない。

——怪我だけは、しませんように。

声には出さない。

祈りでもない。

ただ、そう思う。

風呂を出て、髪を乾かし、翌日の支度を整える。

いつもの夜だ。

布団に入る前、スマートフォンを手に取る。

メッセージ画面を開く。

何も書かれていない入力欄。

澪は一度だけ画面を見つめてから、閉じた。

見ている。

応援している。

でも、言葉は使わない。

彼が戻ってくるまで、この沈黙を、ちゃんと守る。

それが、澪の選んだ距離だった。

コメント