チームの思案

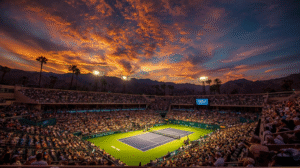

インディアンウェルズ、3回戦の試合を終えた翌日。

ホテルの一室に集められたチームは、長机に並べたデータと映像を前に、言葉少なに目を通していた。九条は別室で休んでいる。

「……ストレート勝ちはしている。数字だけ見れば文句はない」

蓮見が口を開いた。だがその声音には重さがあった。

氷川が頷く。

「ただ、時間がかかっていますね」

「格下相手に一時間半以上。前なら一時間以内で畳んでいたはずだ」

蓮見の指が、スコア表の余白を軽く叩く。

志水が低く言葉を継いだ。

「……身体的な不調は見られません。動きも問題なし」

早瀬も確認するように頷く。

「可動域は良好です。怪我の兆候もない」

「フィジカルに問題がないなら、精神面か……」

神崎が眼鏡を押し上げながらつぶやく。

氷川はしばし沈黙したあと、慎重に言葉を選んだ。

「集中が削がれているのかもしれません。相手を突き放すあの冷酷さが、少し薄れているように見えました」

「……甘くなった」

藤代が短く吐き捨て、再び黙り込む。

空気が重くなる。蓮見は腕を組み、深く息を吐いた。

「……原因を詮索するのは簡単だが、本人に聞いても答えは返ってこないだろう。問題は、これが一時的な波なのか、それとも意図的な変化なのかだ」

氷川が目を細める。

「仮に意図的だとしたら?」

「“勝つ”ことは揺るがない。だが“どう勝つか”を変えたなら……俺たちは、その理由を知らされないまま従うしかない」

沈黙が落ちた。全員が真剣に数値と映像を見つめ、原因を探ろうとしている。

その空気を破ったのは、レオンだった。

「いや、澪ちゃんいなくて寂しいんでしょ」

さらり。まるで昼食の献立でも告げるような口調だった。

一瞬、場が凍りつく。

蓮見は眉間に皺を寄せ、氷川は無言でレオンに視線を向ける。

藤代は鼻で小さく笑い、志水は資料から目を上げずに溜息をついた。

神崎が半ば呆れたように問いかける。

「……根拠は?」

レオンは肩をすくめ、ペンをくるくると回しながら答えた。

「目に見える根拠なんてない。でもさ、あの人、澪ちゃんの話題になるとわかりやすいんだよ」

会議テーブルを囲むメンバーの顔には、同じように険しい影が差していた。

映像に映る九条のプレーは勝利を収めているにもかかわらず、どこか切れ味を欠いている。

「いい大人がそんなんで調子乱すか? まして九条だぞ」

蓮見が低い声で言い放つ。腕を組み直しながら、その視線はモニターから外れない。

氷川はためらいがちに言葉を継ぐ。

「……彼の性格からして、考えにくいように思いますが」

重苦しい沈黙。

その空気を破ったのは、ペンをくるくると回していたレオンだった。

「いや、だから難しいんだよ。“九条雅臣だから”って前提で考えると、説明がつかないんだ」

一斉に視線が上がる。

レオンだけが飄々とした調子で続けた。

「でもさ、これを“初めて好きな女の子ができた男”の話だと思ってみてよ。2年間のリモート会話をして、初めて会ってからいきなり1ヶ月同棲してた。なのに、国を跨いで遠距離になった。その状況でアスリートとして試合に出なきゃいけない。……でも、文字や電話では好きな人と繋がってる。そりゃ気持ち、浮つくって」

言葉が途切れた瞬間、部屋に沈黙が広がった。

蓮見は渋い顔をしたまま腕を組み直し、氷川は資料に視線を落としたまま眼鏡を押し上げる。

「……子供だな」

藤代がぼそりと吐き捨てるように言った。

だが、その言葉を否定する者は誰一人いなかった。

レオンは肩をすくめ、余裕たっぷりの笑みを浮かべた。

「子供だけどさ、大人って案外、大人でもないんだよ。何歳になっても、恋したら子供みたいになる。……恋愛してる時の人間のIQは猿並みに下がるって説もあるんだよ?」

場の空気が一瞬だけ揺れた。

蓮見は眉間に皺を寄せたまま無言。氷川は小さく眼鏡を押し上げて、視線を資料に落とした。

志水は溜息をつき、藤代は鼻を鳴らす。

だが、レオンの表情には焦りも苛立ちもない。

彼だけがこの場で、九条の成績が多少乱れることを恐れていなかった。

「どうせ持ち直す」と、当たり前のように信じている。

彼にとって大事なのは成績よりも、健康を欠くリスク。

追い込みすぎて身体を壊す方がよほど怖い。

そして――九条は、結局のところどんな状況でも立て直す男だと信じて疑っていなかった。他の誰の口からも出ない安心感を、不思議と場に残していく。

レオンが飄々と笑みを浮かべると、その隣でカザランも面白がるように口を挟んだ。

「寂しい時に“寂しい”って言える人なら良かったんだけどね〜」

「……あの人がそんな台詞を口にする姿、想像できませんね」

氷川が即座に切り捨てる。

レオンは肩を揺らしながら、ペンを指で弾いた。

「自覚ないんじゃない? 自分が寂しいと思ってることすら、気付いてない」

「もしくは――」

カザランが楽しそうに言葉を継ぐ。

「気付いてても、どうしようもないから気付かないようにしてるとか?」

「あー……なるほど」

レオンが頷いて笑う。

「彼女を日本から連れてくるわけにいかないもんね」

その軽いやり取りに、他のメンバーは表情を崩さなかった。

レオンとカザランの軽口が飛んだあと、しばし沈黙が続いた。

重たい空気を和らげるように、神崎がふっと笑みを漏らす。

「……歴代のトップ選手達も、こういう寂しさを抱えながら戦ってたのかもしれないな」

誰もすぐには返さない。だが言葉の意味は、全員に届いていた。

神崎は椅子にもたれ、落ち着いた声音で続ける。

「それでも強い人は強かった。――九条も、そういう選手だ」

静寂の中、メンバーは小さく頷く。

それは希望というより、覚悟の確認だった。

理解不能なメッセージ

インディアンウェルズの朝。

時差のせいか、ドバイから間を空けずに大会に入ったせいか、体は起きているのに頭が切り替わらない。

大会中だというのに、集中がいまいち定まらないことに、九条自身が苛立っていた。

ベッドサイドのスマホが震える。画面に浮かんだ未読のiMessage。送り主は澪。

――雅臣さん、トレーニングのDVDとか出さないでね。

「…………は?」

一瞬、文字の意味が入ってこなかった。

なぜこのタイミングでそんな内容なのか。

理由を尋ねるべきかと思ったが、朝から長い文字を打つ気分にはなれなかった。

代わりに指先で淡々と打つ。

――「出さない」。

送信ボタンを押したあと、しばらく画面を見つめる。

試合前に欲しかったのは集中力であって、謎かけではない。

それなのに、澪のわけのわからない言葉が頭に残り、余計に思考が乱れる。

(……なんなんだ)

困惑を振り払うように立ち上がり、トレーニングウェアに袖を通した。

だが、コートに出てもきっと頭の片隅に残るだろう。

“トレーニングDVD”という、理解不能な言葉が。

抱える雑念

インディアンウェルズ4回戦。

コートに立つと、乾いた砂漠の空気が肺を刺す。観客席のざわめきは遠く、しかし確実に集中を乱す雑音として届いていた。

第1セット。

サービスゲームは快調。ファーストサーブの確率も高く、最初の2ゲームをあっさりキープした。

問題はリターンゲームだった。

第3ゲーム、相手のセカンドサーブを叩ける場面。

本来なら一撃で決めるところを、九条はなぜかラリーに持ち込んだ。

クロスに深く返し、相手を走らせ、体力を削るようにじわじわ攻める。

結果、ポイントは取った。だが、5球で済むはずのラリーが15球かかっていた。

(……力んでいる。肩が張っている)

ベンチに戻ると、蓮見がタオルを差し出した。

「相手は格下だ。肩肘張らず、力を抜け。……考え込むな」

頷き、再びコートへ。

そこから意識して攻撃のテンポを上げ、ストロークを打ち切る。

ダウン・ザ・ラインのフォアがライン上に突き刺さり、観客が沸いた。

第1セットは6-4。

数字だけ見れば問題なし――だが九条はわかっていた。“時間をかけすぎている”ことを。

第2セット。

相手は食らいつき、互いにキープが続く。

第5ゲーム、ラリーの最中、不意に頭をかすめた。

――雅臣さん、トレーニングのDVDとか出さないでね。

(……なぜこのタイミングでそんな話をする。俺は一度も口にしたことがない)

ほんの一瞬、雑念で反応が遅れる。

甘く入ったボールを相手に叩かれ、ブレイクポイントを握られた。

観客席からどよめきが起きる。

ベンチに座るチームの表情が一斉に引き締まった。

次のポイント、九条は深呼吸をして表情を消した。

ファーストサーブをセンターに突き刺し、続けざまにバックのクロス。

相手が前に出てきた瞬間、フォアのパッシングショットを打ち抜く。

拍手と歓声。ブレイクを許さずキープ。

ゲームカウント4-4。

ここから再び集中を上げ、相手の足を止めにかかる。

第11ゲームでリターンから攻め込み、ついにブレイク。

相手の疲労が見え始めたところを畳みかけ、第12ゲームをラブゲームで取り切った。

7-5。ストレート勝利。

――だが。

観客には「完勝」と映った試合も、ベンチで見守るチームには違って見えた。

本来なら1時間で終える相手に、1時間40分。

必要以上に長引かせ、雑念で一瞬の隙を見せる九条は、確かに“いつもと違っていた”。

謎かけの答え

夜。インディアンウェルズのホテル。

試合を終えた九条はシャワーを浴び、まだ湿った髪をタオルで拭きながら、スマホを手に取った。時差を計算すれば、日本は昼休みの時間帯。案の定、澪が電話に出た。

「朝のあれはなんだ」

開口一番。

澪は箸を止め、ほっとしたように笑った。弁当の蓋を片手で押さえながら答える。

「ああ、あれ?昨日の夜、変な夢見てさ。雅臣さんがトレーニングのDVD出してたの」

九条は黙って眉をひそめる。

「しかもね、内容がめっちゃスパルタなやつ。『無駄を省け』『甘えるな』とかしか言わなくてさ。普通のフィットネスDVDなら『いいよ!その調子!』とか褒めてくれるでしょ? それがゼロ!」

澪は思い出し笑いしながら、おにぎりを頬張った。

「プランク5分とかやらされて、秒読みすらしてくれないの。もう鬼!鬼畜!」

九条はタオルを首に掛け、無言で画面を見つめる。

「……そんなものを朝から送ってきたのか」

「だって起きた瞬間リアルすぎてさ!『これ、もしかして現実にDVD出したりしない?』って不安になったんだよ」

「出さない」

「うん、返事は見た。めっちゃ素っ気なくて笑った」

澪は笑いながらお茶を飲み、口元を拭う。

九条は深い溜息をつき、ベッドに背を預けた。

「……くだらない」

「そう?私的にはめっちゃホラーだったよ。心までシックスパックにされそうで!」

澪の声が電話越しに弾み、九条の口元にかすかな苦笑が浮かんだ。

「……DVDなんて誰が買うんだ」

九条が冷徹に切り捨てるように言った。

澪は箸を止めて、えっと目を丸くする。

「え、知らないの? ビリーズブートキャンプとか、丹田覚醒メソッドとか、めっちゃ流行ったんだよ!日本で。あれで運動始めた人だっているんだから」

九条は眉間に皺を寄せたまま問い返す。

「……それで本当に効果はあるのか?」

「人による!」

澪は即答して、口いっぱいにミニトマトを頬張った。

「続けられる人は効果あるし、三日坊主の人は無理!私は絶対そっち!」

「つまり、意味がない」

「ちがーう!意味はあるの!」

澪は慌てて手を振る。

「でも雅臣さんがやったら、絶対“スパルタすぎて二回目再生できないDVD”になるの。だからダメ!」

電話越しに、九条の深い溜息が落ちた。

「……くだらない」

「でも夢の中の私は本気で泣きそうだったんだから!」

澪は笑いながらお茶を飲み、電話の向こうの無言を想像してますますおかしくなった。

「もうー、そうやってくだらないって切り捨てないの!」

澪はお弁当箱を閉じながら声を上げた。

「痩せたくても痩せられないコンプレックス抱えてる人が多いから売れるんだよ」

電話の向こうで、九条の声が低く返る。

「食事を管理して、運動をやめなければ痩せる」

「ほらー!だからDVD出しちゃ駄目なんだって!」

澪はぷくっと頬を膨らませ、画面の向こうの九条を睨む。

「それだけ言われても、普通の人は心折れるから!」

短い沈黙のあと、九条は淡々と告げた。

「……結論は同じだ。何か対策をしなければ痩せない」

「そういうとこだよ!」

澪の抗議は笑い混じりで、電話口に弾む声が広がった。

イエローカード

九条はしばし黙り、淡々と一言落とした。

「……お前は本当に馬鹿だな」

「馬鹿って言った!」

澪は即座に反応して、指を突きつける仕草を画面越しに見せた。

「今のイエローカードだからね!」

九条は怪訝そうに片眉を上げる。

「カード?」

「そう。何回も言ったらレッドカード。出場停止だから」

澪の声は軽やかに笑っていた。

だがその響きには、“言葉で傷つけられたくない”という、警告めいた柔らかい棘が隠れていた。

九条は小さく息を吐き、反論も冗談も返さずに画面を見つめる。

澪はお茶を飲みながら笑顔を崩さない。

短い沈黙のあと、九条は低く答えた。

「……出場停止は困るな」

「でしょ」

澪は得意げに笑い、口元を拭いながらお茶をすする。

九条の表情は変わらなかったが、わずかに頬が緩んでいた。

「ねえ、テニスもイエローカードみたいなのあるの? 警告とか、あんまり酷かったら退場になるとか」

九条は少し考えるように視線を落とし、淡々と答える。

「警告はある。コードバイオレーションだ。ラケットを叩きつけたり、暴言を吐いたりした時に出る」

コードバイオレーション

テニスにおける「イエローカード」で、スポーツマンシップやマナー違反をしたときの警告制度。

処分にはステップアップがあり、

- 1回目 → 警告(注意)

- 2回目 → 相手に1ポイント献上

- 3回目 → 相手に1ゲーム献上

- さらに続けば → 最悪は失格

- ただし、暴力や重大な違反は1発レッドカード=即失格もあり

違反の内容も幅広くて、暴言、ラケット破壊、ボールを叩きつけて観客に当てそうになる行為、無気力プレー、設備破損など。

国際大会だと審判は各国語の“悪口リスト”を頭に入れていて、選手の暴言が通じないなんてことはない。

「へぇ……やっぱりあるんだ」

澪は箸を動かしながら興味深そうに聞く。

「累積すれば失点やゲームペナルティになる。……最悪は失格だ」

「失格って、退場ってことだよね」

「そうだ」

九条の声は冷ややかに落ちた。

「だが俺には縁のない話だ」

「ふふっ、真面目だもんね」

澪は笑いながらも、口元に手を当てて小声で付け加える。

「でも雅臣さんが『コードバイオレーション』で退場とか、想像できないな……ニュースになっちゃうよ」

九条は眉をひそめ、画面の向こうをじっと見つめた。

「そこまで感情的にはならない」

澪は「はいはい」と笑いながら、お弁当箱を片付け始めた。

「もしも、お前がレッドカードを出したらどうなるんだ?」

九条が淡々と問いかける。

澪はお茶を飲みながら、さらりと答えた。

「ん?あのほら、ドバイのボートショーの時の顔で見られる。ずっと」

九条の脳裏に、その場面が蘇った。

澪に致命的な失礼を働いた同僚の男。

彼女の凍りつくような冷たい態度にも、男は全くめげずに話しかけ続けていた。

――だが、自分があの視線を向けられたら。

想像するだけで、普通に声をかけられなくなるのが分かる。

どうすれば許されるのか、あらゆる対策を探す姿が頭に浮かび、無意識に息を吐いた。

「……それは、困る」

澪は満足げに笑い、軽く頷いた。

「でしょ」

澪はお茶を飲み干し、画面に向かって人差し指を立てた。

「だから馬鹿とかやめてね? ……っていうかさ、もし私のこと本当に馬鹿だと思ってたら、相手しないでしょ?」

九条は無言で画面を見つめていた。

澪は少し間を置き、画面越しにまっすぐ言葉を投げた。

「……別に気分良くしてとは言わないからさ。対等な人間として見てほしい」

九条は黙したまま、その表情を崩さなかった。

だが視線の奥には、わずかに鋭さを和らげた光が宿っていた。

「……そう見ていないと思うのか」

澪は一瞬言葉を詰まらせ、箸をいじりながら小さく笑った。

「だって、私が馬鹿に見えるって言うから……」

「言葉の揚げ足を取るな」

九条の声は冷たくも静かで、澪は肩をすくめてお茶を飲んだ。

しかしその胸の奥には、彼の視線が真っ直ぐに突き刺さっていた。

それでも九条は視線を逸らさず、低く断言した。

「……対等以上に扱っている」

澪は少し息を呑み、すぐに笑みを作ってごまかした。

「まぁ……色々と尽くしてもらってるとは思ってるよ」

弁当箱を片付けながら、言葉を継ぐ。

「でもさ、男女の付き合いって、だんだんと油断が出てくるものだから。そういう時に深層心理が浮き彫りになるでしょ?」

九条は黙って画面を見つめていた。

澪は小さく頷き、声を落とす。

「この先、どれだけ親密になったとしても……私を一人の人間として見てほしい」

澪の言葉に、九条は短く答えた。

「……当然だ」

それ以上の説明はなかった。

だが九条自身、誰かと深く親密になった経験などない。

澪が言う「親密になったからこそ生まれる油断」も、「無意識下で女性を下に見る深層心理」も、本当の意味では理解できない。

ただ、理解できないからこそ――彼は決して軽んじることをしない。

淡々とした一言の裏には、そうした無知ゆえの誠実さが宿っていた。

澪は箸を置き、画面の中の彼をじっと見つめる。

しばらく黙ったあと、ふっと笑った。

「……その当然が、ずっと続けばいいな」

九条は何も言わず、ただその笑みを見ていた。

澪は耳までほんのり赤くしながら、お茶を飲んでごまかした。

コメント