離れる時が近い

ベッドの中。部屋は暗く、カーテンの隙間からビルの明かりだけが差し込んでいる。

九条は仰向けに寝て、澪はその胸に頬を寄せたまま、耳を澄ませていた。

呼吸の音、心臓の音、それだけがすぐそばにある夜。

「……今日、楽しかった」

「そうか」

「うん。氷川さん、ちゃんと話聞いてくれるし、いつも落ち着いてるから好き。あと、レオンさんの料理、やっぱり美味しい。栄養満点」

「気に入ったなら、良かった」

そのまま、しばらく言葉は途切れる。

「……大会、見たかったな」

ぽつりと澪がつぶやいた。

「ドバイの?」

「うん。ボートショーの翌日からでしょ? 帰る日とちょうど被っちゃうんだよね……仕事だし、しょうがないんだけど」

九条は、視線だけで彼女を見た。

「見せたかったな」とは、言わない。

けれど、繋いだ指先に、静かに力がこもる。

「ドバイ、終わったら、次の遠征に行くんだよね?」

「そうだな。次に備えて、移動する」

「……日本には、いないんだよね」

「……ああ」

その声は低く、少しだけ迷いが滲んでいた。

けれどすぐに、元の静けさに戻る。

「日本に戻れるのって、いつ?」

「……四月には、一度戻れる」

「……無理してない?」

「してない」

短く、けれど確かに。

その言葉の中に、九条なりの“覚悟”が滲んでいた。

澪は何も言わず、再びその胸に頬を戻す。

彼の心臓の音が、一定のリズムで響いていた。

この音だけは、離れていても忘れない。

そんな風に、思った。

彼女の手が、布団の中でそっと九条の手を探して絡める。

九条は何も言わずに、それを強く握り返した。

──離れる日が近い。

でも、守りたい時間も、守りたい人も、ここにいる。

翌朝・練習へ向かう車内

朝の街を、黒のレクサスが滑るように進んでいた。

冬の冷たい光がフロントガラス越しに差し込んでくる。運転席の氷川は無言でハンドルを握り、助手席にはレオン。後部座席には九条が、何も言わずに窓の外を見ていた。

空気は穏やかだった。だが、その静けさの奥には、出発までの猶予のなさと、確実に迫る移動の段取りが、慎重に組まれていく気配がある。

やがて、信号待ちのタイミングで、氷川が口を開いた。

「金曜の夜、イギリス。そこからドバイ……となると、チームは初動で全員動かした方がいいです」

九条は視線を動かさない。

だが、それが聞こえていないわけではないことを、氷川は知っている。

「機体を日本に戻す余裕がありません。急げば間に合うかもしれませんが、九条さんのドバイ入りのスケジュールが詰まる可能性があります」

少しの沈黙。

その間に、九条の目線だけが、わずかに前方へ移る。

「全員、連れていけ」

その声に、氷川は小さくうなずいた。

「では、搭乗者リストはチームメンバー全員と、綾瀬さんも記入しておきます。機内での食事も人数分用意いたします。金曜夜からイギリスに移動することは、Slackで全員に伝えておきます」

「……ああ」

それで、すべてが確定した。

沈殿

同日・Slackチャンネル / チーム九条

氷川(#チーム九条 / 通達):

「明日、金曜の夜の便でイギリスに発ちます。

各自、今日のうちに荷物を整理してパッキングしてください」

蓮見:

「……明日って、練習終わってからイギリスに移動するってことか?

ドバイまでまだ日があるし、何でイギリス?」

氷川:

「理由は言えませんが、決定事項です。

全員、帯同します」

その一言で、スレッドはぴたりと止まった。

反論する者はいなかった。

……が、誰も納得しているわけではなかった。

しばらくして、さらに追記が来る。

氷川:

「追記です。ジェットに、女性が一人搭乗します」

志水:

「女性? 誰?」

氷川:

「綾瀬さんという方が、イギリスで二泊過ごした後、ドバイまで同行されます」

それきり、誰も何も書き込まなかった。

既読マークだけが、順に灯っていく。

翌朝・練習会場

静かだった。

普段からうるさくはないチームだが、それでも今日は空気が明らかに違っていた。

ストレッチ中の志水は、顔を上げることなくルーチンをこなしている。

早瀬は九条の動きに淡々と付き添っているが、いつもより目線が硬い。

言葉はない。

だが、その「言葉のなさ」に、ピリついた空気が滲んでいた。

誰も九条に直接言うわけではない。

説明を求めることもしない。

――わかっているからだ。何を言っても無駄だということを。

けれど、何も説明がないまま“部外者”をチームに同行させるという行動には、さすがに無視できない“違和感”が残っていた。

蓮見だけが、わずかに視線を泳がせながら苦笑いを漏らした。

「……せめてもうちょっと、何か言ってくれてもいいんだけどな」

誰も返事はしなかった。

そのかわりに、いつも以上に無言のリズムで練習が始まった。

不満を言わないのは、信頼の裏返しでもある。

だが――その沈黙が続くほどに、澱のような感情もまた、深く静かに沈んでいく。

信頼

スタッフ控室の前、ひとけが途切れたのを見計らって、蓮見が声をかける。

「なあ、ちょっとだけいいか」

氷川は手元の端末から目を離さず、わずかに顔を向けただけだった。

「内容次第です」

「……流石に、理由言わないってのはまずいんじゃねえの?志水と早瀬、特にピリピリしてる」

その言葉に、氷川の指がぴたりと止まる。

しかし、すぐには顔を上げず、静かな声で返した。

「私に話す権利はありません」

「でも九条だと、絶対に言わねーじゃん。お前なら、理由知ってんだろ?」

蓮見の声は低い。責めてはいない。ただ、理解したいという色が滲んでいた。

氷川は、ようやく顔を上げた。

無表情のまま、視線だけで蓮見を見る。

「……話せば、私のクビが飛ぶかもしれません」

その言葉に、蓮見は思わず吹き出しそうになるのをこらえ、苦笑を浮かべた。

「今更お前の代わりが誰かに務まらないことくらい、九条はわかってる。

いなくなったら困るのが分かりきってるし、クビにしたりしねーよ」

氷川は、何も返さない。

ただ――

ほんのわずかに眉を寄せて、深く、静かに、ため息をついた。

その仕草はまるで、「言えないことを、誰かに察してほしい」とでも言うようだった。

氷川は、眉間にほんのわずかな皺を寄せたまま、しばらく沈黙していた。

言うか、言わないか――その境界で揺れているのが、目の奥にだけ表れている。

やがて、ぽつりと口を開いた。

「……他言しないと、約束していただけますか?」

蓮見は少しだけ驚いたように目を見開いて、それからいつもの調子で笑った。

「おう。この蓮見の名前に誓って」

氷川は、すぐに冷ややかな声で返す。

「全く信用できない誓いです」

「ひでぇな。誓ったばっかなのに」

「口の軽い蓮見さんにだけは、言うべきじゃないと分かってます」

「それでも言おうとしてるってことは……俺の“人柄”を信じてるってことでいいよな?」

「……楽観的ですね」

氷川の表情は相変わらず冷静だったが、口調の端だけが、ほんのわずかに緩んだように感じた。

それが“わずかすぎて伝わらない程度”なのもまた、氷川らしい。

氷川は、長い沈黙のあとで、ようやく口を開いた。

「……その通りです。あなたの人柄と、チーム内でのポジションを信じて、伝えます。ただし――これで私が解雇されれば、一生あなたを恨みます」

蓮見は軽く眉を上げた後、吹き出すように笑った。

「お前、もう働かなくても食っていける財産あるだろ」

氷川は話の途中であえて遮るように、言葉を挟んだ。

「それとこれとは話が別です」

その口調に、いつもの冷静さはあった。けれど、そこには確かな感情の熱も混じっていた。

「私は、このチーム内での仕事に、誇りを持っています。

単なる実務や管理ではなく――“彼”の選択に、全力で応えるという意味で」

蓮見はその言葉に、今度は茶化さなかった。

黙って、少しだけうなずく。

そして、ほんのわずかに声を落として言った。

「……それなら、俺も中途半端な受け取り方はしねえよ。

聞いたからには、ちゃんと俺も“守る側”に回る」

氷川は答えない。だがその沈黙は、同意だった。

部屋の中に、深く、静かな覚悟だけが残された。

霧散

氷川は、しばらく何も言わなかった。

言うべきか、言わざるべきか――目に見えるほど、判断を保留する“溜め”の時間が続く。

やがて、ため息交じりにぽつりと口を開いた。

「……執事服の仮縫いです」

蓮見は一瞬、聞き間違えたのかという顔をしたが、黙って続きを待った。

「先週末、イギリスのサヴィル・ロウで執事服をオーダーしました。素材と寸法は完了しています。

何度か、店に足を運ぶ必要があるので、その二回目を二月中に組み込むしかなかったんですよ。三月以降はスケジュールが逼迫しているので」

蓮見はじっと聞いていたが、氷川がさらに続けた。

「……彼女の夢だったんだそうで、九条さんが罰ゲームで着ることになったんです」

次の瞬間、蓮見の顔がぱあっと明るくなった。

「……何それ九条、執事服着んの!? わざわざサヴィルロウでオーダーしてまで!?

俺も見たい見たい見たい見たい見たい見たい!!!」

「……お静かに」

氷川が静かに目を細めた。さっきまでの緊張感が一瞬で霧散する。

それでも蓮見は止まらない。

「絶対似合うじゃん!! 写真と動画撮ってチーム内で回そうぜ!! いやむしろスタンプにしよ!!“ご主人様、お呼びですか”ってセリフつけて――」

「……殺されますよ」

「それはそれで本望」

氷川はもう何も言わず、端末を閉じて席を立った。

蓮見は「ちょ、ほんとに見せてよ〜!」としつこく追いすがるが、無視。

ただ、その背中には、最初より少しだけ軽さが戻っていた。

追いかけっこ

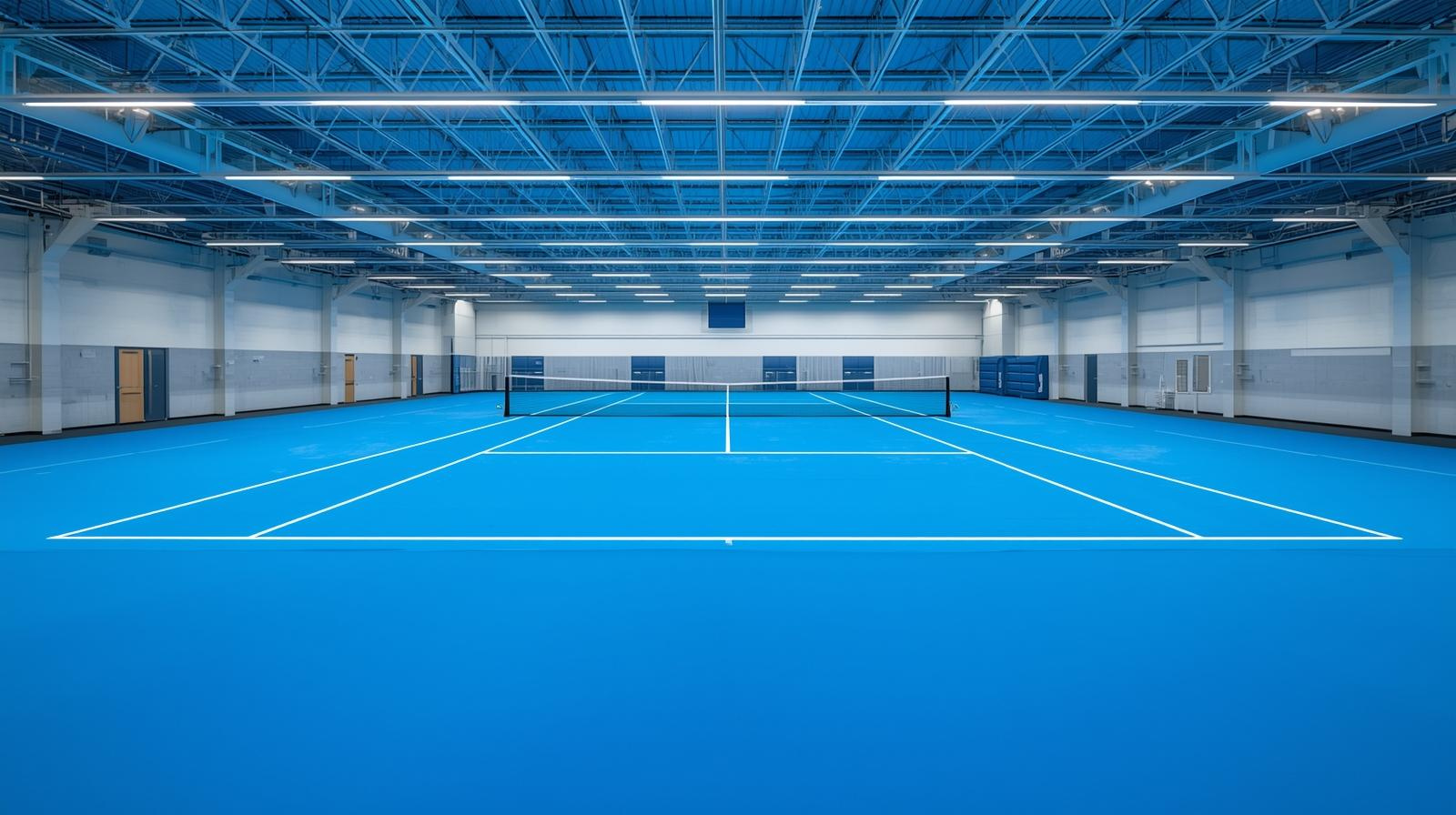

コートには、規則的にボールの打球音が響いていた。

九条と時雨がラリーを繰り返している。どちらも言葉はなく、視線と動きだけでテンポを作っていた。

そのプレーは一球ごとに精度を増し、まるで空気すら研ぎ澄まされていくような静寂が支配していた。

コートサイドでは、氷川、志水、早瀬、藤代たちがそれぞれの立ち位置から無言で見守っている。

チーム全体が、まるで呼吸を合わせるかのように、九条の動きに集中していた。

そのとき――。

「おーい! 氷川ーっ!!」

場違いな大声が、静かなコートに響き渡った。

「おい、氷川ってば!! 逃げんなって! ちょっとでいいから! 俺にだけ見せてってば!!」

氷川が振り向いたときには、すでに遅かった。

蓮見が全力で走りながら、コート脇の通路からこちらへ向かってきている。

しかも笑顔で。完全に遠慮なし。

九条と時雨のラリーが、ぴたりと止まった。

時雨は眉一つ動かさず、ボールをキャッチしてから九条を見る。

九条は、淡々と視線を蓮見に向けた――その目に宿るのは、明らかに“圧”。

氷川は頭を押さえながら、通路を歩く蓮見に向かって吐き捨てるように言った。

「……本当に、クビが飛んでも知りませんよ」

志水と早瀬も目を合わせず、しかし明らかに「なんなんだ」と言いたげな空気を滲ませている。

藤代だけは無言で立ったまま、サングラスをして、感情の見えない表情をしていた。

「ちょっとでいいから見せてってば! なー、俺もイギリス着いたら仮縫い――」

その瞬間だった。

パァンッ!

強烈な打球音。

九条が打ったボールが、一直線に蓮見に向かって飛んだ。

屋内コートだからこそ、風の影響もなく、完璧な直球。

蓮見は反射的に体をひねり、間一髪で避ける。

ボールは彼の肩すれすれを通過して、後方の壁に激突した。

「お前!!今、当てる気だったろ!!」

蓮見が叫ぶ。指をさして。

「それでも世界ランカーか!!暴力だぞ!!冷静なプロはどうした!!」

コート中央に立つ九条は、静かにラケットを構え直していた。

何も言わない。目つきすら変えていない。だが、その沈黙が一番怖い。

時雨はボールを拾いながら、ごく小さく、ため息をついた。

「……ナイス回避」

「いやあぶねぇわ!!殺す気だったろ今の!!氷川!今の見たか!?あれ裁判起こせるよな!?あれ暴力だよな!?」

氷川は目を伏せたまま、淡々と答える。

「……被害者側に落ち度があると判断されます」

「俺の落ち度!?どこが!!?仮縫いって言っただけじゃん!!」

志水と早瀬は目も合わせず、完全スルー。

藤代は無言のまま、壁に寄りかかってコート内を見ている。

――そして、その言葉が、別の者の耳に残った。

「……仮縫い?」

志水がぽつりと、声に出す。

室内の静けさの中で、それもまた鮮明に響いた。

「仮縫いって……服作る時の?」

彼は誰に問いかけるでもなく、ただ繰り返した。

だが、さっきまでの打球の静寂とあまりにも対照的な“過剰な反応”――

それが、引っかかる。

九条が、仮縫いという言葉に対してあそこまで過敏に反応する意味。

あの人間が、無駄な一球を打つとは思えない。

「……蓮見をやったら、次は氷川だ」

九条の低い声に、室内の空気が一瞬で凍った。

殺し屋

その沈黙を破ったのは、蓮見だった。半笑いで、しかし目は若干本気の恐怖を滲ませながら言い返す。

「それ、殺し屋のセリフだろ!? プロの選手がボールとラケットをそんなことに使っていいと思ってんのか!!」

「背に腹は変えられない」

「いや変えろよ!背と腹の間には理性ってもんがあんだろ!

大体、俺にしろ氷川にしろ、いなくなったら絶対困るだろ、お前!!」

「代わりを探すのは大変だが……致し方ない」

「致し方なくない!!お前が執事服――」

その瞬間。

ビシィッ!!!

再び、豪速球が飛んだ。

音速で蓮見の目前を通過し、背後の壁に直撃。乾いた音が室内に反響する。

蓮見、身を仰け反らせて全力で避けながら叫ぶ。

「おまええええ!!マジで殺す気だったろ今の!!」

志水と早瀬は完全に無言。

レオンは顔を伏せて笑いを堪えていた。

そして、冷静にボールを回収していた時雨がぽつりと呟いた。

「……今の、最速更新できるぐらい速かったんじゃね?」

九条は再び構えに戻っていた。

何も言わない。

だがその背中が、「次に口を開く奴は誰だ」と言っている気がした。

チーム九条のトレーナー

再び構えに戻った九条を、誰も咎めなかった。

いや、誰も咎められなかった――が、ひとりだけ、別の意味で“分析”していた者がいた。

志水陸。

トレーナーとして、常に選手の身体の動きを観察し、最小限の変化すら見逃さない男。

彼は、先ほどの一球――蓮見の命をかすめたあの豪速球を、ただの“練習中の一球”とは見ていなかった。

「……本気で人を狙うなら」

ぽつりと志水が口を開いた。

「もう少しだけ、肘の角度を内に寄せた方が精度が上がります。

重心を前足に乗せてから打ち出すと、初速も上がる。今のでも十分速かったですけど」

静まり返るコート。

蓮見が、ものすごくゆっくりと志水の方を振り向く。

「……なあ志水。お前、今何のアドバイスした?」

「フォームの改善点です」

「それをどこに向けてのフォーム改善だと思ってるんだよ!!」

「蓮見さん、狙われるなら逃げ方も研究した方がいいですよ。避け方が甘いです。あのスピードだと、目線より先に身体を動かさないと当たります」

「アドバイスの方向性がおかしいだろ!!!」

早瀬は黙ったまま、志水の発言に頷いていた。

そしてぽつりと一言。

「当たる方にも問題がある」

命の盾

「お前ら本当に感情あるのか!?俺が今死にかけてんだぞ!?」

蓮見は、もうこれ以上は危険だと悟った。

本能的に、だ。

次に“執事”の二文字を口にした瞬間、自分の命が本気で危ういと感じた。

そして、視線を走らせる――

コートの反対側に立っていたのは、時雨だった。

「……っ、あっちだ」

とっさにダッシュ。

「うわ、こっち来んな!!」

時雨が慌てて下がろうとするも、一歩遅い。

蓮見は迷いなく、その背後に滑り込んだ。

まるでバリケードのように、自分より少し細身の男を盾にする。

「よし、完璧。俺を狙ったら時雨が当たる。これでお前もラケット振れねぇだろ、な?冷静になろうぜ?」

時雨は肩越しに振り返り、半眼で蓮見を見下ろす。

「……俺の身体、命の盾に使わないでくれる?」

「いやいやいや、冷静に考えてお前、避けるのうまいし反応速いし、最強の壁だろ?世界で一番信頼してるわ」

「信頼の方向、完全に間違ってる」

だが、二人の会話の後ろで――

九条は一言も発さないまま、視線だけでロックオンしていた。

殺気。

冷たい静寂の中に、ギラついた“照準”がある。

それは、確実に時雨の背後――つまり、蓮見だけを狙っている。

時雨が気付いて、そっと体を横にずらそうとする。

が、それにあわせて九条の視線も微調整される。

「……これ、結局狙ってんの俺じゃなくて蓮見さんだよ」

「なんでそんな冷静でいられるの!?視線刺さってるの感じないの!?空気読んでよ!!」

「読んだ結果、蓮見さんの自業自得」

「誰がこんな地獄を予想できるかぁぁぁあ!!」

そのとき、九条がラケットをゆっくりと構え直した。

時雨が即座にサッと離脱。

「あとは任せた」と言わんばかりに蓮見の前からフェードアウトする。

「ちょっ待っおまっ!!逃げんなあああ!!」

もう、コートは一種の修羅場だった。

役割とは

蓮見が時雨を盾にして逃げ惑い、九条の殺気が飛び交う中――

その一部始終を、コート脇から見ていた医師が一人。

神崎慎也。

チーム九条の専属医師にして、理性と健康の最後の砦。

彼は震える手で眼鏡を持ち上げ、静かに、そして深くため息をついた。

「……うちのチーム、本当に誰も……安全に配慮しない……」

かすかに声が震えていた。

眼鏡の奥の目は、明らかに潤んでいる。

「このままじゃ、いつか死人が出る……僕の役割って……なんだろう……」

誰に向けるでもなくつぶやく声は、どこか現実から乖離していた。

その隣で、リハビリ担当の早瀬が冷静に言う。

「世界一を目指すなら、これぐらいで良いってことじゃないですか」

「良くないです!!何ひとつ良くないです!!!」

「心拍も反射神経も全体的に高水準でしたよ。特に蓮見さん、逃げ足が過去最速です」

「僕、医師なんですけど!?選手の健康と命を守るのが役目なんですけど!!?」

「だったら……避けられる程度の球速で抑えてくれた九条さんに、感謝すべきかと」

神崎はもう言葉を失った。

だが、心の中で叫んでいた。

“こんな地獄、医学じゃ対処できない!”

そしてその背後で、まだ蓮見の絶叫が反響していた。

「誰か!!俺の命を守る安全管理担当どこ!!?医療班とか法務部とか何してんの!?氷川ぁぁぁあ!!!」

氷川は耳栓でもしているかのように無視。

これはこれで

神崎医師が半泣きで取り乱す横で、氷川は相変わらず表情ひとつ変えずにタブレットを操作していた。

蓮見が「俺の命を守る安全担当どこだあああ!!」と叫んでいたのを受けて、ようやく口を開く。

「蓮見さんがやられたら、次は私なので……頑張って逃げ続けてください」

その口調は、あまりにも平常運転だった。

蓮見が叫びながら振り向く。

「お前、他人事みたいに!!お前が止めろよ!!“氷川ストップ”とかやれよ!!」

「止める理由がありません。これはこれで、コントロール練習になりますし」

「なるか!!」

氷川は、やや考えるように一瞬目線を上にやってから、さらに続けた。

「逃げる的を正確に狙う必要があるので、難易度は高いですが……九条さんなら、問題ないかと」

「俺の身体使って精度上げようとすんなぁぁぁあ!!!」

時雨が、蓮見の後ろでため息をつきながら頷いた。

「……まあ、たしかに命中精度は上がりますね。動く標的の反応予測、リターンの強化にも繋がるかも」

「乗るな!!乗るんじゃない!!お前ら全員倫理観どこに落としてきた!?」

志水はその会話を聞きながら、なぜか真剣な顔でメモを取っていた。

“・動的標的への反応性強化

・筋出力×視線誘導の連携評価可

→ 実戦想定トレーニングに応用可能性あり”

「だからやめろって言ってんの!!!」

殺気の加速

コートの端で、志水が氷川に声をかけた。

「……で、仮縫いって、何ですか?」

小声だった。

本当に、相手にしか聞こえない程度の、抑えた音量。

だが――その“つもり”の声ですら、九条には届いている気がした。

コートの中央でラケットを構えながら、耳と殺気だけはこちらを向いている。そんな錯覚すらある。

氷川は、しばし視線を落とし、ため息をついた。

(……ここまで騒ぎになったら、もう隠し切れませんね)

どこか、諦めにも似た開き直りだった。

いっそ、この際、全員を巻き込んでしまったほうが早いのではという考えすら浮かんでいた。

そもそも、最初に蓮見に知られた時点で――この地獄は決定していた。

「……イギリス行きの理由です。仮縫いのために、行く必要があるんですよ」

志水は無表情のまま、わずかに首を傾げた。

「仮縫いって、服の……?」

「はい。ですが、普通のオーダーメイドの服ではありません」

「……ふむ」

それだけで、志水は何かを察したようだった。

感情は動かない。けれど、脳内で静かに答え合わせを始めている気配がある。

そして――

その視線の先。コートの反対側で、蓮見がまた“それ”を言った。

「俺も執事の服見たいって言っただけじゃん!!」

その瞬間、九条が振り抜いた。

打球音が、先ほどまでとは明らかに違っていた。

乾いた“音”ではなく、“裂けるような衝撃”。

「……今、音速超えてたんじゃね?」

時雨が、またも冷静にコメントした。

蓮見はしゃがみ込みながら叫んでいる。

「ちょっと!ほんと今の速さヤバくなかった!?てか俺、反射で避けてるだけで神じゃね!?ねえ誰か見てた!?スローモーションでリプレイないの!?」

氷川はもう、誰も止めようとは思っていなかった。

静かにSlackを開き、仮縫い日程を再確認する。

そして一言、つぶやく。

「……あの日も地獄でしたけど、今日も、なかなかですね」

コメント