メルボルン、静寂の朝

静かな、乾いた風が吹いていた。

メルボルンの空は、日本よりもどこか広く感じられる。高層ビルが密集していないせいかもしれない。朝の陽光は強く、濃い影が地面に落ちている。

九条雅臣は、ホテルから会場までの車内で一言も話さなかった。運転手にも、スタッフにも。

目を閉じ、身体の内側で、静かに“起動”していた。

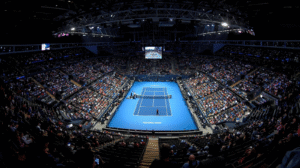

オーストラリア・オープン初日。センターコート。開幕を告げる鐘のように、観客の熱気が波のように押し寄せてくる。

それでも彼は、一歩、また一歩と、何かを測るように足を運んでいく。耳に入るのは、自分の呼吸と、靴が地面を擦る音だけ。

今日から、全てが始まる。

波のような熱気の中で

大会初日、会場入りのタイミングで報道陣が詰めかけていた。

フラッシュがたかれ、マイクが差し出される。

—「Mr. Kujo! Are you confident about this year’s Grand Slam attempt?」

「I only play one match at a time. That’s all I can say.」

そう答えると、彼はすぐに視線を逸らし、先を歩くスタッフに目で合図を送った。

もう、会話は終わりだという無言の宣告だった。

ロッカールーム

試合開始の1時間前、九条はすでにロッカールームの奥の個室にいた。

スタッフには事前に「話しかけるな」と指示が出ている。彼がこの時間に求めるのは、言葉ではなく“静寂”だ。

リストバンドを巻く手元も、ストリングスのテンションを確認する目線も、すべてが無駄のない動作だった。

彼の世界には、他者が入る隙間がない。

開幕の鐘

照明が切り替わり、名前がコールされる。

九条は視線を上げた。瞬間、観客の熱気が押し寄せてくる。

だが、彼の眼差しは変わらない。全てを見透かすような静けさで、ただコートに足を踏み入れる。

相手の顔を見ない。観客を見ない。ただ、自分の“正解”だけを思い出す。

どれだけ歓声が上がろうとも、彼の中にあるのは、ただ一つ。

勝つための構造。

それだけだった。

センターコートの入口に、名前が響く。

「From Japan——Masatomi Kujo!」

※九条雅臣のローマ字表記「Masatomi」は、英語圏での発音や視認性を考慮したもので、本来の日本語読み「Masaomi」ではなく、あえて音が伝わりやすい綴りにしています。

世界を舞台に戦う彼の自己ブランディングの一環でもあります。

スピーカーからのアナウンスと同時に、拍手が広がる。大きな歓声ではない。驚きと敬意が混ざった、圧倒的な空気の変化。

グラスブルーのベースライン。照りつける日差し。視界を遮るほどではないが、気温は高く、湿度はやや低め。最もコンディションに左右される午後の時間帯。

世界が「起動する」前に

九条雅臣はコートに足を踏み入れた瞬間、すべての音を遮断した。

観客席、審判、相手選手、カメラの配置——目には入っている。だが、彼の頭の中には、それらはすでに不要なデータだった。

ラケットを持ち替え、ベンチに向かう。バッグの中身を確認しながら、無駄な動作を一切せず、着座。

応援も、実況も、完全にシャットアウトされた。

数分後、相手選手が紹介される。だが九条は微動だにしない。視線を落とし、ラケットのグリップを見つめていた。

それは、世界が「起動する王」を見届ける直前の静寂だった。

必要なのは、条件の確認。データの確認。

風はほとんどない。湿度は低め。硬いハードコートの反発音が、かすかに響く。

グリップテープの摩擦係数と、指先の発汗量。スニーカーのソールとコートの噛み具合。

それだけを確かめていく。

対戦相手がサーブ練習を終え、主審が開始を告げる。

拍手が再び起こるが、九条は一瞥もしない。椅子から立ち上がると、無音のままベースラインへ向かう。

コートに差し込む陽射しが、うっすらと白線を際立たせていた。

開幕

ラインの奥に立ち、肩幅よりわずかに広く脚を開く。

ラケットを立てたまま、わずかに顔を上げると、そこには誰の顔もない。

ただネットが張られ、線が引かれ、ルールだけがある。

——球を置く。

トスはぶれない。

無駄なく、正確に。上げたボールを追うこともせず、九条の身体が自然に動く。

ラケットが風を裂く。

青い世界に、最初のサーブが放たれた。

**——全豪オープン、開幕。**