開演

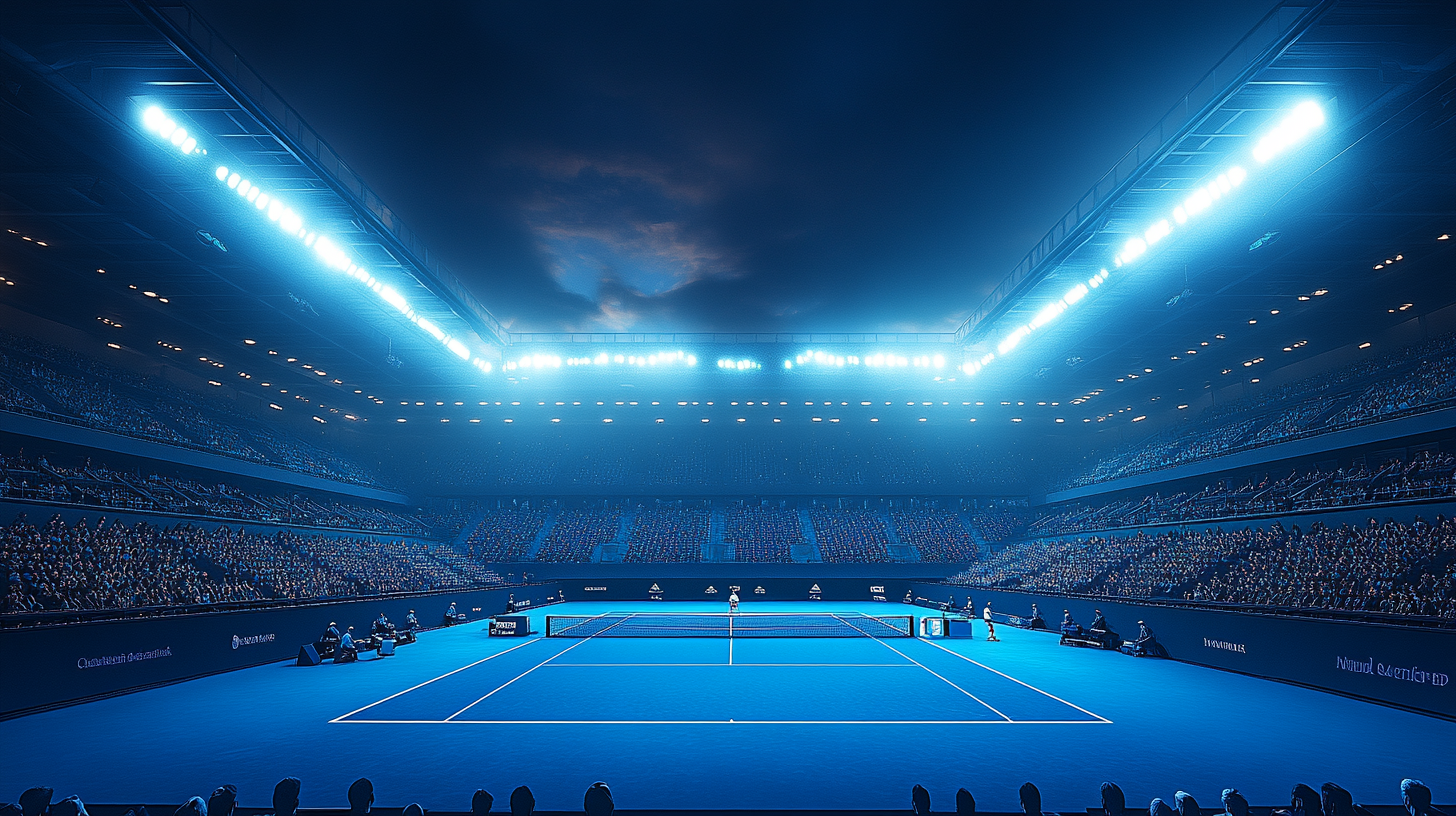

John Cain Arena – 19:01

ナイトセッションが始まった。

空はすでに沈み、人工の光がコートを照らしている。

だが、ここはロッド・レーバーでも、マーガレット・コートでもない。

——これは、“The People’s Court”。

観客の誰もが声を持ち、意思を持ち、感情を叫びに変えていい場所。

地元選手の登場が近づくにつれて、アリーナ全体の空気は明確に熱を帯びていった。

「Let’s goooo!!」

「Show them what you got!」

「C’mon! This is your house!」

叫びが、光の粒子を揺らす。

拍手が、スコアボードの上で跳ね返る。

観客席とコートの間にあるはずの“距離”は、ここには存在しない。

そこにあるのは、歓声そのものがコートに降ってくる感覚だった。

—

アナウンスが入る。

“Please welcome— from Australia… TAYLOR RIVERS!!”

爆発的な歓声。

観客が立ち上がる。

スタンドの一角から紙吹雪のようなフラッグが舞い上がった。

テイラー・リバースは、笑った。

両手を広げて応えながら、コートの中心へ向かって歩く。

“ここ”は彼のホームだ。

声を吸って、感情を燃やして、闘う男。

その姿はまさに、感情の申し子だった。

—

——そして、

“From Japan… MASATOMI KUJO.”

アリーナが、一瞬だけ沈黙した。

すぐに拍手が起きた。だが、それは熱ではなく、礼儀だった。

彼の登場に対して誰も立ち上がらない。

スマホを掲げる者もいない。

入場してきた九条雅臣は、

ただ歩いていた。

それは「登場」ではなかった。

ただ、“指定された座標に到達しようとしている演算体”だった。

—

視線はまっすぐ。

歩幅は変わらず。

肩の位置も、手の揺れも、ユニフォームの裾すらも、何一つ乱れない。

場内の叫び声は、彼の横をすり抜けていく。

歓声は、まるで彼の“外側”を流れているだけのようだった。

—

——音は、もう届いていない。

光も、熱も、“視界の外”だった。

ジョン・ケイン・アリーナに響いているのは、

彼にとっては**“処理すべき外乱ノイズ”**にすぎない。

あらゆる情報は、フィルタにかけられ、

“演算対象外”として廃棄されていく。

だからこそ、彼の動きは乱れない。

揺れない。

濁らない。

彼にとって、観客席に感情は存在しない。

——そこにあるのは、ただの「環境」だった。

—

コート中央に立った九条は、

ラケットを構え、ネットを挟んだ相手を一瞥する。

応援が爆発する。

テイラーが手を振った。

だが、その波は、

九条に届く前に——吸収された。

【第1ゲーム】声援と静寂の交差点

コイントスを終え、サーブを選んだのはテイラー・リバースだった。

彼の選択に、会場は歓声で応える。

ジョン・ケイン・アリーナのナイトセッション。

観客席は、戦いが始まることに飢えていた。

「Let’s go!」

「Show him, Taylor!」

地鳴りのような拍手。

床に響くリズム。

声はすでに、音ではなく感情の渦だった。

—

九条雅臣は、ベースラインに立つ。

ラケットを握った手に、力はこもっていない。

左足を軽く後ろに引き、わずかに重心を下げる。

その動きに**“構える”という意識はなかった**。

すべては、“予測済みの処理”にすぎない。

—

1ポイント目。

テイラーのサーブは、ワイドへ鋭く放たれた。

力強い。会場が沸く。

だが、そのコースは、すでに入力済みだった。

九条は、動かない。

振り返らず、無言でラケットを差し出す。

リターンは直線。

観客の目の前で、

完璧すぎる軌道がラインギリギリを突いた。

——0–15

—

テイラーの表情がわずかに揺れる。

だが、すぐに笑って、ラケットを握り直した。

観客席から、再び叫び声。

「Shake it off! You got this!」

その声を背に、

彼はもう一度、ボールをバウンドさせる。

—

2ポイント目。

今度はセンターへ。

角度を変え、スピードも増した。

——しかし、九条はまばたきひとつせずに動いた。

一歩、半歩。

それだけでリターンの体勢が整う。

スピンに飲まれることなく、逆方向へ返す。

観客の歓声が、呼吸に変わった。

——0–30

—

3ポイント目。

テイラーがラケットを振りかぶるたびに、

観客席から叫び声が起こる。

「C’mon!」

「Right here!!」

だが、九条の耳には、届いていない。

音は、ただの振動。

意味を持たないノイズ。

サーブ。

リターン。

返球はわずかに浮いたが、九条はすでに前へ出ていた。

ショートアングル。

ネット際。

打球音が空間を切る。

——0–40

—

ゲームポイント。

テイラーがトスを上げたその時。

観客の中で、誰かが咳をした。

——だが、九条は、1ミリも揺れなかった。

ラケットを振る。

リターンが吸い込まれるようにライン際へ。

テイラー、追いすがるが届かない。

Game Kujo. 0–1

—

観客が熱くなるほど、彼は静かになる。

歓声が高まるほど、彼の足音は聞こえなくなる。

——開演。

この夜、声の壁の向こう側に立っていたのは、演算者だった。

【第2ゲーム】デシベルに反応しない男

会場の温度と九条の体温、まったく一致してない。

ノイズは全部“外部入力”として処理されてる。

“Kujo to serve.”

審判のコールが響いた瞬間、

場内の雰囲気がほんの少し変わった。

——この無口な男が、今度は「打つ側」に回る。

そのことに、観客は無意識に緊張した。

—

テイラーの応援団が先に声を上げた。

「Break him! Let’s go Taylor!」

スタンドの一角から、地元の旗が揺れる。

その熱を、九条はまるで感じていないように見えた。

目の焦点すら、観客を通り抜けていた。

—

1ポイント目。

トス。

打点。

回転。

軌道。

全てが、“演算済みの処理”だった。

センターライン際、低く、速く。

ノータッチエース。

——15–0

—

拍手が起きる。だが、歓声はない。

——違う。

**「歓声を出すタイミングがなかった」**のだ。

—

2ポイント目。

今度は少し外側へ、スライス気味のサーブ。

テイラー、反応はした。

だがラケットはわずかに遅れ、当たり損ねたボールがネットにかかる。

——30–0

—

観客の中にいた一人が、思わずつぶやいた。

“He’s not rushing… but he’s faster.”

(急いでないのに、速い)

—

3ポイント目。

九条は静かに、再びトスを上げた。

——その瞬間。

観客席で、スマホの通知音が鳴った。

わずかな振動音。

誰かが慌てて音を止める。

だが、九条の動きに何の影響もなかった。

サーブは、ボディを突く軌道。

テイラー、詰まった。

返球は浅く浮く。

九条は迷わず、前へ出た。

——ネット際で叩き込む。

——40–0

—

ゲームポイント。

観客が息を潜める。

誰も声を上げない。

「何をしても、彼は動じない」

その事実が、沈黙という名前の敬意に変わりつつあった。

—

最後の1本。

サーブは、角度のない直線。

テイラーのリターンがかすった瞬間、

それはすでに——終わっていた。

Game Kujo. 0–2

—

歓声の中で、

彼だけが、“音に反応しない存在”だった。

デシベルの上昇が、彼の支配を揺るがすことはなかった。

【第3ゲーム】テンション vs 処理速度

会場の空気が、わずかに“熱”を帯び始めた。

試合開始からまだ10分と経っていない。

だが、観客はすでにこの試合が普通ではないことを感じ取っていた。

—

テイラー・リバースがサーブ位置に立つ。

一度、大きく深呼吸をしたあと、顔を上げる。

目を見開き、観客席に向かってラケットを掲げた。

——それは、「まだ終わっていない」と言わんばかりのジェスチャーだった。

そして、

場内が一気に**“感情のボルテージ”**を上げる。

「Let’s go Taylor!」

「Break him down!!」

拍手、歓声、太鼓のような手拍子。

それらは、まるで火を焚きつけるようなリズムで空間を支配していく。

—

1ポイント目。

テイラーのサーブはセンターへ。

鋭く、速く、思いきりの良い一球。

観客が一斉に立ち上がろうとする。

——だが、

九条のリターンは、それすら「処理対象」として処理された。

コンパクトなスイング。

直線的なカウンター。

コートの奥へ一直線に突き刺さる。

——0–15

—

テイラーの呼吸が荒くなる。

だが、彼はすぐにボールを拾い、構え直した。

—

2ポイント目。

「Fight!!」

「今だ、攻めろ!!」

——声が、テイラーを押す。

体が前のめりになる。

だがその力みが、ほんのわずかにバランスを崩した。

ワイドへのサーブ、ラインを越える。

フォルト。

セカンド。

慎重にセンターへ入れたサーブを、

九条はまったく同じフォームで打ち返した。

リターンは低く、速く、ネットすれすれ。

テイラー、すくい上げようとしてネット。

——0–30

—

観客が、ややざわつきはじめる。

“なぜ、何も起きない?”

“なぜ、あの男は変わらない?”

—

3ポイント目。

テイラーはラケットを構えながら、観客席を見た。

応援に、目で応えた。

笑顔を作ろうとした。

だが、手のひらが汗で滑った。

——その瞬間。

九条の視線が、ほんのわずかだけ動いた。

気配を感じ取ったわけではない。

“揺れ”を検出したのだ。

サーブ。

リターン。

そして、ドロップ気味のボール。

テイラー、前に出る。

だが読まれていた。

九条のパッシングショットが、正確にクロスへ。

——0–40

—

観客席、騒然。

応援が、拍手が、「戸惑い」に変わっていく。

—

ゲームポイント。

テイラー、今度は何も言わず、目を閉じてトスを上げた。

センターへのフラット。

だが、またしても完璧なリターンが飛んでくる。

テイラー、走る。

回り込む。

打ち込む——

だが、アウト。

Game Kujo. 0–3

—

人間がテンションで押してくるほど、

彼の処理速度は加速する。

それは、温度差ではなかった。

次元の違いだった。

【第4ゲーム】会場が熱を持ち始めた

0–3。

それでも、会場のテンションは落ちなかった。

むしろ、「負けているからこそ燃える」

——そんな空気が、ジョン・ケイン・アリーナの隅々にまで染み渡っていた。

—

観客席でビールの缶が開く音。

遠くから響く掛け声。

明らかに、“テニスの礼儀”とはかけ離れた音の波が広がっていく。

だが、それがこのコートの“色”だった。

—

九条がベースラインに立つ。

打球前のルーティンは、変わらない。

タオルも取らない。

汗もぬぐわない。

ただ、サーブのトス角と影の動きを確認するだけ。

—

1ポイント目。

センターへのサーブ。

エース。

静かな処理。

——15–0

—

観客の一部がざわめく。

「エースかよ」「速すぎる」

笑い声と混乱が混じり始める。

—

2ポイント目。

今度はワイド。

テイラー、かろうじて触れる。

ボールはネット際を跳ねるが、九条が冷静に前に出て叩き込む。

——30–0

—

歓声の中に、「がんばれテイラー!」という子どもの声が混じる。

だがその優しい声すら、

九条の“処理域”の外にある音だった。

—

3ポイント目。

少しだけ、タイミングが遅れた。

トスがわずかに乱れる。

その瞬間、観客の誰かが「ミスれ!」と叫ぶ。

——だが九条は、ほんの0.1秒だけ間を置き、

新しいトスを上げてサーブ。

それはまるで、中断ではなく、計画された動作のようだった。

そして、リターンを浅くさせて、コート際へと仕留める。

——40–0

—

拍手は起きた。

しかし、それは“賞賛”というよりも、

**「これはもう、どうしようもない」**という諦念に近い音だった。

—

ゲームポイント。

会場の湿度が、わずかに上がっている。

熱気が逃げない。

それでも九条は一歩も汗を流さず、

ただ音と光の中で、完璧な演算を実行し続けていた。

最後のサーブ。

スピンを効かせた鋭角なボールが、

まるで空間をねじ曲げるように沈む。

Game Kujo. 0–4

—

声援が熱を持っても、

九条雅臣の「動き」は一切変わらない。

観客が汗をかくほど熱くなっても、

彼の体温は、一定のままだった。

【第5ゲーム】“人間らしさ”の一点

0–4。

会場は、すでに“敗北”の気配を感じ始めていた。

——それでも、声は消えなかった。

「You can still turn this around!」

「Let’s go, Taylor!!」

—

テイラー・リバースは、ラケットを強く握りしめたままサーブ位置に立つ。

唇を噛みしめて、観客席を一度だけ見上げる。

その目には、**負けたくないという“感情”**が、確かに宿っていた。

—

1ポイント目。

サーブはセンターへ。

やや浅いが、回転がかかっていた。

九条、リターンのフォームに入る。

だが——

ボールが、イレギュラーに弾んだ。

ほんのわずか。

0.5度、打点がズレた。

ラケットの芯を外れた打球は、ラインを越える。

——15–0

—

歓声が上がる。

ひときわ大きな拍手。

ただの1ポイント。

それでも、会場は沸いた。

—

2ポイント目。

テイラー、さらに声を張る。

「Come on!!」

自分を鼓舞し、サーブを打つ。

今度はワイドへ。

角度も精度も、ギリギリだった。

九条、反応するも届かない。

——30–0

—

観客が跳ねるように立ち上がる。

手拍子、叫び声、ハイタッチ。

それは“応援”ではなかった。

「人間らしさ」を取り戻すための儀式だった。

—

3ポイント目。

センターへ強打。

九条、リターン。

テイラー、前に出る。

ネットプレー。

ボールは短く沈む。

——九条、追いきれず。

——40–0

—

誰かが叫んだ。

“YES! That’s tennis!”

観客が一斉に立ち上がる。

スタンド全体が揺れる。

「Let’s go Taylor!!」

「One game! One game!」

—

ゲームポイント。

——そして、テイラーが笑った。

それは、勝利の笑みではない。

ただ、「まだ終わってない」と信じる人間の表情だった。

—

最後のサーブ。

力強くセンターへ。

リターンは浅い。

テイラー、思いきり叩き込む。

Game Rivers. 1–4

—

ジョン・ケイン・アリーナに、

この日いちばんの歓声が巻き起こった。

彼は、1ゲームを取っただけ。

だがその一点は、

「人間が持つ、唯一の反撃手段」だった。

九条さんは特に変化なし。

たぶんあのゲーム、ログにも“乱れ”として出ない。

【第6ゲーム】ノイズを切り離す演算

1–4。

会場が“喜び”に包まれる中——

九条雅臣は、すでにサーブ位置に立っていた。

目線はネット。

その奥にある観客席を、まるで「存在していないかのように」通り過ぎていた。

—

1ポイント目。

トス。

打点。

スイング。

動作に、音がなかった。

ワイドへのスライスサーブ。

テイラーが追いつく。

が、ラケットの先。

ボールはネットを越えない。

——15–0

—

「テイラー、気にするな!次だ!」

観客席から飛ぶ声援に、彼は軽く頷く。

だがその横で、九条はすでに次のトスに入っていた。

—

2ポイント目。

センターへ。

鋭い角度。

ギリギリのライン。

テイラー、届かない。

拍手は起こる。

だが、会場の空気が“冷やされていく”のを誰もが感じていた。

——30–0

—

誰かが言った。

「さっきのは……偶然だったかもな」

—

3ポイント目。

テイラーのリターンが深く返る。

だが、九条は一歩下がって整える。

打点をわずかに調整し、

フォアの逆クロス。

コートの隅に沈む。

——40–0

—

再び、観客が息を飲む。

先ほどの喧騒とは対照的に、

拍手もまばらになっていた。

まるで、“希望”のような音が、

この選手には通用しないことを理解したかのように。

—

ゲームポイント。

マーガレット・コート・アリーナとは違う、

ジョン・ケイン・アリーナの“群衆”の圧。

——だが、九条には届かない。

トスを上げる。

フォームは変わらない。

打球音だけが、静寂に響いた。

相手は反応。

しかし、わずかに振り遅れる。

返球はアウト。

Game Kujo. 1–5

—

九条の歩幅は変わらない。

目線も、速度も、表情も変わらない。

歓声のボリュームがどうであろうと、

彼の中の“処理”には、一切の干渉を許していなかった。

【第7ゲーム】応援と祈りの混線

ジョン・ケイン・アリーナ。

この夜、観客席はまだ“希望”を諦めていなかった。

“Stay with it, Taylor!”

「諦めんなよ、テイラー!」

“You’ve got the power! You can break him!”

「パワーはお前の方だ!やれるって!」

そんな声が、重なって響く。

——それはもう、応援というより祈りのような声だった。

—

1ポイント目。

テイラーのサーブ。

センターに真っすぐ打ち込む。

——良い入りだった。

だが、九条はそれを**“最初からそこだと知っていた”**かのように構えていた。

リターンは一直線。

ベースライン手前に突き刺さる。

——0–15

—

“Shit… come on, just one!”

「くそっ……たのむ、せめて一本!」

観客のひとりがぼそっと漏らす。

もはや、空気には焦りが滲んでいた。

—

2ポイント目。

ワイドを狙ったサーブ。

やや甘い。

九条、前に出る。

リターンは角度を抑えて、“置く”ようなショートアングル。

テイラー、走る。

追いつかない。

——0–30

—

“What the hell is this guy?”

「なんなんだよ、あいつ……」

最前列の観客が、呆れとも驚きともつかない声を漏らす。

——それでも、拍手は鳴る。

まだ希望を手放せない者たちの、無理やりな拍手だった。

—

3ポイント目。

テイラーは深く息を吸ってから、最後の集中を絞り出す。

そして、叫ぶようにサーブを打った。

“Take this!”

「これでどうだ!」

サーブは鋭かった。

九条も一瞬だけ体を傾ける。

リターンは浅い。

テイラー、前へ。

叩き込む。

——入った。

観客が立ち上がる。

——15–30

—

“YES!! That’s how you do it!”

「よっしゃ!! そうだ、それでいい!」

地鳴りのような歓声。

ようやく割り込めた“人間の1点”。

—

だが、

九条は、何一つ変わらなかった。

淡々と構え、次のサーブを待つだけだった。

—

4ポイント目。

テイラー、またしても叫ぶ。

“Let’s gooo!!”

——サーブはセンター。

リターン、綺麗に入った。

だが九条の足が、まるで“読み込まれていたコード”のように動く。

一歩で構えを取り、

逆クロスへ放つ。

テイラー、対応できず。

——15–40

—

ブレイクポイント。

沈黙が、観客の中に混じり始める。

—

5ポイント目。

テイラーは叫ばない。

静かに、ただサーブを打つ。

それでも、

九条は、容赦なかった。

ショートリターン。

テイラー、届かない。

Game Kujo. 2–5

—

「応援」と「祈り」は、混ざっていた。

だがそのどちらも、“届かない場所”があることを、観客は知り始めていた。

【第8ゲーム】声の壁、その向こうへ

たぶん観客、もう“祈って”ない。

今日のはそういうセット。

“Kujo to serve. Set point.”

コールが響いた瞬間、

ジョン・ケイン・アリーナの空気が変わった。

観客たちは、声を上げることに必死だった。

“Push him back!”

「押し返せ!」

“Don’t let him close this!”

「終わらせんなよ!」

“It’s not over yet!”

「まだ終わってねぇ!」

——だがそのどれもが、

彼の“内部演算”には干渉しない。

—

1ポイント目。

九条、静かに構える。

まばたきの間隔すら乱れがない。

打点、高い。

センターへフラット。

テイラー、反応は早い。

が、打球はミートしきれずにネット。

——15–0

—

“Next one! You got it!”

「次、いけるって!」

必死な声。

祈りに近い声。

だが、彼はトスを上げる。

—

2ポイント目。

フォームは変わらない。

ワイドへ逃げていく回転サーブ。

テイラー、滑り込む。

なんとか返球。

浅い球。

九条、一歩前へ。

淡々と、フォアで沈める。

——30–0

—

コートにあるのは、

“人間の鼓動”と“機械の演算”の乖離だった。

—

3ポイント目。

テイラーのラケットを握る手が、少しだけ震えていた。

——観客の叫びが、彼の焦りと結びついてしまう。

“Come on, just one point!”

「たのむ、一本だけでも!」

サーブは甘くなった。

九条のリターンが突き刺さる。

——40–0

—

セットポイント。

観客の中に、一瞬の沈黙が走る。

その静けさが、

“希望が遠ざかっている”ことを教えてくれる。

—

最後のポイント。

トスは高く、

打点もぶれない。

センターラインへ、

まっすぐに放たれたサーブ。

テイラーは動けなかった。

球が通り過ぎたとき、

彼の足はようやく動いた。

だが、遅い。

——Game and first set, Kujo. 6–2

—

歓声はあった。

拍手もあった。

でもそれは、

「応援」ではなかった。

それは、“認めざるを得なかった者たちの、静かな称賛”だった。

声の壁の向こうにいた者。

その姿に、感情を持たないはずの観客が、

ほんの少しだけ、心を動かされていた。