不自然なまでに“正常”な朝

翌朝。

九条は、何事もなかったように起きてきた。

いや、むしろ“普通より健全”に見える。

食事は黙々と全量を摂り、睡眠は深く十分。

体温、バイタル、すべて正常。

それが逆に不安を煽った。

神崎が腕を組みながら言う。

「……回復が早すぎる。昨日あれだけの試合をして、ここまで戻るのは不可解だ」

氷川もうなずく。

「本人は深く入ることを負担と感じてない。むしろ、都合がいいと思ってる可能性もあります」

志水が苦い顔をする。

「助けが必要な状態でも、本人が“必要ない”と言ってしまうタイプですね」

蓮見がため息を吐く。

「助けを求めない人間を、どう助けりゃいいんだよ」

レオンが静かに言った。

「……助けたいけど、触れられないんだよね、九条さんは」

神崎は結論が出ず、頭を抱える。

「……わからない。医師としても、人としても、対応が難しすぎる」

野生のスイッチ

準決勝の相手、スペインの選手アドリアン・デル・モラ(Adrian Del Mora)。

スペイン、マラガ出身。二十五歳。

身長一八三センチ、右利き、両手バック。

現在のランキング十五位。

攻撃的なバックハンドと、土の上でも減速しないスプリント。

スペイン選手特有の粘りと、ジュニア時代から叩き込まれた強いメンタル。

勝つと手を挙げて笑い、ミスをすれば膝を軽く叩く。

冗談をよく言う明るい選手で、ファン人気も高い。

ただ、スイッチが入った瞬間だけは別だ。

顔つきが変わる。

プレーが“野生”へと傾く。

逆クロスの高速バック、突然のドロップ、テンポをぶち壊すギャンブルショット。

ひとたび火がつくと、対戦相手をリズムごと飲み込む。

静寂が野生を黙らせた

本来はやかましいほど明るいスペインチームだが、今日だけは声が静かだった。

九条の今大会の映像を見た後、空気が変わった。

「昨日の試合、見たか」

「……見た。球質がおかしい。別人だ」

「集中?違う。あれは“人の気配を消す”何かだ」

「アドリアンが火を入れないと、飲まれるぞ」

冗談ではなく、本気の警戒だった。

スペイン選手は基本強気だが、デル・モラ陣営ですら九条の“静かな異常”をはっきり感じていた。

静寂の入り口

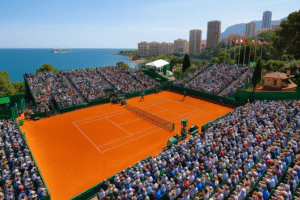

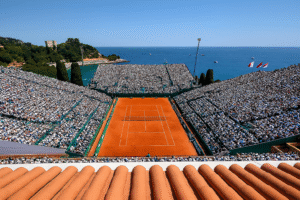

午後のセンターコート。

風は弱く、陽は傾き始めているのに、空気だけが重く張りついていた。

観客のざわめきは熱を帯びているのに、どこか妙に静かだった。

蓮見がタオルを肩に掛けたまま、九条の横顔を見て言う。

「さて……準決勝だ。今日も、あいつはまた行くのかね」

誰も返事をしなかった。

返せる者が、もう誰もいなかった。

九条はただ前を向いて、歩く速度も、呼吸のテンポも、無機質なまま一定だった。

神崎が横で小さくつぶやく。

「……まだ“落ちて”はいない。だが、入り口には確実にいる」

氷川は淡々と頷く。

「最初のブレークゲームで決まりますね。デル・モラがテンポを奪えなければ……恐らく」

その言葉の先は、誰も言わなかった。

デル・モラは軽く笑いながらコートに入ってきた。

観客に手を振り、声援に応える。

いつもの明るさだ。

だが、彼の視線がふと九条を捉えた瞬間、笑みがわずかに固まった。

(……感情が、見えない)

明るいスペイン選手の勘が、本能的に距離を取れと告げていた。

攻撃的な選手にとって、“無音”の相手は最も嫌な存在だ。

午後の無音

センターコート。

午後の光。

コイントスの円の中に、二人が向かい合う。

アドリアン・デル・モラは、いつものように笑っていた。

主審に軽口を返し、観客席に手を振る。

冗談を言いながら、リラックスした様子でトスを受ける。

対して九条は――まるで呼吸の音すら消えているようだった。

立ち方も、視線の置き方も、重心の乗せ方も、「無駄」を切り落として残ったものだけ。

人間よりも、プログラムに近い。

アドリアンの笑みが、一瞬だけ固まる。

相手が表情を持たないというだけで、これほど戦う気配が変わるのか、と本能が理解する。

サーブはアドリアンから。

主審が告げると、彼は肩を回しながら深く息を吸った。

「Vamos(行こう)」

声だけは明るい。

ただ、僅かに震えていた。

「Vamos(バモス)」はスペイン語で「行こう」「いくぞ」「さあ行くぞ」という意味。

かなり幅が広い言葉で、文脈次第でニュアンスが変わる。

スポーツの場面だと、だいたいこのどれかになる。

- 「行くぞ!」(自分を鼓舞する)

- 「さあ来い!」(相手に向けた挑発・気合)

- 「やろうぜ」(試合を始める合図)

- 「切り替えろ」(ミス後の自分への声掛け)

テニスだと特に多い使い方はこれ。

- ポイント前後に小さく「Vamos」 → 自分にスイッチを入れる合図

- 長いラリーを取った直後に「¡Vamos!」 → 流れを引き寄せるための雄叫び

英語の

“Come on!”

に一番近い。

ラリーが始まる。

アドリアンのショットは華やかで勢いがある。

トップスピンの軌道は柔らかく、リズムも軽い。

時折ドロップの感触を試し、テンションを上げるように足を弾ませる。

九条は――音も揺れもなかった。

淡々と、規則的に、機械のように返す。

強打でもない。

派手でもない。

だが、精度が異常に高い。

ネットの上を均一の高さで通過するボール。

着弾点がほとんどズレない。

どんな球が来ようが、体勢が崩れない。

志水がiPadを見ながら眉を寄せる。

「……反応速度、昨日より速いな」

蓮見が乾いた声で返す。

「まだ入ってないのに、これかよ」

最初の無音

試合開始。

アドリアンのサーブ。

190km台のワイド。

九条は“読むでもなく”そこにいた。

返球は深い。

そして重い。

アドリアンはすぐにバックを回し込み、得意の逆クロスを放つ。

本来なら、このテンポの変更に人間は“ワンテンポ遅れて反応する”。

しかし九条は、遅れない。

重心が滑るように横移動し、姿勢を落とさず逆クロスを返す。

アドリアンの表情が強張る。

(……なにこれ)

観客席がざわつく。

まだ試合は始まったばかりなのに、異様な静けさが漂った。

支えきれない領域

蓮見が膝に肘を置きながら、誰に向けるでもなく言う。

「……早めに休ませるために、相手に勝ってほしいなんて思っちゃ駄目だよな、やっぱ」

氷川は視線も向けずに言う。

「個人の思想は自由です。許可を求めないでください」

肯定もしないが、否定もしない。

神崎は、ウォームアップからずっと九条を観察している。

「……あいつの目には、どんな世界が見えてるんだ」

珍しく、医学的ではなく“人間”としての疑問。

早瀬が淡々と言う。

「何も見えてないんじゃないですか?」

蓮見が眉を上げる。

「何も考えてなかったら普通負けるだろ。相手も人間なんだから」

「それで勝ててしまうから“人間じゃない”んですよ」

早瀬はブレない。

いつものドライさ。

志水が静かに補足する。

「考えない境地に入って勝てるのは……経験と、本人のポテンシャルの高さですね。頭も悪くない」

蓮見は苦笑した。

「褒め言葉のはずなのに、チームメンバーとして全然嬉しくねぇな」

早瀬は肩をすくめる。

「選手の体は選手本人のものです。僕たちは修理と管理をするだけ」

淡々と、事務的に。

九条雅臣という存在に対して、チームの誰も“支配”しようとは思っていない。

ただ、壊れないことだけを願っている。

しかし――すでに“壊れ始めているのは心の側”だと、全員が気づいていた。

深度零秒

最初の三球。

その時点で、蓮見は椅子に深く座り込み、顔をしかめた。

「……嘘だろ、おい」

九条が、初っ端から深い。

呼吸は静か。

動きは最小。

視線は揺れず、足音もほとんどしない。

昨日の試合の終盤、あの“ゾーンに沈んだ九条”が今日は開始数分で再現されている。

志水が唖然としながら言う。

「反応速度……昨日のセット終盤の時と同じです」

氷川が淡々と補足する。

「いつでも入れる状態の“一歩手前”で維持したまま過ごしていた、ということですね」

蓮見は乾いた笑いを漏らす。

「そんな危ねぇギリギリのとこで生活すんなよ……なんのためにそこまでやるんだ、あいつは」

神崎は答える。

淡々と、しかしどこか苦しそうに。

「戦う動機が“欲”ではないんです。勝ちたいとか、称賛されたいとか……そういう個人的な欲求はもう捨てている」

早瀬が肩をすくめる。

「選手としての立場と責任。それだけでやっているように見えますね」

志水が続ける。

「だから強いんですけどね……だからこそ怖いんですよ」

九条は無表情で、アドリアンの強烈なフォアを簡単に逆クロスへ返す。

ラリーのテンポが異常だ。

序盤とは思えない速度と正確さ。

観客席がざわつく。

(……はやい)

(序盤じゃない、これは……)

アドリアン自身が一番驚いている。

火の覚醒、氷の無音

アドリアンは明るい。

笑う。

冗談を言う。

ミスれば膝を叩く。

だが、彼が本気で戦う時だけ出る“野性”がある。

それが――

九条の深さに触れた瞬間、ゆっくりと表情に滲み始めた。

最初のブレークポイント。

アドリアンは深い呼吸をひとつ置き、胸の奥から声を放った。

「……Vamos」

その声は、

さっきまでの軽い“Vamos”ではない。

低く、重く、腹の底から響くものだった。

瞳の色が変わる。

軽快だったフットワークが、土を食うような“重いステップ”に変わる。

そして――

バックの逆クロス。

高速。

軌道が鋭い。

九条のバック側へ入り込む角度。

完全に攻撃的な選択だ。

蓮見が身を乗り出す。

「……来たな、火が」

アドリアンは笑っていない。

いや、むしろ表情が消えている。

九条に似た“無”ではなく、スペイン選手特有の攻撃に集中する時だけ出る冷たい顔。

その一球は、観客から悲鳴に似た声を引き出すほどの威力だった。

だが――九条は追いついた。

滑らかに、音もなく。

アドリアンが目を見開く。

(追うのかよ、それを……!)

怒りではない。

言葉ではない。

もっと原始的な感情が揺れる。

そして、火が完全に入った。

「¡Vamos!」

叫びと同時に、アドリアンが前に出る。

攻撃のギアが一段跳ね上がった。

デル・モラという選手が持つ“底の速さ”と“土の強さ”がここで一気に剥き出しになる。

観客席が沸く。

スペイン語の声援が飛ぶ。

九条は――無表情のまま球を待っていた。

アドリアンの炎と、九条の氷。

準決勝は、序盤からすでに頂上の温度に達していた。

「¡」はスペイン語専用の感嘆符(逆感嘆符)。

名前としては

逆感嘆符(inverted exclamation mark)。

使い方はシンプルで、

- 文の最初に「¡」

- 文の最後に「!」

で一セット。

例:

- ¡Vamos! → 行くぞ!

- ¡Qué increíble! → なんてすごいんだ!

無音の詰み

アドリアンは攻め型だ。

本来なら、相手の隙に踏み込んで、バックの逆クロスとドロップで試合の流れを握るタイプ。

だがこの試合――その“攻め”が相殺されていた。

九条は、攻めているわけではない。

だが「最短でポイントを取る動き」をしている。

攻撃ではない。

省略だ。

打つべき球だけ打ち、不要な球は“そもそも来させない”。

アドリアンの野生の攻めに対して、九条の保持するものは“静かな読み”。

蓮見が小さく言った。

「……詰め将棋だな」

志水が画面を追いながら頷く。

「相手がどこに動くか、その後の展開まで全部読んでますね。打つ前に、結果が見えているような動きです」

アドリアンの攻撃は悪くない。

むしろ今季一と言っていいレベル。

だが九条は、その上を無表情で行く。

球を散らし、高さと深さを変え、テンポを奪い、逆にテンポを押し付ける。

アドリアンの攻撃が“熱”なら、九条のそれは“無音の刃”。

観客が戦慄する。

禁じられた再演

蓮見は、途中で背もたれに深く座り直した。

「……おい、嘘だろ」

全豪決勝で見せた動きが、この準決勝で再現されつつある。

全豪決勝の第2セット終盤――

九条は、世界トップ選手たちのデータを“ひとつの動作体系”としてまとめていた。

あの時の九条は、必要な時に必要な選手の動きを

まるでデータベースから引き出すように再現していた。

それが、自然と混ざり合い、一つの動きになっていた。

神崎が今日の九条を見て、唇を噛む。

「……まさか、ここでやる気か」

確かに今日の九条は、トップスピンの量が異常に多い。

クレーでは高い弾道が相手の時間を奪う。

それを理解した上で、意図的に“嫌な高さ”を打ち続けている。

そして次のラリーでは、逆に低い、刺すような球をネットすれすれに落とす。

早瀬が淡々と言った。

「……クレーの王者の動きですね。球の質と高さの組み合わせがまさに“それ”です」

実況席は褒めている。

「素晴らしいショットだ」

「九条、今日もキレています」

「世界トップのプレーです」

だがチーム九条は誰も笑わない。

蓮見が小さくつぶやく。

「今は準決勝だぞ。決勝でもないのに、ここであれをやって……明日まで、ずっとそのままでいるつもりか」

返事はなかった。

待ち受ける者

スコアは3-2、九条のリード。

アドリアンのサービスゲーム。

40-30。

ゲームを取るか、流れが傾くか、大きな分岐点。

アドリアンがサーブを放ち、すぐさまバックの逆クロスを叩く。

通常なら決まる球だ。

角度も球速も完璧。

だが――九条はそこにいた。

事前に“そこに来ると知っていた”ような位置取り。

追うのではない。

待っている。

九条はその球を、スピンをかけて高く跳ね上がるボールに変換し、アドリアンの頭上を越す軌道で返した。

アドリアンは追う。

必死で追う。

だがクレー特有のイレギュラーで足が止まり、返球は浅くなる。

九条はその瞬間だけ、ほんの一歩だけ前に出た。

表情は変わらない。

呼吸も変わらない。

そして――

静かに叩いた。

逆クロスに沈むフォア。

コート全体が揺れた。

主審の声が重く響く。

「ゲーム、九条。4-2」

アドリアンが歩いてベースラインへ戻りながら、小さく吐き捨てた。

「……化け物かよ」

それは恐怖でも怒りでもなく、ただの“事実の確認”の声だった。

火を凍らせる者

スコアは 5–2。

センターコートの空気が、一つ一つのラリーで重くなっていく。

九条は、序盤から多用していたトップスピンフォアをさらに深くえぐり込むように打ち始めた。

回転量が暴力的なまでに増し、クレー特有の高い跳ねと相まって、アドリアンの肩口へと襲いかかる。

アドリアンは嫌でも後ろへ下げられる。

だが、下がりながらでも喰らいつく。

スペイン人が幼い頃から叩き込まれる“泥臭い粘り”が、ここで生きる。

(下がるかよ……まだ、いける)

アドリアンは足で滑り、踏み込む。

クレーは慣れている。

砂を踏みしめ、砂とともに前へ進む。

後退ではなく、前進。

九条の超高弾道スピンを、アドリアンは全身のバネを使って跳ね返す。

またラリーが長くなる。

バウンド、スライド、踏み込み。

コートの砂が跳ね、靴の底にまとわりつく。

その中でアドリアンの“火”がついに灯った。

呼吸が荒くなるほど戦っているのに、目だけがギラギラと輝き始める。

(このまま押されるか……? 冗談だろ)

アドリアンは突然テンポを変えた。

九条の深い球を、強引にライジングで捕える。

「うぉらッ!」

スペイン語の叫びとともに、バックの逆クロスを叩き込む。

九条がわずかに後退する。

それだけで、アドリアンの呼吸が一瞬だけ軽くなる。

次だ。

次を取りに行く。

アドリアンの火が完全に燃え上がる。

観客もそれを感じた。

拍手が、ざわめきが、熱が増す。

蓮見が眉を上げた。

「おいおい……あれが本気で攻めるアドリアンか」

氷川は淡々と答える。

「まだあります。火がついた時のアドリアンは、ここから“跳ねる”んです」

跳ねた。

まさにその瞬間だった。

アドリアンは通常の攻撃の“手前”のタイミングで、突然ドロップを落とした。

九条は追う――が、わずかに遅れる。

その瞬間、アドリアンの雄叫びがコートに響いた。

「Vamos!!!」

観客から大歓声。

情熱。

爆発。

スペインの炎が、クレーの中心で燃えた瞬間だった。

志水が驚いた声を漏らす。

「アドリアン、こういう試合で強くなるタイプですね。完全に火が入りました」

早瀬も珍しく感心したように言う。

「動きが速い。九条さんを押し返しています」

しかし――

ただ一人、蓮見だけが叫ばない。

表情が固い。

その理由は明白だった。

「……まずいぞ。あいつ、また深くなっていってる」

アドリアンの“火”に対抗するかのように、九条の“気配”が再び薄れ始めていた。

人間らしい起伏が消え、ラリーの中で一切の迷いがなくなるあの感覚。

アドリアンが全力で燃え上がるほど、九条は反比例するように静かになっていく。

まるで――アドリアンの熱を吸収して凍らせる“氷”のように。

コートの空気が、明らかに変わり始めていた。

氷点を踏む

アドリアン陣営のベンチ周りでは、スタッフが落ち着かない声をひそめていた。

「なあ……九条の周りだけ温度が低く見えるんだが」

「おかしいな。ここモンテカルロだよな?海近くて暖かいはずだろ」

スペイン語の早口でブツブツ言いながら、トレーナーが腕を擦る。

「あれもう……氷じゃなくて液体窒素だよ。人間じゃない、温度が」

「冷気が出てる。あいつ」

アドリアンも途中から、九条を見る時間が微妙に増えていた。

倒しにいく相手を観察するというより、“どこに立っているのか分からない存在”を測ろうとするような目だった。

静寂の異常値

志水と早瀬は、ほぼ無感情のテンションでスマートグラスに映る九条のデータを確認していた。

「今、九条さんのフォアハンド、平均で毎分約3200rpmですね。インパクトは約3ミリ秒。その間にボールを60度回転させてる。完全に異常値です」

「打球はコート23.77メートルを0.6秒で飛んでます。その間に30回転。クレーでこの回転数は、ほぼ悪意ですね」

蓮見が口を挟む。

「お前らも大概機械っぽいよな……」

しかし志水も早瀬も、聞こえていないかのように続ける。

氷川が補足に入る。

「フォアのグリップはセミウエスタン。トップスピンの効率が最も良い握りです。

下から上のスイングで回転を最大化し、体重移動と軸足の固定で回転力を増幅させています」

蓮見が呆れたように言う。

「なあ……お前、プロの解説者になれるんじゃね?」

「初期から九条雅臣のマネージャーをしている以上、このくらいは当然です」

氷川は淡々と続けた。

「スイング速度は約142km/h。コントロール精度は現在、許容誤差2センチ以内。クレーの王者の動きを徹底的に頭へ焼きつけた成果でしょう」

蓮見は短く息を吐いた。

「……人間がやることじゃねえな」

アドリアンは最後まで食らい付いた。

火を全開にし、魂を燃やし、吠え、走り、攻めた。

だが九条の“液体窒素のような静寂”は火でも揺れなかった。

スコアボードが点灯する。

6–3、第1セット、九条。

アドリアンは天を仰ぎ、スペイン語で悔しさと敬意が混じった声を漏らす。

九条はただ歩いてベンチへ戻るだけだった。

息も顔も乱れないままに。

その無表情こそ、アドリアン陣営が一番恐れていた“異常さ”だった。

火を迎え撃つ静寂

セット間、アドリアンは大きく肩を回し、コートに戻ると同時に動きの質が一段変わった。

火が続いている。

さっきまでの勢いが、“攻撃そのもの”に変換されていた。

最初のポイント。

アドリアンは、フォアでいきなり逆クロスのウィナーを狙い、ラインぎりぎりに叩き込んだ。

観客が沸く。

アドリアンは吠える。

スペイン人特有の、あの“火を帯びた瞬間”だ。

ラリーが速い。

動きが鋭い。

目が獣のように光っている。

だが。

九条は、一歩も引かない。

むしろ、さらに静かになっていく。

その静けさは――

“この試合のために、最初から温存していた”かのようだった。

真空の支配

九条はトップスピンを多用し始めた。

単に多いのではなく、“アドリアンが最も嫌がる高さと深さ”で、延々と打ち続ける。

ベースライン後方、肩から頭の位置に刺さる鬼の高さ。

アドリアンのラケットが振り遅れ、肘が悲鳴を上げるような軌道。

志水が淡々と呟いた。

「第2セットに入って、回転量がさらに上がりましたね。平均3500rpm台です」

早瀬が短く返す。

「球足が長い。重い。跳ね上がってくる。クレーでこれを受け続けるのは、多分地獄です」

九条は、ただ打つ。

ただ返す。

ただ追い詰める。

感情も表情もなく、“勝つために選ばれた手順を淡々と実行する機械”のように。

アドリアンの火に、氷ではなく“空気のない真空”で対抗しているようなプレーだった。

無音の深度

蓮見は腕を組んだまま、ため息を吐いた。

「正直、今は九条史上最も強い。このまま本当に永遠に戦い続けられるんなら、全仏も取れる」

氷川がためらいなく言い返す。

「永遠に壊れないなら、です」

その言葉に、誰も反論できなかった。

神崎は口を結んだまま、九条の動きと呼吸を観察している。

「深過ぎる。本人が戻る気がない。このままだと、勝つ度に“抜ける時間”が短くなる」

早瀬はタオルを握りながら、ゆっくり首を振った。

「なのに……効率が上がってるんですよね。身体の負担は軽い。でも、精神が……どんどん削れてる気がします」

蓮見が苦笑に近い顔をする。

「アドリアンの火でようやく揺れるかと思ったのにな」

氷川は静かに答える。

「揺れるどころか、むしろ深く入っていきましたね」

コートの中心で戦うアドリアンの火と、暗闇に沈むような九条の無音。

このセットは、さらに危険な方向へ傾いていく。

火頂と静底

アドリアンの火はついに“全開”になった。

吠える。

跳ねる。

コート全体を使って暴れ回る。

スペイン選手が持つ“土の中の炎”が、今、このセンターコートで最大値まで燃えていた。

フォアの逆クロスを強烈に叩き込み、次のポイントではバックのダウン・ザ・ライン。

ドロップで前へ引きずり出し、すぐにロブで頭の上を抜く。

完全に“情熱の攻撃モード”。

観客が叫び、手を叩き、沸き立つ。

だが。

アドリアンの火が高く燃えれば燃えるほど、九条は――

ますます音を消していく。

火無き底

まるで、アドリアンの熱を吸い取るかのように。

表情なし。

声なし。

呼吸の乱れなし。

ただ、相手の最適解を一瞬で計算し、淡々とそこへ打ち込む。

フォアのトップスピンがさらに重くなる。

逆クロスの角度が鋭くなる。

球の高さ、深さ、弾道――全てが最適化されていく。

志水が静かに言う。

「……回転量、今は平均3600超えてます」

早瀬は目を細める。

「動きに無駄がない。あれは……音も、リズムも、感情も、全部切ってる動きですね」

蓮見が頭を抱えた。

「もうこれ……何したら揺れるんだ?九条は」

誰も答えられない。

観客すらも、ざわつきながら静かになっていく。

氷川が淡々と返す。

「それ、一番知りたいのは相手陣営でしょうね」

レオンが、九条から目を離さずにつぶやいた。

「僕達は知ってるじゃん。……九条雅臣が揺れるところ」

蓮見が顔を上げる。

「ああ……」

思い当たる節が、全員の頭に浮かぶ。

九条が崩れた。

揺れた。

動揺した。

執着した。

だが。

氷川は即答する。

「連絡は取れません」

蓮見が自嘲気味に肩をすくめた。

「……向こうから連絡してくれねーかなぁ。鬼電するとか、怒鳴るとかさ」

レオンは苦笑した。

「絶対しないよ。あの二人の関係、そういうのじゃないから」

神崎が苦い顔でつぶやく。

「戦っている最中に“救われる”ことを、本人が拒否してるんですよ」

火を読まぬ者

アドリアンの火はまだ尽きない。

走る。吠える。食らいつく。

だが、九条のプレーは“火と戦っていない”。

“勝つための手順”で淡々と処理している。

アドリアンのドロップを読み、逆クロスを読み、クロスラリーのどこで体勢が崩れるかも読んでいる。

相手の火力、感情、勢い。

それらをすべて“データ”として処理しているような動き。

そして――

アドリアンの渾身のバッククロスが、ネットの白帯にかすって浅くなった。

九条は一歩も無駄なく前へ。

機械のように踏み込んで、左足に全体重をのせ、凶悪なトップスピンを前方へ叩き込む。

ラインに吸い込まれた。

観客が立ち上がる。

アドリアンは顔をしかめ、その場に膝をついた。

主審が叫ぶ。

「ゲーム、九条!5–3!」

蓮見が呟いた。

「……あー、これは……セット取るな」

氷川も眼鏡に指を添えて言う。

「はい。今の九条に必要なのはあと三ポイント」

そして、九条は迷いなくベースラインに歩き、次のサーブモーションに入った。

その背中は、あまりにも“無”だった。

冷たすぎる正解

試合の結果は危なげない。

どの数字を見ても、どのラリーを切り取っても、九条が優勢だ。

本来なら安心して見ていられる展開のはずだった。

だが――誰一人として安心して見てはいない。

なぜなら、そこに“試合”の温度がない。

観客のざわめき、拍手、興奮。

それらは、九条に届いていない。

淡々と、正確に、無慈悲に。

必要な球を必要な場所に落とすだけ。

まるで敗北の余地を一切与えない“テニス専用のマシン”が、プログラムされた動作を実行しているようだった。

球質は神がかっている。

スピン量、コントロール、落下角度。

どれを切り取っても、若手が手本にするような教科書の完成形。

だけど。

見ていて楽しい要素は一つもなかった。

上手い。

強い。

正しい。

――だからこそ、恐ろしい。

蓮見が腕を組んだまま、絞り出すように言う。

「……これ、スポーツとして楽しめないよな」

スポーツは本来、揺れたり、躓いたり、流れが変わったり、“生もの”だから面白い。

けれど九条はそこを全部潰している。

「勝つための手順」を順に消化していくだけの、揺れない動体。

アドリアンがどれだけ燃えても、観客がどれだけ熱を送っても、その温度は一切入らない。

周囲の熱が九条の“無音”に飲まれて、試合が異様な冷たさを帯びていく。

試合内容は完璧なのに、試合ではない。

スポーツとして成立しながら、スポーツの“醍醐味”が死んでいる。

熱の届かない勝利

ゲームカウントは 5–3。

アドリアンはまだ諦めない。

吠え、走り、泥を蹴る。

スライドして、伸ばして、全身全霊で返す。

本来のアドリアンの“火”は、観客を熱狂させる力があった。

だが今は、九条の“空気のない深海”のような静けさの前で、燃えているのに揺れない奇妙な構図になっている。

アドリアンが放った渾身のフォア。

逆クロスへ鋭く入ったウィナー級。

普通の選手なら返せない。

それを――九条は、表情一つ動かさずに拾う。

滑る。

止まる。

踏み込む。

わずかにラケットを合わせて、深く重いトップスピンを返す。

アドリアンの肩が落ちた。

(届かないんじゃない。勝てないんだ……あの“無”には)

それでも彼は最後まで足を止めなかった。

スペインの土育ちの誇りとして。

九条のサーブ。

スイングの音が小さい。

インパクト音だけが鋭い。

強烈なスピンサーブが外に逃げ、アドリアンは追ったが、触れない。

主審の腕が上がる。

「ゲーム、セット、マッチ。九条」

スコアは 6–3、6–3。

文句のつけようがない試合内容だった。

アドリアンの炎がどれだけ燃えても、観客の熱がどれだけ上がっても、九条には一切届かない。

彼だけが深海にいる。

温度差が残酷なまでに露わになる試合だった。

勝者の空洞

センターコートは拍手に包まれた。

スタンディングオベーションが起きてもおかしくない内容だ。

だが九条は、その音の中を、何も聞いていない顔で歩いた。

勝利を喜ばない。

疲労もない。

怒りもない。

達成感もない。

“何も感じていない”。

表情が抜け落ち、ただ手順通りに歩かされるようにベンチへ向かう。

ラケットバッグを肩にかける動作すら、人の動きではないように見えた。

蓮見、氷川、レオン、志水、早瀬、神崎。

全員が見ていた。

勝ったはずの選手なのに、まるで“どこか遠くに置いてきた抜け殻”が立っているような姿を。

氷川が小さく言った。

「……今日も、戻ってきてない」

九条は、ボールボーイに軽く会釈をしただけで、そのまま控室へと“運ばれていく”。

まるで、人形のように。

光と深海の境目

モンテカルロの夕空が赤く染まるころ、選手ラウンジの一角には異様な静けさがあった。

マルコ・アラーノ。

太陽のような笑顔を武器に、これまでに全仏・ウィンブルドン・全米を制してきた若い支配者。

今日の練習後も、笑って、冗談を飛ばし、子供にサインを書きながら去っていった。

だが――。

チームスタッフは誰も気付かないほどの、一瞬だけの鋭い目つき。

あれは、“獲物を捉えた捕食者”の目だった。

そして九条。

決勝を翌日に控えているのに、いつもと変わらず業務のように夕食を摂り、シャワーを浴び、まるでタスクを消化するかのように、ベッドへ横になった。

何も感じていない表情で、ただ眠る。

支配者たちの前夜

九条を眠らせた後、ホテルのスイートの一室にチーム九条が集まっていた。

志水と早瀬はデータを開き、神崎は腕を組み、蓮見と氷川は深刻な顔で沈黙している。

会話の方向はただひとつ。

「明日どう勝つか」ではなく、 「どうやって九条を壊さずにシーズンを終わらせるか」

蓮見が口火を切った。

「支配者vs支配者だな。明日は、世代交代を賭けた試合みたいなもんだ」

氷川が資料を指で捲りながら言う。

「マルコは今シーズン、最も危険です。身体能力、創造性、メンタル……どれもトップ。ルカ・エンリオと同格か、それ以上」

レオンが眉を寄せる。

「今日みたいに九条さんが深く入ったまま戦ったら、壊れる可能性もあるよ。明日勝ったとしても、戻す時間が取れるのは試合後だけ」

神崎が低く言う。

「勝っても負けても、明日で一度区切れる。そこから次の大会までの間に、深く入り過ぎないための対策を講じるべきだ」

「モンテカルロの次はマドリードだ」

蓮見が呟く。

「間は、九条はシードだから、2回戦からだ。決勝が終わったらすぐマドリードに移動するとして……さすがに戻るだろ」

氷川は淡々と、しかし僅かに声を落として答えた。

「その前に、明日の決勝で故障しないことを心配してください」

重い沈黙が落ちた。

全員が思っている。

――マルコ・アラーノという“太陽”が、明日、九条雅臣という“深海”を真正面から照らす。

熱と静。

光と無。

生命と無機質。

そこにあるのは、スポーツとしての名勝負か、あるいは――破壊の瞬間か。

明日、決勝が始まる。

コメント