プロの朝は、何事もなかった顔で始まる

翌朝、九条は何事もなかったように目を覚ました。

枕元に残っていた重さや、昨夜の空白は一切見せない。

いつもの呼吸で上体を起こし、そのままバスルームへ向かう。

シャワーの音が短く響き、数分もしないうちに止まる。

九条はタオルで髪を拭きながら出てきた。

動作は普段通り。あの“空っぽの顔”はどこにもない。

テーブルに置かれていたiPhoneが震える。

氷川からの連絡だった。

【レオンが朝食を持っていきます。二十分後。今日のスケジュールも合わせて送ります。】

メッセージは必要最低限。

しかし、すでにチームには九条の状態が共有されていた。

九条のApple Watchから送られたヘルスケアのデータが、スタッフの端末に一斉に届いている。

睡眠の長さ、各ステージの割合。

心拍数の推移。

血中酸素の値。

深部温度。

夜間の回復指数。

そして、今朝のアクティブリングのわずかな動きまで。

スタッフ全員が、そのデータを“確認し、判断し、今日を組み立てる”流れに入っている。

九条はタオルを肩にかけたまま、短く画面を確認し、返信はしなかった。

必要がなければ言葉を使わない。それもいつも通りだった。

部屋の空気は静かで、昨夜の気配だけが跡形もなく消えている。

プロの朝は、こうして何事もなく始まる。

二台目のiPhoneと、管理される王

レオンはキッチンで手際よく卵を焼きながら、カウンターで開かれているMacBookへちらりと目を向けた。

画面上では、氷川が九条のヘルスケアのデータをチーム共有アルバムへ次々と放り込んでいる最中だった。

「……最大五人まで、って本当に非合理ですよね」

氷川は珍しく不満を口にした。

トラックパッドを操作する指だけが淡々と動く。

「今のシステム上仕方がありませんが、本人が自分のことを全く語らない分、全員に情報が行き渡らないのは面倒です」

レオンはフライパンを揺らしながら笑った。

「普通はそんなに大人数でヘルスケアの情報共有しないんだって。うちが特殊なだけ」

スクランブルエッグを皿に滑らせ、パンをトースターへ放り込む。

「でもさ、機械がここまで発達してくれたのは、うちにとってはありがたいでしょ。睡眠も、血中酸素も、心拍も、ぜんぶ勝手に測ってくれる。これ全部アナログで“九条雅臣”を管理しろって言われたら、俺たち死ぬよ」

「……想像するとゾッとしますね」

氷川が小さく息をついたところで、レオンが思い出したように付け加える。

「ていうか蓮見さん、そもそもデータ見てないけどね」

蓮見は共有メンバーに入っている。

だが当人は昨日も「俺そういうの苦手だから」で済ませていた。

九条本人を見れば分かる。

どれぐらい寝たか。どれぐらい疲れているか。何を食べて、どれだけ消耗しているか。

そういうタイプだった。

氷川はきっぱりと言った。

「非合理的なので、メンバーを変えましょう」

レオンが振り返る。

「え、今?さすがに怒られない?」

「見ていない人間に情報共有するのはリソースの無駄です」

淡々とした口調のまま、氷川は設定画面を開いた。

共有メンバー一覧から蓮見の名前を外し、新しくレオンを追加する。

その動きは、まるで不要ファイルを整理するのと同じ速度だった。

こうして、九条のヘルスケア共有メンバーは、その場で静かに書き換えられた。

「てかそれ、九条さんのアカウントでしかできないんじゃないの?」

レオンが皿を並べながら言うと、氷川は一度だけまばたきをして答えた。

「九条さんのアカウントですよ、これ」

「え」

レオンは手を止めた。

氷川の手元にあるiPhoneは、ロック画面もホーム画面も九条のものだった。

壁紙も、、見慣れた九条仕様だ。アプリは重くならないように最低限しか入っていないが、九条のアカウントでログインされた“2台目のiPhone”だ。

「ちょっと待って。氷川さん、それ全部……管理できるってこと?」

「できます。もともとメディカルとスケジュール管理の都合でログインしたものを渡されています。」

さらりと言いながら、氷川は通知センターを整理していく。

普段と変わらない無機質な動きだ。

レオンは思わず聞いた。

「クレカも使えるんでしょ?」

「はい。やろうと思えば資産を横領できます。九条さんはクレジットの明細なんて見ません。」

言い切り方があまりにも淡々としている。

氷川はすぐに続けた。

「やりませんが」

レオンはフライ返しを持ったまま固まった。

「こわ」

氷川は一切気にしていない様子で、設定画面へ戻り、九条のヘルスケア共有メンバーを“効率的な編成”へ更新していた。

朝の光だけが静かに差し込む。

「自分でこういう設定をいじることを面倒がるのと、前に一度勝手にヘルスケアの共有を解除されて、深夜に一人で練習していたという事情があり、アカウントの持ち主を二手に分けることになりました」

氷川は、事務処理を説明する時と同じ声で言った。

レオンが眉を上げる。

「それ、本人のプライバシー無視にならないの?」

「世間一般では無視になりますが、私は九条のプライベートには全く興味がありません。位置情報など把握はしていますが、好奇心が一切刺激されません。彼のメール対応も元々私がしていますし。」

「いや、それはそれでどうなの」

レオンは苦笑しながら、調理し終えた料理を持ち運び用の保温容器へ丁寧に詰めていく。

彩りや栄養バランスよりも、量と消化効率を優先したセットだ。

今日の九条が食べられる量を想定しながら、レオンはテキパキと手を動かした。

氷川は続ける。

「九条さんのプライバシーを覗くことに価値はありません。私にとって重要なのは、数値と行動パターンとコンディションだけです」

「なんだその“信頼してるのかしてないのか分からない”感じ」

「信頼していますよ。だからこそ管理が必要です」

迷いのない声だった。

九条を管理対象として扱っている、というより、“放置されているほうがリスクになる選手”として捉えている声音だ。

レオンは容器のふたを閉じながら、小さくため息をつく。

「ほんと、九条さんの周りは普通じゃない人ばっかりだよ」

「そうでしょうか。私は普通です」

「いや、あなたは普通じゃない」

二人の間に、静かで乾いた朝の空気が流れた。

九条はまだ自分の部屋で準備をしている。

自分のアカウントが、さっき勝手に“より効率的な業務仕様”へと作り変えられたことなど知らないまま。

勝つほど休みを奪う

この日は調整日だった。

しかし、翌日からは一切の猶予がなくなる。

勝てばそのまま翌日も試合。

負ければそこで終わり、次の大会までの時間が少しだけ空く。

ただし、勝ち続ける限り休みは無い。

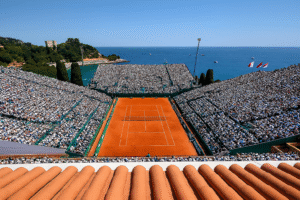

クレーシーズンは特に厳しい。

コートは重く、ラリーは長い。

勝つほどに疲労が積み重なり、勝つほどに移動時間が削られ、勝つほどに次の大会までの準備期間は少なくなる。

もし決勝まで進めば、四日間連続で試合を戦うことになる。

九条の立つ場所は、常にギリギリの上に成り立っていた。

蓮見が、深刻そうには聞こえない声で言った。

「おーい九条。別にモンテカルロで勝たなくてもいいんだぞ。お前はサンシャインダブルを取ったんだ。次に全力で戦うのは全仏だ。ここで優勝しなくても」

着替えを終えてコートに出てきた九条は短く答えた。

「勝つ」

その言い方は当たり前のことを述べただけのように平坦だった。

昨日、集中状態に入り込み過ぎて反応が鈍り、半分“抜けた”状態でスタッフに委ねられていた男と同一人物とは思えないほど、表情はいつも通りで、姿勢も乱れていない。

疲労の気配を無理に消しているのではなく、そもそもそれを自覚していないような顔だった。

蓮見は軽く笑う。

「そう言うと思ったよ」

言葉は軽くても、内心の緊張は消えていない。

勝つほど削られるこのシーズンで、この男は迷いなく“勝つ”と言い切った。

チームの誰もが、その危うさと頼もしさを同時に知っていた。

「昨日の今日だ。勝ち進む気でいるんなら、練習であんま無茶すんなよ」

蓮見が呑気な声でそう言う。

しかし九条は一切反応しない。

ラケットバッグを開き、ラケットを黙って取り出す。

「おーい、聞いてんのかー。コーチの言うことを無視すんなー」

やる気のない高校教師のようなトーン。

だが九条は完全にスルーだった。

一方で、すぐ横でiPad片手に細かい指示を飛ばす志水や早瀬の声には、九条は普通に反応する。

頷いたり視線を向けたり、最低限のレスポンスはある。

つまり、蓮見だけが“無視されている”。

「ったく…」

引き当てたリベラ

蓮見はため息をつきながら、反抗期の息子を見るような眼差しで九条を眺めつつ、隣の氷川に尋ねた。

「で、次の相手は?」

「リベラです。マヌエル・リベラ」

蓮見は天を仰いだ。

「…ことごとくカード運悪いな、今回」

チリの選手マヌエル・リベラ。

小柄だが粘り強く、クレーとの相性が抜群。

二回戦に続いて、また粘り型の選手だ。

氷川はiPadを見たまま、乾いた声で言った。

「クレーの神に試されていますね」

「神様はうちの子に対して厳しいねぇ」

蓮見は苦笑するしかない。

「ただ、九条と当たりたくないのは向こうも同じです。昨日、粘り勝ちでしたから」

「ああ、確かに。あれ見たら引くわ」

蓮見は腕を組みながら、黙々と準備を進める九条を見つめた。

その横顔は、疲労の影すら見せず、ただ静かにラケットの重さを確かめていた。

リベラ陣営が解析する“九条雅臣”

マヌエル・リベラ陣営は、前日の試合後に控え室で短いミーティングを開いていた。

トレーナーのセサルがタブレットを置きながら言う。

「次は九条だ。正直、一番当たりたくなかった相手だな」

リベラはタオルを首にかけたまま、苦笑だけしていた。

コーチのカルロスが言う。

「能力は文句なしにトップ。でも脅威なのはそこじゃない。あいつは“精神の振れ幅が少なすぎる”。昨日の試合後の映像、見ただろ?」

セサルが頷く。

「ボロボロで控室に戻ってきたのに、翌朝には普通に練習してる。あれは異常だ」

アナリストのミゲルが淡々と補足した。

「リカバリー速度もそうですが、“自分の疲労を認識していない”ように見える。人間が条件付きで出せる集中状態を、あの男だけはほぼ毎試合、任意に出せるんですよ」

カルロスは肩をすくめる。

「つまり、バテてくれない。ラリーが長くても、メンタルが削れない。マヌ、相性は最悪だ」

リベラはラケットに足を乗せながら静かに言った。

「でも、やることは変わらない。長いポイントに持ち込む。彼が嫌がる展開は、それだけだ」

ミゲルが眉をひそめる。

「問題は……九条がそれを嫌がっているように見えないことだよ」

セサルは画面を指しながら呟いた。

「この人、苦しい時間がむしろ好きなんじゃないか?」

控え室に小さな笑いが漏れたが、すぐに皆の表情は真顔に戻った。

カルロスが総括する。

「今の九条は、たぶん“普通のトップ選手”のコンディションじゃない。昨日の状態から戻してくるのは……普通は無理だ」

リベラは立ち上がり、淡々と言った。

「分かってる。でも、勝つつもりで行くよ」

その声に怯えは一切なかった。

だが、陣営の誰もが知っていた。

九条は、“削っても削っても倒れないタイプ”だ。

「明日はタフな一日になるぞ」

カルロスの言葉に、誰も否定しなかった。

オンとオフが正反対の男

昼前のプレーヤーズラウンジ。

次の調整に向かう途中、九条とスタッフはふと視界の端に見慣れた選手を見つけた。

マヌエル・リベラ。

その周囲には数名のチームメンバーがいて、全員が笑っていた。

大声ではなく、自然な空気のまま談笑している。

リベラが何か短いスペイン語の冗談を言うと、スタッフが腹を抱えて笑い、本人も楽しそうに肩を揺らした。

コート上ではあれほど無機質で粘り強い男が、

オフコートでは表情豊かで、明るくて、親しみやすい。

家族に送るメッセージ動画を撮っているらしく、

「ほら、ちゃんと笑えよ、ママが見てるぞ」

とチームメイトに冷やかされ、

「言うなって、恥ずかしいだろ」

と照れながら返していた。

その姿に、蓮見が目を細める。

「社交性モンスターだな、あいつ」

氷川も横で小さく笑った。

「チリの記者にもファンにも人気ありますからね。あれでプレー中は一切笑わないんですから、ギャップが凄いです」

九条は無言でリベラを一瞥しただけだったが、その目はわずかに“対戦相手を見る目”に変わっていた。

リベラは偶然こちらを見つけると、にかっと笑って手をひらひらと振ってくる。

あまりにも自然体。

あまりにもフレンドリー。

蓮見が手を上げて返す。

「いいやつだよな、ほんと。ああいう選手は好かれる」

氷川が淡々と付け加えた。

「ただ、クレーの試合では別人になります。あれだけ明るい人が、コートに入ると無表情になりますからね。スイッチが極端なんです」

九条はその言葉に、少しだけ顎を動かした。

リベラは再び仲間の輪へ戻り、冗談を続けて笑い声が弾む。

その光景は、九条とは正反対だった。

だが――

“正反対であること”が、逆に不気味だった。

蓮見がぽつりと呟く。

「こういうタイプがいちばん厄介なんだよな。オンになった時の差が激しいやつ」

九条は何も言わなかった。

静かな目だけが、淡々とリベラの背中を追っていた。

全仏が終わるまでは

「お前は彼女に連絡取らねーの?」

練習前のベンチで、蓮見が水を飲みながら何気なく尋ねた。

本当に雑談の延長、というくらいの軽い声だった。

九条は、靴紐を締めたまま短く答えた。

「しない」

それだけ。

何の説明も付けない、硬い一言。

氷川はその横顔を見た。

理由は知っている。

でも口を挟まない。

そういう線引きを、九条は自分の中に持っている。

沈黙の数秒後、九条がぽつりと言葉を足した。

「全仏が終わるまでは、連絡は取らないと伝えた」

蓮見が眉を上げる。

「お前も大概極端だな」

九条は返事をしない。

ただラケットのグリップを握り直す。

その手つきには迷いがなく、切り替わりの速さだけが際立っていた。

スイッチが入った時と入らない時の差が激しい。

それは九条の弱点でもあり、強さでもある。

氷川は、そんな九条を横目に淡々とiPadをスクロールする。

(世間は知らないだろうな)

九条に“オンとオフ”が明確に存在することも、その切り替えを外から見分けられる人間が、このチームの中にしかいないことも。

蓮見は肩をすくめ、呑気に言った。

「まあいいさ。スイッチ入ってる時のお前は止まんねぇしな。その代わり、終わったらちゃんと連絡しろよ」

九条はわずかに頷いた。

それが“約束する”という意味なのかどうか、蓮見には分からない。

だが氷川だけは、きちんと理解していた。

この男は、本当に全仏が終わるまで連絡をしない。

そう決めたら一切揺れない。

それが九条雅臣という選手だった。

連戦の扉が開く

翌日。

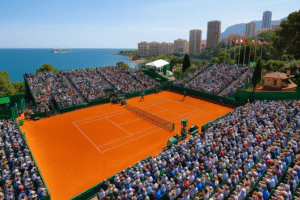

モンテカルロ・カントリークラブ。

3回戦開始前の会場は、午前の陽射しと砂埃が混ざった独特のざわめきに包まれていた。

客席のざわつき、クレーを均すローラーの低い唸り、ボールキッズが走る靴音、どこかで響く短い歓声。

すべてが“試合前の空気”を作っている。

通路を歩く九条の足音だけが、不必要なほど静かだった。

コートへ向かう道の先、すでにウォームアップを終えたマヌエル・リベラがスタッフと談笑していた。

肩を回しながら笑い、誰かの冗談に腹を抱えている。

オフコートの“陽”の顔。

明るく、親しみやすく、周囲の空気を和ませるタイプ。

だが九条が視界に入ると、リベラの笑顔は一拍だけ止まり、すぐにまた自然体へ戻った。

蓮見が小声で言う。

「……向こう、だいぶリラックスしてるな。あれが怖いわ」

氷川は淡々とタブレットを閉じた。

「スイッチが入ると別人ですから。試合中はほとんど表情が変わりません」

九条は二人の会話に反応せず、コートの赤土を一度だけ見下ろした。

風の匂い、湿度、太陽の角度。

すべてを一瞬で読み取り、脳の奥で試合のシミュレーションが始まっている。

選手たちの名前がアナウンスされる。

観客席から地鳴りのような拍手が広がった。

リベラはスタッフと拳を合わせ、明るくコートへ歩き出す。

九条も続く。

顔は無表情。

揺れない。

初戦の疲労の気配などどこにもない。

蓮見がぼそりとつぶやく。

「始まるな」

氷川は頷いた。

「ええ。ここから連戦です。勝てば、また明日もコートです」

九条の背中は、相変わらず静かだった。

試合前のざわめきの中で、ただひとり、無風のまま立っているように見えた。

コイントスで決まる構図

ネット前に呼ばれ、九条とリベラが向かい合った。

リベラは相変わらず穏やかな笑顔を浮かべている。

だが、目だけは違った。光が落ち、無駄な色が抜けている。

スイッチが入った証拠だ。

主審がコインを弾く。

クレーの上に、銀色の軌跡がひとつ回転して落ちる。

「ヘッズか、テイルか?」

リベラは軽く息を整えて答えた。

「ヘッズ」

コインは表を向いて止まった。

「レシーブで始めます」

迷いなし。

粘り型の選手らしい選択だ。

九条は短く頷くだけ。

何も言わないのに、この時点で“構図”が決まっているようだった。

ベースラインに立つと、会場のざわめきが少し遠のいた。

打球音だけが、乾いたクレーの上に響く。

最初のラリー。

リベラの打つボールは、驚くほど軽い。

だが、一球一球の軌道が無駄なく深い。

舞うようなステップで、低くて速い打点を処理する。

九条は淡々と受ける。

体が勝手に動いているような、静かな精度。

蓮見がスタンドの隅でつぶやく。

「……リベラ、本気のテンポだ」

氷川はiPadの画面から目を離さない。

「九条さんも、初戦の疲労はほぼ消えてます。打球の伸びが戻ってる」

二人の打つ音は、互いの呼吸を読むように徐々に強度を上げていく。

リベラの身体からは、無駄な力がごっそり削ぎ落ちていた。

コート外の朗らかさは一切なく、ただ粘り、ただ拾い、ただ走るためだけのフォーム。

九条は対照的に、微動だにしない構えから深く重いボールを放つ。

どちらも笑わず、喋らず、ただ準備だけが正確に積み上がっていく。

主審が合図を出した。

「ウォームアップ終了。第1セット、九条のサーブから始めます」

拷問ラリー

第一ポイント。

九条のサーブはセンターへ伸び、クレーをかすかに裂く音を立てた。

リベラは読み切っていたかのように素早く反応。

低い体勢のまま、打点を早く取り、鋭いクロスを返す。

九条は一歩も遅れずフォアに回り込み、深いトップスピンをリターン。

クレーに大きな跳ねを生みながら、コートの端へ押し込む。

しかしリベラは追いつく。

信じられない角度で食らいつき、ネット上ぎりぎりを通して返してきた。

蓮見が思わず身を乗り出す。

「拾うなぁ……あの体勢から返すかよ」

ポイントはまだ続く。

九条の強打を、リベラが淡々と吸収し、返し、長いラリーへ引きずり込む。

会場の空気が少しずつ変わる。

ラリーが長くなるほど、観客は“何か始まる”と察する。

九条の足音がクレーに刻まれ、

リベラのスライドが砂埃を上げる。

十球目、十五球目、二十球目――。

最初のポイントから、すでに重い。

氷川がわずかにつぶやいた。

「……今日も長い戦いになりますね」

九条は表情一つ変えず、二十六球目でようやくウィナーを決めた。

会場がわっと沸く。

だが当の本人は、無言でボールをボールボーイから受け取っていた。

まだ第一ポイントだった。

削り合いだけが積み上がるセット

第1ポイントから二十六球のラリー。

それが、この試合がどうなるかを観客に示していた。

九条は自分のサービスゲームをキープしながらも、明らかに“楽ではない”球数を強制される。

リベラは守るだけではない。

返し、拾い、走り、積み上げる。

その“積み上げ”が地味に効く。

第3ゲーム。

リベラはサーブゲームを難なくキープ。

サーブに威力はないが、入る確率とコースの読みづらさだけはトップレベルだ。

蓮見が腕を組んでつぶやく。

「……地味にいやらしいな。テンポが止まらない」

氷川は分析画面をスクロールしながら返す。

「九条さんの決め球が、いつもより三球多く必要になっています。ラリー1本あたりの消耗が重い」

その通りだった。

九条が放つハードなフォアも、深く跳ねるトップスピンも、リベラは足の速さと低い打点で全て吸収し、“無かったかのように”戻してくる。

2−2。

4−3。

4−4。

互いにブレークポイントらしいブレークポイントがないまま、セットは進んだ。

だが、球数だけが異常に増えている。

スタンドの観客も、「あ、今日は長くなるぞ」と無意識に悟っている雰囲気だった。

テンポを奪う者

第9ゲーム。

リベラは、ここでようやく“仕掛ける気配”を見せた。

まずは、リターン位置を大きく下げた。

普段より1メートル深い。

九条のサーブの跳ねを受け止め、ラリーに確実に持ち込むための布陣。

蓮見が眉を上げる。

「……あいつ、ようやく動いたぞ」

氷川が頷く。

「九条のテンポを奪いにきましたね。“待つ”時間を作ってペースを落とすつもりです」

サーブを打つ九条は一切動じない。

だが、リベラの変化は確実に効果を生んだ。

九条のサーブがリターンされる位置が変わった。

跳ねる高い打点を、リベラはほぼ全てライジングで処理し、九条の体勢を整えさせない。

一球ごとに、九条の構えが微妙に動かされる。

テンポが半拍ずつずれる。

ラリーが長くなる。

九条が攻める。

リベラが返す。

また返す。

さらに返す。

蓮見が息を飲んだ。

「……まじかよ。普通、あれ返せねぇぞ」

リベラは淡々と、まるで“それが普通”のように続けていた。

九条の表情は変わらないが、微妙な違和感――

“相手のペースに触れている”空気だけが漂い始める。

氷川が分析画面を見ながら低く言った。

「九条のラリー時間、平均より二割増えてます。削り合いの形に引き込まれてます」

蓮見が舌打ちした。

「可愛い顔して、いやらしいやり方しやがる……」

その瞬間、九条が角度の薄いクロスを放とうとしたところへ、リベラがスライドで潜り込んだ。

ぎりぎりで拾い、逆クロスへ落とす。

九条の足が止まった。

観客席がざわつく。

(テンポ、奪われてる……)

セットは依然として均衡だが、“空気は完全にリベラ寄り”になり始めていた。

均衡の誤差

5−5。

どちらもブレークできないまま、わずかなズレを奪い合うセットになっていた。

だが流れは、じわじわとリベラのものだった。

九条のショットは深く強い。

それでもリベラは、泥の底で足を取られた獣のようにしがみつき、滑り、粘り、拾い続ける。

観客は息を潜めていた。

ラリーの数が明らかに異常だったからだ。

蓮見が腕を組んで呟く。

「このままだと、先に折れるのは九条だな……内容は悪くないのに」

氷川は画面から目を離さない。

「リベラの狙い通りです。テンポを全部奪われています」

リベラは徹底して“九条が嫌がるはずのテンポ”を押し付けていた。

速くも遅くもない、一定で、息の抜けない、中距離のラリー。

武器が無いようでいて、実は九条の強打の間合いから半歩ずつ外している。

九条の攻撃が全部“やり直し”になるテンポだった。

(体力を削る。焦らせる。ズレを積み重ねる)

リベラの頭の中は淡々としている。

ただ計算だけを積み重ねていた。

6−5、リベラのサーブ。

ここをキープすれば第1セットを奪う。

スタンドがざわめいた。

リベラ陣営もバタつかないまま構えている。

そして――

ここで“異変”が起きた。

スイッチが入る瞬間

6−5。0-15。

九条が深いリターンを返し、リベラがスライドで拾い、いつもの粘りのラリーに入る――

はずだった。

二球目。

九条が珍しく強打を打たない。

体の動きが、一拍遅い。

リベラはすぐ気づく。

(疲れた? いや……違う)

三球目。

九条のフォームから、余分な揺れが削ぎ落とされていく。

動きは小さく、力感は消え、それでも打球の軌道だけが研ぎ澄まされていった。

四球目。

九条の目が、急に“試合の奥”を見始めた。

蓮見が息を飲んだ。

「……やべぇ、入った」

氷川が淡々と同意する。

「九条の集中が深まりました。テンポのズレが、全部吸収されています」

五球目。

九条の球が、急に重くなる。

フォームは変わっていない。

それでもボールの質だけが一段階上がる。

リベラは追う。

追う。

追う。

(しまった。このタイミングで……)

六球目。

九条が打ったフォアのクロスは、コートの赤土を“押し潰しながら”飛んでいった。

リベラは伸ばしたラケットの先でわずかに触れたが、ボールは届かなかった。

0−30。

会場がざわつく。

リベラは息を一つ吸う。

(さっきまで掴めていたテンポが……消えた)

九条は無表情だった。

だが、その静けさこそ“スイッチ”の証。

最終形

続くポイントも九条が取る。0−40。

リベラは落ち着いて見えたが、内側では計算が狂い始めていた。

(テンポを外しているのに、合わせてくる……速度は変わっていないのに、球質が上がってる……)

九条は動かない。

呼吸すら一定。

疲労の影も表に出ていない。

蓮見がぼそりと呟く。

「リベラ、嫌なとこ掴まれたな……九条は一回ハマると抜けねぇぞ」

氷川は、落ち着いた声で結論を言った。

「このゲーム、ブレークします。九条の球質が“最終形”に入りました」

その予感は、直後に現実となった。

リベラのセカンドサーブを、九条は静かに叩き込み、ライン際に深く沈めた。

返らない。

ゲーム、九条。

セットは6−6。

ひっくり返った空気の中、タイブレークに入る。

リベラの表情は平静のままだが、彼だけが気づいている。

(ここからが、本当の地獄だ……)

湿った静寂のタイブレーク

タイブレークに入る。

6−6。

センターコートに、湿った静寂が落ちた。

九条とリベラ。

どちらも試合が長くなるほど強くなる。

そして、クレーは粘りの強さがそのまま選手の苦しみに跳ね返る。

“二人とも強い”のではない。

“二人とも削られる”展開になるというだけだ。

主審のコールが響き、タイブレークが始まった。

最初のポイントで、リベラは低く鋭いスライスを沈めてきた。

赤土すれすれを這う軌道。

九条は迷わない。

打点をわずかに前へずらし、ライジングで捉える。

逆クロス。

深く、重く、逃げ場のない場所へ。

乾いた音がセンターコートを切り裂き、観客席が遅れてざわめいた。

リベラは目を細める。

(……完全に入ってる)

次のポイント。

今度はリベラが角度を削り切ったショートクロスを選ぶ。

通常なら届かない。

だが九条は追った。

赤土を削りながら滑り込み、差し込む。

だが、返球はネットの向こうへ届かない。

蓮見が、思わず低く吐き捨てた。

「……エグいわ。二人とも」

ゲームが進むにつれ、時間の感覚が歪み始めた。

一本一本のラリーが異様に長い。

タイブレーク特有の張り詰めた速さが、どこにもない。

あるのは、ただ削り合う時間だけ。

観客席は、いつの間にか息を潜めていた。

氷川がデータから目を離さず、淡々と告げる。

「平均ラリー……もう、ゲーム一つ分です」

拮抗したまま迎えたポイントで、九条が初めて“変化”を入れた。

リターンを、あえて緩める。

深さは保ったまま、テンポだけを落とす。

リベラの反応が、ほんの一瞬遅れた。

その迷いで、球足が半歩だけ短くなる。

九条は踏み込み、逆クロスへ。

ライン際に突き刺さる。

蓮見が、ようやく息を吐いた。

「……あの落とし方、反則だろ」

そこからは、わずかな差だった。

リベラは拾い続ける。

しがみつき、滑り、返す。

だが、九条の球質が一段だけ深くなる。

じわじわと、押し込まれていく。

氷川が短く言った。

「……集中、最終段階です」

長いラリーの末、リベラのバックがネットに触れ、わずかに浅くなる。

九条は迷わない。

踏み込み、逆クロス。

会場が揺れた。

リベラはタオルに触れず、すぐに構え直す。

(まだだ。ここからだ)

最後のポイント。

ラリーが深い。

深い。

深い。

互いの球が、コート後方だけを正確に突き続ける。

静寂が、粘つくように続いていく。

二十七球目。

わずかな体勢の崩れ。

疲労ではない。

九条の球質に、押された結果だ。

二十八球目。

九条のバック、ダウン・ザ・ライン。

白線の内側すれすれをえぐるように抜けた。

主審の声が、静寂を割る。

「ポイント、九条。7–5。第1セット、九条」

一拍遅れて、歓声が爆ぜた。

遅れてきた熱狂が、スタジアムを満たす。

リベラは小さく息を吐き、何も言わずに構え直す。

九条は、表情を変えない。

ラケットを握り直すだけだ。

そこに、勝ったという実感も、安堵もない。

——次のセットが始まる。

その事実だけを受け取り、彼は黙ってベースラインへ戻っていった。

ここからが地獄

蓮見は、ため息とも笑いともつかない音を喉の奥で転がした。

「……化け物だな、あいつら」

氷川は視線をコートから外さないまま、淡々と続ける。

「これで第1セットです。ただし消耗は同等。いえ、走行距離だけ見れば九条さんの方が多い。まだ、何も終わっていません」

レオンが腕を組み、眉をひそめた。

「このまま四時間コースじゃないの……?」

スタッフ席に、安堵はなかった。

あるのは、ここから始まる“本番”を理解した空気だけだ。

粘り型×粘り型。

クレーでの潰し合いは、華やかさとは無縁の拷問になる。

蓮見がぼそりと呟く。

「……まだ第一セット、ってのが一番きついな」

その間、九条はタオルを顔に当て、ゆっくりと呼吸を整えていた。

表情は変わらない。

だが、集中の密度が一段深まったのを、チーム全員が感じ取っていた。

さっきの一本。

あれは、偶然じゃない。

ホークアイの誤差限界を理解した上で、安全圏ギリギリに“乗せた”ボールだった。

ラインの外を狙っていない。

内側の余裕も取らない。

白線に「触れたか、触れていないか」

その一点だけを狙った、機械判定前提のショット。

氷川が小さく言う。

「……あのショットのコースと角度、完全に機械を信用してますね」

蓮見は頷いた。

「若い頃、散々やられてきたからな」

人間の目は、揺れる。

感情にも、先入観にも、観客の空気にも左右される。

特に九条は、キャリア初期に曖昧なアウトを取られた経験を一度や二度では済ませていない。

そのたびに、抗議は通らなかった。

——だが、機械は違う。

機械は、肌の色を見ない。

名前も、国籍も、過去の評判も関係ない。

あるのは、座標と軌道と接触点だけだ。

クレーでは本来、ボールの跡を人間が目視で判断する。

赤土に残る痕跡を巡って、何度も揉めてきた歴史がある。

だが今年、モンテカルロは早い段階で全コートにホークアイを導入した。

クレーの中でも、最も早く“完全機械判定”へ舵を切った会場。

その点において、この赤土は、九条にとって戦いやすい。

「俺にとって信用できるのは、人間じゃない」

そう言ってきた男にとって、ここは理不尽の少ない戦場だった。

機械がアウトだと判定したのなら、そこに文句はなかった。次はインになる場所を狙うだけ。

九条はタオルを外し、立ち上がる。

視線はもう、次のセットに向いている。

第1セットは終わった。

だが、この試合は、機械と呼吸が噛み合う場所だ。

コメント