春の回廊を抜けて

16:00前、「花桜テラス」へ向かう回廊には、春の光がやわらかく差し込んでいた。

川沿いの風が障子の隙間を抜け、桜の香りが微かに漂う。

澪は淡い色のワンピースに着替えていた。

少年の面影はもうどこにもない。

頬に陽が落ち、肩先の髪が光を受けて揺れる。

「行こうか」

九条の声は低く、穏やかだった。

二人が並んで回廊を歩き出したその時、角を曲がった先から数人の影が現れた。

「……あ」

先頭にいたのは蓮見だった。

その後ろに、氷川、レオン、志水、カザラン、宙。

偶然にも、チームの面々と鉢合わせた。

一瞬、空気が止まる。

「……お疲れ様です」

氷川が軽く会釈する。澪も慌てて頭を下げた。

「……その服装、女の子らしいね」

カザランが目を細めて微笑む。

言葉にはしないが、“ようやく本来の姿に戻った”というニュアンスが滲む。

宙が横から小声で漏らした。

「同一人物って、やっぱすげぇ……」

「宙、声がでかい」志水が即座に肘で小突いた。

「テラスの方か?」と蓮見。

九条は短く頷いた。

「……ああ。花見だ」

その言い方には、境界線があった。

職務と私生活の間を、誰も踏み越えさせない静かな圧。

氷川が察して軽く頭を下げる。

「ぜひ、ごゆっくり過ごしてください」

「ああ。また」

九条が短く応じると、チームの面々は自然と道を譲った。

すれ違いざま、レオンが小さく囁いた。

「……似合ってるね」

その一言に、澪の耳がほんのり赤く染まる。

九条は無言のまま歩き出し、桜の花びらが風に乗って二人の間をすり抜けた。

回廊の先、木漏れ日の中に淡いピンク色のテラスが見えてくる。

九条が一言。

「行こう。もう誰もいない」

澪は小さく頷いた。

その横顔に、ようやく穏やかな光が戻っていた。

花の静寂に、ふたり

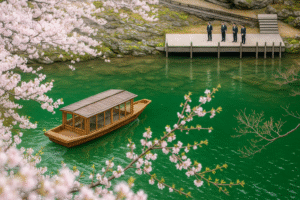

「花桜テラス」は、山の端メゾネットの最上段にあった。

川沿いの露地を抜けると、しだれ桜の枝がふたりを包み込むように揺れている。

昼の光が花びらを透かし、川面に散る影が水に溶けて流れていく。

木の階段を上がると、16畳のウッドデッキと4畳の畳敷きの空間が広がっていた。

目の前には山の緑、横には川のせせらぎ。

「……すごいね」

澪が小さく息をのむ。

九条はテラスの中央にあるソファを見渡し、「静かだ」とだけ言った。

スタッフがやってきて、苺を使った微発泡の日本酒カクテルを差し出す。

淡いピンク色の泡が春の光を映している。

「こちら、ウェルカムカクテルでございます。和菓子は『亀屋良長』の烏羽玉三種。桜・抹茶・白胡麻でございます」

盆の上の菓子は、まるで小さな惑星のように光を帯びていた。

澪がひとつを手に取る。

「……美味しい。甘すぎないね」

九条もグラスを口に運ぶ。

微かな日本酒の香りが舌に残る。

「苺の香りだが、後味は透明だ」

「感想が理系」

澪が笑う。

九条は視線を川へ向けたまま、静かに答えた。

「貸切で正解だな。静かだ」

その言葉に、澪は一瞬だけ動きを止めた。

しだれ桜の花びらがふたりの間に落ち、畳の上でゆっくりと回転する。

「……やっぱり、ずるいな」

澪の声はかすかに笑っていた。

遠くで川風がふわりと吹き、光と花と静けさが、時間ごとやわらかく溶けていく。

18:00。

「花桜テラス」の灯が、夜の川面に映っていた。

昼の花びらが白く輝き、風が吹くたびに影が畳を横切る。

ふたりの前に置かれた膳は、まるで桜そのものが形を変えたようだった。

先付は筍の木の芽和え、雲丹の春菜浸し、鯛の子の旨煮。

小さな器の中に春が折りたたまれている。

蓋を開けるたび、山の香と潮の香がほのかに混ざる。

「……きれい」

澪がぽつりと呟く。

「食べ物というより、標本みたい」

「壊したくないなら、眺めていろ」

九条は淡々と箸を取った。

「やだ。私も食べる」

桜鯛の薄造り。透けるような白に紅が差し、光を吸いながら皿の上で泳いでいる。

桜海老の澄まし汁は、椀の中で小さな波を立てていた。

澪はその湯気に顔を寄せて、ふっと笑う。

「優しい匂い。塩気がまるくて、眠くなりそう」

「それは疲れている証拠だ」

九条の声が少し和らいでいた。

山菜の炊き合わせは、春野菜の青い香りが立ち上がる。

押し寿司の上には、薄桃色の花弁が一枚。

食べるたび、季節が舌の上で溶けていく。

「……ほんとに、戦ってたんだね」

澪の言葉に、九条がわずかに箸を止めた。

「マイアミでは、料理の味があまりしなかった」

「今は?」

「旨い。味わう余裕がある」

夜風が、桜の枝をわずかに揺らした。

ライトの光が花びらの輪郭を滲ませ、

川の流れが、遠い心音のように続いている。

甘味は、苺と白餡の和菓子。

澪が小さく笑って言った。

「春って、こんなに静かなものだったんだね」

「……静けさは、勝ち取るものだ」

九条の声は、炎のように低く静かだった。

器の中で苺がひとつ、月明かりを受けて光った。

ふたりの間には、もう言葉は要らなかった。

ただ桜の香と、川の音だけが残った。

春を食む

夜。

川面に桜の影が揺れ、窓の外から淡い光が差し込んでいた。

ヒバで作られた浴槽から、木の香りが部屋いっぱいに広がる。

湯の表面には、薄く浮かんだ金柑の実がゆらりと転がっていた。

星のや特製の季節湯――今夜は“金柑湯”だった。

「ごめん、私、生理中なの。先にお風呂入って。せっかくの香りだし、一番風呂どうぞ」

澪はそう言って笑った。

その声は穏やかだったが、どこか無理に明るさを装っている。

九条は湯の縁に手を置き、短く首を振る。

「謝ることじゃない」

それだけ言って、彼は浴衣を脱ぎ、静かに湯に身を沈めた。

ヒバの木が湯を吸い、木目の間から柔らかな泡が立つ。

香りが一段と濃くなり、空気がふわりと甘くなる。

湯気の向こうで、防水スピーカーから琴の音が流れた。

音はごく小さく、風の音と溶け合うほどに静かだった。

九条はそのまま目を閉じ、肩まで湯に浸かる。

試合のときとは違う、呼吸のリズム。

力を抜くということを、ようやく思い出したような顔をしていた。

澪は浴室の外の縁に座り、手だけを湯に入れて、香りと外の桜を楽しんでいた。

湯の温度が皮膚を包み、少し息が漏れる。

(ほんとは、生理じゃない)

胸の奥で、言葉にならない思いが揺れた。

ミレーナを入れてから続く不正出血。

少し動くだけで鈍い痛みが走る。

でも、言いたくなかった。

言ってしまえば、自分の選択が、彼の罪悪感になる気がした。

彼は知らないままでいい。

自分の中で完結している痛みなら、抱えたままでも平気だった。

九条は湯気の向こうで、桜の影を見上げていた。

「……外の桜、まだ散ってないな」

「うん。……強いね」

澪は答えながら、足元の湯を見つめる。

金柑がゆっくりと回転して、灯の反射を受けた。

(この人の時間を、今は乱したくない)

彼がようやく休めているのなら、それが何よりも嬉しかった。

桜の花びらが風に舞い、窓の外の川面に落ちる。

九条がその音を聞いて、わずかに微笑んだ。

「……静かだな」

「うん。世界が止まってるみたい」

澪はその言葉を、心の中で繰り返した。

木の香りと湯気と音楽。

そこにあるのは、誰にも知られない夜の静けさ。

ふたりの間に、言葉より深い信頼が息づいていた。

夜桜 ― 静寂の底で

澪が風呂に入ってから、しばらく経った。

部屋の中は湯の音だけが微かに響いている。

九条はテラスの障子を開け、外の空気を吸い込んだ。

夜の川は、音を立てずに流れていた。

水面には桜の花びらが浮かび、灯籠の光を受けて淡く光っている。

その光景は、まるで時間ごと止まってしまったかのようだった。

椅子に腰を下ろすと、春の風が頬を撫でていった。

昼間の陽気とは違い、少し冷たい。

だが、その冷たさが心地いい。

テニスコートの灼熱とは正反対の空気。

どこにも歓声も、フラッシュも、記者の声もない。

――これが、静けさか。

九条は手すりに肘をかけ、空を見上げた。

しだれ桜の枝が頭上に広がり、月光を透かして白く揺れている。

花びらが風に舞い、膝の上に落ちた。

指先でそれを拾い上げる。指の感触で、季節を実感した。

遠征の間、季節を感じる余裕などなかった。

桜の匂いを嗅いだのも、いつ以来だろう。

(……この国の春は、まだ匂うのか)

思考がゆっくりと戻ってくる。

試合では常に“音”の中にいた。

歓声、ボールの打球音、呼吸、スコア、データ。

けれど今は、何もない。

川のせせらぎと、遠くの虫の声だけ。

この静けさの中に、ようやく“生きている”感覚があった。

障子の向こうで、浴室の水音が止んだ。

澪が湯から上がったのだろう。

九条は少しだけ顔を上げた。

月光の下、桜がまたひとひら、彼の肩に落ちた。

指先でそれを摘みながら、低く呟いた。

「……悪くない夜だ」

風が一度、花を散らして過ぎていった。

その一瞬のざわめきさえ、美しかった。

夜風が二人を包むとき

「はー、気持ちよかった」

湯の香りをまとった澪が、浴衣の袖で首筋を扇ぎながら出てきた。

頬はうっすらと上気し、髪はまだ少し湿っている。

肩のあたりでまとめた髪から、湯気のような香りがふわりと漂った。

窓際で外を眺めていた九条が、そちらを振り返る。

夜風が障子の隙間から入り、桜の花びらをひとひら運んできた。

「寒くないか」

「ううん、ちょうどいい。外の空気が気持ちいいね」

澪は九条の隣に立ち、窓辺から外を覗いた。

川面に映る灯籠の光が、ゆらゆらと揺れている。

その向こうに、満開のしだれ桜。

風が吹くたび、花びらが舞い、夜の空気を静かに染めていく。

「……綺麗だね」

「桜は不思議な魅力がある」

「うん。こんなに静かなのに、ちゃんと生きてる感じがする」

澪の声は、風よりも小さかった。

九条は視線を桜から離さず、ただ頷いた。

「桜をゆっくり見る時間なんて、作ってなかった」

「私も。いつ誰かが撮った写真を画面越しに見てただけ」

ふたりの間を、夜風が通り抜けた。

澪の浴衣の袖がわずかに揺れ、九条の指先がそこに触れかけて止まる。

「……今日は、静かに見られるな」

「ね。誰も邪魔しない」

その言葉に、九条の口元がわずかに緩んだ。

川の音が、遠くから微かに響いてくる。

灯籠の明かりが二人の頬を照らし、影を柔らかく溶かしていた。

澪が小さく息を吐いた。

「ねえ、雅臣さん」

「なんだ」

「……こういう時間があるだけで、報われる気がする」

九条は少しだけ間を置いて、低く答えた。

「――俺もだ」

それきり、ふたりは何も言わなかった。

ただ夜風と、桜の音だけが流れていた。

春の夜の静けさの中で、世界が少しだけ優しくなる。

静かな夜に触れる手

九条が照明を落とすと、部屋の中は月の光だけになった。

障子越しに揺れる桜の影が、淡く天井に広がる。

澪は湯上がりの体を拭いながら、欠伸を噛み殺した。

昼からずっと歩き通しで、目の縁が少し赤い。

「眠そうだな」

九条が静かに言う。

「うん……温泉入ったし、今週忙しかったし、眠気が限界かも」

その声は穏やかで、どこか緩んでいた。

彼女の髪から湯の香がして、柔らかく夜気に溶けていく。

その距離に、欲はあった。けれど、九条は一歩も動かない。

「今日は、もう寝ろ」

短く言って、布団を少し引き寄せた。

澪は素直に頷き、隣に横になる。

二人の間に、手が触れそうなほどの隙間。

九条が灯りを落とし、障子の外から川の音だけが流れ込む。

しばらくして、澪の呼吸がゆっくりと整っていった。

その寝息を聞きながら、九条は目を閉じた。

(……無理をさせたくない)

欲よりも、その想いの方が勝っていた。

彼女がテニスの観戦をしながら仕事を続けていたことを、知っているから。

風が障子を揺らし、桜の花びらが一枚、畳の上に落ちた。

その音に紛れて、九条が小さく呟く。

「……おやすみ」

彼の手がそっと澪の髪に触れたが、それだけだった。

撫でるでも、引き寄せるでもなく。

ただ、“確かに隣にいる”という確信を、指先で確かめるように。

そして、そのまま二人は静かに眠りに落ちた。

空中茶室の朝食「光琳膳」

山の端から差し込む朝の光が、川霧をとかしていく。

空は淡い桃色を含み、風がまだ冷たい。

澪は髪をひとつにまとめ、九条の隣を歩いていた。

夜はよく眠れた――そう言う代わりに、二人は静かに微笑み合った。

案内されたのは、木々の上に浮かぶように造られた小さな茶室。

「空中茶室」と呼ばれる、星のや京都でも最も静かな場所だった。

障子越しの光が薄桃色に染まり、室内全体が桜の中にあるように見える。

竹格子の向こうにはヤマザクラ。風が吹くたび、花びらが小さく揺れた。

女将が膳を運んできた。

「こちら、光琳膳でございます。」

膳の中央には、一献の山桜酢ソーダ。

春の酸味が目を覚ますように鼻を抜ける。

澪が目を細めた。

「これ、すごくきれい……」

九条はグラスを軽く傾ける。

「尾形光琳が、嵐山で花見をしたときに使った“光琳笹”という笹に由来しているらしい。」

「え、そんな昔の人の朝ごはん?」

「江戸時代。芸術家の贅沢は、こういう形で残るんだ」

九条の口調は淡々としているが、そこにどこか柔らかさがあった。

膳の上には、筍饅頭の椀物。出汁の香りがふわりと立ち、

笹の上には桜鯛と桜海老の手毬おにぎりが並ぶ。

すべてに桜葉や花が添えられ、春の色が整然と並んでいた。

澪は箸を取りながら、ぽつりと言う。

「……贅沢だね」

「勝てば許される贅沢だ」

「負けたら?」

「また来ればいい」

二人は同時に微笑んだ。

桜鯛を口にした澪が、ほっと息を漏らす。

「優しい味。夜よりもまろやかに感じる」

「味覚は、休息の深さに比例する」

「雅臣さん、朝から理屈っぽい」

その軽いやりとりの中に、前夜の余韻があった。

触れなくても、互いの体温を知っている。

静けさが、まだふたりを包んでいた。

九条は箸を置き、外の桜を見上げた。

「桜は、散るのが早い」

「うん。でも散る瞬間が一番綺麗」

「……覚えておけ。そういう瞬間だけは、見逃すな」

澪は頷きながら、その横顔を見つめた。

光琳膳の器に映る光が、彼の瞳を照らしていた。

花びらが一枚、膳の上に落ちた。

澪がそれを指で摘み、笑う。

「朝の桜って、少し冷たいね」

「冷たいほうが、匂いが残る」

九条の言葉に、澪は静かに頷いた。

――この朝の静けさも、いつかは散る。

けれど、その一瞬が確かにあったことを、誰も奪えない。

二人の前で、川の流れが光を受け、ゆっくりと形を変えていた。

屋形舟「翡翠」

川沿いの石畳を歩くと、桟橋に屋形舟「翡翠(ひすい)」が静かに待っていた。

北山杉とヒノキで造られた船体に、春の光がやわらかく反射している。

銅の錺金具が陽を受けて細くきらめき、舟の屋根には淡い桜色の布が掛けられていた。

その影が川面に揺れている。

「どうぞ」

船頭が差し出した手を、澪が軽く取る。

舟に乗り込むと、畳敷きの室内に草木花染のクッションが並び、

御簾が風に揺れていた。

舟がゆっくりと離岸する。

櫂の音が水を割り、川面に波紋が広がる。

音のない世界が始まった。

「こちら、老松の“花の宴”でございます」

女将が盆を差し出す。

白と淡い紅のそぼろ餡で桜をかたどったきんとん。

添えられた抹茶は、点てたばかりの湯気をまとっている。

澪が箸楊枝でそっと割ると、餡の中に白餡の芯が光った。

「……桜の香りがする」

九条は抹茶を口に含みながら答える。

「有職菓子御調進所・老松。百年以上続く京菓子屋だ」

苦味がわずかに舌に残り、香りが鼻を抜ける。

舟は嵐峡の中央へ差しかかる。

両岸のしだれ桜が、まるで空を覆うように枝を伸ばしていた。

花びらが川面に落ち、舟の横を流れていく。

澪は御簾の向こうを見つめた。

「……まるで、世界が止まってるみたい」

「陸の音が、届かない」

九条の声は、水面よりも静かだった。

しばらく言葉がなかった。

櫂の音と、水の反射だけが二人を包む。

澪がふと九条の袖を掴んだ。

「昨日の夜、ありがとう」

「何のことだ」

「……何もしなかったこと」

九条は視線を外へ向けたまま、短く答える。

「休ませたかっただけだ」

「優しいね」

「優しさじゃない。お前が壊れたら、俺も壊れる」

舟の天井越しに、桜の影が二人の頬をなぞる。

風が御簾を揺らし、淡い光が室内を染めた。

「……それでも、あの夜が好き」

澪の声は、かすかに笑っていた。

「何もなくても、あんなに満たされたの初めてだった」

九条は返事をせず、散る桜を見つめた。

白い花びらが水面を漂い、光を受けて溶けていく。

「散るの、早いね」

「だから、誰も忘れない」

舟が静かに方向を変え、桟橋の方へ戻っていく。

九条の膝の上に花びらがひとつ落ちた。

澪が指でそれを摘み、彼の掌に乗せる。

「持ってて。今日の記憶」

九条は手を閉じた。

「……忘れない」

嵐峡の流れが緩やかになり、舟が止まる。

川の音だけが残った。

澪は目を閉じ、深く息を吸う。

抹茶と桜と木の香り。

この静けさが永遠ではないことを知りながら、

彼女はそれを“永遠のように”感じていた。

桟橋が近づく。

船頭の「おかえりなさいませ」という声が、

夢の終わりの合図のように響いた。

二人は視線を交わさず、立ち上がった。

言葉にする必要のない朝だった。

舟を降りると、陽光が強くなっていた。

風が川面を走り、花びらが一気に舞い上がる。

九条が振り返り、空に散る桜を見上げた。

「……あの夜よりも、静かだな」

澪が微笑む。

「静かだけど、もう動いてるよ。世界」

九条は小さく頷いた。

春はもう、次の場所へ流れていく。

桜の散る方へ、それぞれの道へ

〈12:00 チェックアウト〉

荷物をまとめる音が、静かな部屋に響いていた。

障子の外では、最後の花びらが風に流れていく。

九条はスーツケースを閉めながら、タブレットの画面を開く。

次の遠征スケジュールがびっしりと並んでいた。

「ここからクレーシーズンに入る。マドリード、ローマ、全仏……」

低い声が静けさを断ち切る。

「クレーはグランドスラムの中でも一番過酷だ。

体力も精神も削られる。少しでも緩むと、怪我に繋がる」

澪は頷きながら、ベッドの上でバッグのファスナーを閉めた。

「そのあと、すぐウィンブルドン?」

「そうだ。芝は切り替えが早い。戻る時間はない」

短く答える九条の表情には、もう戦う男の顔が戻っていた。

淡い桜色の朝が、いつの間にか現実の光に変わっている。

「……しばらく、日本には帰れない。連絡はするが、頻繁には難しいと思う」

「うん」

澪は穏やかに頷いた。

「関係を切りたいわけじゃない。ただ、今シーズンはすべてのグランドスラムを獲る。

そのためには、余白がない」

その言葉は淡々としていたが、決意の重みがあった。

澪は少し笑って言う。

「わかってる。仕事の話をしてる顔になってる」

九条の眉がわずかに動いた。

「……悪い」

「謝らなくていいよ。私も自分の仕事、ちゃんとやるから」

澪は立ち上がり、キャリーを閉めて持ち手を引き出した。

そのままドアの方へ向かいかけて、ふと振り返る。

「ねえ、仕事の都合がつけば、私から会いに行くのは駄目?」

九条は一瞬だけ黙り、視線を彼女に向けた。

「駄目とは言わない。ただ――試合の邪魔はするな」

「わかってる」

澪は笑った。

「具体的にいつ、とは今は言えないけど、一年中ずっと忙しいわけじゃないから。どこかでは、ちゃんと会いたいなと思って」

九条の表情がわずかに和らぐ。

「……そのときは、迎えに行く」

「じゃあ、約束ね」

「約束はしない。けど、覚えておく」

澪は肩の力を抜いて笑った。

「そういうとこ、変わらないね」

九条もわずかに口角を上げた。

「変える必要がない」

チェックアウトの手続きを終え、二人は玄関を出た。

春の光が、川面に反射して眩しい。

澪が振り返ると、しだれ桜の枝が風に揺れていた。

「……ほんとに、綺麗なとこだったね」

「また来ればいい」

「いつか、紅葉の時期にも来られたらいいな」

九条は答えず、澪の頭に落ちた花びらを指で払った。

それが、別れの代わりの仕草だった。

春の終わり、戦いの始まり

旅館の玄関前には、チーム九条のワゴンが停まっていた。

蓮見がスマートフォンを見ながら顔を上げる。

「予定通りだな。午後には東京、そのまま成田へ」

「了解」九条は短く返す。

氷川が荷物を受け取り、藤代が静かに周囲を見回している。

カザランは澪に近づき、軽く笑った。

「また会えるの、楽しみにしてるね」

澪も笑って答えた。

「ありがとう。……気をつけて」

九条が最後に、澪の方を向く。

「行く」

「うん。……いってらっしゃい」

彼が乗り込むと、ドアが静かに閉まる。

車が走り出し、川面の光が遠ざかっていった。

九条は車窓から外を見ながら、手の中に残る一枚の花びらをそっと握りしめた。

春の静寂は終わり、戦いの季節が始まる。

コメント