雨音のテンポ

マイアミ特有の、湿った南風がスタジアムを横切った。

遠くで雷鳴が鳴り、空の色がにわかに灰色へと変わっていく。

観客席のざわめきが波のように広がる中、主審が中断を告げた。

女子ダブルスの試合は第2セット途中でストップ。

屋根のないハードコートを、重い雨粒が叩き始めた。

ロッカールームの奥、チーム九条は黙ってその音を聞いていた。

「……降ってきたか。」

氷川がタブレットを見ながら呟く。

天気予報アプリのレーダーには、マイアミ市街を覆う青と赤の雲の帯。

通り雨ではない。最低でも一時間は止みそうにない。

レオンは静かにサーモボトルを取り出し、温かい緑茶を差し出した。

「カフェイン量は少ない。落ち着くよ。」

九条は受け取りながら、窓の外に目をやった。

濡れたコートの上に、音を立てて弾ける雨粒。

観客が傘を広げ、選手が控室へ引き上げる様子がモニターに映る。

(天気だけは、誰にも支配できない)

それは、彼が最も嫌う“不確定要素”だった。

だが、苛立ちはない。ただ、静かに呼吸を整える。

「試合が遅れる。体温が下がる前に、軽く動いておくか?」

蓮見が言う。

九条は首を振った。

「いや。静かにしておく。テンポを上げすぎると、集中が削れる。」

彼にとって、この待機時間すら“試合の一部”だった。

心拍、筋肉、思考の波を、雨音に合わせて微調整していく。

遠くで雷が再び鳴った。

コート上の水はすぐに溜まり、乾くまでに時間がかかる。

氷川がスタッフ用モニターを確認しながら言う。

「試合再開は、最短でも午後5時以降の見込みです。」

「2時間の遅延か……」蓮見が腕時計を見た。

レオンが小声で付け足した。

「食事タイミング、ずらすね。糖質、あと1時間後。」

九条は何も言わずに頷いた。

(静けさを、崩さない。焦るな)

彼の中で、雨音が一定のリズムに変わっていく。

まるでエミルとの試合で聴いた“呼吸のテンポ”を思い出すように。

──午後3時の試合が、午後5時にずれ込もうとしていた。

湿度は増し、空気はさらに重くなる。

だが、その静かな重圧こそ、九条雅臣が最も強くなる空気だった。

雷と静寂のあいだで

雷鳴が近づいた。

窓の外では、スコールのような雨がコートを叩き、地面に白い煙のような水しぶきを上げている。

マイアミ特有の湿気が、屋内の待機エリアにまで染み込んでくる。

大会本部から通達が届いた。

「センターコート、機材損傷の可能性あり。観客全員避難完了。再開は未定」。

午後3時開始予定の決勝は、すでに3時間が過ぎていた。

「雷まで来たか。」

蓮見が短く呟く。

モニターには、観客が屋根の下へ移動していく様子が映っている。スタッフが大きなビニールシートを被せ、カメラや照明機材を守っていた。

氷川がタブレットで天候レーダーを確認する。

「局地的です。通過すれば止みますが、あと2時間は無理ですね。」

九条は無言のまま、深く椅子に腰を下ろした。

汗はもう乾いている。身体は温まったままだが、筋肉の張りが抜けかけている。

体を冷やしすぎればパフォーマンスが落ちる。

しかし、動きすぎればエネルギーが切れる。

難しい時間だった。

レオンが静かに食事用の容器をテーブルに置いた。

「今、糖質を入れるとピークがずれる。あと四十五分後にもう一口。」

「わかった。」

九条はボトルを手に取り、少量の水を口に含む。

水面には、外の雷光が一瞬反射した。

「メンタル、どう保つ?」と蓮見が尋ねる。

「保たせる必要はない。」

九条は低く答えた。

「雨がやめば試合は始まる。それまで止まるだけだ。」

「機械かお前は。」

「それで勝てるなら、機械でいい。」

そう言って、彼はイヤホンを耳に差した。

音楽はかけない。ただ、外のノイズを遮断するためだけの無音。

午後6時を過ぎても雨はやまず、雷の光が数秒おきに窓を照らした。

コート上ではスタッフがひたすらスイーパーを押しているが、風が吹くたびに水が戻る。

一方で、対戦相手──ヤン・メンシクの控室では、若い声の笑いが時折漏れていた。

彼のチームは音楽を流し、軽くストレッチをしながら過ごしている。

それぞれのやり方で、静と動の時間を潰しているのだ。

「若いな」と蓮見がぼそりと呟いた。

九条は目を閉じたまま言う。

「若さで焦らないのは、強さだ。」

午後9時。

ようやく放送局から通知が届いた。

「天候回復。センターコート乾燥作業完了。試合再開は午後9時予定」。

6時間遅れの決勝。

観客が戻り、アナウンスの声が再び響く。

レオンがドリンクのボトルを渡した。

「カーボロード、タイミングちょうどだよ。」

九条は立ち上がる。

静かな動作で上着を脱ぎ、ウェアの裾を整える。

深く息を吸い、ゆっくり吐く。

雷鳴はもう遠い。

代わりに、センターコートのライトが再び灯り始めていた。

(6時間分の沈黙。これも、試合の一部だ)

九条雅臣は、誰よりも静かな心で、決勝の夜に向かって歩き出した。

十三時間後の祈り

ベッドの上で身じろぎし、澪は枕を抱え直した。

部屋はまだ薄暗い。窓の外では、夜明け前の雨音がかすかに聞こえている。

マイアミの雨が映る中継画面は、どこか遠い世界の出来事のようだった。

画面の右上には「DELAYED(遅延)」の文字。

大会の公式アナウンスが何度も更新されるたびに、試合開始予定時刻は少しずつ後ろへずれていく。

「……もう二時間か。」

スマホの時計を見て呟く。

マイアミは日曜日の午後、日本は月曜の早朝。

出勤前に決勝の一部だけでも見届けたかったのに、開始がいつになるか分からない。

スケジュールの狂いが、なぜか自分のことのように落ち着かない。

九条がどこで、どう過ごしているのか想像する。

冷房の効いた控室、濡れたコート、雷鳴の音。

あの人のことだから、苛立ちもしない。

ただ、ひたすら無言で整えているのだろう。

筋肉の張り、呼吸、心拍数。

世界が止まっても、体内だけは動き続けている。

(どんな気持ちで待ってるんだろう)

スマホを胸に置いたまま、目を閉じる。

雨音が遠くの海のように続いていた。

ベッドの中の静けさと、遠いマイアミの雷鳴。

そのあいだに、十三時間の時差が横たわっている。

(頑張れとは言わない。どうせ、頑張ってる)

シーツを軽く握る。

それでも、心のどこかで祈っていた。

その雨が、早く止みますように。

彼がまた、あのコートに立てますように。

再点灯の刻

夜の空気はまだ湿っていた。

雷雲はすでに遠ざかったが、風にはわずかに塩の匂いが残っている。

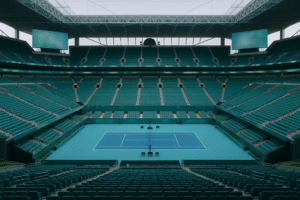

センターコートの照明が再び点り、白く乾いたラインが浮かび上がった。

スタッフたちが最後のスイーパーを引き上げる。

観客席のあちこちでは、まだレインコートを脱ぎきれない客たちがざわめいていた。

熱狂というより、張りつめた期待。

深夜に近い時間帯でも、誰一人帰ろうとしない。

「Ladies and gentlemen, welcome back to the Miami Open men’s final—」

アナウンスが響いた瞬間、会場全体に微かな波が走った。

九条雅臣が、ゆっくりと通路の奥から歩み出る。

足元で靴底が湿ったコートをわずかに鳴らした。

キャップは被らず、髪は夜気に濡れている。

整った歩幅のまま、表情は崩さない。

その反対側から、若き挑戦者――ヤン・へルツが現れる。

観客の視線は自然と二人のあいだに収束した。

熱気も歓声もない。

あるのは、沈黙のうねりだけ。

照明が反射するラケットの面が、互いに一瞬だけ光を交わした。

(……ようやくだ。)

九条はラケットバッグの紐を肩に乗せ、センターサークルに一歩、足を踏み入れた。

静寂のなか、彼の心拍だけが確かに響く。

センターコートの照明が再び灯り、濡れたアスファルトを鈍く光らせる。

夜気の奥で、虫の声も波の音も飲み込まれている。

観客席から、わずかに立ちのぼる蒸気。

人の熱と雨の名残が混ざり合い、マイアミの夜は、息づくような静けさを帯びていた。

九条はベースラインに立ち、

手のひらで軽く風を切った。

湿度の密度を確かめるように。

(重い……だが、抵抗ではない。流れだ。)

肩越しに、相手の影が揺れる。

観客席の光が、彼のラケットの面に反射する。

遠くで、カメラのシャッターが小さく鳴った。

それが、試合前の最後の音。

主審の声が響く。

「Play.」

白線の上に立った九条の瞳が、わずかに光を弾いた。

理性ではなく、風を読む眼差しで。

静寂を撃つ音

九条は、ベースラインの白線をつま先で感じ取った。

夜のコートは、まだわずかに濡れている。

だが、滑る感覚はない。

湿度が空気を包み、音を吸っていた。

ラケットを立て、ボールを一度だけ弾ませる。

弾んだ音が、重い空気を震わせて消える。

観客は息を止めた。

もう一度、ボールを弾ませる。

音が夜の奥に沈んでいく。

九条はわずかに顎を上げ、ボールを空へ放った。

光の下を、白い球が弧を描く。

落ちてくる一瞬前、世界から音が消えた。

――打球。

乾いた衝撃音が、

雨の残り香を切り裂いた。

まるで、静寂そのものに風穴を開けるような一打だった。

夜が、動き始めた。

沈黙の中の対話

年齢差はあっても、二人の間には似た空気があった。

若さの勢いではなく、研ぎ澄まされた理性のぶつかり合い。

感情を表に出さず、表情ひとつ変えない。

それでも、ボールが交わるたびに、

思考と思考が激しくぶつかっていた。

打球音だけが、静寂の中を走る。

ヘルツのフォアが深く沈み、九条が滑らかに回り込む。

返す、とは違う。読み切って、先に構築している。

二人のラリーは攻防というより、精密な設計図の書き換え合いだった。

エースを狙わず、ミスも誘わない。

ひたすら、相手の理性を測り合う。

観客の目には、無機質で淡々としたラリーに見えるかもしれない。

だが、プロの目にはわかる。

あれは“無感情”ではなく、“感情を超えた領域”。

感情を排した九条と、感情を整えたメルツ。

異なる理性の形が、ひとつのラリーの中で交錯していた。

雨上がりの湿気の中、白いボールだけが、呼吸のように往復している。

へルツは、年齢もランキングも経験も上位の相手を前にしても、怯む様子をまったく見せなかった。

怖れも、焦りもない。

呼吸の乱れさえなく、淡々と着実に試合を進行している。

長身から繰り出されるサーブは、角度と威力を兼ね備えた弾丸。

打球がコートを裂くように突き刺さる。

それでも九条は、ひとつも表情を変えない。

腰を落とし、ラケットを滑らせるように構え、その高い打点から放たれた球を、ぎりぎりの低い位置で拾い上げた。

返球は、まるで水面を滑るように相手の足元へ沈む。

速球に対して速球を返さない。

わざと、重心を奪うような緩いテンポ。

ヘルツは動じず、すぐさま角度を変えて前に出る。

九条も間合いを詰め、体の軸を崩さず対抗した。

観客席からは、わずかにどよめきが起きる。

スピードではなく、精度で押し合う異質な攻防。

強打でもなければ、奇跡のリターンでもない。

ただ、正確無比な“理性の打ち合い”。

雨上がりの湿気が二人の周囲を包み、

照明の光が、汗と蒸気をぼんやりと照らしていた。

称号の外側

スタンドの熱は、まるで空気そのものが震えているかのようだった。

観客もメディアも、九条雅臣という男の「歴史的瞬間」を待っている。

サンシャインダブル。

それは称号であり、栄光であり、呪いでもある。

だが、コートに立つ彼の中には、その言葉すら存在しなかった。

まるで脳のどこかから、意図的に削除してしまったように。

九条の視線は、ただひとつの方向に固定されている。

対峙する相手、へルツ。

その立ち位置、肩の角度、ラケットの出方、

筋肉の動きと、呼吸の間隔。

(今、右肩がわずかに開いた──フォアではなく、スライスだ。)

思考は研ぎ澄まされていく。

勝てば称号、負ければ惜敗。そんな文脈は、彼の中に一切ない。

ただ“相手をどう倒すか”という、原始的で純粋な目的だけが残っている。

どこに打てば、返せないか。

どこを突けば、リズムを崩せるか。

どうすれば、相手の体が反応する前に心を止められるか。

観客席のざわめきも、解説者の声も、湿度の重さも、

何ひとつ耳に届いていない。

彼の世界には、もう二人しか存在しない。

九条雅臣と、ヤン・へルツ。

コートの中で生きているのは、その二人だけだった。

解析する者たち

第一セット、スコアは7−5。

わずかな差で、ヘルツが先取した。

若さゆえの粗さはない。むしろ、若いのに老練。

その落ち着きと、研ぎ澄まされた戦略が、九条の理性に真正面から食い込んでくる。

ヘルツはこの日のために、九条雅臣という選手を徹底的に研究してきた。

過去の試合映像。リズムの癖。サーブの呼吸。

一打一打の間に見え隠れする“パターン”を、

全て自分の体に刻みつけて、この決勝に臨んでいる。

彼の中には確かな目的がある。

ただの挑戦者ではない。

勝つために何をすべきかを、理解している者の眼だ。

落ち着いていて、情熱がある。

だが、情熱に飲まれない。

火ではなく、刃物のように静かに研がれている。

対して九条。

相手に関する情報は少ない。

まだキャリアが浅く、データも不十分。

だからこそ、この試合の最中で“読む”しかない。

彼はラリーの中で、わずかな筋肉の反応や、

打点の高さ、打球の回転、呼吸の間隔──それらをすべて観察し、分析し、即座に頭の中で構築していく。

(まだ完全には掴めていない。……だが、見えてきた。)

スコアでは劣っても、表情は一切変わらない。

この男の中では、まだ何も終わっていなかった。

冷たい呼吸

第2セット開始前。

九条はベンチに腰を下ろし、無言でペットボトルのキャップを開けた。

一口、二口。

喉を潤す程度に、わずか半分だけ。

暑い。

湿度は高く、空気が肌に張り付く。

それでも、身体を満たしすぎれば、研ぎ澄まされた感覚が鈍る。

彼はそれを知っている。

自分の体の“静寂のバランス”を、どの温度で保つかを。

(これでいい。呼吸が乱れない。)

タオルで汗を拭き、視線を落とす。

ベンチ脇に置かれたトレーナーのメモも、レオンの用意した栄養補給ジェルも、手を伸ばさない。

必要なのは“情報”だけ。

第1セットを落とした代償は、そのまま膨大なデータとして脳に刻まれていた。

サーブのリズム、打球音の高さ、視線の方向。

メルツという選手の全体像が、ようやく形になりつつある。

確かに強い。

十代とは思えぬ完成度。

若さに任せて打ち合う選手ではなく、構築して戦う知性派。

そして、何より“自分を見失わない”。

(恐らく、次に会っても、すぐ思い出すだろうな……)

それほどまでに、この相手は九条の中に深く刻まれた。

ベンチを立つ。

まるで金属のように静かな眼差しで、センターコートへ戻る。

(強い。だが、強いほど、解析の精度が上がる。)

ライトが照らす汗の光が、

彼の動き出しとともに、再び夜の湿気の中で溶けていった。

狂いとの戦い

ヘルツの打球は、まるで弾丸だった。

速い。鋭い。軌道がわずかに浮き、次の瞬間にはもう視界の外へ消える。

だが──九条の目には、完全に“見えていた”。

(速い。だが、読めない速さじゃない。)

彼の脳裏に、練習用マシンの数字が浮かぶ。

時速260キロ。

あの人工の暴力的なスピードに比べれば、今の打球はまだ“人間の範囲”にある。

「……返せる。」

息を吐き、打点をわずかに前へ。

衝撃がラケットの芯を通り、肩の奥まで伝わる。

湿気の多い空気が、音を吸い取る。

打球音がやけに鈍く響いた。

テニスは、速さの競争ではない。

どれだけ相手の時間を奪い、どれだけ自分の呼吸を守れるかの競技だ。

ヘルツは確かに速い。

だが、速さを“制御できる”者は、ほんの一握りだ。

九条はそのわずかな一握りの側にいる。

──それでも、身体の奥に、じわりと疲労が滲んでいく。

試合開始前、6時間にも及ぶ雷雨の遅延。

集中の火は消えずとも、身体は正直だ。

筋肉の深部にまで染みた湿気が、動くたびに、粘るように重くまとわりつく。

(崩れるのは、焦った方だ。)

自分に言い聞かせるように、九条は再びベースラインに立った。

ラケットを構え、無表情のままヘルツを見据える。

今この瞬間、彼が戦っているのは、

相手ではなく──自分の中の“狂い”だった。

適応する王

第2セット。

九条のラケットが、ついに相手のリズムを掴み始めた。

ヘルツの打球は速い。

だが、その“速さ”の根には必ずわずかな溜めがある。

サーブの前の肩の開き、ストロークに入る左足の角度。

それを見抜けば、次の一打は予測できる。

(なるほど……そこか。)

九条の表情は、淡々としていた。

焦りも、苛立ちもない。

長年の経験から導き出された、静かな“適応”。

情報の少ない相手ほど、試合の中で分析を積み上げる。

データではなく、感覚で“学習”していく。

観客席の誰も気づかないほどのわずかな変化で、九条はリズムを上書きしていった。

だが、攻め急がない。

一気に崩しにいけば、若い相手はすぐに立て直してくる。

焦らせ、迷わせ、呼吸を奪う。

そのための“遅さ”を選んだ。

試合が動く。

ストレートを打つふりをしてスピン。

ヘルツが一歩遅れた瞬間、逆クロスを突く。

ラインギリギリ。

歓声が上がり、九条はただ静かにラケットを下ろす。

第2セット、6−4。

九条が取り返した。

だが、時計はすでに1時間半を超えていた。

夜のマイアミの空気はさらに重く、湿度はまるで蒸気のように体の周囲にまとわりつく。

息を吐くたび、喉が焼ける。

それでも九条の目は揺れなかった。

(あと一歩。ここからが、真の勝負だ。)

第3セット開始前。

ベンチの上に置かれたタオルが、湿気を吸って重く沈んでいる。

九条はそれを一度だけ手に取り、首筋を拭った。

それから──動かない。

誰とも話さない。

蓮見の声も、コートサイドの気配も、もう耳には届かない。

あえて遮断しているわけではない。

外の世界が、ただ遠のいていく。

(必要なのは、音でも言葉でもない。)

水を一口。

それ以上は飲まない。

胃の重さが、思考を鈍らせる。

補給というより、機械に燃料を注ぐような行為。

そのまま、わずかに目を閉じた。

海の底に沈むような静寂の中で、意識が研ぎ澄まされていく。

深く、透明な場所に降りていく感覚。

やがて目を開けた。

瞳の奥には、どんな感情も映っていなかった。

ただ、ヤン・ヘルツという名の選手がそこにいる──それだけを認識している。

ラリーの一球、一歩のステップ、汗の落ちる角度。

九条の目は、音もなくそれらを吸収していく。

まるで、世界がすべて“観測のための素材”に変わったように。

観客のざわめきが、遠くの海鳴りのように聞こえた。

それでも彼は一切の視線を動かさない。

ブレない。揺れない。

静かな目の奥で、すでに次の戦いが始まっていた。

沈黙の臨界点

第3セット。

試合は、ついにタイブレークへともつれ込んだ。

ベースラインに立つ九条の額から、汗が滴る。

目に入っても拭かない。そんな余裕はない。

向かいのヘルツも同じだった。

白いウェアが湿気を吸い、重たく肌に張りついている。

だが、その瞳だけは──どちらも死んでいない。

観客席が、異様なほど静かだった。

誰もが息を潜め、ただ見つめている。

夜のマイアミ。

空気は重く、粘度を持って動かない。

それでも二人の呼吸だけが、コートに確かに響いていた。

(ここから先は、理屈じゃない。)

九条はラケットを構えたまま、わずかに呼吸を整える。

ヘルツの肩が沈む瞬間、彼の視線が鋭く光る。

その全てを九条は見逃さない。

打球音。

一打ごとに、心拍が同期する。

ボールがネットを越えるたび、観客の体がわずかに揺れる。

タイブレークのスコアは、すでに5−5。

どちらかが2ポイント連取すれば、勝負が決まる。

夜の9時過ぎに始まった試合は、すでに11時を回っている。

それでも、終わりが見えない。

どちらが勝ってもおかしくない。

どちらが倒れても、納得できるほどの戦い。

誰もが、ただひとつの瞬間を待っていた。

沈黙が破れる、その“最初の音”を。

時差の呼吸

澪の目は、ほとんど瞬きもしないまま画面に釘付けになっていた。

テニスコートの照明が夜の湿気を照らし、白いボールが走るたび、映像の中で閃光のように光る。

イヤフォン越しに聞こえるのは、観客のざわめきと、時折交じる一打の音。

実況の声も解説の言葉も、ほとんど耳に入らない。

(息、してるのかな……あの人)

カメラがベースラインの九条を映す。

額から滴る汗。

表情は変わらず、目だけが鋭く、静かに前を見据えている。

その姿を見た瞬間、胸の奥がぎゅっと締めつけられた。

「……お願い、勝って」

声にはならなかった。

口の中で息が漏れるように、ほとんど無音で言葉がこぼれた。

弁当の上に置いた箸が冷たく感じる。

画面の右下では、“11:07 PM – Miami” の数字が小さく光っていた。

湿度も、熱も、時差も、何もかも越えて──

いまこの瞬間だけは、彼と同じ空気を吸っている気がした。

静寂の終止符

ナイターの光が、九条の影をコートに落としている。

客席のざわめきは消え、風の音すら止んだように感じた。

ボールキッズが小さな手で差し出した三つのボール。

九条は視線だけで確かめ、一つを手に取る。

指先に伝わるフェルトの湿り気──

雨上がりの夜気が、まだそこに残っている。

(これで終わらせる。)

そう思ったわけではない。

思考というより、体が自動的にそう動いている。

ボールを一度、地面に叩きつける。

乾いた音。

深く息を吸い、呼吸を整える。

体の内側で、何かが完全に静まった。

観客席の数千人が、息を止めたまま動かない。

タイブレーク、マッチポイント。

スコアは6−5。

九条の右手がゆっくりと上がる。

ラケットのフレームが照明を反射し、わずかに光った。

サーブのフォームに入る瞬間、

時間が、ほんの一瞬だけ止まったようだった。

それは意志ではなく、必然。

彼の全てが、この一球に収束していく。

一瞬、時間が凍りついたようだった。

ネットに弾かれたボールが、ゆっくりと地面に落ちる。

その“トン”という音が、試合のすべての終止符になった。

次の瞬間、爆発のような歓声。

観客が総立ちになり、空気が震える。

照明が白く光を跳ね返し、夜の湿気の中に歓声が渦を巻いた。

九条は、その場で動かない。

勝利を誇る仕草もない。

ただラケットを下ろし、ゆっくりと息を吐く。

体中の筋肉が、ようやく現実に戻っていく。

握っていた左手の指先が、かすかに震えていた。

審判の声が響く。

「Game, Set and Match — Kujoh.」

その言葉が夜空に消えていくと同時に、マイアミのスタジアム全体が歓喜の渦に飲み込まれた。

サンシャインダブル達成。

三時間に及ぶ死闘の末、沈黙の理性が、流れと一体になって勝利を掴んだ瞬間だった。

静かなる祝福

澪のAirPods越しに、観客の歓声が割れんばかりに響いた。

イヤホンで聴いているだけなのに、群衆の歓声が空気の圧となって押し寄せるようだった。

実況の声もテンション高く、サンシャインダブルという偉業の達成を驚きと共に祝っていた。

しかも、1月に全豪オープンで優勝した選手が、グランドスラムよりも厳しいと言われているサンシャインダブルを同年に達成したことに、信じられないと何度も言っていた。

画面を見つめる澪の目、視界がジワーッと歪んでいく。

ここは昼間のオフィスだ。周囲は人が談笑しながら昼ごはんを食べている。

涙が溢れないように下を向いて隠したが、海を超えた国で達成された偉大な成果を大勢の人々が祝い、喜んでいた。

その眩しさに、泣きそうだった。

弁当箱の上で、箸が止まったまま動かない。

AirPodsの中では、まだ歓声が鳴り止まない。

実況が「歴史的瞬間です!」と叫んでいる。

拍手と歓声が混ざり合い、マイアミの熱気が、イヤホン越しにここまで伝わってくるようだった。

(ほんとに……やったんだ)

目を伏せたまま、ゆっくり息を吸う。

胸の奥が熱くなって、涙が滲む。

視界が少しだけにじんで、机の上の光がぼやけて見えた。

周りでは同僚の笑い声が響く。

オフィスの昼休みのざわめきの中で、自分だけが別の世界を見ている気がした。

画面の向こう、夜のマイアミ。

光に包まれたセンターコート。

ラケットを静かに下ろす九条の姿が映る。

派手なガッツポーズもなく、ただ静かに息を吐いて、空を見上げていた。

その一瞬を見た時、澪は思った。

(やっと……あの人が、自分の呼吸で勝った)

涙は落ちない。

でも胸の奥で、何かが確かに震えていた。

今までスポーツに興味なんて無かったけど、こういう瞬間の感動を知っている人が、またこの輝かしい瞬間を見たいと思い、夢中になるのかもしれない。

自分は何も関係ない。誰かが成し遂げた偉業でしかないのに、その姿は人々に大きな感動をもたらしている。

多分、本人はそんなことは目指していないんだろうけど。

(あなたはすごい人だよ、本当に)

きっと、彼はこの結果を誇らない。何でもないことのように受け止める。

そして淡々と次の試合に向かうのだ。

それでも。

おめでとう。サンシャインダブル。

大勢の人が、あなたを讃えてるし、すごいって思ってるよ

ずっと鳴り響く歓声と、実況の声を聴きながら、メッセージを送った。

画面の向こうでは、まだインタビューの準備が進んでいる。

マイクを手にした司会者が、九条の名前を何度も呼ぶ。

観客の歓声が、それに応えるように波のように広がる。

澪のiPhoneの画面には、たった一行──

「Delivered」

その文字が青く光って、静かに消えた。

指先が少し震えていた。

その震えは、泣いているわけでも、興奮しているわけでもない。

何かを確かに見届けた人間の、深い余韻だった。

AirPodsの中から、九条の声が聞こえる。

インタビュアーの問いに、静かに、いつもの調子で答えていた。

「勝つために必要なことをしただけです」

その淡々とした声に、澪は小さく笑った。

やっぱりそう言うと思った。

けれどその背後には、

誰も知らない数えきれない努力と、

孤独と、そして何より──「生きている」熱があった。

歓声が遠のき、画面がゆっくりとフェードしていく。

昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴る。

澪はAirPodsを外して、小さく呟いた。

「……頑張ったね、雅臣さん。」

声にならない声は、遠いマイアミの夜に、そっと溶けていった。

コメント