美学が火花を結ぶとき

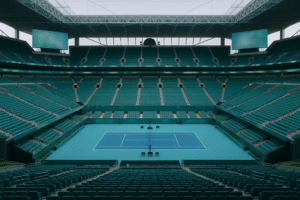

コートの空気が、すでに異質だった。

ラケットが振られるたびに、観客の呼吸が微妙にずれる。

二人の間には、**「音の会話」と「沈黙の支配」**が交錯していた。

エミルの動きは、まるで舞踏のようだった。

リズムを刻むのは、彼自身の呼吸。

ステップを踏みながら、ボールを“弾く”のではなく“奏でる”。

打球音が硬質ではなく、柔らかい。

まるで弦を撫でるような音。

それでいて、打ち出された球は速い。

速さの中に温度があり、見る者を惹きつける。

一方で九条の打球は──無音だった。

球が弾む瞬間、わずかな“空気の断絶”が起こる。

鋭く、正確で、躊躇がない。

感情の影すらない一撃。

その静けさが、逆に恐ろしいほどの圧力を生む。

エミルがフォアでストレートを突き抜ける。

九条はベースラインの深い位置で、角度をつけてカウンター。

わずかにラケットのフェイスを傾けただけ。

だが、それで十分だった。

球は低く、速く、完璧な軌道でコーナーへ沈む。

観客が息を飲む。

解説席の声が低く漏れる。

「まるで冷たい刃物のような精度ですね……」

エミルは小さく笑った。

その笑みは敗北のものではない。

「そう来るか」と言わんばかりの、音楽家の表情。

次のラリー。

エミルがテンポを変える。

ゆっくりとしたトップスピンを混ぜ、九条の呼吸を外す。

九条の足が一拍遅れる。

その瞬間を逃さず、エミルはドロップショットを打つ。

球がコートの前で沈む。

九条が走り込む。

ラケットを滑らせ、ギリギリで拾い上げた。

返球はネットすれすれ──

それをエミルが軽やかにボレーで決める。

観客が息を吐く。

音楽が一段落したような、静かな歓声。

しかし九条の瞳は動かない。

彼は相手のテンポを、もう読んでいた。

“速い”と“遅い”の間。

その揺らぎを、理性の中で数式に置き換えようとしていた。

(この男は、テンポを感情で組み立てている。なら、感情の“中間”を切ればいい。)

次のラリー。

九条はあえて中途半端なスピードのボールを打つ。

速すぎず、遅すぎず。

リズムの“谷”に沈む速度。

エミルの足が、わずかに止まった。

そこに、九条のフォアが突き刺さる。

二人の世界観が、ぶつかり合い始める。

エミルは“響かせよう”とし、九条は“黙らせよう”とする。

一方は心を解放し、もう一方はそれを削ぎ落とす。

それなのに、両者のプレーはどちらも美しい。

まるで違う神が、それぞれの美学で同じ宇宙を作ろうとしているようだった。

観客席の最前列、カメラマンが小声で呟く。

「同じ人間なのに、同じ種目じゃないみたいだ……」

エミルのボールが“風”を纏い、九条のボールが“刃”を纏う。

音楽と氷。

感情と理性。

美しさの系統が違うふたりが、同じコートに立っている奇跡。

まさに──芸術と理性の決闘。

ここから、どちらが先に“自分の哲学を壊すか”が試合の焦点になる。

どちらも譲らない。

だが、どちらも“相手の美”を理解してしまっている。

この試合は単なる勝負ではなく、**「美の対話」**へと進化していく。

残すために削ぐ者

普段、対戦相手を感情なく裁く処刑人のように淡々と片付ける九条が──この日は、どこかこの時間そのものを味わっているように見えた。

表情はいつもと変わらない。

だが、動きの端々に含まれる余裕が、いつもの「殺しにかかる」冷徹さとは微妙に違っていた。

彼はエミルを押しつぶそうとはしない。

力でねじ伏せるでも、速さで圧倒するでもない。

むしろ、旋律の流れの中にわずかに生じる綻びを淡い灯のように探し、そこが見えた瞬間にだけ、確実に突き刺す。

強烈な一撃を見舞うのではない。

小さな裂け目を、理知的に、無駄なく広げていくように点を積んでいく。

エミルはラリーの合間、胸の中で確かめていた。

誰かに言われたことを思い出す。

〈九条との試合は、自分の欠点を真正面から突きつけられる時間になる〉と。

ここでは誤魔化しが効かない。楽団の演奏に例えれば、奏者の一音の狂いも、指揮者は必ず聞き取る。

九条はその指揮者だ。完璧でなければ演奏は認められない。

だからこそ、苛烈なだけの相手よりも、この相手は宝だった。

自分の弱点を暴かれ、そこを潰される苦痛はある。だが同時に、それは最高の鍛錬でもある。

欠点を指摘され、突かれ、修正するたびに、自分の音は少しずつ澄んでいく。エミルはそう考えながら、次の一球に心を集中させた。

まるで欠片をひとつ残さず磨き上げるように──それが、このコートで生き残る唯一の道だと知っているから。

(これほど、戦っていて“成長に直結する”相手は稀だろう。

誰と対戦しても、相手に必ず何かを残す男だ。

それは技術の話ではない。

この張りつめた空気の中で、どれだけ自分を見失わずにいられるか──

精神の耐性までも試される。

まったく、優しくない。)

そう思いながらも、エミルはなぜか楽しかった。

呼吸が速くなっても、心の奥では不思議な高揚があった。

九条と打ち合う時間そのものが、音楽のセッションのように感じられた。

言葉はない。

だが、打球のやり取りの中に、確かに対話があった。

一球ごとに、問いと答えが交わされる。

九条は無表情だ。

だが、ただの冷徹な機械ではない。

その沈黙の奥には、確かに“温度”がある。

それを見抜けるかどうかは、見る側の感性の問題だ。

(あの目は、何も感じていない目じゃない。

むしろ、感じすぎるからこそ沈黙を選んでいる──)

彼の中には、きっと多くのものが沈んでいる。

激情も、痛みも、歓びも、全部。

それらを隠すために研ぎ澄まされた静寂。

彼は、勝利のために他人を壊すことをしない。

対戦相手を“見下ろす”こともしない。

観客に媚びるでもなく、己の世界を演出するでもない。

ただ、真剣に。

ネットの向こう側の人間を見ている。

ボールを、そしてそこに宿る意志を。

(彼は、戦うために削ぎ落としたんじゃない。

“残すために”削ぎ落としたんだ。)

本当に、必要なものだけを残して生きている。

無駄がない。

だが、その無駄のなさが、不思議な温かさを孕んでいる。

エミルは、ラリーの合間にそっと息を吐いた。

九条雅臣という男は、氷のようでいて、

実は──誰よりも、人間の音に敏感な男なのかもしれない。

沈黙と音の交叉点

センターコートの光が、ゆっくりと傾いていた。

午後の陽射しが、観客のざわめきを薄く照らし、空気を熱で満たしていく。

九条のサーブが風を裂く。

重く、直線的。音よりも先に“圧”だけが空気を震わせた。

受ける側の胸郭まで響くような、無音の暴力。

エミルはスプリットステップを踏む。

靴底がコートを軽く擦る――それだけの音が、リズムの転調を告げた。

九条のテンポとは、わずかにズレている。

意図的だ。

スライスで合わせると、ボールは空気を舐めるように沈む。

九条が即座に前へ出る。

(誘っている──)

エミルは小さく振り抜き、逆クロスへ。

打球音ではない、“呼吸”のような音。

九条の足が一瞬止まった。

(音が……違う)

理性の奥に、微かに“音楽”が差し込む。

⸻

第3セット序盤。

九条は再び、無表情へ戻る。

ベースラインに立ち、音を消す。

呼吸すらも、内側へ沈めていく。

それでも、エミルは呼吸を合わせてくる。

打点を、一拍だけずらす。

まるでピアノとドラムが、互いの間を試すように。

観客の誰もが気づいていた。

二人のプレーには、リズムがある。

だが、それは決して噛み合わない。

ずらされた瞬間、九条のストロークがネットにかかる。

志水がベンチで呟いた。

「テンポを狂わされた……」

氷川はタブレットを閉じる。

「データじゃ測れませんね。あの音は」

⸻

スコアは5-5。

空気が、液体のように重い。

九条のラリーは直線的で、冷徹な刃の連打。

エミルはその直線の上に、曲線を描く。

トップスピンの弾道が高く跳ね上がり、空気が鳴る。

(弾んだ……)

九条の瞳が、わずかに揺れた。

理性が“驚き”という名のノイズを拾った瞬間。

九条が走る。

膝を沈め、全身のバランスを再構築。

ギリギリの体勢から逆クロスへ切り返す。

ラケットが地面を擦るような、低く短い音。

エミルの目が見開かれた。

(来た──理性の全力)

彼は後ろへ下がり、風を受け止めながら、

片手のバックハンドを弦のように弾いた。

そのフォームは、まるで最後の一音を奏でるようだった。

ボールは九条の足元で止まり、白線上に沈む。

「フォルトなし──イン!」

主審の声が、空気を割った。

⸻

最後のゲーム。

九条はタオルを取らず、息を整えずに構えた。

額の汗が頬を伝う。

拭く動作すら削る。

エミルは深く息を吸い、吐く。

(この静けさに、音を残す)

ラリーが始まる。

ドン、トン、ドン、トン――

九条の直線、エミルの曲線。

音と無音の交錯。

観客席は誰も声を出せない。

それが不敬に思えるほど、緊張が美しい。

誰もが聴いていた。

この試合が、確かに“奏でている”ということを。

高く弾んだスピンが九条の胸元へ。

九条はわずかに遅れ、低い打点で合わせる。

“世界を止める一打”。

ボールが白線を滑るように沈む。

静寂。

エミルが微笑んだ。

「完璧だ」

その言葉を最後に、ラケットを下ろした。

⸻

歓声ではなく、拍手だけが起きた。

まるで音楽の終わりを惜しむように。

九条はネットへ歩み寄る。

エミルはラケットを持ったまま、静かに頷いた。

「……沈黙にも、音があるらしい。」

「そして、音にも沈黙がある。」

ふたりの視線が重なる。

その一瞬、勝敗の外側で、同じ“理解”があった。

それは、理性の中に生まれた――

たったひとつの、美しい調和だった。

響きのあとに

セットの取り合いの末、第3セットで勝負はついた。

九条の勝利。

エミルは充分食らいついたが、いっぽ届かなかった。大きなミスはない。単純に、わずかな弱点を突かれた。

ネットを挟んで相対した姿を見ると、互いに汗だくだった。

マイアミの暑さと湿気の中で不快なはずなのに、この時間はとても楽しいものだった。

「君とまた当たりたいと思ったよ。今度は、もっと強くなってくる。」

エミルの声は、息の合間にかすれていた。だが、その目はまっすぐだった。敗者のものではない。

むしろ、完成された旋律の余韻のような静けさがあった。

九条は汗を拭おうともせず、わずかに頷いた。

言葉を返さない。それでも、目の奥に一瞬だけ、柔らかな光が揺れた。

それを見て、エミルはわずかに微笑む。

「……君のテニスは、冷たいのに、なぜか温かいね。」

九条は何も言わず、タオルを肩に掛けた。

その背中を見送りながら、エミルは自分の胸に手を当てる。

鼓動がまだ早い。だが、それは悔しさではなかった。

(この人の前でなら、敗北も音楽になる。)

観客の歓声が遠くで波のように押し寄せる。

コートに残る熱気が、試合の名残として漂っていた。

九条の白いユニフォームが、陽光の中に淡く滲んでいく。

エミルは深呼吸をして、もう一度だけ、九条の背中に向かって言った。

「……また、どこかで」

九条は振り返らない。だが、手にしたラケットが一度だけ、静かに光を反射した。

それは──答えの代わりの、約束だった。

余熱の廊下

廊下の空気は、まだ試合の熱をわずかに引きずっていた。

遠くでスピーカーのアナウンスが響き、スタッフたちの足音が混じる。

その中で、蓮見の声だけが落ち着いた調子で響いた。

「楽しそうだったな。」

九条はタオルで首筋を拭きながら、振り返りもせずに答えた。

「……気のせいだ。」

淡々とした声。

勝負に“楽しさ”などない。勝つか、負けるか。

それ以外の感情は不要だ──少なくとも、彼はそう信じている。

「そうか? だが、この試合中にはゾーンに入らなかったな。」

蓮見が肩越しに言った。

九条は短く息を吐く。

「入れなかっただけだ。あの男がテンポを崩してくる。

完全には切り替えられなかった。」

それでも、最後まで焦りはなかった。

いつものように機械的でもなく、かといって熱くもない。

ただ、静かに淡々と。

蓮見は横目で九条の横顔を見た。

照明の下で汗が光り、その瞳の奥にはまだ微かな熱が残っている。

「俺はその方が安心して見れたぜ。」

「危機感を持て。」

「へいへい、厳しーな。」

蓮見が笑い、軽く九条の肩を叩いた。

パシンと乾いた音がして、掌にわずかな熱が伝わる。

九条のウェアは湿っていて、確かに“生きている”体温を持っていた。

その温度が、一瞬だけ九条の中の何かを撫でた。

いつも冷たい理性の奥にある──

まだ名のついていない、ほんの少しの“人間の温度”。

一つの理由

「だが、これで準決勝も終えた。次、いよいよ決勝だ。サンシャインダブルに王手がかかった」

この後のメディア対応で、確実にそこを尋ねられ、期待がかかっているというプレッシャーを否応なしに突き付けられる。

「勝利に名前がついているかどうかは関係ない。目の前の相手に勝つだけだ。称号は後から周りがつけただけだ」

「冷めてんな、お前」

勝利に固執する男は、不思議なほど称号に興味を持たない。ただ試合に勝つことを考えているだけだ。

それで世界中から期待されようが、賞賛されようが、全く興味がない。

「何を動機にそこまでストイックになれるんだか」

蓮見が苦笑いしつつも、10代の時から面倒を見てきた選手の、いまだに理解しきれない一面だった。

九条は歩みを止めず、冷えた声だけを返した。

「ストイックじゃない。やることをやっているだけだ。」

廊下の奥に、スタッフがちらほらと行き交う。

そのざわめきの中で、九条の言葉は妙に静かに響いた。

“努力”という言葉を使わないのは、彼にとってそれが前提だからだ。

呼吸と同じ。説明の必要がない。

蓮見は苦笑を深めた。

「いや、やること“だけ”で済ませられる奴なんて、そういないんだよ。

みんな、何かのためにやる。金とか、称号とか、誰かのためとか。」

九条は短く息を吐き、壁に背を預けた。

目線はどこか遠い。

「……勝つ理由が多いほど、迷う。俺には一つでいい。」

「一つ?」

「自分に負けないことだ。」

言い終えると同時に、九条の視線が一瞬だけ揺れた。

それは、何かを押し込めるような小さな揺れだった。

蓮見はその変化を見逃さない。

(“自分に負けない”って言葉、最近やけに重く聞こえるな。)

若い頃は、ただ勝ちたいだけの天才だった。

今は、何かを背負っているように見える。

勝ち負けの先にある“誰か”を意識しているような——そんな気配があった。

蓮見はそれ以上は聞かなかった。

言葉を重ねれば、九条はすぐに壁を作る。

代わりに、軽く笑って言った。

「ま、勝っても負けても、インタビューでは頼むから爆弾発言はするなよ。」

「保証はない。」

「おい。」

九条の唇がわずかに動いた。

それは笑いとも呼べない、ほんの一瞬の緩み。

蓮見はため息をつきながら、

(やれやれ……明日はまた胃薬か)

と、心の中でぼやいた。

夜明け前の応援席

3月29日(土)早朝(午前3時55分)

寝室はまだ夜の余韻を引きずっていた。

カーテンの隙間から漏れる街灯の光が、白いシーツの上でやわらかく滲む。

テレビの画面だけが静かに明るく、薄闇の中で呼吸しているようだった。

澪は枕に頬を押しつけ、首から上だけをふわふわのシーツから出していた。

外はまだ夜明け前。

ベッドの隣に置いたマグカップから、湯気がかすかに上っている。

早朝の冷気を感じながら、彼女は毛布をきゅっと引き寄せた。

画面の中では、九条が淡々とプレーを続けている。

マイアミの光が、彼の汗を白く照らす。

無音に近い空気の中で、打球音だけがリズムを刻む。

(……ほんとに起きちゃったな)

自分でも可笑しくなる。

昔は、夜中にスポーツ観戦なんて理解できなかった。

サッカーだのオリンピックだのに熱を上げて、寝不足で会社に行く人たちの気持ちが分からなかった。

けれど今は、自分がその立場になっている。

アラームを二重にかけて、まだ夢の続きの時間に起き出して、眠気をこすりながらテレビをつけている。

(結局、好きな人が出てるってだけで、こんなにも世界が変わるんだな……)

寝室の空気は静かだ。

けれど、画面の中の世界は熱を帯びていた。

マイアミの湿度、観客のざわめき、コートを駆ける靴音。

それらがテレビのスピーカーから流れ込み、まるで自分の部屋の空気を少しずつ変えていく。

枕に頬を押し当てたまま、澪は目を細めた。

音量をほんの少し上げる。

九条の動きがスローモーションのように美しかった。

(……頑張ってるな)

その言葉を、声に出すことはなかった。

代わりに、心の中で小さく呟く。

この時間だけは、誰にも邪魔されたくない。

試合が終わったら、また少し眠ろう。

でも今は――このまま、画面の中の彼を見ていたかった。

静けさの中の「おめでとう」

ゲームセットの瞬間、画面の中の九条はほとんど表情を変えなかった。

勝者の顔ではあるのに、どこか静かで、終わりよりも次を見ているような目をしていた。

澪はシーツの中で小さく息を吐いた。

試合が終わると同時に、張り詰めていた何かが解ける。

けれど、手の中のリモコンを置いても、すぐには眠れなかった。

もう、危なげなく見ていられる。

けれど、やっぱり勝った時には胸の奥が温かくなる。

「やっぱりすごいな」と、自然に思ってしまう。

(でも、あの汗の量……あんなに涼しい顔してても、きっと、すごく苦しいんだろうな)

スポーツを続けたことなんて一度もない。

努力も、勝負も、テレビ越しに見るだけの人生だった。

あの苦しさも、達成感も、自分には分からない。

だからこそ、せめて「おめでとう」とだけでも伝えたかった。

けれど、時計を見る。

まだ早朝。

(こんな時間に観てたなんて知られたら、また何か言われるかも)

迷いながらiPhoneを手に取る。

指が迷って、戻って、また進む。

そして、最終的に入力されたメッセージはあっけなく短かった。

おめでとう!休みだから観てたよ。いよいよ決勝だね!応援してるよ!

私はこのままもう少し寝ます。

おやすみなさい。

お疲れ様!

送信。

既読がつく前に、画面を伏せた。

胸の奥が少しくすぐったい。

(これで文句言われても、知らない。休みの日に何するかは私の自由。これは……趣味。)

そう心の中でつぶやいて、シーツに潜り込む。

まぶたの裏に、さっきまで見ていたコートがぼんやりと浮かぶ。

風も、汗も、歓声もない場所で、九条の姿だけが静かに残った。

そして、次の瞬間、世界は再び、静寂に包まれた。

声なき美学

一方その頃、マイアミ。

汗を拭く間もなく、九条は報道エリアに立っていた。

ライトがいくつも並び、空気の温度がさらに上がる。

さっきまでのコートの熱気とは違う――

今度は、言葉の温度を計られる場所だった。

マイクの前で立つ九条の表情は、いつも通り無機質だった。

報道陣の誰もが、同じ話題を口にする。

「これでいよいよサンシャインダブルが見えてきましたね。」

「インディアンウェルズに続いて、この大会を制すれば歴史的快挙です。」

「プレッシャーは感じていますか?」

質問の方向性は、予想通りだった。

九条は少し間を置き、マイクの先を静かに見据えた。

「勝利に名前がついているかどうかは関係ない。」

声は淡々としているが、ひとつひとつの語が明瞭だった。

「自分の前にいる相手に勝つ。それだけです。称号や記録は、後から付けられるものでしかない。」

報道陣の空気がわずかに揺れる。

カメラのフラッシュが数回、間を割った。

彼にとって“サンシャインダブル”という響きは、ただの外側の記号でしかない。

勝利は、通過点。称号は、結果論。

彼の中にはただ、冷たい静けさだけがあった。

「九条選手、決勝の相手についてはどう見ていますか?」

別の記者の声。

九条は一瞬だけ目線を下げ、そして淡々と答えた。

「相手が誰であっても、やることは変わらない。理性で構築し、感情で乱さない。勝負はいつも、自分の中で決まる。」

その瞬間、マイクの向こうで何かが凍りついた。

記者たちはメモを取りながらも、誰一人として軽口を挟まなかった。

(誰もが熱を求める。だが、俺は冷たさで勝つ。)

九条は胸の奥で、そんな言葉を反芻した。

フラッシュの明滅が、まるで試合の照明のように瞬いていた。

「準決勝で対戦したエミル・サヴィン選手について、どう感じましたか?」

記者の問いに、会場の空気が少しだけ緊張した。

優雅なプレーと人間味ある振る舞いで人気のある選手だ。

誰もが、九条の口から何か“物語的な言葉”を期待していた。

しかし、九条はその期待を見透かしたように、わずかに眉を動かしただけだった。

「……どう感じたか、ですか。」

その声は冷たくも、正確だった。

数秒の沈黙。記者のペンが止まる。

「他人に対して、個人的な感情は持ちません。彼の情報は頭に入っていますが、それは“データ”です。試合に必要なのは感想ではなく、分析です。」

短く、切り捨てるような口調。

だがそこに高圧的な響きはなく、ただ“事実を述べている”だけのようだった。

「感想というものを持つ必要はない。勝負の場では、印象も感情も誤差を生む。

必要なのは、相手のリズムと構造を読むことだけです。」

フラッシュが一度、静かに光る。

その瞬間、九条の横顔がモニターに映し出された。

光の中で、彼の表情には一切の揺らぎがなかった。

(……それでも。)

ほんの一瞬、九条は言葉を切った。

記者が何かを感じ取って息を呑む。

「……彼は、美しい構造を持っていた。」

それだけを残して、九条はマイクから離れた。

次の瞬間には、もう無表情のまま、立ち去っていた。

感情のない言葉のはずなのに、そのひとことだけが、なぜか会場の空気をかすかに震わせていた。

静かに侵食する存在

ホテルの部屋に戻ると、照明は落としてあった。

室内の冷房が、火照った体温をゆっくりと奪っていく。

シャワーを浴び、タオルで髪を乱暴に拭きながら、テーブルの上に置いたiPhoneを手に取る。

画面をスワイプ。

青い通知の中に、ひとつだけ馴染んだ名前。

——澪。

通知の断片には「おめでとう」という文字が見えた。

ロックを解除して、全文を開く。

おめでとう!休みだから観てたよ。いよいよ決勝だね!応援してるよ!

私はこのままもう少し寝ます。

おやすみなさい。

お疲れ様!

時間は日本の朝。

マイアミとの時差を頭の中で逆算する。

(あの時間に起きて観ていたのか。)

指先が、画面の上で止まる。

文面は軽い。いつも通りの言葉。

だが、そこに滲む温度が違った。

自分の知らない時間で、自分の試合を見ていたという事実が、心のどこかに静かに沈む。

返信を打とうとして、やめた。

言葉にすると、何かが壊れる気がした。

ただ、画面を伏せてベッドに腰を下ろす。

冷たいシーツが、汗の残りを吸い取っていく。

(日本はマイアミより十三時間進んでいる。ということは――土曜の早朝。金曜に仕事を終えて、仮眠を取って、夜中に起きて試合を観た。そして、もう一度眠ったのだろう。)

九条はタオルを首にかけたまま、ベッドの縁に腰を下ろして、ぼんやりと画面を見つめていた。

澪の日常のリズムは、何となく把握している。

朝は早く、昼は仕事に没頭し、夜は静かに過ごす。

たまに寝不足をして、Apple Watchに睡眠不足の警告を出される。

彼女がどんな時間にどんな生活をしているか、知らないようで、意外と頭に入っていた。

(……何でも伝えてくるから、分かりやすいというのもあるが。)

それは、彼女の誠実さでもあり、隙でもある。

心の距離を測るための“説明”をいつも添える。

余計な誤解を避けようとする癖だ。

けれど、このメッセージには言い訳がなかった。

ただ「観てた」と書いてある。

理由も、断りもない。

(……自然に、そうしていたのか。)

画面を伏せ、背中を壁に預ける。

遠い国の朝と、こちらの夜が交錯する。

澪が画面越しに見ていた時間を、今、自分が追いかけている。

「……やっぱり、変な女だ。」

そう呟いた声に、わずかに笑みが滲んだ。

疲労で重くなった体が、少しだけ軽く感じられた。

決勝はマイアミの日曜。

だが日本では、もう月曜の朝になる。

九条は、ベッドのヘッドボードに背を預けたまま、天井の薄明かりを見つめていた。

(流石に、リアルタイムでは観ないだろう。)

仕事の日だ。

朝にはもう出勤の支度をしている時間。

週明けの日本で、彼女が眠い目をこすりながらニュースを開く光景が浮かぶ。

(観ない……はずだ。)

それでも、頭の片隅で別の声が囁く。

——けど、あいつならやりかねない。

一度決めたら、平然と寝不足を選ぶ女だ。

理屈では止まらない。

誰に頼まれたわけでもないのに、勝手に応援して、勝手に安心して、勝手に疲れている。

(……多分、観ない。)

呟いた声に、わずかな間があく。

——多分。

その不確かさを自分で笑いながら、九条は目を閉じた。

遠い海の向こうで、誰かがまた目覚ましをかけている気がした。

理性の皺

朝食を手早く済ませ、九条は練習コートへ出た。

すでに陽射しは強い。

空気は湿り気を帯び、皮膚の上を熱が滑るように流れる。

朝食はいつも通り、レオンが用意したものだ。

食事というより“燃料”。

消化の早い炭水化物に、最低限のタンパク質、ミネラルを計算された配分で。

「もう少し果物を足す?」

とレオンが声をかけても、九条はただ小さく首を横に振った。

「いらない。今日の負荷は軽めにする。」

レオンは深く追及しない。

チーム内ではもう慣れたやり取りだ。

「朝からピリついてるね。」

レオンの声は、いつも通り穏やかだった。

食器の重なる音が、静かなホテルのダイニングに心地よく響く。

九条は言葉を返さない。

口の中に残るプロテインの味を、水で流し込む。

「昼と間食、決勝用に調整しとくね。」

レオンの手際は滑らかだった。

何も言われなくても、九条のコンディションを見れば分かる。

“ピリついている”日のためのメニューが、彼の中には既に決まっている。

脂質を控え、糖分を少し上げ、咀嚼の回数が減っても栄養が入る構成。

味覚ではなく、生理に合わせる食事。

九条は静かにカップを置く。

ほんの一瞬、肩の筋肉が動いたのをレオンは見逃さない。

「神経、張り詰めすぎないようにね。——誰かさんが、心配するよ。」

そう言って、トレーニングウェア越しに九条の肩に手を置いた。

熱い体温が一瞬伝わる。

九条は微かに眉を動かす。

レオンはそれ以上何も言わず、静かに食器を片付けて出て行った。

残されたテーブルには、カップの底に薄くコーヒーの跡が残っている。

それを見つめながら、九条は短く息を吐いた。

(心配する、か……)

胸の奥で、誰の顔が浮かんだのか。

そのまま目を閉じ、思考を沈めた。

身体が先に戦う

練習コートまでの道を歩くあいだ、九条はキャップもサングラスもつけない。

陽の光を避けるより、肌で感じておく。

天候、湿度、熱の質——

明日のコートに立つ自分を、すでに身体の感覚で“準備”している。

床を踏むたび、靴底の音が乾いた。

打球のリズムをまだ刻んでいないのに、呼吸のテンポだけは試合のものになっている。

コーチ陣は遠巻きに見ていた。

「朝からあの集中かよ」と誰かが呟く。それも、耳には全く入っていない。

九条は一人、無言でベースラインに立つ。

肩を回し、手首を軽くしならせ、ラケットを一度だけ地面に落とすように構える。

音が、空気を裂いた。

その瞬間、誰もが“決勝モード”に入ったことを理解する。

空はすでに眩しく、陽射しが硬い。

ラケットを握ると、手の中の重量がしっくりと馴染む。

ストリングの張り、グリップの感触、足裏の反発。

全てが“戦い前夜”のそれに近づいていく。

決勝前夜:無敗という構造

決勝の相手は、すでに決まっていた。

チェコ出身のヤン・ヘルツ。まだ十代の選手だ。

だが、非常に落ち着いている。

感情の波がほとんど表に出ない。

以前、一度だけ戦ったことがある。

その時の九条は、今よりも荒削りで、試合の中で相手のペースを奪う術を学び始めたばかりだった。

正直、苦戦した。

相手は無名に近かったのに、技術と冷静さで九条を揺さぶった。

(あの時、もう完成していた。若さの中に、理性と計算があった。)

球を打ちながら、当時の映像が脳裏に蘇る。

フォームに無駄がない。

感情の起伏がない。

それでいて、打球は熱を帯びていた。

生まれ育った家庭はスポーツとは無縁。

サポート体制も、裕福な環境もない。ただ、家の近くにテニスコートがあり、そこが遊び場だった。それだけ。

だが、それが彼を“純粋な競技者”にした。

吠えず、誇示せず、ただ勝ちたいという一点だけで立っている。

全豪決勝で当たったルカもそうだった。家族はスポーツ選手ではない。畑違いの仕事だ。だが強かった。

そして今回もまた、そういう相手と向き合うことになる。

(……若さは、怖い。)

それは無謀だからではない。

“限界を知らない”という意味で怖い。

まだ壊れたことがない身体、折れたことのない心。

勝ち続けることしか知らない勢い。これからもまだ成長し続ける伸び代。

コートに響く打球音が、次第に鋭くなる。

九条の目が細くなる。

体が動くたびに、呼吸とリズムが重なっていく。

(勝つ。それだけだ。だが——)

汗が頬を伝い、視界の端に白線が滲んだ。

この試合は、決して容易ではない。

油断すればタイトルを奪われる。

ただ、負ける絵は浮かばなかった。

自分が落とす未来を想像できないのは、傲慢ではなく、訓練の結果だ。

“勝つ以外の未来を想像しない”よう、幼い頃から時間をかけて作り上げた心の構造。

ボールを打つたび、集中が深まっていく。

理性が、感情の音を消していく。

次に立つコートは、決勝の舞台。

歓声の中心で、再び世界を黙らせる。

静寂の王と理性の継承者

📰 英国《The Times》

“The King and the Clockmaker.”

王と時計職人。

九条のテニスが「完璧に閉じた静寂の構築物」なら、

ヘルツはその内部機構を解析し、拍を刻んで再び動かそうとする存在だ。

「理性の支配」と「秩序の創造」。

美しさの質が異なる二人が、まるでバッハとストラヴィンスキーの対話のように、

コートの上で“数学的芸術”を奏でている。

🇺🇸 ESPN International

“Cold Steel vs. Cool Logic.”

九条のプレーは、どこまでも精密で冷たい。

だが、若きチェコの新星ヤン・ヘルツは、その冷たさを恐れず、自分のテンポで戦う。

「彼は焦らない。彼は凍らない。」

この20歳の冷静さは、まるでAIがプレーしているかのようだ。

“彼らの対戦は、もはやテニスというより、システムの衝突だ。”

🇫🇷 L’Équipe

“La symphonie du silence.” — 静寂の交響曲

九条は沈黙を武器とし、ヘルツは拍でそれに挑む。

一方は孤独の美学、もう一方は共鳴の理性。

彼らの間には敵意がない。だが、対話がある。

「美とは何か?」

フランスの評論家はこの試合を、テニスではなく“哲学のデュエット”と呼んだ。

🇩🇪 Süddeutsche Zeitung

“Ordnung gegen Kontrolle.” — 秩序 vs 支配

九条は構造の中で自らを律し、ヘルツはその秩序を“有機的に整える”。

二人の冷静さは似て非なるものだ。

「ヘルツは若さに任せた破壊者ではない。彼は九条を模倣せず、再定義している。」

その姿勢は、ドイツ的美徳“Disziplin(規律)”を新世代の文脈で体現している。

🇯🇵 NHK/スポーツナビ

“静と律、時代を分ける決勝。”

世界ランク1位・九条雅臣。

対するは、チェコの若き理性、ヤン・ヘルツ。

九条が10年以上築いてきた“静寂の王国”に、新時代の鼓動が踏み込む瞬間——

「時代が変わるか、あるいは理性が進化するか。」

🇨🇭 Swiss Tennis Journal

“The Soundless Generation Gap.”

ヘルツは「拍を持つ若者」。

どちらも感情を露わにしない。

だが九条が世界を“止める”のに対し、ヘルツは世界を“揃える”。

両者は冷静ではなく、静かに熱い。

この決勝は、テニスの未来が“どう静かに燃えるか”を決める試合になる。

メディア全体がこの試合を単なる「王者 vs 新星」ではなく、「理性の継承か、再定義か」という哲学的テーマで報じている。

そして記事の末尾は、ほぼすべてこう締める。

“Whether he wins or loses,

the world will remember this match as the moment

when silence met rhythm.”

──勝っても、負けても。

世界はこの試合を忘れない。

静寂が、リズムと出会った瞬間として。

——沈黙が、拍と出会った日。

コメント