新生活

段ボールを積み上げた部屋は、もう生活の気配が薄れていた。

「ものが少なくても、まとめるとやっぱスッキリして見えるもんだな」

そう思いながら、私はiMacをそっと購入時の箱に入れていく。エルゴトロンのアームは分解して、ネジを小袋に入れて。

そして——部屋の片隅に鎮座する、エルゴヒューマンの椅子。

「……重っっ」

キャスターを外しながら、汗だくで解体する。

持って行かなきゃ仕事にならない。背中と腰がこの椅子に慣れてしまったから、もう普通の椅子じゃ長時間もたないのだ。腰が死ぬ。

会社は上司が配慮してくれる人だから、デスクワーク用にエルゴヒューマンを経費で購入してくれた。

レンタカーに積み込むと、後部座席はあっという間にいっぱいになった。パソコン、椅子、段ボール。普通の引っ越しなら業者に頼むけれど、私は少しずつ、自分の手で運ぶことにした。

新しい拠点は横浜のサービスアパートメント。

雅臣さんが契約してくれた、モデルルームみたいに綺麗な部屋。そこにこのゴツいエルゴヒューマンを持ち込むのは場違いかもしれないけれど——私の生活には必要なものだから。

レンタカーで何往復かして、ようやく主要な荷物をサービスアパートメントに運び込んだ。

借り物の部屋だから、傷ひとつでもつけたら大変。

透明のフロアシートをまず床に敷き、その上にエルゴヒューマンの椅子を組み立てる。

「よし……次はiMac」

箱に入れて運んできたiMacを机の上に置き、電源ケーブルとThunderboltを接続。

続けて、エルゴトロンのアームを取り付けて、外部モニターをしっかりと固定。

ネジの締め具合を確かめてから、画面の角度を慎重に調整する。

二枚のモニターが並んだ瞬間、ピカピカで無機質だった部屋が、一気に「仕事場」になった気がした。

電源を入れて、デュアルモニターが無事に点灯するのを確認して、うんうんと頷いた。

「……これで、ちゃんと働ける」

まだ生活感のないアパートメントに、自分の居場所がやっとできた。

モニターの明かりに照らされて、機械に張り付いた埃がふっと浮かび上がった。

自分では丁寧に拭いてきたつもりだったけれど、こうして新しい部屋に置くと、微細な埃がやけに目立つ。

「……んー、気になる」

クロスを取り出して、iMacの背面から、キーボードの隙間まで丁寧に拭いていく。

埃なんて性能に関係ないのは分かっている。

でも、せっかく綺麗な部屋に持ち込むなら、ここも新品同様にしておきたかった。

掃除を始めると止まらなくなり、気が付けば机の上どころか棚や床まで、クロス片手に磨いていた。

静かな部屋に自分の動作音だけが響き、徐々に空気が澄んでいく気がする。空気清浄機はゴーゴー音を鳴らしていたけど。

「うん、これでよし」

どこか誇らしくなって、完成した作業環境を見渡した。

整ったデュアルモニターと椅子、ピカピカになった机。

整った環境の中にいると、心まですっきりと落ち着くような気がした。

冷蔵庫も、洗濯乾燥機も、電子レンジも。

ここは家具家電付きの物件だから、ひとつも必要なかった。

――でも、だからといって持っていたものを処分するには惜しい。

働いて、貯めて、少しずつ揃えてきたもの。

どれもまだ十分使えるし、手放すには早すぎる。

「家賃を払い続けるよりは、ずっと安いし」

そう考えた結果、レンタル倉庫を借りることにした。

安い引越し業者に頼んで、使わなくなった家電をすべて運んでもらった。

潔く処分するよりも、気が楽だった。このサービスアパートメントから退去を命じられたとしても、家具と家電が最低限あれば、また部屋を借りれば済む。

退去

電話で不動産会社に連絡し、前の家を退去する旨を伝える。

株式会社〇〇不動産

賃貸管理部 △△様

お世話になっております。〇〇マンション〇〇号室に入居しております綾瀬澪です。

このたび、〇月末日をもって退去することになりましたので、ご連絡申し上げます。

なお、家具・家電類はすでに搬出済みのため、可能であれば退去手続きを前倒しで進めていただけますと幸いです。

また、退去時の原状回復費用について確認させていただきます。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、以下の点が明記されています。

- 通常使用による経年劣化・自然損耗は借主負担とならないこと

- 壁紙・フローリングは部分補修が原則であり、借主に全面張替えを負担させるのは不適切であること

- ハウスクリーニングやエアコン清掃等は、契約時に明確な特約がある場合のみ借主負担となること

入居時の室内写真(日時情報付き)を保管しておりますので、必要に応じて提示可能です。退去精算に際しては、上記ガイドラインに則った妥当な範囲でのご請求をお願い申し上げます。

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

〇〇マンション〇〇号室

Mail: mio@example.com / Tel: 090-xxxx-xxxx

不動産会社から、割とすぐ返信があった。

綾瀬 澪 様

このたびは、〇〇マンション〇〇号室のご退去につきましてご連絡をいただき、誠にありがとうございます。

退去に際しましては、弊社担当者立会いのもとで室内状況を確認し、原状回復費用の精算についてご説明させていただいております。

なお、立会いは必須となっておりますので、下記候補よりご都合の良い日時をお知らせください。

また、立会い時に必要な原状回復費用について、その場で書面へのご署名をお願いいたします。

- 〇月〇日(〇) 午前10:00~

- 〇月〇日(〇) 午後13:00~

- 〇月〇日(〇) 午後16:00~

お手数ですが、〇月〇日(〇)までにご希望の日時をご返信ください。上記以外のご希望がございましたら、可能な限り調整いたします。

賃貸管理部 担当:△△

TEL:03-xxxx-xxxx / Mail:xxxx@xxxx.co.jp

使い慣れたキーボードを指先で叩き、メールを返信した。

株式会社〇〇不動産

賃貸管理部 △△様

お世話になっております。〇〇マンション〇〇号室に入居しております綾瀬澪です。

退去に関するご連絡をいただき、ありがとうございます。

ご案内いただきました「退去立会い」についてですが、法的に借主が立会いを行う義務はございません。退去時の室内状況につきましては、入居時に撮影した写真を保管しておりますので、必要に応じて提示可能です。

また、今後のご連絡につきましては、記録を残すためにも電話ではなく、全てメールでのやり取りを希望いたします。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

何卒よろしくお願いいたします。

〇〇マンション〇〇号室

Mail: mio@example.com / Tel: 090-xxxx-xxxx

メール送信完了。

数分たっても返事はなし。次は室内を確認した後に現状回復費用を請求してくるだろう。正当な料金を請求してくることを祈る。お互いに無駄な時間を過ごさない為に。

「……ふふん♪」

エルゴヒューマンを椅子から立ち上がった。透明のシートの上でキャスターが転がる。

「とりあえず作業終わり。さて、お昼食べようかなー」

立ち上がってキッチンへ。

冷蔵庫を開ける動作がやけに軽やかで、メールで法律ワードを並べてメールを送っていた人間と同一人物とは到底思えない。

冷蔵庫を開けると、近隣のお店で購入して持ってきた野菜多めの惣菜が入っている。

広いキッチンカウンターの上にパッケージを並べていった。

「……こんなメール、雅臣さんが見たら、私よりめんどくさいキレ方するよね」

頭の中に、無表情で相手を詰めていく九条の姿が浮かぶ。

声を荒げるんじゃなく、静かで冷酷な言葉で相手を追い詰めて、二度と逆らえなくする――あの調子。

「私だから厄介なことにならずに済んでるわけだし……」

自分で口にして、ちょっと肩をすくめる。

「いや、雅臣さんの場合は氷川さんが対応するのか。どっちにしろ絶対めんどくさいな……」

お箸と飲み物を器に用意しながら、勝手に脳内で展開される妄想にくすっと笑う。

現実はお昼ご飯の準備をしているだけなのに、頭の中ではすでに「チーム九条総出の大騒ぎ」が繰り広げられていた。

対応したのが九条だった場合 〜澪の妄想バージョン〜

メール送信画面の向こうで、九条が腕を組んでいる。

冷ややかな視線で相手の文面を読み取り、一拍おいてキーボードに指を置く。

「……退去立会いは法的義務ではない。強要すれば威圧行為と見なす」

淡々と打ち込む。句読点も必要最小限、感情ゼロ。

さらに続く。

「請求内容がガイドラインに反する場合、弊方弁護士を通じて速やかに法的手続きを取る。

以上。」

――送信。

声まで完璧に再現されて、背筋がひやっとした。

「うわ、怖っ!」

思わず口に出して、でもすぐに笑ってしまう。

「……でも絶対やりそう」

妄想の中で響いた九条の冷たい声と、惣菜の素朴な味のギャップを噛み締めながら昼食をとっていた。

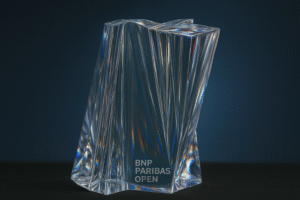

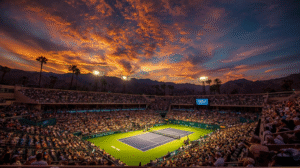

インディアン・ウェルズ

カリフォルニア州の砂漠の街・インディアンウェルズ。

年間を通じて雨がほとんど降らない乾いた空気と、日中は灼けるような暑さ、夜は一気に冷え込む極端な寒暖差。

その砂漠に忽然と現れるのが、インディアンウェルズ・テニスガーデン。

メインスタジアムの収容人数は1万6千人を超え、グランドスラムを除けば世界最大規模。

2週間にわたって男女のトップ選手が集まり、50万人を超える観客を動員する。

通称「第五のグランドスラム」と呼ばれる。

理由は規模だけではない。

大会期間はグランドスラム4大会と同じ約2週間。賞金総額は世界最高水準。

さらに、砂漠特有の環境がコートを“世界一遅いハードコート”に変える。

高く弾み、なかなか決まらない。1ポイントを取るのに体力と忍耐を削られる大会。

だからこそ、波乱も多い。過去にも格上が序盤で敗れる“番狂わせ”が繰り返されてきた。

「……着いたか」

九条は車窓に目をやりながら、小さく息を吐いた。

テニスガーデンに入ると、まず観客席の高さと広さに圧倒される。五万を超える人間を飲み込むスタジアム、整然と並ぶコート群。

――これが“第五のグランドスラム”と呼ばれる理由。

練習コートの周りには、すでに観客が押し寄せていた。試合でもないのに、視線の圧は重い。チームが荷物をロッカーに運び込む間、九条は黙ってラケットを取り出す。

「大会までに時差に慣れる期間は、三日だ。まずは体を動かしておこう」

蓮見の声に頷き、コートに立つ。

最初のラリー。乾いた空気が肺に刺さる。

空中では速く飛ぶボールが、地面に触れた途端、砂を噛んだように失速し、高く跳ねる。

――遅い。

素材が変わったところで、この環境がすべてを支配する。

「弾む分、ストローク戦で体力を削られるぞ」

蓮見が淡々と告げる。

氷川がタブレットを見ながら口を挟んだ。

「番狂わせが多い大会ですからね。去年もシードが初戦で消えました」

「俺たちも他人事じゃない。集中を切らすな」

蓮見の声が響く。

九条は短く頷き、ラケットを振り抜いた。

乾いた空気と遅いコート――環境そのものが敵だと、身体が告げていた。

滞在先のホテル

指定されたホテルにチェックインを済ませると、氷川がすでにフロントと交渉を終えていた。

チーム全員が同じフロアに固められ、外部の視線は届かない。エレベーターを降りてから廊下を歩く間に、他の選手や記者と鉢合わせる可能性も最小限に抑えられている。

「大会側が用意した部屋ですが……悪くありません」

氷川が淡々と報告する。

ロビーの吹き抜けは、客を歓待するための仕掛けにすぎない。

大理石の床も、観葉植物も、彼にとっては意味を持たない。

氷川が無言でカードキーを手渡してくる。

藤代が荷物を運び、志水と早瀬はケア用品を整理し始める。

九条は無駄のない動作で部屋に入った。豪奢な内装やリゾート仕様の家具など、観光客なら感嘆するだろうが、彼にとってはどうでもいい。必要なのは――静けさと、集中を妨げない環境。

窓の外には砂漠の夕景が広がっていた。乾いた赤茶の大地の向こうに、ヤシの木が揺れている。

「……使える」

それが九条の短い評価だった。

翌朝には、チーム全員でミーティングとトレーニングが始まる。ホテルは寝る場所であり、戦いの拠点に過ぎない。

いつもの手順。どこでも同じ。

窓の外に広がるゴルフ場の緑が目に入った。九条は無言でカーテンを閉める。必要ない光景だった。

ベッドの硬さを掌で一度だけ確かめる。

「……問題ない」

それで終わり。

不潔でさえなければ、それで十分。

ここはただの箱に過ぎない。

通話

食事とシャワーを済ませてから、時計を確認する。

インディアンウェルズは夜、日本は昼。

――昼休憩の時間帯だろう。

九条は無言でiPhoneを取り出し、発信ボタンを押した。

数秒後、画面に澪が映る。

弁当を広げていて、箸を持っていた。

「わ、びっくりした。ちょうどご飯食べてたとこ」

「……邪魔したか」

「ううん。むしろラッキー。話し相手できた」

彼女は気楽に笑う。

その軽さが、今の彼にはどうしても切り捨てられなかった。

「昨日さ、PC運んだの」

「……全部か?」

「うん。iMacも、モニターも、アームも。椅子も」

「……椅子」

九条の脳内に、澪の家で見たイカつい光景が広がる。

電動昇降デスクに、エルゴヒューマンの椅子、iMac、エルゴトロンのアームにはディスプレイが取り付けられて、見た時は縦向きになっていた。マウスはロジクールの502X。一般的にはオンラインゲーなどをする人間が使うものだ。しかも持ち歩く用のMacBookも置いてあり、これも上に乗せられるアームのスタンドが別にあった。

澪の雰囲気や人間性に似つかわしくないデバイス周りだと感じた。

「そう!あれないと落ち着かなくて。アームも取り付けたから、もう完璧」

「………お前ひとりで?」

諸々の総重量は何十キロかあるはずだ。

「うん。レンタカー借りて、ちょっとずつ往復したよ。服とか荷物もついでにね。台車で運んだ。流石にデスクはちょっと迷ってる。あれだけで30kgくらいあるんだもん。一旦貸し倉庫借りて、そっちに入れた。」

画面越しに、澪が得意げに笑う。

想像してみる。

澪が運転席に座り、後部座席に無理やり段ボールとモニターを詰め込み、汗だくで椅子を運び入れる姿を。

――現実味がない。だが、やったのだろう。

澪は意外と、一人で何でもこなす。

黙々と、誰の助けも借りずに。

「そっちどう?今アメリカだよね?」

「インディアンウェルズだ」

「………どんな感じ?」

「ロサンゼルスから車で二時間半の距離。砂漠の中だ」

「え、じゃあ雅臣さん、二時間半も車に乗ったの? よく耐えられたね」

「……空港から三十分だ」

「なんだ、やっぱり! 雅臣さんが長時間の車移動に耐えられるわけないもんね」

画面の向こうで澪が笑う。彼女の中ではもう「車移動に弱い男」という認識で固定されているらしい。

「渋滞とか混雑とか、めっちゃ嫌いそうだもんね」

「……好きな人間はいないだろう」

「でも私とかは慣れてるから、まあ仕方ないかーって思えるの。雅臣さんの場合、我慢するって概念なさそう」

「無駄だからな」

「ほらやっぱり!」

澪の声は弾んでいて、からかっているようで、本気でそう思っているようでもあった。

その笑い声を聞きながら、九条は小さく息を吐いた。

「ところで砂漠だったらラクダいるの?」

「……いない」

「じゃあサボテンは?」

「……ある」

「おお、本当に砂漠なんだ」

インディアンウェルズは、砂漠の中に忽然と現れるリゾート都市だ。

高級ゴルフリゾートやスパ、週末のファーマーズマーケット。少し足を伸ばせば、ジョシュアツリー国立公園やパームスプリングスの景観も楽しめる。

観光客にとっては、非日常と安らぎを兼ね備えた地。

だが九条にとっては、砂漠の真ん中にある大会会場、それ以上でも以下でもない。

「楽しむ」ことより「勝つ」こと。ここでの時間に観光は不要だった。

それでも澪は違う。

「せっかくなら、少しは楽しめばいいのに」

彼女は日常の延長に小さな喜びを見つけようとする。

九条の徹底した合理と、澪のささやかな欲。それは同じ風景を前にしても、まるで別の景色を見ているようだった。

「どこに行っても同じ砂漠だ。俺は試合で勝つためにここに来ている。他の場所に用はない」

画面越しに澪がむくれる。

「うーん……じゃあ、レポートしてよ。場所の情報じゃなくてさ、どう感じてるの?その場所」

少し考えてから、九条は淡々と答える。

「……空気が乾燥している。昼と夜の差も大きい」

「他には?」

「……ボールが遅い」

「遅い?」

「この環境で、ボールのバウンドが遅く高くなる。世界で最も遅いハードコートだ」

澪は目を丸くする。

「全豪オープンもハードコートだったよね。そんなすぐ分かるぐらい遅いの?」

「遅い」

「床の素材ってハードコートだと一緒なの?」

「最近、変わった」

九条は淡々と続ける。

「二十五年ぶりにサーフェスが変わった。以前はプレキシペーブだったが、今はレイコールドだ」

「へぇ……聞いたことない」

「全米やマイアミと同じ系統だ。ただ、この環境では違う挙動になる。バウンドが高く、遅い。赤土に近いスピードだ」

澪はお弁当の箸を止め、感心したように画面を覗き込む。

「同じ“ハードコート”でも全然違うんだね」

「同じ呼び名でも、条件次第で別物だ」

「だから選手ってすごいよね。毎回違う条件で戦ってるんだ」

澪はお弁当をつつきながら、素直に感心したように言った。

「天候とか気温も変わるもんね。しかも世界中移動して、時差もあるしさ。自分がどこにいるのか分からなくなりそう」

「……分かる。行き先は告げる」

「いや、体感の話ね」

澪は吹き出して、慌てて口元を押さえた。

「体調崩さないでよ?」

「……気をつける」

九条は短く頷いた。

「でもさ、なんで砂漠にテニスの会場作ろうと思ったんだろうね?」

「……俺にきくのか」

九条が半ば呆れ気味に返すと、澪はスマホを手に「検索、検索」と指を走らせる。

「えーっとね……あった。年間の日照日が354日、雨ほとんど降らないから、試合が延期になるリスクが少ないんだって」

「……合理的だ」

「あと、この辺リゾート地でゴルフ場もいっぱい。観光とか経済的にメリットあるんだってさ」

「……俺は観光のために砂漠に来ない」

「まぁあなたはそうだけど。オーナーの人が“最高のテニス環境を作る”って投資したんだって。熱意だねぇ」

九条は無言で眉をひそめる。

「雅臣さんは、観光客を呼ぶ側でしょ。選手なんだから。パンダよパンダ」

「……パンダ?」

「そう。動物園のスター。いるだけで人が集まるでしょ? だから砂漠にまでテニス場作って、お客さんに見せるんだよ。雅臣さんたちを。そう考えると一気に緊迫感下がるな」

「………俺は愛想は振りまかない」

「パンダも愛想振りまかないよ。本人はマイペースに笹食べてるだけよ。周りが勝手に注目して集まってくる。ほら、一緒でしょ?」

「一緒にするな」

澪はスマホの向こうで笑いながら、お弁当の箸を動かしている。

九条は言葉を切ったまま、無表情に画面を見つめ続けた。

「強い選手って人気者だもんね。そりゃ人集まるわ」

九条は短く息を吐く。パンダのように愛嬌を振りまくつもりはない。だが、澪の言う「呼ぶ側」という言葉だけは否定できなかった。

「……余談だが、パンダは本来、クマ科の肉食動物だ」

不意に九条が口を開く。

「え、肉食なの?でも笹食べてるよ?」澪が箸を止める。

「進化の過程で、肉の旨味を感じる味覚を失った。だから肉を食べても“おいしい”と思えない」

「へえ……!」

「逆に竹や果物の方を“おいしい”と感じる。栄養はほとんど取れないのに、だ。だから大量に食べる」

「効率悪っ」

「肉を食べるより“おいしい竹”を食べ続けることを選んだ。その結果、狩りは下手で、肉食獣としては生き残れない」

「………見た目は強そうなのにねー。なんか切ない」

「飼育下では肉を細かくしてミルクに混ぜれば食べることもあるがな」

「……蘊蓄のレベル超えてる」

九条は淡々と告げ、澪は弁当を前に「なるほどねぇ」と感心している。

「なんでそんなこと知ってるの?」

澪が笑いながら首を傾げる。

「子供の頃、図鑑を読んでいた」

九条は淡々と答えた。

「おお、いいとこのぼっちゃんだ」

「……何故」

「だって普通の子はマンガとテレビでしょ。図鑑は勉強熱心か、お金持ちの家の子のイメージ」

「習い事の待ち時間に置いてあったから読んでいただけだ」

「でもよく覚えてるね。私読んでも忘れそう」

澪は笑いを堪えきれずに弁当を口に運ぶ。九条は無表情のまま、画面越しに視線を落とした。

彼の頭の中に浮かんでいるのは、子供の頃に開いた図鑑のページ。白黒のパンダが竹をかじる姿。

――知識は、ただの暇つぶしに過ぎなかったはずだ。

それが今になって、なぜか彼女との会話に繋がっている。

「……お前は、子供の頃は何を読んでいた」

「え? 本?」

澪は少し考えて首をかしげた。

「子供の時は……本よりアニメ見てたかな。家に昔のアニメのDVDがあったから、それをよく見てた」

九条が目を瞬かせる。

「図鑑ではなく、アニメか」

「うん。だから私は雑学より、歌の歌詞とかセリフとか覚えてるタイプ」

「……無駄な記憶力だな」

「ひどっ。でもね、アニメのセリフに励まされたこともあるんだよ」

澪が少し笑って肩をすくめる。

「“どんなに負けそうでも、前に進む”とか、そういう言葉って、子供心に残るんだよね」

「図鑑には励ましの言葉は載っていない」

「でしょ。だから役に立たないとか言わないで。私にとってはちゃんと役に立ってるんだから」

九条は短く息を吐き、ぽつりと漏らした。

「……お前は、変わった知識で生き延びてきたんだな」

「えー、なにそれ褒めてる?」

澪が笑って首をかしげる。

「生き延びた、という事実だけを言った」

「ふふ。じゃあいいことにしとく」

少し間を置いて、澪が思い出したように聞いた。

「そういえば雅臣さん、アニメ見なかったの?」

「全く」

即答だった。

「本当に? 一度も?」

「時間はすべて習い事と練習に使った」

「……あ、やっぱりそういう家かぁ。じゃあ今度一緒に見ようよ」

澪の目が、子供のようにきらきらと光る。

「アニメとは言え、侮れないんだから」

「……オフシーズンに入ったらな」

「オフシーズンって、十二月ぐらい?」

「ああ」

「とおっ!でも仕方ないか。ここから怒涛のスケジュールだもんね」

澪は口を尖らせながらも、納得して笑った。

テニスのツアーは、年明けの全豪オープンから始まり、十一月のファイナルズで幕を閉じる。

ほぼ一年を通して試合は続き、十二月だけがわずかな休養期間だ。

一月のオーストラリア。二月は中東やヨーロッパ。三月にはアメリカでインディアンウェルズとマイアミ。

春から初夏にかけてはヨーロッパの赤土を転戦し、全仏オープンへ。

六月には芝へ舞台を移し、伝統のウィンブルドンが待つ。

夏は北米のハードコートで全米オープン。

秋はアジアとヨーロッパの室内シーズンを経て、十一月のファイナルズに辿り着く。

休みはほとんどない。

大陸を移動し、気候に順応し、毎週のように戦い続ける。

アスリートの一年は、常に移動と試合と調整の連続で埋め尽くされている。

「こんなの毎年やってて、よく体壊さないね。すごいな」

澪の声は、ただの驚きと感嘆でしかない。

九条は短く答える。

「壊す奴もいる」

それが当たり前の世界。

ツアーに耐えられず、途中で姿を消す選手はいくらでもいる。

生き残る者の方が少ない。

「じゃあ、見てほしいラインナップ今から考えとくね」

澪はにこにこと笑って、スマホのメモにでも書き出しそうな勢いだ。

「雅臣さんは怪我しないでね。なるべく」

願うように口にした澪の言葉は、強い命令でも祈りでもなかった。

ただ、彼女なりの現実的な願望。

九条はほんのわずかに目を伏せる。

「……努力はする」

それ以上の約束はできない。

それが、この競技の真実だからだ。

「……食べる手が止まってるぞ」

九条が淡々と指摘する。

「あ、ほんとだ。食べないと。お昼終わっちゃう」

慌てて弁当箱に箸を戻す澪。

画面の向こうで、ほんの少し照れたように笑っていた。

「……昼休みの間だけだろ。人の心配してないで食べろ」

淡々とした声に促され、澪は慌てて弁当をつつき始める。

「食べますー。ていうか、私とこんな喋ってていいの? 忙しくない?」

「こっちは夜だ。シャワーも済ませた。あとは寝るだけだ。お前の休憩が終わったら寝る」

澪は口にご飯を運びながら、ふっと笑う。

まるで彼が自分の生活リズムを合わせてくれているみたいで――ちょっとだけ、胸の奥があたたかくなる。

「お昼休憩終わるの待っててくれるんだ」

澪がふふっと笑う。

「……なんだ」

「別にー?」

「なに笑ってる」

「んー? 嬉しいなーって」

小さく肩をすくめてみせる澪に、九条は言葉を返さない。ただ画面越しに視線を落とし――ほんの僅かに眉間の皺が緩んだ。

「……早く食べろ」

「はーい」

「こぼすなよ」

澪は笑いながらお弁当を抱え直す。注意の言葉に隠された優しさを、声の端から拾い取ってしまう自分に、思わず胸の奥が熱くなる。

「そろそろお昼終わるから切るね」

「ああ」

「またね。試合、見守ってるからね」

「……ああ」

画面が暗転し、静けさが戻る。

だが耳の奥には、まだ澪の声が残っていた。

電話を切ったあと、九条はしばらく暗い画面を見つめていた。

耳の奥に残る声を振り払うように、端末を伏せてベッドに身を沈める。

長距離移動と時差の負担が体に重くのしかかり、まぶたは思いのほか早く落ちていった。

パンダの夢

試合を前に、余計な雑音を遮断するはずだったのに――。

センターコート。

試合開始を告げるざわめきの中、九条はサービスラインに立っていた。

しかし、視線を上げた瞬間――観客席の最前列。

そこにいたのは、パンダの着ぐるみを着た澪。

中身が誰かは一瞬で分かる。仕草も、声も。

「がんばれーっ!!」

両手をぶんぶん振って、子供みたいに全力で叫んでいる。

周囲の観客も釣られて笑って、拍手が広がっていく。

……馬鹿げている。

そう分かっているのに、九条はサーブを打とうとする腕がわずかに震えた。

無表情のまま、ただ心の奥で――

「……くだらん」

目を開けると、ホテルの天井。

パームスプリングスの夜はまだ静かで、外は漆黒の砂漠の空気。

――だが胸に残っていたのは、センターコートに響いた「がんばれー!」の甲高い声と、パンダの着ぐるみがぶんぶん振っていた手。

九条は、額に手を当てて低く吐き出す。

「……なんだ、この緊張感のない朝は」

大会の初戦を控えているはずなのに。

氷の男にとって、最も不似合いな目覚めだった。

夢の残滓を振り払うように、九条はベッドから起き上がった。

「切り替えろ」――いつものように自分に命じる。

熱めのシャワーを浴び、肺の奥にまで砂漠の乾いた空気を流し込む。

水流が頭から肩へ、背中を叩くたびに、さっきまでのパンダの幻影が薄れていった。

鏡に映る自分は、もう氷の仮面を取り戻している。

表情筋は緩まない。眼差しだけが、研ぎ澄まされていた。

バスローブを羽織り、食堂へ向かう。

野菜と卵、低脂肪の肉。レオンが整えた朝食は無駄がなく、栄養計算で割り切られたものだった。

黙々とナイフとフォークを動かしながら、九条は思う。

――これでいい。氷に戻らなければ、勝てない。

だが、耳の奥にはまだ「がんばれー!」という浮ついた声が残っていた。

コメント