決断

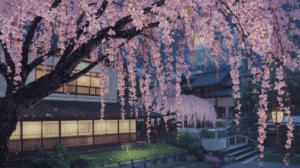

土曜の朝。

まだ街が動き出す前の時間に、澪は小さな鞄を肩に掛けて外に出た。

生理が終わりかけのタイミングを計って予約したこの日。平日は仕事があるし、痛みが長時間続くなら、休みの日の方が良い。

春には九条と温泉に行く予定がある。

動くなら早い方が良い。

――だから、今日しかない。

産婦人科のドアを潜ると、特有の消毒の匂いが鼻をかすめた。

受付で保険証を渡して、番号札を受け取る。指先に小さな紙の感触を覚えながら、待合室の椅子に腰を下ろした。

隣の席では、小さな赤ちゃんを連れた母親が、赤ちゃんに向かって微笑みかけている。反対側では、妊婦らしき女性が腹を撫でながらスマートフォンを見ていた。

そのどちらでもない自分を意識して、澪は膝の上で手を組む。

――生理の終わりかけ。

予約した時間に合わせて、澪は産婦人科の待合室に座っていた。

「装着は三日目から七日目が望ましいんですよ」

診察のとき、医師がそう説明してくれた。子宮口がわずかに開いているから、器具を入れる痛みもまだ耐えやすいのだという。

七日目。ちょうど今が、その「適した最後の時期」。

澪は待合室で、緊張した様子で手のひらを膝に置いていた。

数分で終わる処置だと聞いている。けれど、その数分の間に自分の体の奥へ異物が入る。その現実を想像するだけで、喉が渇いた。

名前を呼ばれ、ゆっくりと立ち上がる。

――今日、この決断をする。

目的

事前検査は先日、既に受けていた。

それでも、処置直前の検査はある。

問診のあと、いくつもの検査。

妊娠の有無を確認する検査。

超音波で子宮の形や位置を調べると、モニターに白と黒の影が浮かんだ。

子宮頸がんの細胞診、性感染症の検査――淡々と進んでいく項目の一つ一つが、澪の心に小さな重みを落としていく。

問診票に丸をつけるとき、澪は一瞬だけ迷った。

目的は、本当は「避妊」。けれど、それだけじゃない。

毎月の激しい痛みに、鎮痛薬を手放せない日があるのも事実だった。

――月経困難症治療のため。

そう言えば、嘘にはならない。

紙の上に書かれた文字を見つめながら、小さく息を吐く。

自分の選択を正当化するための理由づけ。

でも、それがなければ、この制度の冷たさに押しつぶされそうになる。

白衣の医師が結果を一通り確認し、書類をめくりながら顔を上げた。

「特に大きな問題はありません。今日、挿入できますよ」

安堵と同時に、緊張が胸に広がった。

これで本当に、自分の体の中に“異物”を入れることになる――そう思った瞬間、手のひらにじわりと汗がにじむ。

「装着後は、不正出血や、直後は下腹部の鈍痛が出ることがあります。ただ、多くの場合は出血は数ヵ月で落ち着きます」

「……はい」

澪は小さく頷き、同意書に署名した。

カーテンで仕切られた処置室に移動すると、看護師が優しい声で言った。

「リラックスしてくださいね。大丈夫ですから」

だが、心臓の鼓動は早まるばかりだった。

――これは自分で選んだこと。雅臣さんには言わない。誰にも言わず、ただ自分の中に抱え込む。

不安

「力抜いててくださいね」

医師の声は落ち着いていて、安心させようとしてくれているのがわかる。

けれど、澪の背中は自然に強ばっていた。

冷たい金属が当たる感覚に、思わず喉が鳴る。

お腹の上で、少し握った指先がかすかに震えていた。

――深呼吸。

頭の中で何度も唱えて、肺を大きく膨らませる。

でも、白いライトの眩しさと、器具が触れる感覚が重なり、怖さは簡単には消えてくれない。

「子宮頸がんの検査も一緒にしておきますね」

事務的でありながら、優しさを含んだ声。

ブラシが擦れるような感触が体の奥で広がり、澪は唇を噛んだ。

――痛みというより、不安。

その時間をやり過ごすために、器具がカチャカチャいう音だけに意識を向ける。

ここには誰もいない。

隣で手を握ってくれる人もいない。

だからこそ、この感覚も選択も、全部自分ひとりで受け止めるしかない。

装着を終え、処置室のカーテンを出るときには、下腹部に鈍い痛みがじんわりと広がっていた。歩くたび、身体の奥が重く引っ張られるような感覚が残る。

再び診察室に戻り、椅子に腰を下ろすと、白衣の医師がカルテを確認しながら顔を上げた。

「よく頑張りましたね。今は鈍痛があると思いますが、数日で落ち着いていきます」

「……はい」

医師は少し間を置いて、穏やかに尋ねた。

「ミレーナを入れることは、パートナーの方には伝えていますか?」

澪は短く首を振った。

「いいえ。今日、産婦人科に来ることも伝えていません。遠距離なので……」

医師は強く追及することはせず、ただ小さく頷いた。

「そうですか。これは念のためにお伝えしますね」

声を和らげて、続ける。

「あなたのパートナーがそうという意味ではないんですが――現実として、ミレーナを入れたと知ると、コンドームを使わなくなってしまう方がいるんです」

澪は腹部の痛みを感じながらも、耳を傾けた。

「ミレーナを入れていても、子宮外妊娠や性感染症は防げません。ですから、性交渉の際はコンドームを必ず使ってください」

責める調子はなく、患者を守ろうとする確かな優しさがこもっていた。

――雅臣さんが「じゃあ避妊しなくていい」なんて言うはずがない。

そんな言葉を口にする姿を想像することすら、嫌悪感しかなかった。

もし現実で言われたら――きっと、二度と会わなくなるくらいの衝撃になる。

信じている。

疑ってなんていない。

でも、どれだけ信じていても、このことを話そうという気になれなかった。

――それは彼を疑うからではない。

世の中には、わざとじゃなくても人を傷つけてしまう現実がある。

余裕をなくして、自己中心的になってしまうこともある。

そういう“誰か”と“どこか”の出来事が、対岸の火事みたいに確かに存在している。

悲しいけれど、その現実に触れてしまった以上、もう無邪気にはなれない。

――だから、自分のことは自分で守る。

そう決めただけだった。

――雅臣さんに傷付けられたことなんて、一度もない。

わたしはいつも守られている。

優しい言葉をもらって、手を引かれて、支えられている。

けれど、世の中のすべてがそうじゃない。

悲しいことだけど、それが現実。

遠くで誰かが泣いていても、ただ胸を痛めるだけで、自分には何もできない。

――だから、自分のことだけは自分で守るしかない。

未来

「ミレーナをつけている期間は高い避妊効果が得られますが、体そのものは変化していません」

医師は、カルテから目を上げて柔らかく言った。

「もし、赤ちゃんが欲しいと思う時が来たら、外せば生理は再開しますし、ちゃんと妊娠できますからね」

――未来は閉じられていない。

その言葉に、胸の奥が少しだけ軽くなった。

今はまだ、誰にも言わず、自分の中に抱えておく選択をした。

でも、いつかは欲しいと思う日が来るかもしれない。

その時は、また自分で選び直せばいい。

下腹部に残る鈍い痛みを抱えながら、澪は小さく頷いた。

痛み止めを処方され、処置室の奥にあるベッドでしばらく横にならせてもらった。

カーテンで仕切られた小さな空間。

薄い布越しに聞こえるのは、看護師たちの足音や、どこか遠くの話し声だけ。

下腹部はまだじんわりと重い。

でも、少しずつ呼吸は落ち着いてきた。

一人になった途端、胸の奥に別の考えが浮かんでくる。

――赤ちゃんが欲しい、って。

いつか自分もそう思える日が来るのかな。

今は想像がつかない。

けれど、さっき医師が言ってくれた「外せばまた妊娠できます」という言葉が、ぼんやりと頭に残っている。

未来は閉じていない。

ただ今日は、目の前の痛みと、選んだ決断だけを抱きしめている。

事情

産婦人科という場所――

そこにいる人たちは、皆とても優しい。

受付の声も、看護師の手つきも、医師の言葉も。

それは「お客様」や「患者」といった距離の優しさとは違っていた。

ここに来る人たちは皆、女性で。

それぞれに、妊娠、出産、不安、事情……他人には言えないものを抱えている。

だからこの場所には、外の世界とは種類の違う優しさが流れている。

――その中で、私もまた、自分だけの事情を抱えて横になっている。

会計を済ませて、手渡された領収書を見つめた。

金額は一万一千円。――月経困難症の治療という名目だから、この料金で済んでいる。

けれど、もし「避妊目的です」と言えば、この何倍もの額を払うことになる。

日本は医療費が安くて助かる国のはずなのに、ここはどうしてこんなに差がつくのだろう。

保険適応か否か、することは同じでも、目的でそれが明確に分けられる。

領収書の数字を指でなぞりながら、澪は静かに思った。

――これは彼のためだけじゃない。

自分の人生を守るために、必要な選択なんだ、と。

領収書を財布にしまいながら、澪はふと考えた。

――日本で女性が主体的に選べる避妊方法。

低用量ピル、IUDやミレーナ、アフターピル、不妊手術……。

注射やパッチ、インプラントだって名前はあるけれど、取り扱いは限られているし、自由診療なら費用も跳ね上がる。

「選べます」とリストに並んでいても、実際は簡単に手を伸ばせない。

選択肢はあっても、自由に選べるとは言えない。

結局のところ、日々の負担もリスクも、女性の体と人生に偏っている。

――それが現実。

帰還

横浜のサービスアパートメントに戻ると、外の光がすっかり沈んでいた。

処置の痛みはまだ下腹部に残っていて、薬を飲んでも鈍い重さは消えない。

シャワーを浴びて、ベッドに横になったまま、無意識にスマホを手に取った。

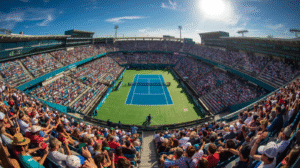

ニュースアプリを開くと、テニスの速報が目に飛び込んできた。

――「九条雅臣、準々決勝で敗退」

指先が止まった。

彼の負けを、こんな風に文字で知るなんて。

遠く離れた場所で、自分は自分の身体を守る選択をしていた。

彼は彼で、コートの上で戦い、そして敗れた。

スマホの画面に表示された文字を見て、澪はしばらく動けなかった。

――敗退。

自分の身体に器具を入れたその日に、彼は遠い地で戦い、そして負けた。

別々の世界を生きているような孤独が、胸に広がる。

それでも、メッセージの入力欄を開く。

指先がためらいながらも、短く打ち込んだ。

試合お疲れさまでした。ゆっくり休んでくださいね。

ほんの一文。

でも、嘘はなかった。

――心から、労いたかった。

送信ボタンを押したあと、澪はスマホを伏せた。

下腹部の鈍痛と、胸の痛みが、同じ重さで静かに広がっていった。

労い

プライベートジェットのベッドで横になっていた九条は、目を閉じても眠れなかった。

頭の奥に、試合の光景が蘇る。

――集中の奥。

球の回転、風の匂い、観客のざわめきすら消えた世界。

そこに突然、幻聴のように響いた。

「……雅臣さん」

澪の声だった。

あり得ないはずなのに、確かに聞こえた気がした。

次の瞬間、現実に引き戻されるように意識が揺れた。

張り詰めていた神経が一気に解け、体に重さがのしかかる。

ほんの一瞬の鈍り。

それが、敗北に直結した。

(澪のせいじゃない)

そう思う。

あれは、自分の内側が呼び戻した声にすぎない。

ただ――あの瞬間が頭から離れない。

ポケットの中でスマホが震えた。

画面を開くと、澪からのメッセージが光っていた。

試合お疲れさまでした。ゆっくり休んでくださいね。

短い一文。

けれど、それを目にした途端、彼女の声がまた耳の奥に蘇った。

――敗けた理由を、誰かに問われても答えはしない。

ただ、自分の中には確かに刻まれている。

コメント