ボートショー

2025年2月19日。ドバイハーバーには世界中から人々が集まっていた。

広大なマリーナには巨大なスーパーヨットが並び、最新の海洋技術や限定モデルの発表が相次いで行われる。

ジェットスキーやパラセーリングのライブデモンストレーション、高級スーパーカーの展示エリアもあり、会場全体が「豪華」「最先端」「非日常」の熱気に包まれていた。

澪は、自社のブースに立っていた。

胸元に社名の入った制服に身を包み、営業スマイルを絶やさずに来場者へ声をかける。

英語での説明はもちろん、中国語を使う場面もある。

相手がどんな言語を使っても、自然に切り替えて応じていく。

「This model is equipped with the latest navigation system.(こちらのモデルには最新の航行システムが搭載されています)」

「它的甲板空间非常宽敞,适合家庭和朋友一起使用。(デッキスペースが非常に広く、家族や友人と過ごすのに適しています)」

澪の声はよく通り、説明のテンポも軽快だった。

仕事中の彼女は、普段九条の前で見せる“ふにゃふにゃした姿”とはまるで別人のようだ。

業界関係者や富裕層の客と、笑顔で堂々と渡り合うその様子は、プロフェッショナルそのものだった。

澪の前に、白いカンドゥーラを身にまとった中東の男性客が立った。澪は笑顔で挨拶した。

「السلام عليكم. أهلاً وسهلاً بكم.(こんにちは。ようこそお越しくださいました)」

客は目を細め、興味深そうに尋ねてきた。

「هل تتحدثين العربية؟(アラビア語が話せるのですか?)」

澪はにこやかに首を振る。

「درست قليلاً فقط. الإنجليزية أفضل بالنسبة لي.(少し勉強しました。でも英語の方が得意です)」

その誠実な答えに、男性客は柔らかく笑った。

「هذا كافٍ. يكفي أنك حاولت.(十分ですよ。努力が伝わりました)」

澪は笑顔で頷き、すぐに英語へ切り替えてパンフレットを広げた。

プロの営業担当としての落ち着いた声色が、ブースに響いていた。

男性客が去ったあと、澪は資料を揃え直していた。

そこへ、同僚の佐藤健介が軽い調子で声をかけてきた。

「おー、今のアラビア語、良かったじゃん。お客さん、めっちゃ喜んでたな」

澪は笑顔を崩さず答える。

「……ありがとうございます」

「いやほんと、俺だったら絶対できないわ。さすが綾瀬さん。頼りにしてるからさ」

そう言って、わざとらしく肩を軽く叩いてくる。

業務上のねぎらいに見えて、妙に馴れ馴れしい。

澪は笑顔を保ちながら、頬がわずかに引きつった。

「……フォローできることがあれば言ってください」

「おう、助かる! じゃあ後で資料の差し替え、一緒にやってくれよ」

軽く言い残し、別の客の方へ歩いていった。

笑顔の裏で、澪の表情は一瞬だけ曇る。

――できるだけ、話しかけてほしくない。

心の中でそう願いながら、再び来場者の方へ向き直った。

九条の練習2日目

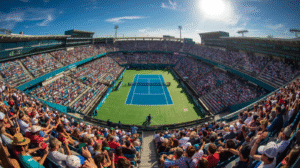

アビエーション・クラブ・テニス・センターの練習コート。

九条の前に立つのは、昨日のマテオとはまったく違うタイプの選手だった。

コートに立つのは、ドイツ出身のダミアン・シュナイダー。

守備を軸とするプレースタイルで知られ、深い位置からでも正確に球を返してくる。

豪快に押し切るマテオとは対照的な相手だ。

ラリーは一球ごとに延々と続き、緊張感が張り詰める。

スピードではなく、じわじわと削られるような持久戦。

「……安定しているな」

ダミアンは低く、淡々と呟いた。

声に抑揚はない。観察結果をそのまま口に出しているだけだった。

「こちらの打球を読んでいる……さすがだ」

九条は表情を変えず、次の球を放つ。

コート脇から観ている蓮見は思わず口を引き結んだ。

「……昨日とは逆だな。力で押す相手じゃない」

氷川も短く頷く。

「集中力の消耗が激しいタイプです」

九条は無表情のまま、相手の打球を拾い続ける。

息が乱れ、額に汗が滴り落ちても、フォームは乱れなかった。

静かな緊迫感の中で、ただ一点を射抜くように相手を見据えていた。

休憩

長いラリーの末、ダミアンがラケットを下げた。

「……休憩にしよう」

ベンチに歩み寄り、タオルで汗を拭う。

その横顔は変わらず冷静で、呼吸もほとんど乱れていない。

そして、ふと九条を見やる。

「……君のボールは、崩れない」

それだけを告げ、黙って水を口に含んだ。

評価とも感想ともつかない言葉。だが、簡潔だからこそ重みがあった。

九条は表情を変えず、ただラケットを握り直す。

次のラリーを、当然のように見据えていた。

ベンチの後方で見ていた蓮見が、タオルを肩にかけながら小さく呟いた。

「……崩れない、か」

志水は頷き、冷静に補足する。

「持久戦であれば、集中力の持続が勝敗を分けます。普通ならどこかでフォームが乱れる。しかし、九条さんは……まだ落ちていません」

氷川も視線をラリーの跡に向ける。

「昨日の高速サーブもそうでしたが……“異常な条件”を前提にして、それに適応している。あの選手の評価は正しいでしょうね」

蓮見は息を吐き、額の汗を拭った。

「どこまで行く気だ、あいつ……」

練習再開

九条が淡々とボールを打ち返す姿を、ベンチ脇から見つめながら蓮見が口を開いた。

「……人と打ち合うと集中が増すな」

志水も同じく視線をコートに送り、短く頷く。

「やはり対人間の緊張感がある方が、戦いやすいのでしょう」

氷川が資料に目を落としながら問う。

「昨日のマテオとの練習のダメージはどうだった?」

志水は一拍置いて答える。

「それが、意外とあまり。やはり衝撃をうまくいなせていたようです……集中力のバケモノですね」

蓮見は小さく笑い、仕方ないとでも言うような口調で言った。

「もともと自分の世界に籠りやすいところはあるけどな」

コートでは、九条が無機質なほどに正確なラリーを続けていた。

蓮見の呟きに、氷川が小さく首を振った。

「……それでも、以前とは違います」

蓮見が目を向ける。

「違う?」

「はい。以前は“自分の世界”の中に完全に閉じこもっていました。外からの声は、勝敗にすら無関係だった。

けれど今は――練習中でも、外の状況を意識している」

志水も静かに続ける。

「……確かに。昨日も電話がかかってきた時は、わざわざ会話をしていましたからね」

蓮見は小さく笑い、肩を竦めた。

「やれやれ。バケモノも、少しは人間になってきたってわけか」

志水の感想

「でも、意外と女性関係で変わる人だったんですね」

志水が視線をコートに向けたまま淡々と口にする。

「そういうの“無意味だ”とか言って拒絶しそうなのに」

氷川は黙り込み、ふと別の光景を思い出していた。

初めて澪と接触し、彼女を九条のレジデンスまで送り届けた夜――無言のまま、しかし確かに九条の空気が変わっていたことを。

「………波長が合ったんでしょう」

蓮見が苦笑混じりに肩を竦めた。

「すげーマイナーな波長だろうな」

短いやり取りのあと、三人の視線は再びコートへ戻る。

そこでは、九条が無表情のままダミアンと打ち合いを続けていた。

電話

練習の合間、ベンチに戻った時、九条のスマホが震えた。

画面を見て通話を押すと、明るい声が飛び込んでくる。

『もっしもーし! そっちはどう? 外暑そうだから、熱中症気を付けてね。……言われるまでもないだろうけど』

「……ああ」

『紫外線対策も!』

ちょうどそのタイミングで、背後から日焼け止めスプレーを満遍なく吹きかけられる。

九条は無表情のまま少し顔をしかめた。

「……振られる」

『マジで!? 本当にやってるの!?』

澪の笑い声がスピーカーから弾んだ。

『紫外線対策大事! 日焼けは肌の軽い火傷なんだよ!』

「知ってる」

短い返事に、澪はふっと笑った。

『やっぱり? じゃあこっちも頑張るね! また夜にね』

「ああ」

通話が切れる。

九条はスマホを置き、再びラケットを握った。

澪は澪の場所で、九条は九条の場所で。

互いに別の舞台で、それぞれの時間が始まっていった。

無言の緊迫感

コートには、硬質な音だけが響いていた。

ラケットとボールがぶつかる鋭い衝撃音、スニーカーがコートを擦る音――それ以外に言葉はない。

相手のダミアン・シュナイダーは、マテオのように声を張り上げることもなく、淡々とラリーを続ける。

感情を表に出さず、ただ正確に、同じリズムで打ち返してくる。

九条もまた無表情で打球を重ねていた。

互いに一歩も譲らず、まるで試合さながらの緊張感。

ベンチで見ていた蓮見が、低く呟いた。

「……黙々としてる分、余計に緊張するな」

志水は短く頷く。

「ええ。集中の密度が高すぎる」

ラリーは途切れず、一定のテンポで続いていく。

まるで二人の間にだけ閉じた空間が存在しているようで、観ている側の呼吸すら浅くなる。

蓮見がタオルで首筋を拭いながら呟いた。

「……なんか、息苦しいな」

「観ているこっちが、ですね」

氷川が同意するように短く返す。

九条もダミアンも、ただ黙々と打ち合う。

そこに一切の雑音はなく、研ぎ澄まされた音だけがコートに響いていた。

「……この2人、仲悪いの?」

ラリーを見守りながら、蓮見が首を傾げる。

志水は視線をコートから外さずに答えた。

「そういう次元ではないのでは」

氷川も静かに補足する。

「好きとか嫌いとかの感想が、そもそも無いんじゃないですか。互いに“ただ打ち合う対象”として見ているだけでしょう」

ベンチの空気は重苦しいままだった。

九条とダミアン――二人の間に流れるのは感情ではなく、極限まで研ぎ澄まされた集中だけだった。

ベンチに沈黙が落ちる。

コート上では、ただ黙々とラリーが続いていた。

蓮見がタオルを握り直しながら、小さく吐き捨てる。

「……どっちが先に崩れるか、だな」

志水は短く頷いた。

「体力か、集中か。どちらにせよ、これは試合以上に過酷です」

九条も、ダミアンも、一歩も退かない。

互いの限界を測るように、ひたすらに打球を繋ぎ続けていた。

日が傾き始め、コートに長い影が落ちる。

それでも二人のラリーは途切れることなく続いていた。

練習終了

やがて、ダミアンが最後の一球を打ち返したところでラケットを下げた。

「……今日はここまでにしよう」

九条は無言のまま立ち止まり、わずかに頷く。

ダミアンは淡々とタオルで汗を拭い、ボトルの水を口に含んだ。

「試合のようだったな」

蓮見が肩で息をつきながら呟く。

だが九条もダミアンも、表情を変えない。

練習だったのか試合だったのか、外からは区別できないほどの時間が、ようやく終わりを迎えていた。

荷物をまとめながら、ダミアンが九条に視線を向けた。

「……また打とう」

短く、それだけ告げて背を向ける。

言葉に感情の起伏はなく、約束でも挑発でもなく、ただ事実の確認のようだった。

九条も同じように無言で頷き、ラケットをケースに収めた。

蓮見が小さく息を吐く。

「……やれやれ、どっちもタフすぎる」

コートに残された緊迫感だけが、しばらく漂い続けていた。

帰るはずが…

九条は無言でタオルを肩に掛け、ラケットをバッグに収める。

「……シャワーを浴びて、ホテルに戻る」

当たり前のようにそう口にした時だった。

「よーし、じゃあ今からボートショーに行こー!」

突如として蓮見が拳を突き上げる。

…………は?

九条だけでなく、氷川も志水も早瀬も、一斉に眉をひそめた。

唯一、レオンだけが「いいねぇ!」と笑って拍手していた。

九条は無言でタオルを肩に掛けたまま、一瞥して吐き捨てる。

「……お前一人で行け」

「そんな冷たいこと言わないでよ雅臣さーーーん!」

わざと大声を張り上げながら、蓮見が九条の腕にしがみついた。

九条は眉ひとつ動かさず、冷ややかに言い捨てる。

「気持ち悪い」

横で氷川が「……」と額を押さえ、志水は顔も上げずに「無駄な体力を使うな」とぼそり。

氷川が小声で呟いた。

「あれ、彼女の真似ですかね?」

レオンが笑って肩をすくめる。

「似てないけど、そうだろうね」

そのやり取りを気にも留めず、蓮見はさらに声を張った。

「だって彼女が頑張ってるんだぞ! 応援に行こうぜ!」

氷川が目を細め、冷ややかに返す。

「……絶対、冷やかしに行きたいだけですよね」

蓮見は悪びれもせず、ニカッと笑った。

「バレた?」

「……行かない」

九条は一言で切り捨てた。

澪は仕事をしている。

自分は明日の練習がある。

ルーティンを崩してまで、わざわざ足を運ぶ理由はない。

「そんなこと言って、本当は彼女が仕事してる姿、見たいんじゃねーのー?」

蓮見がにやにやと顔を突き出す。

九条は無言で睨み返す。

――見たくないわけではない。

だが、邪魔をするつもりもない。

「アラブの大富豪に言い寄られて、アブダビに嫁入りしちゃったらどうすんだ!」

蓮見の妄想じみた大声に、氷川が深いため息を吐く。

「……どんな妄想ですか」

志水は顔も上げずに、ただ「ありえない」と一言。

レオンだけが「それはそれで絵になるけどね!」と笑っていた。

九条はしばし沈黙した後、低く吐き捨てるように言った。

「………正体がバレないように行くこと前提だ」

その場の空気が一瞬止まる。

「お?」蓮見が目を丸くする。

「珍しく、折れましたね」氷川が小さく呟いた。

無表情のまま立ち上がった九条は、ラケットバッグを肩に掛ける。

「……行くぞ」

九条の一言に、蓮見が目を輝かせる。

「おっしゃ!決まりだな!行くぞーー!!」

いざ、ボートショーへ

会場へ向かう車内は賑やかだった。

「いえーーい!」

レオンが笑顔で拳を突き上げ、なぜかカザランまで便乗して声を合わせた。

練習後とは思えない、まるで学生のようなテンションだ。

九条だけが、いつも通りの無表情で外を見ている。

運転席の氷川がため息を吐いた。

「……遠足か」

神崎はこめかみを押さえ、志水は無言で座っている。

夕暮れのドバイを走る車の中、チーム九条の妙に浮かれた声が響いていた。

夜、ドバイハーバーのボートショー会場。

煌びやかなヨットが並ぶブースの中に、場違いなほどの存在感を放つ集団が現れた。

全員が揃ってサングラスをかけ、背の高い男たちが歩く。

まるで映画のワンシーンのように、他の客たちの視線を集めていく。

「……なんだあの集団」

会場スタッフが小声でざわめいた。

レオンとカザランは妙にノリノリで、

「いざ、澪さんを探せ!」と小声で拳を突き上げている。

ただ一人、九条だけは冷ややかな表情を崩さなかった。

会場は広大だった。

マリーナに沿って無数のブースが並び、どこも煌びやかに装飾されている。

スーパーヨットに群がる人々、スーツ姿の業界関係者、観光気分の来場者――その中を、サングラス集団が進む。

蓮見が腕を組みながら、ため息混じりに呟いた。

「……これ見つかるか?」

レオンも苦笑いで首を振る。

「無理でしょ。広すぎる」

カザランが悪びれもせず九条に声をかける。

「会社名教えろよー。そしたらすぐ探せるのに」

九条は足を止めず、低く一言。

「……断る」

「じゃあさ、手分けして探そうぜ!」

蓮見が軽く拳を握り、やる気を見せる。

「そうだね!」

レオンとカザランまでノリノリで加わった。

「人数多いし、探せばすぐ見つかるでしょ!」

カザランが楽しそうに笑う。

九条は歩みを止め、冷たい声で遮った。

「やめろ。騒ぐな。目立つな」

氷川がサングラスの奥で目を細め、静かに付け加える。

「……目立つな、はもう不可能な気がしますが」

澪を探せ

言葉に詰まるほどの存在感を放ちながら、彼らはなおも会場を進んでいった。

結局、無駄に広い会場をぐるぐる回っても埒が明かないのは目に見えていた。

蓮見たちが小声で地図を覗き込みながら騒いでいるのを横目に、九条は無言で歩き出す。

「……近づきすぎるな。気付かれるな」

背後に一言だけ残し、九条は迷いなく進んでいった。

その歩みは、他の誰よりも静かで、しかし誰よりも目立っていた。

ヨットメーカーのブースの一角で、澪の姿を見つけた。

胸元に社名の入った制服を着こなし、華やかな笑顔を浮かべている。

外国人客に英語で説明をしながら、資料を差し出すその所作は堂々としていて、まるで別人のようだった。

「いたいた。仕事モードの顔してるね」

レオンが目を細める。

「……ああしてると、別人みたいだな」

蓮見が腕を組んで感心する。

「ふにゃふにゃしてるとこしか見たことなかったもんね」

カザランが率直に言い放ち、氷川が小さくため息をついた。

九条は無言のまま、視線を澪から逸らさなかった。

近づく影

次の客が途切れた瞬間、佐藤健介が澪に近づいた。

「さっきの対応、よかったよ。さすが綾瀬さん」

軽口を叩きながら、当然のように彼女の肩へ手を置く。

澪の笑顔が、一瞬で固まった。

口元こそ笑みを形作っているが、目は冷たく、まるで氷を張ったように硬直していた。

九条は遠くから、その表情を見た。

――凍り付いた顔。

自分の前では決して見せたことのない、拒絶の色。

「……」

胸の奥に、言葉にならない棘のようなものが刺さる。

佐藤が澪の肩に手を置くのを、少し離れた場所からチーム九条が見ていた。

「………この時代によくやるね、ああいうの。引くわー」

蓮見が眉をひそめる。

レオンも同意して、腕を組んだ。

「しかも人の目があるところでやってるからね。余計にタチが悪い」

「無自覚じゃないですね、あれは」

氷川が低く呟く。

九条の視線は一点、澪の凍り付いた表情に釘付けだった。

カザランがサングラス越しに目を細めた。

「あれ客がいない時は延々話し掛けてくる奴? ……なるほどね」

志水と早瀬は、職業病のように澪の様子をじっと観察していた。

「顔色が悪い。目線が定まっていない」志水が低く言う。

「肩に力が入ってます。緊張状態ですね」早瀬も続ける。

「口元にも力が入ってる。自然な笑顔が作れていない」

プロとしての視線は容赦がなかった。ただ事実としての観察結果を淡々と言う。

最初は、ドバイ入りの前にロンドンへ連れて行かれたり、九条の予定を崩されたことで澪に良い印象は持っていなかった。

だが――それでも放置するほど無責任な連中ではなかった。

九条、動く

しばらく黙っていた九条が、低く告げた。

「……お前ら、ここで待て」

立ち上がったその背中を見て、蓮見が苦笑いを浮かべる。

「おー、行ってこい」

まるで子どもを送り出す父親のような声色だった。

九条は振り返らずに歩き出す。

ブースに近づくにつれ、澪の凍り付いた表情がより鮮明になっていく。

客のふりをして近づいた九条が、低い声で英語を口にする。

「Excuse me. Could you tell me about this model?(すみません、このモデルについて教えてもらえますか)」

その瞬間、佐藤は「じゃあ頼んだ」とでも言うように気楽な顔でその場を離れた。

澪は営業スマイルを崩さず、反射的に答える。

「Of course. This yacht is equipped with the latest navigation system…(はい、こちらのヨットには最新の航行システムが搭載されていて…)」

説明を始めながら、ようやく相手の顔を正面から見た。

その瞬間、瞳が大きく揺れる。

――雅臣さん。

澪は驚きを飲み込み、表情を保ったまま、営業担当としての言葉を続けた。

男が離れたのを確認して、サングラスの奥から九条が低く問う。

「That man—who is he?」

(あの男は誰だ)

澪は笑顔を張り付けたまま、小さく答えた。

「…He’s just a senior colleague.」

(ただの会社の先輩)

「It doesn’t look like just that.」

(ただそれだけには見えない)

澪の口角は笑っていても、声色はわずかに震えていた。

「…He’s someone with a weird sense of distance.」

(………距離感おかしい人なの)

九条はさらに踏み込む。

「Is that really all?」

(本当にそれだけか?)

澪は一瞬言葉を失い、視線を落とした。

「Staying silent makes me think otherwise.」

(そこで黙ったら気にせざるをえない)

しばしの沈黙のあと、澪は吐き捨てるように言った。

「…Something happened before. I just can’t stand him. But he’s not my ex.」

(……前に、いろいろあって、苦手なの。元カレじゃないから)

その言い方には、普段の澪らしからぬ棘があった。

前に付き合っていたわけでもなく、ただ会社の先輩というだけの間柄で、なぜあの距離感なのか。

澪の表情。心の奥で拒絶を訴える声色。

――何より。

あの男の態度が、澪を“ひとりの人間”としてではなく、“便利な道具”のように扱っているように見えて、不快だった。

九条の瞳がわずかに細まる。

「……」

無機質な仮面の奥に、鋭い棘がひとつ、確かに芽を出していた。

澪は笑顔を貼り付けたまま、営業口調で言った。

「I’ll explain in detail after we go back. For today, please enjoy the boat show and have a good evening, sir.」

(帰ってから詳しく話すから、今日のところはボートショーを楽しんで、お帰りください。お客様)

九条の声は低く、冷ややかに返る。

「…Seeing your face like that, there’s no way I can enjoy this. But I’m not here to trouble you. I’ll pull back.」

(…お前のそんな顔を見て、楽しむのは無理だ。だが困らせたいわけじゃない。ここは引く)

澪は息を飲み、わずかに視線を揺らした。

それでも笑顔を崩さず、客の前に立つ営業担当者であり続けた。

一方その頃

遠くから、九条と澪のやり取りを観察していたチーム九条。

「……緊張状態が緩和された」

早瀬が表情を変えずに呟く。

志水も淡々と頷いた。

「笑顔も自然になりましたね」

その冷静な分析に、蓮見が呆れたように肩を竦める。

「お前ら、なんだかんだ気にしてるよな。この前までピリピリしてたってのに…」

「そりゃ気にするでしょう。彼女の影響で僕らのスケジュール変更されるんですから」

早瀬がもっともらしく返す。

「そんなこと言って、ツンデレなだけじゃないの? 心配してるじゃん」

レオンがにやりと笑う。

カザランも頷いて、わざとらしく声を弾ませた。

「なんだかんだ女性に優しいよね〜」

「……うるさいな」

珍しく、早瀬が目を逸らす。

「お、拗ねた」

レオンとカザランが同時に茶化し、蓮見は笑っていた。

九条、戻る

九条が戻ってくると、すぐに蓮見が問いかけた。

「……どうだった?」

「会社の先輩だそうだ」

九条は何も気にしていない風に、簡潔に答える。

「上司じゃないのに、あの距離感なの?」

カザランが眉をひそめる。

「いや、上司だともっと駄目だろ」

蓮見が珍しく正論を口にした。

レオンが少し首を傾げて、念のため確認する。

「もしかしてだけど、前に付き合ってたとか?」

九条は声を低くして言った。

「こちらから尋ねる前に、吐き捨てるように否定された」

「うわ、全力否定じゃん」

レオンが目を丸くし、蓮見も苦い顔をする。

氷川が「そういえば……」と口を開いた。

「日本にいた時、彼女がひどく疲れて帰ってきた日を覚えていますか?」

九条と澪が初めて直接会った翌日。

週末の夜、澪は会社から電車で九条のレジデンスまで戻ってきた。

だがキーを持っていなかったため、エレベーターに乗せるために氷川がわざわざエントランスまで迎えに出た。

その時の澪は――ひどく憔悴し、今にも倒れそうなほど疲れ切っていた。

「……」

氷川の静かな声に、九条が頷く。

カザランだけは肩を竦めて笑った。

「記憶力すご」

氷川は視線を落とし、静かに言葉を続けた。

「仕事で疲れていただけかもしれませんが……その後、あれほど疲れた様子を見せたことは一度もありません。だから気になります」

少し間を置き、冷静に付け加える。

「もしかしたら、部署が違うなどの理由で、頻繁に接触する相手ではないのかもしれません」

「……なるほど」

蓮見が腕を組んで頷く。

「偶然じゃなく、限られた場面だけで顔を合わせてる、と?」

志水が淡々と補足する。

「今回の出張も、体調崩した人の穴埋めで急に呼ばれたって言ってたもんね」

レオンが思い出したように口にする。

「……じゃあ、もしかしたら、あの人が澪さんにドバイ来させるために根回しした可能性も……」

カザランがそこまで言った瞬間、ゾクリと身を震わせた。

「うわ、今鳥肌立った! 出張だったら、ホテル同じだよね!?」

「会社名義での予約は別のホテルを取っていると言っていた」

九条の声が、いつにも増して低く響く。

「俺の部屋に帰ってきているから、一度も使っていないが」

その声音に、全員の背筋が一瞬凍り付く。

九条の視線はどこを向いているのか分からない。だが、その奥に潜む冷えた怒気だけは全員が感じ取った。

「……そのホテルに帰しちゃ駄目ですって! あの男、なんかやばい」

カザランが青ざめた顔で言い切った。

「澪さんがみんなと同じホテルに戻ってなくて接触できないから、ショーの間に距離が近いのかな」

氷川が静かに分析する。

氷川の分析を受けて、会話は一瞬重くなった。

放送禁止用語

その空気を切り裂くように、カザランが口を開く。

「……めっちゃチンチン立ててんじゃん」

全員の動きが一瞬止まった。

「お前……! 公共の場で何言ってんだ!」

蓮見が慌てて小声で突っ込む。

「言葉選んで。放送事故」

レオンも思わず眉をひそめる。

九条だけは表情ひとつ変えず、完全なノーリアクション。

「……まだ推測の域を出ません。憶測で語るのは危険です」

氷川は冷静に釘を刺した。

だが、チームの誰よりも現実的な危険を意識しているのも、彼だった。

横浜で澪が暮らすサービスアパートを探した際、女性が被害に遭う件数が最も多い犯罪は“ひったくり”と“性犯罪”だと、九条に淡々と説明したのも氷川だ。

無駄な煽りはしない。だが、必要な警告は必ず口にする。

その冷徹さが、むしろ事態の深刻さを際立たせていた。

九条は低く、淡々と告げた。

「……今夜、彼女に聞いてみる。なにがあったのか。なるべく手短に済ませるようにするが」

澪がホテルに戻る時間は遅い。

長話をすれば、翌日の仕事にも響くだろう。

それを承知の上で、九条は最小限で核心を確かめるつもりだった。

蓮見が腕を組んで小さく息を吐いた。

「……まあ、そうだな。お前が直接聞くのが一番だ」

カザランは腕を組んだまま、真剣な声で言った。

「仕事終わってから、一人でホテルまで帰すの危なくない? あの距離感だと、どっか誘ったりしそう。最悪後をつけそう」

言葉遣いはいつもの軽さのままだったが、声の奥には切実な色があった。

女性である自分だからこそ想像できる危険。

それを冗談ではなく“現実”として感じ取っていた。

九条は無言で目を細める。

他のメンバーも、軽口を挟むことなく空気を重くした。

ホテルへ戻る

夜。

ホテルの部屋で一人になると、九条はスマートフォンを手に取った。

入力したのは、たった一行。

「帰る頃に電話を」

それだけ送信し、画面を伏せる。

澪の仕事を邪魔するつもりはない。

ただ、無事に戻ってくるまでの道のりを、確かめておきたかった。

夜遅く、九条のスマートフォンが震えた。

表示された名は澪。即座に応答する。

「もしもし? 今、終わって帰るけど、どうしたの?」

澪の声は少し疲れていたが、明るさを保っている。

「一人か?」

短い問い。

「今は一人。なんで?」

「迎えに行く」

「え、いいよ。すぐそこだよ? ていうか寝てて良かったのに」

澪の声に、ほんの少し照れが混じる。

「いいから、黙って聞け」

九条の声は低く、揺るがなかった。

「じゃあ、私もそっちに向かって歩くよ。どっかでかち合うでしょ」

澪の声は気楽そうだった。

「電話は切るな」

九条の声は低く、命令の響きを帯びていた。

「はいはい。じゃあイヤホンします」

澪が小さく笑いながら答える。

カメラは切られたが、通話の繋がったイヤホン越しに、彼女の足音が確かに響いていた。

九条はカードキーと、ワイヤレスイヤホンだけを手に取り、スイートルームを出た。

エレベーターに乗り込みながら、電話越しに短く問いかける。

「周囲に人はいるか」

「ん……いないよ。なんで?」

澪の声は呑気だ。

「いや……」

「気になるでしょ」

澪が少し笑う。

「つけられていないか?」

「気にしすぎだって」

軽く返す澪の声が、イヤホン越しに響いた。

澪は会場からホテルへと続く道を、ヒールの音を響かせながら歩いていた。

イヤホン越しに聞こえるのは、九条の足音。リズムが一定で、速い。

「ちょっと待って、なんかテンポ早くない?」

澪が苦笑混じりに言う。

「お前の歩幅と靴では当然だ」

九条の声は相変わらず無機質だが、どこか近くなっている気がした。

そして数分後。

ホテルからおよそ五百メートルの地点で、互いの姿が見えたところで、九条は短く「切る」と告げ、通話を終えた。

九条は澪の目の前まで来ると、無言で立ち止まり、一瞥した。

澪は息をつき、安堵の笑みを浮かべる。

「……暑いのに歩いて出てきたの?」

澪が苦笑まじりに声を掛ける。

九条は無表情のまま答える。

「この距離なら、その方が早く動ける」

澪は小さく肩をすくめた。

「……ほんと、効率しか考えてないんだから」

それでも、足取りは軽くなっていた。

並んで歩き出すと、澪がちらりと横を見上げた。

「……ちょっと走ってなかった?」

「気のせいだ」

「えー?」

「……あの速度は走ったうちに入らない」

澪は唖然とし、すぐに笑い出す。

「そういうこと聞いてないのよ」

九条は無表情のまま、前だけを見て歩き続けた。

ドバイハーバーからドバイマリーナへと続く道。

King Salman Bin Abdulaziz Al Saud St の夜風はまだ暑さを含んでいた。

九条と澪は並んで歩き、自然に手をつないでいた。

街灯に照らされた道を、インターコンチネンタル ドバイ マリーナホテルへと戻っていく。

「……あの後は、どうだった」

九条が低く問う。

「ん、普通に接客して営業して、終了」

澪は軽い調子で答える。

「……」

「まあ、相変わらず距離は近かったね」

澪は少しだけ顔を曇らせる。

「いつもああなのか。誰にでも」

「さあ。他の人に対しては知らない。でも――若い女の子好きだね」

言葉はさらりとしていたが、その響きには棘があった。

澪は苦笑しながら肩をすくめた。

「私は別に若くないよ?あの人、新卒とか狙うから。ただ、執着はあるのかもしれないね」

九条は無表情のまま、握る手にわずかに力を込めた。

「……なら、なおさら放ってはおけない」

その声音は低く、静かで、反論の余地を許さなかった。

「大袈裟だよ。心配かけてごめん」

澪は軽く笑ってみせた。

だが、九条は一瞥して言い切る。

「……感情が顔に出てる」

「そう?」

澪の心が、一気に沈んだのは自分でも分かっていた。

九条の顔を見た時に浮かんだ安堵は、あの男のことを問いかけられた途端に消え失せ、代わりに疲労の色が露骨に滲んだ。

――隠したつもりでも、表情に出てしまっている。

「……執着される理由に、心当たりがあるのか」

ストレートな九条の質問に、澪は返事をしなかった。

道を歩くヒールの音だけが、夜のドバイに乾いて響く。

やがて、ぽつりと呟いた。

「……手に入らなかったから、じゃないかな」

すぐに、首を振る。

「違うな。もっと言えば……」

けれど、その先の言葉は飲み込んだ。

澪は気付いていた。あの男の本心に。

――でも、それだけは口にしたくなかった。

九条が、ふと口を開いた。

「……風早が、会場で放送禁止用語を言っていた」

澪は一瞬きょとんとしたあと、吹き出した。

「え、なにそれ。なんて言ってたの?」

九条はわずかに目を逸らす。

「……」

「……あ、言いたくないんだ」

澪がにやりと笑う。

「……下品だ」

九条の低い声は、どこか呆れを含んでいたが、観念したように短く言った。

「……強いて言えば、pitching a tent(テントを張ってる)。実際はもっと品のない言い方だ」

次の瞬間、澪は本格的に吹き出した。

「ぷっ……ははっ、なにそれ……! めっちゃツボる!」

夜の静かな道に、澪の笑い声が響く。

普段は大人びて見える彼女が、こうしてくだらない下ネタで笑っている姿が、妙に可愛らしかった。

澪はまだ笑いを引きずりながら、肩を揺らして言った。

「あの外見のカザランが言ってたっていうのが面白くて……しかもあの場所で言ったんでしょ?」

九条は歩みを止めず、無表情のまま短く答えた。

「……他のメンバーがいる前でな」

「うわ、それ最強すぎる……」

澪は再び笑いを堪えきれず、顔を伏せた。

九条はただ黙って前を向いていたが、その歩幅はわずかに緩やかになっていた。

澪は腹を抱えて笑いながら、涙がにじむ目元を拭った。

「はー……お腹痛い……やっぱカザラン好きだなー」

横を歩く九条が、わずかに視線を落としてぼそっと返した。

「……子供か」

澪は笑みを残したまま、肩をすくめる。

「だって面白いんだもん」

夜のドバイマリーナに、二人の温度差のある声が重なって消えていった。

話す

部屋に戻ると、澪は遅い夕食を軽く済ませ、バスルームで髪を乾かし、スキンケアを終える。

寝る準備がすべて整った頃には、もう日付が変わろうとしていた。

寝室は照明を落とし、間接光だけが柔らかく灯っている。

澪はベッドに潜り込み、九条も隣に腰を下ろした。

しばらく互いに言葉を交わさず、静かな呼吸だけが重なる。

その沈黙を破ったのは九条だった。

「……今日のこと、詳しく聞かせろ」

低く、揺るがない声。

澪は掛け布団を胸元まで引き寄せ、わずかに身を強張らせた。

「怒らないって約束してくれる?」

「内容によるとしか言えない」

正直すぎる九条の発言に、澪は布団にくるまって苦笑いした。

コメント