出勤準備

翌朝。

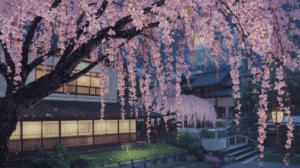

目を覚ますと、カーテンの隙間から淡い光が差し込んでいた。

隣を見ると、九条はすでに起きているらしく、ベッドは空いている。

ぼんやりとした頭を振って起き上がる。

昨夜、バーで飲んだせいか、まだ少し体は重い。

──でも、九条に言われた通り、お風呂は今のうちに入っておかないと。

澪はタオルと着替えを手に取り、バスルームへ向かう。

湯気に包まれた浴室で、シャワーの水が肌をすべり落ちると、ようやく頭の霞が晴れていくようだった。

洗顔料の泡で顔を包み込み、すすいだあと、鏡をのぞくと赤みはすっかり消えていた。

──やっぱり昨日は飲み過ぎた。

九条に全部世話をかけたことを思い出し、頬が熱くなる。

湯から上がり、髪をタオルでざっと拭いて、体にバスタオルを巻いたまま寝室に戻る。

ドレッサーの前に腰を下ろし、スキンケアのボトルを手に取った。

化粧水をコットンに含ませ、ぱたぱたと頬に乗せる。

続いて、美容液、乳液。

昨夜、九条に手伝ってもらった手順を、自分で一つひとつ確かめるように。

ベッドの上では、九条が新聞に目を落としていた。

澪が動く気配に、ちらりと視線を寄越す。

「……昨夜よりはマシな顔だな」

「ご迷惑おかけしました。おかげでよく眠れました」

頬を赤らめながら乳液を伸ばす澪に、九条は新聞を閉じる。

「出勤準備か」

「うん。さすがに今日は遅刻できないから」

乳液を塗り終えて、澪は髪にドライヤーを当てながら鏡越しに九条を見た。

彼は新聞を畳み、低く一言。

「……早く服を着ろ」

「えー、まだ準備中だし。この方が動きやすいの」

「タオル一枚で歩くな」

「ちゃんと巻いてるんだからマシでしょ。ほら、裸でうろうろするより全然健全」

澪が軽口を叩くと、九条は眉間に皺を寄せた。

理屈ではなく、本能で拒否しているのが見て取れる。

「……俺の前でなければ、な」

「誰もいないから大丈夫」

あっけらかんと言いながら、澪は化粧下地を手のひらに広げた。

澪が化粧下地を頬に伸ばしていると、背後から低い声が落ちてきた。

「……誰もいなくても、お前は俺の女だ」

思わず手が止まる。

振り返れば、ソファに座った九条が真っ直ぐこちらを見ていた。

「……だから、タオル一枚でうろつくな」

「……」

澪は一瞬だけ視線を逸らし、唇を尖らせる。

「俺の女だって思うんだったら、好きにさせて。この方が準備しやすいの」

わざと強気に返したつもりだったが、九条の鋭い視線に、胸の奥がざわつく。

互いの線引き

「もう、わかったよ。服着てからメイクする」

澪は観念したように立ち上がり、スーツケースを開けて出勤用の服を取り出した。

下着を手に取る仕草が、かえって視線を引き寄せる。

ブラのホックを留め、カップの中に手を入れて形を整える。

指先で胸を中央に寄せるたび、柔らかな膨らみが揺れた。

さらに前屈みになってショーツを引き上げると、自然とお尻が突き出される体勢になる。

ベッドに腰掛けていた九条の目線の高さに、その曲線が容赦なく迫った。

九条は低く息を吐き、目を細めた。

「……どちらにしろ問題だな。わざとなのか?」

低く押さえた声が、背後から落ちる。

「何が? いつもやってることですけど」

澪は振り返りもせず、指先でショーツの位置を直す。

その無防備な姿勢に、九条の視線は鋭さを増した。

「……俺の前でそれを“いつも”にするな」

「私がやってる日常に興奮しちゃうなら、見なきゃいいでしょ?」

「勝手に吸い寄せられる」

「それは知りません。私のせいじゃない」

ブラの肩紐を直す指先が、わずかに震えているのを九条は見逃さない。

「……挑発してるようにしか見えない」

「違う。ほんとに準備してるだけ」

「なら──俺の視界に入るな」

澪が振り返った瞬間、腕を掴んで引き寄せる。

「俺の女だと言っただろ。なら、責任を取れ」

「駄目。今日は仕事だから。あと1時間もしたら出勤。今は駄目」

「……何時に帰る」

「多分、夜10時くらい。翌日も同じ時間に出勤」

「……無理だ。お前の体力が持たない」

「うん。だろうね」

「……拷問だな」

だが、九条の顔にはまだ影が残っていた。

「ボートショーの期間はできない」

「……うん」

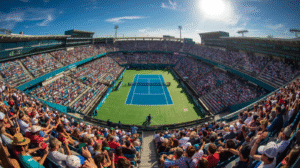

「そして、終わった翌日には大会が始まる」

「うん……」

「……耐えるしかない」

その声には、苛立ちでも甘えでもない、硬い決意が滲んでいた。

澪は黙って頷くしかなかった。

「せっかく興奮してくれたのは嬉しいけどね。夜に三十分で終わらせるとか……無理でしょ?」

「不可能ではない」九条は低く言い切る。

「だが、それはあまりにも味気ない」

澪は小さく笑った。

「私もそう思う」

視線が交わった瞬間、互いに言葉を続けられなくなる。

わかっている。仕事が優先だと。

それでも、欲だけは簡単に抑えられるものじゃない。

「質問なんだけどさ。アスリートの人達って、やっぱり大会前は禁欲?」

「人による」九条は即答した。

「性欲で体力を消耗すると思う者もいれば、緊張を和らげるために逆にした方がいいという者もいる」

「ふーん……で、雅臣さんは?」

探るように澪が首を傾げる。

「基本はしない。睡眠の質が落ちることもあるし、筋肉の張りが微妙に変わる。試合に響く可能性はゼロじゃない」

「やっぱり気を付けてるんだ」

「ただ──やりたいからといって完全に我慢する必要もない。大会前でも二日前までなら問題ないと考えている」

「じゃあ前日は?」

「絶対にしない。体力も集中力も一点に残しておく」

澪は小さく息を吐き、苦笑する。

「……結局、私次第ってこと?」

九条の目がわずかに細められる。

「そうだ。お前が求めてきたら、無視はできない」

「たとえば、睡眠に影響しないとしたら?」

澪の問いかけに、九条は短く考え込んだ。

「……それでも控える」

「どうして?」

「欲求が満たされると、闘争心が少し鈍る。肉体的には問題なくても、精神の刃先が甘くなる」

「へぇ……そういうもんなんだ」

「俺はそう感じる。大会は一瞬の差で勝敗が決まる。余計なリスクは排除する」

澪は肩をすくめ、少し笑って言った。

「つまり、私に負けちゃうのが怖いってこと?」

九条の視線がわずかに鋭さを帯びる。

「……お前相手なら、負けても構わない」

「え?」

「ただ、試合では絶対に負けられない」

「…そっか。ボートショーの最終日なら余裕あるかな、って思ったけど、その日は大会の前日なんだよね。NGか」

九条は短く息を吐いた。

「……駄目だ」

「やっぱり?」

「前日は特に集中する。体を整える以上に、精神を試合に向けて固定する必要がある」

「うん……そうだよね」

澪は少し残念そうに笑って、水を口に含む。

九条の視線が彼女に向く。

「だが」

「え?」

「最終日の夜は、一緒に飯を食うくらいなら構わない。時間を区切れば問題ない」

「……なるほど。じゃあ、その日は食事デートだけだね」

澪はあっさり頷いたが、心の奥では「それだけでも十分嬉しい」と思っていた。

「やっぱりアスリートってプロだね」

「お前も線引きはしてると思うが」

「私? ……うん。体力的にも精神的にも余裕ある時にしかしたくないだけ。仕事が大変な時はしない。睡眠も削らない」

九条はわずかに目を細めた。

「……似ているな」

「え?」

「結局、やるべきことに優先順位をつけて、余白でしか許さない」

「ふふ、じゃあ私もプロ?」

「そういう意味では、な」

澪が小さく笑って、肩を竦めた。

「恋人っていう観点から見れば、ドライ過ぎるのかもしれないけどね。遠距離になるのにそれ? みたいな」

九条は少し間を置いてから、低く答えた。

「……俺たちは、ただの恋人じゃない」

「え?」

「お前は仕事をしている。俺は競技をしている。どちらも中途半端では成り立たない」

「……」

「だから、会えない時間やできない日があるのは当然だ。むしろ、それを前提にしている方が続く」

澪は一瞬きょとんとして、やがて小さく笑った。

「うん、そうだね。やっぱりプロ同士だ」

九条は彼女を見やり、淡く口の端を上げた。

正常で健全な考え

「したくない時に強要されないのは安心するよ。昨日も酔っ払ってたのに、手出されなくて安心した」

「自分の意志がない状態の人間を抱いて、何の楽しみがある?」

「それは正常で健全な考え方を持ってる人の思考です」

「……つまり、そうじゃない人間も多いと」

「はい。世の中は、思った以上にそういう人で溢れてる」

九条は短く息を吐き、澪の髪を指で梳いた。

「……お前がその現実を知っていて良かった」

「え?」

「知らなければ、危険を避けられない」

澪は一瞬きょとんとしたが、やがて少し悲しげに小さく笑った。

「………知らなかった時期があるから、知ってる今があるんだよ。残念ながら」

九条は短く目を細めた。

「……それでも、生き延びた」

「?」

「お前は危険を知った上で、ここにいる。誰にも奪われずに」

澪は一瞬だけ息を詰め、それから小さく苦笑した。

「……慰め方が、雅臣さんって感じ」

「慰めではない。事実を言った」

澪は鏡台の鏡越しに九条と目を合わせて、笑った。

「朝ごはん、選んどいてくれる?ビュッフェとか行かないでしょ?」

ホテルのレストランのビュッフェスタイルで皿を持って料理を選んでいる九条は想像できなかった。

「人混みは避けたい。必要なものを持ってきてもらう」

「でしょ。だから、雅臣さんの好きそうなの頼んでおいて。私、なんでも食べられるから」

「何でも食べられても、好みはあるだろう」

九条はルームサービスのメニュー表を取ってきて、澪から見える位置で開いた。

「何がいい」

「卵料理欲しいな。オムレツとか。あと野菜。ドバイっぽい料理ある?」

メニューを覗き込む澪の視線が、紙面をなぞる。手は化粧のルーティンをきっちり守っている。

「……アラビックブレックファスト。フムスとピタパン、グリル野菜」

「それ美味しそう。食べてみたい」

「なら一つ追加する」

九条が淡々とオーダーを進め、澪はにこりと笑った。

「結構ちゃんと選んでくれるじゃん」

「お前が偏ったものを食べないようにしているだけだ」

「それってつまり、気遣ってくれてるってことだよね」

「……解釈は任せる」

「じゃあ、フムスってなに?どんなの?」

澪が首を傾げて尋ねると、九条はメニューを指先で軽く叩いた。

「ひよこ豆をすり潰してペーストにした料理だ。オリーブオイルやスパイスを混ぜる」

「へぇ…豆ペーストかぁ。美味しいの?」

「パンにつけて食べるといい。栄養価も高い」

「なるほどね。じゃあ野菜と一緒に食べても合いそう」

九条は短く頷く。

「食べれば分かる。知らない料理は口にしてみるのが一番だ」

澪はちょっと笑った。

「ひよこ豆好き。サラダに入ってるのとか。食感が美味しい」

澪が嬉しそうに言うと、九条は少し目を細めた。

「なら問題ないな。フムスは気に入るはずだ」

「へぇ…ちょっと楽しみになってきた」

澪はメニューに視線を戻しながら、にやりと笑う。

「でももし口に合わなかったら、雅臣さんに全部食べてもらうから」

「……最初から俺を残飯処理係にするな」

「残飯って言い方ひどいなぁ。愛のシェアでしょ」

「言い換えても意味は変わらない」

「ナンはドバイはないの?あれはインド?」

メニューを見ながら首をかしげる澪に、九条が即答する。

「ナンはインド料理だ。ドバイは中東だから、パンならピタだな」

「ピタって、あの半月みたいなやつ?」

「そうだ。中を開いて具を詰める」

「へぇー……じゃあピタとフムスでサンドイッチみたいにして食べるの?」

「それが一般的だ」

澪は目を輝かせながら頷いた。

「ピタって薄いやつだよね?日本だと中にめっちゃ具材入ってるけど、こっちだとペーストなんだね」

澪がミネラルファンデーションをブラシで伸ばしながら言う。

九条は新聞を畳むような手つきでタオルを置き、静かに答えた。

「フムスやババガヌーシュみたいなペーストを塗って食べるのが主流だ。具を詰めて食べるのは、あくまで簡易的な軽食だな」

「ばばがぬーしゅ?」

澪が首をかしげて、ファンデを塗る手を止めた。

九条は思わず口元に笑みを浮かべかけて、すぐに真顔に戻す。

「……ナスを焼いて、皮を剥いて、ペースト状にしたものだ。オリーブオイルとニンニクで和える。香ばしい匂いがする」

「ナス?ペーストに?……うわ、ちょっと想像つかない」

「初めてなら、フムスより食べやすいかもしれない。注文してみろ」

「……ドラクエの敵みたいな名前」

アイシャドウブラシを器用に動かしながら、真顔で言い切る。

九条は一瞬、口の端が動きそうになるのを堪えた。

「敵じゃない。料理だ」

「だって響きが完全にモンスターじゃん」

「……くだらない」

そう返しながらも、呆れと同時に笑いが喉の奥に引っかかっていた。

ちょうど澪がメイクを終えたころ、ノックの音が響いた。

九条がドアに向かい、低い声で「Come in.」と告げる。

ルームサービスのスタッフがワゴンを押して入ってくる。九条はごく自然に英語で注文内容を確認し、短く礼を述べた。

その発音の滑らかさに、澪はブラシを手にしたまま、思わず目を向けてしまう。

英語で淡々とやり取りする九条の声は、普段の日本語よりもわずかに低く響く気がした。

聞き慣れたはずの声なのに、知らない誰かみたいに見える瞬間がある。

言葉が違うだけで、人が別の色を帯びる――そんな不思議さに、澪は思わず見入ってしまった。

スタッフが退出していくと、九条は振り返り、当たり前のように言った。

「朝食だ。食べろ」

テーブルに並んだ皿には、焼きたてのオムレツやフムス、野菜が彩りよく盛られている。

仕事前の緊張を抱えながらも、澪は小さく息をついて席に着いた。

テーブルに並んだ皿から、澪は興味深そうに小皿のペーストをのぞき込んだ。

「これがフムス?」

ピタに少し取って口に運ぶ。ひよこ豆のほくほくした甘さと、オリーブオイルの香りが広がった。

「……あ、美味しい。なんか、豆なのにクリーミー」

驚いたように呟くと、向かいの九条が静かにナイフとフォークを動かしながら視線を上げる。

「気に入ったか」

「うん。日本の料理にはない感じ。ちょっとクセになるかも」

澪はピタをもう一切れちぎり、今度は迷わずフムスをすくった。

フォークを手に、澪はオムレツをひと口。

「ところで、雅臣さんは昨日のアルコール残ってないの? 度数すんごい高かったけど」

九条は平然とコーヒーを口に運び、短く答える。

「残るほど飲んでいない」

「え、でも一口で喉が焼けるかと思ったよ」

「体質もある。訓練もある」

さらりと言われて、澪は少し呆れたように笑う。

「……訓練って、お酒の? そんなのまでトレーニングに入るの?」

「試合で出される場は断れないこともある。必要な範囲で慣れておく」

九条が淡々と返す。

「お前は残ってないのか」

澪はフォークを止め、苦笑する。

「ジンフィズで随分酔っていたが」

「寝たから大丈夫。ちょっと時差でしんどいけど、まあ行ける。食べ物でお腹壊さないように気をつけないと」

九条はカップを置き、低い声で言った。

「ペットボトル以外の水は口に入れるな」

短い言葉なのに、徹底した現実感が滲む。

澪は「はい」と頷きながら、心の中で小さく笑った。やっぱりこの人はどこまでもプロだ、と。

澪は鏡で最後に髪を整え、バッグを手に取った。

「送るか?」と九条が椅子から身を起こす。

「ううん。大丈夫。タクシー使うよ。ホテルだから、近くにいるでしょ。アプリで呼んでもいいし。行ってくるね」

澪が明るく言うと、九条は眉をわずかに寄せて言葉を継いだ。

「念の為、ルームキーを持っておけ」

「多分、私の方が遅くなるだろうけどね」

「それでもだ」

「はーい。また夜にね」

「ああ」

軽やかなヒールの音が、部屋の外へ遠ざかっていく。

九条はその音が完全に消えるまで、無言で耳を澄ませていた。

コメント