そろそろ到着

そろそろ着陸態勢に入る時刻だ。

ベッドに戻り、掛け布団の上から澪の肩を軽く揺らす。

「……澪、起きろ。もうすぐ着く」

ゆっくりと瞼を開けた澪は、まだ夢の余韻を引きずるようにぼんやりしている。

「ん……もう着くの……?」

「着く前にシャワー浴びるか? 服も着なきゃならないだろ」

澪は小さく頷き、髪を手ぐしで整えながら上体を起こした。

九条は彼女が掛け布団から出るタイミングに合わせ、さりげなく衣服を手渡し、機内の揺れに気を配りながらシャワールームへ案内する。

バスルームから出てきた澪は、まだ少し眠たげな目をしながらも、片手にドライヤーを持ち、鏡の前で髪を乾かしている。

「着陸まで時間あるかな? 飛行機の中でシャワー浴びるなんて変な感じで、時間配分難しいね」

「慣れだ。早く乾かせ」

「はーい」

気のない返事のわりに、動きはのんびりしている。

九条は見かねて立ち上がり、ドライヤーをひょいと奪った。

「……俺がやる。お前は座ってろ」

「え、いいよ、自分で──」

「俺の方が速い」

大きな手で髪をすくい上げ、根元から丁寧に風を送る。

温風と指先が頭皮をかすめる感覚に、澪はふっと力を抜き、目を閉じた。

「……これ、寝そう」

「寝るな。まだ着陸してない」

「ドバイ、何時に着くの?」

「朝の4時頃だ」

「うわ……ねむ。もう、自分の体内時計が何時になってるのかわからない」

「ロンドンにいたのも一日半ほどだから、まだ日本かもな」

「……眠い」

澪は小さくあくびをかみ殺し、シートにもたれかかった。

九条は軽く視線を向けただけで、特に何も言わない。

街の灯りがだんだんと近づいてくるのを確認しながら、

降りたら真っ先にホテルへ直行する段取りを頭の中で組み直していた。

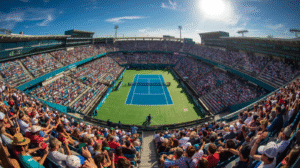

空港

タラップを降りた瞬間、肌にまとわりつくような温かい空気が押し寄せた。

まだ夜明け前のはずなのに、空気は乾いて重く、どこか香水のような甘い匂いが混ざっている。

「……あつ」

思わず小声が漏れる。ロンドンは寒かったので、そのままの気分でドバイ入りした澪は、完全に真冬の服装だった。ドバイの気温の中では暑い。

後ろを歩く九条は、何事もない顔で先を行く。ジャケットの襟元も緩めず、歩調すら変えない。

この温度差は、気温じゃなくて慣れの差だとすぐにわかる。

見上げれば、暗い空の端がうっすらと白み始めている。滑走路の先には、ガラス張りの建物がぼんやりと光を帯び、どこか非現実的な美しさを放っていた。

九条の後についてターミナルの中へ向かうと、空港特有のざわめきはなく、静かで広い空間にスタッフの笑顔だけがある。

パスポートを預ける間も、九条は慣れた動きで必要な手続きを済ませていく。

私がきょろきょろと周囲を見回す間にも、彼は無駄のない足取りで出口へ向かい、黒塗りの車が待つ場所まで導いてくれた。

「行くぞ」

短くそう言って差し出された手に引かれ、私は異国の熱気ごと車内に飲み込まれていった。

車は静かにハイウェイを滑る。窓の外では、夜明け前の空に街の光がにじんでいた。

九条はいつもの淡々とした声で言う。

「ホテルどこ取ってるの?」

「ボートショーの期間は、マリーナの近くのホテルにした。大会が始まれば、会場の近くに移動する」

「わざわざ移動するの?」

「ボートショーの期間はお前の拘束時間が長いから、そうした」

「そんな気使わなくても…」

「別々の宿泊先が良かったか?」

「嫌です。寂しいです」

「最初からそう言え」

わずかに口元を緩める九条。

澪はその表情に、熱いコーヒーをひと口飲んだような温度を感じて、視線をそらした。

ホテルへ

澪は半分眠たげだった目をぱちぱちと瞬かせ、やっと口を開く。

「待って……ホテル、これ……?」

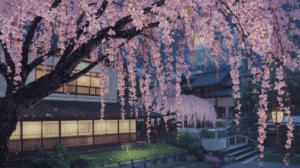

ホテルの正面に車が停まると、ガラス越しにロビーの吹き抜けとアートが目に飛び込んできた。

夜明け前の薄暗さの中でも、ライトアップされた水面がきらきらと揺れている。

ガラス越しに広がるロビーは、夜明けの淡い光と人工のライトアップが溶け合い、現実離れした静けさを放っていた。

水盤の反射が天井に揺れ、巨大な空間全体がゆっくりと呼吸しているように見える。

眠気を帯びた澪の表情と、無表情のまま前を歩く九条。その対比が、余計にこの空間を非日常に変えていた。

「ああ」

「まさかスイート?」

「いや」

一瞬、普通の部屋かと思いかけた澪に、間髪入れずに返ってくる。

「レジデンスタイプだ」

「……更に上を行くのか……」

呆れ半分、感嘆半分の声。

エントランスから見えるロビーの奥、ガラス越しに広がるマリーナの水面が、朝焼けを映して揺れていた。

「これ仕事の短期滞在じゃなくて……住めるやつだよね?」

「そうだ。お前、長時間拘束されるんだろ。部屋に戻ったら広い方がいい」

澪は思わず苦笑する。

「……過保護」

外のマリーナのクルーザーがライトを反射させるたび、現実感が遠のく。

「ドバイやばい」

「……ダジャレか?」

「違います。ホテルで過ごす時間短いのもったいなーい! お風呂入って寝るだけじゃん」

エレベーターのガラス越しに、夜のマリーナが遠ざかっていく。

「睡眠の質を確保する為に、そこに金をかける価値はある」

九条は当たり前のように答える。

「朝食は食べられるのか?」

「うん。ホテルで食べてから会場入りする」

「充分だ」

そう言って、ボタンが最上階に着くのを待つ横顔は、試合の作戦会議でもしているみたいに真剣だった。

「そういえば、今、朝の4時なのになんで部屋に入れるの?」

氷川が淡々と答える。

「到着してすぐに入室できるよう、前日から予約してあります」

「もったいなっ!!!」

澪は目を丸くする。

「庶民にはできない事だわ」

九条は眉ひとつ動かさずに言う。

「着いてからチェックインの時間まで、わざわざ待つのか?」

「ええ、そうですよ?なにか?」

澪の反論は即答だった。

「……理解できん」

九条の表情は完全に“異文化交流”の顔だった。

庶民の感覚と、世界を飛び回る男の感覚。

その溝は埋まらないはずなのに、不思議と二人の会話は噛み合っていく。

その空気を切るように、レオンが笑いながら口を挟む。

「文化の違いって怖いね〜。…まあ、こっちの文化に慣れたら戻れないけどね」

澪は小さくため息をつきながら、ほとんど聞き取れない声で呟く。

「……それが一番怖い」

心の中ではさらに続く。

――セレブの世界に甘やかされてる庶民Aの私…どうすんのこれ…。

その言葉を拾ったように、九条がわざと聞こえる声で低く言う。

「もう遅い」

心臓が一瞬、跳ねる。

レオンが追い打ちをかけるように笑って言った。

「ようこそ、セレブの世界へ」

「やめて。生まれは庶民なの。これ以上甘やかさないで」

澪の抗議は、まるで自分を守る最後の砦のように響いた。

レジデンスタイプの部屋

カードキーを差し込み、ドアを押し開けた瞬間、澪の足が止まった。

視界いっぱいに広がるガラス窓の向こう、夜明け前のマリーナが静かに光を帯びている。

白を基調にしたリビングは、天井まである窓と、落ち着いた色の家具でまとめられ、奥にはフルキッチンとダイニング。

「……これ、部屋じゃなくて家じゃん」

「レジデンスタイプだと言っただろう」

九条は靴を脱ぎながら、当たり前のように答える。

「いや、もっとこう……ホテルの一室じゃない?短期滞在するとこって」

澪はソファを撫で、バルコニーへと歩き出す。ガラス越しに映るマリーナの夜景に、思わず声を漏らした。

「え、バルコニー付き……しかも洗濯機まであるの……」

背後から九条が淡々と続ける。

「キッチンもある。滞在中、食事の選択肢は増える。買ってきた果物も食べられる」

「いやいや……たぶん料理する体力ないよ。雅臣さんはレオンさんに作ってもらうとしても。これ、長期滞在用でしょ?絶対二人で使いきれない広さだし」

ソファに腰を下ろした九条が、少しだけ口元を緩める。

「余った空間は、お前の寛ぎのためだ」

その一言で、澪は何かを言い返そうとして口を閉じた。

“甘やかされてる庶民A”の自覚が、じわりと押し寄せる。

荷物を置くと、澪はそっとリビングから奥へ足を踏み入れた。

まずは寝室。キングサイズのベッドが、まるで誰かの撮影セットのように完璧に整えられている。大きな窓からはマリーナの夜景が広がり、シーツは白く、柔らかく光を返していた。

「……ベッド、三回転できそう」

思わず口から出た感想に、後ろから九条の低い声が落ちる。

「寝る場所で運動するな」

澪は振り返りもせず、笑って言い返した。

「運動させてるのは、どこの誰なんですかねえ?」

一瞬、間が空く。

「……お前だろ」

一呼吸分の沈黙が落ちる。

ふだん冷酷な男が、不意に見せる素直さ。

「え、なんで私!?」

「俺は誘われて応じてるだけだ」

「ひどい。責任転嫁。そういうの良くない」

ベッドに寝転んだまま怒る澪に、九条はわずかに目を伏せて息を吐いた。

「………悪かった」

予想外に素直な返事に、澪は一瞬だけ目を瞬かせ、それから満足げにうなずく。

「よろしい」

九条は苦笑もせず、ただその表情をじっと見ていた。

まるで“それでいい”とでも言うように。

さらに奥、バスルームの扉を開けると、ため息がこぼれた。

白い大理石調の床、深くて広いバスタブ、別室のガラス張りシャワーブース。洗面台は二つ並び、鏡の縁には控えめなライトが埋め込まれている。

「え、ここ……私が知ってる“お風呂”じゃない……」

「当たり前だ。ホテルだ」

「いや、ホテルでもここまでって……」

澪が感心している間に、九条は無言でタオルの質を確かめ、アメニティの並びを一瞥する。

「……ここなら十分だ。風呂もベッドも、お前の睡眠の質は確保できる」

「なんか私、飼われてるペットみたいな扱い……」

「飼うなら、贅沢に飼う」

さらりと返された言葉に、澪は笑うしかなかった。

「雅臣さんに飼われてるペットは超贅沢な子になりそうだねぇ」

「俺はペットは飼わない。遠征に連れて行く時、人間も動物も負担になる」

「なるほど。確かに。意外と動物に優しいんだね」

九条は視線を澪に移し、何でもないように言った。

「だからお前にした」

「………いや、飼われてないし…まだ。そのはず…」

自分で口にして、ますます曖昧になっていく言葉に、澪はそっと視線を逸らした。

「いや…高級なご飯買ってもらったり、住むところ用意してもらったり、これは飼われてるのか?」

「自由な外出は出来る。だから飼われてない」

「なるほど?…いやそこだけ?」

澪は眉をひそめながら、視線だけで抗議する。

「他は全部、俺の許可制だが」

「許可って例えば? 誰と会うかとか? 何を着るかとか?」

「変なものを食べるな、とかだな」

「いや拾い食いとかしないからね?」

「安い物は食べるだろ」

「そりゃ庶民ですもん」

九条はそこでわずかに口角を上げた。庶民という言葉に、なぜか妙な満足感を覚えているようだったが。

「お前は庶民じゃなくなった」

「やめてー!呪いの言葉かけないでー!地に足つけて生きて行くの!雑草のように!!」

「今はドバイの高層ビルの中だが」

「高層ビルでも雑草は生える、はず」

九条は、確信したように

「…お前はもう無理だな」

とだけ言った。

「無理って言うな!無理じゃない!私は自分の収入以上の贅沢はしない!今は仮初の姿」

「仮初、ね…」

九条は半分呆れたように笑う。

「なら、その仮初が終わったらどうする?」

「ちゃんと庶民に戻る!」

「戻れないな」

「なぜ断言!?」

「人は、一度覚えた快適さを手放せない」

「……くっ、悪魔の囁き…!そんなとこだけ真っ当な考え方言わなくていいのよ!他はぶっ飛びセレブなのに、なんでそこだけ現実じみてんの!」

「事実を告げているだけだ。Amazonも最初は警戒されたが、使い出したら手放せないものに変わった」

「いや私をネット通販と一緒にしないで!しかも例えがやけに生活感ある!」

「現実だからな。だからお前も、この生活を一度味わったら戻れない」

「戻る!だって私の収入はあくまで庶民だから!」

「Sunreefの販売担当の収入が庶民か?」

「え、私の給料知ってるの?」

澪は急に素でびっくりしてしまった。まさかそんなことまで把握されてるのか?と。

九条はキッチンのカウンターにもたれて、特別なことではなく、普通の事として話す。

「インセンティブの計算方法はおおよそ分かる。例えば──俺が購入したヨットの金額の3%が、お前に入るとして…」

「わあああああ!それ以上言わないで!私は生活費減らして貯金増やすの!!」

「なら俺が契約した横浜のサービスアパートメントに移れば、家賃は無料だ」

「……くっ、この悪魔の顔した神め」

「神は救いを与えるものだ」

「その前に私の生活を破壊してるじゃん!」

「破壊ではない。改善だ」

「こわっ、宗教勧誘みたいなこと言わないで。少なくとも私の以前の価値観は破壊された!」

「新しいものを構築するためには一度破壊することが必要だ」

「ポジティブに言い換えたって事実は変わらないからね!価値観クラッシャー!」

「誤った価値観なら破壊された方が良いだろう?」

「何よ、誤った価値観って」

「過度な節約で健康を害すること」

「……めちゃくちゃ正論パンチするじゃん」

「避けられる不調に金を惜しむのは愚かだ」

「そんな事言っても、医療費だって高いんだからね!」

「だからこそ、日頃からの予防が大切だ」

「……ぐう正論。正し過ぎてぐうの音も出ない。もう勝てないから寝る。早朝から言い争いさせないで」

澪は飛行機で軽くシャワーを浴び、化粧もすっかり落としてあるから、スーツケースの中から律儀に持参したパジャマを取り出して素早く着替える。

「おやすみ!」

キングサイズのベッドの真ん中に小さく丸まって、すぐに寝息を立てた。

九条は何も言わずにカーテンを完全に閉め、寝室の照明を落とす。

ベッドの上の人影が、ほとんど動かずに深い眠りに沈んでいるのを横目で確認してから、また静かにリビングへ戻った。

ソファに腰を下ろし、普段から持ち歩いているMacBookを開く。

時差も移動時間も長かったうえ、明日から澪はボートショーの仕事で朝から晩まで拘束される。

今くらい、目覚ましも起こす声もなく、身体を休めさせた方がいい。

ランチ選び

澪が起きたのは、ドバイ時間で昼過ぎだった。ぼんやりと目をこすり、上半身をゆっくり起こした。

髪は少しだけ寝癖がついて、頬はまだ寝起きのまま柔らかい。

ぼんやりしながらリビングに行くと、九条はMacBookを使って電話中だった。

──声を抑えてはいるが、低く通る英語が部屋の中に溶け込む。

長い脚を組み、ノートパソコンの画面を見据えたまま、まるで別の世界にいるような表情で話していた。

九条は電話口で相手の言葉を聞きながら、視線だけを澪に向けた。

澪は声は出さずに、口の動きだけで挨拶した。

──「……おはよ」

返事の代わりに、片手を軽く上げてジェスチャーする。

ーー「待ってろ」

と言われた気がした。

その一瞬だけ、低く冷たい英語の響きの中に、日常の色が差し込んだ。

澪はキッチンへ行って冷蔵庫を開けると、ミネラルウォーターのボトルが整然と並んでいた。

その中から一本を取り出し、キャップをひねる。

冷たい感触を手のひらに残したまま、ソファに腰を下ろす。

耳には、単語ごとに確かに切れ味を持った九条の声。

それが遠い国の話をしているはずなのに、妙にこの部屋の空気に溶けている。

九条が電話を切る音と同時に、視線が澪へ向く。

「よく眠れたか?」

「うん。スッキリ」

「だろうな。飛行機の中でも寝て、着いてからも寝たからな」

「今何時?」

「もう昼過ぎだ」

「体内時計が何時になってるのかわかんない」

「そのうちにドバイの時間に合ってくる」

ミネラルウォーターをもう一口飲んで、澪は小さく息を吐く。

「………お腹空いた」

「元気だな」

「雅臣さん、ロンドンからドバイ来てよく眠くないね」

「移動の多さには慣れてる」

「何か食べた?」

「軽く」

「そっか。私どうしようかなー」

「外に出るか、何か作らせるか」

「いや私のご飯作らせたら悪いよ」

「なら何か食べに行くか、部屋でとるか」

「………この近く、何のお店がある?」

澪はホテルのWi-Fiに接続して店を検索しようとして、気付いた。

澪が慌ててスマホを見ながら叫ぶ。

「私、ドバイのSIM買ってない!!ボートショーでスマホ使えない!!」

九条が無言で立ち上がり、デスクの引き出しから小さなパッケージを持ってきて差し出す。

「……ほら」

「え、なんで?」

「氷川が用意した」

「助かるけど、到着早々働かされてるの?」

「俺が指示する前に用意していた」

「有能過ぎて涙出る…」

「優秀な人間を置く理由だ」

氷川の気配はここにないのに、見えない網の目のように支援が届いている。

澪の世界にはなかった“手回しの速さ”が、九条の常識として自然に溶け込んでいた。

「チーム九条万歳。ありがと。お金払うよ」

「庶民から金を取るほど非情じゃない」

「そういう時だけ庶民って言うな!」

「自分で庶民だと言ってたろ」

「……ずる」

「事実だ」

「はいはい、庶民は黙って恩恵受けます」

「さっさと行きたい店を調べろ」

澪は渡されたSIMを自分のスマホで使えるように手早く登録した。Wi-Fiを切っても通信が使えることを確認する。

「はーい……。あ、この“オステリア・マリオ・マリーナ”ってお店、雰囲気可愛い」

「味で決めろ」

テーブルにスマホを置き、画面を覗き込みながら嬉々として候補を並べる澪。

片や九条は、背もたれに凭れたまま視線すら動かさない。

二人の“選ぶ基準”の違いは、あまりにも鮮明だった。

「ドバイのお店なんて、そんな変な味しないでしょ。雰囲気大事」

「……」

「夜はこの“ラ・レティツィア”ってとこも良いな。読み方合ってる?」

「たぶんな」

「でも夜はレオンさんがご飯作る?」

「そうだな。アスリート仕様になる」

「やっぱり。じゃあこの“カフェ・ソサエティー・ドバイ”も素敵。静かそう。雅臣さんどこがいい? てか、これ歩いて行ける?」

「なぜ歩く?」

澪の声には、純粋に“観光客の楽しみ”が混じっている。

九条の返答は、ただ現実だけを切り取った短い一刀。

「いちいち車出させたら可哀想じゃん」

「氷川はそれが仕事だ」

「うわ、パワハラ」

「待遇も報酬も最高水準だ。問題ない」

事実を突きつける九条の声は冷たくもなかったが、柔らかさもない。

澪は肩をすくめながら、観光気分を必死に守ろうとする。

「でも……観光っぽく歩くのもアリじゃない?」

「この暑さで歩くのは観光ではなく修行だ」

「言うて今ドバイ何度よ。二月よ?」

「昼は二十七度前後、夜は二十度を切る」

「ほら、全然歩けるじゃん!」

「紫外線は真夏並みだ」

「……観光地モード潰すのやめて」

「俺は現実的な情報を伝えているだけだ」

会話は噛み合わない。

だが、やり取りそのものがどこか心地よい調和を作っていた。

まるで異なる世界の言葉を、互いに翻訳せず投げ合っているように。

「私の日傘使う?折り畳み」

「そこまでしてなぜ歩かせたがる?」

「…‥デートできるじゃん」

「車でもできる」

「車じゃゆっくり景色見れないじゃん」

「お前は歩きたくて言ってるだけだろ」

「27度くらいなら歩けるよ!」

「駄目だ。車だ」

「普段試合で走り回ってるのに、なんで歩くの嫌がるの」

「だからこそプライベートは車移動だ」

「…じゃあ車でいいです」

「それで良い」

「言い方腹立つ〜」

「夜は出掛けるか?」

「夜ご飯はアスリート仕様になるんでしょ?」

「バーは?」

「………うーん…ホテルのバーならちょっと興味あるけど…」

澪の頭に浮かぶのは、きっと雑誌やSNSで見た“天空のバー”。

アラビア湾を一望するガラス越しに、真夜中でも白々と光り続ける街並み。

砂漠の闇を拒むかのように、夜景は人工の光で満たされ、昼と夜の境界を奪ってしまう。

「お酒飲んで次の日の仕事しんどいのやだな…あと酔うと部屋に戻るのつらくなる」

「なら一杯だけにして、俺が連れて帰る」

彼の言葉は命令に近い。

それでも澪は抵抗せず、むしろ安心したように頷いていた。

互いの歩幅は違えど、夜の予定は自然に一つへと収束していく。

「ほんとに一杯だけね?あと早めの時間がいい」

「わかった」

九条は、澪の疲労への弱さや体力の無さに、自分との造りの違いを感じながらも、本人がそう望むなら従うことにした。

無理をさせるより、楽しめる範囲で過ごすほうがいい――そう思える相手は、これまでほとんどいなかった。

「ところでさー、シーシャ?水タバコってなに?どんなの?」

「フレーバー付きの煙を吸って楽しむ嗜好品だ。果物やミントの香りが多い」

ドバイの街角には、夜になると必ずシーシャ・カフェが姿を見せる。

オープンテラスに並ぶガラス製の器具、長いホースの先から立ちのぼる甘い香り。

観光客も地元の若者も、夜景を肴に長い時間を過ごす姿が珍しくなかった。

「へぇ……体に悪くないの?」

「悪い。煙だ」

「じゃあ何でそんなに人気あるの?」

「雰囲気だ。ああいうのは、夜景や会話を楽しむための道具だ」

砂漠の国らしく、アルコールが制限される場所では、シーシャがその代替文化として広がっている。

甘い煙の向こうで交わされる会話や笑い声が、夜の街に独特の彩りを添えていた。

「なるほど…オシャレ系なんだ」

「お前がやったら咳き込んで終わる」

「失礼な!ニコチン入ってるの?まさか麻薬系じゃないよね?」

「ニコチンは入ってるが、麻薬ではない」

「…じゃあ合法なんだ」

「合法だが、俺はやらない」

世界的にも合法ではあるが、アスリートにとってはもちろん厳禁。

九条の返答は、単なる嗜好の問題ではなく、競技人生そのものを守るためのものだった。

「へぇ、意外」

「肺を悪くしたら試合ができなくなる」

「まあそりゃそうか。身体が資本だもんね」

「お前にもやらせない」

「いや、やらないけど、なんで雅臣さんが決めるのよ。保護者か」

「保護者以上だ」

「……言い切ったよ。そういえば、ドバイって女性は露出しちゃ駄目っていうの無いの?そのまま出掛けて大丈夫?」

「ドバイでは、女性が肌を隠す義務はない」

ただし、イスラムの文化的背景から、極端な露出は避けることが求められる。

モールやレストランでは観光客でもTシャツやジーンズ程度なら問題ないが、キャミソールやミニスカートは控えめに、というのが暗黙のマナーだ。

一方で現地女性の服装も多様で、スカーフで髪だけ隠す人、全身を覆うアバヤを着る人、顔の下半分だけを覆う人――そのスタイルは家庭や信仰の度合いによってさまざま。

「モスクに入る時は別だ。髪をスカーフで覆う決まりがある」

街を歩けば、欧米から来た観光客が半袖やワンピースで歩いている姿も珍しくなく、石造りのモスクの入口には「貸出用スカーフあります」という案内板が立っている。

“砂漠の国”と聞いて抱くイメージとは違い、国際都市ドバイはイスラム圏の中でも比較的自由度が高く、多文化が共存する風景が日常にあった。

「そうなんだ。日本でもあんまり露出してないし、ならこのままでいいや。モスク行かないし。しかし雅臣さん詳しいね!クジョペディア」

彼女の冗談に、九条は眉ひとつ動かさない。

けれど実際、彼の知識は冗談では済まされないほど正確だった。

世界を転々とする中で身についたのは、観光ガイドに載る豆知識ではなく、アスリートとして滞在に必要な現実的な情報。

宗教施設の規定、入国審査での注意点、暑熱下での移動方法――澪が「旅行者の驚き」で口にするものを、九条は「生活の一部」としてすでに掌握している。

ドバイの街は、砂漠の熱を抱えながらも摩天楼の冷たいガラスでそれを封じ込めるように立っていた。

庶民的な驚きを隠さない澪と、無表情で知識を差し出す九条。

その対比は、人工都市の異国感をいっそう際立たせていた。

「……もう決まらない。どこも美味しそうだし、写真映えするし……」

スマホを抱え込む澪は、結局メニューの写真ばかり眺めている。

九条はわずかに息を吐き、短く言った。

「“カフェ・ソサエティー・ドバイ”にする。会場からも近い。落ち着ける」

「じゃあそこで。出かけよっか」

「車を呼ぶ」

人からどう見られるか

車はホテルを出て、マリーナ地区の道路へ滑り出す。

窓の外には、湾岸沿いに立ち並ぶ高層ビルが次々と後ろへ流れていく。

ドバイの街は新しい建築ばかりで、ガラスの壁面は砂漠の光を鏡のように反射し、日中でも夜のような眩さを作り出していた。

道路を走る車のほとんどはSUVや高級セダンで、タクシーすらレクサスやランドクルーザー。庶民的なコンパクトカーはほとんど見当たらない。

黒塗りのSクラスベンツがその中を走るのは、むしろ自然で、誰の視線も引かない。

「……なんか、街全体がテーマパークみたいだね」

澪は窓に額を寄せ、ビルの上層に飾られた広告看板を見上げる。

そこには世界的ブランドのロゴが並び、どれもがこの街を象徴するように巨大だった。

九条は視線を前に向けたまま答える。

「テーマパークではない。富裕層の生活圏だ」

「……夢が無いなぁ」

「事実を言ったまでだ」

乾いた砂漠の空気と、人工的な冷房の風とが、車内の窓ガラス一枚を隔てて混ざり合う。

その温度差が、まるで二人のやり取りそのもののようだった。

「富裕層の生活圏なら、雅臣さんはドバイに住もうと思わなかったの?」

「ない」

ドバイは確かに“富裕層の街”だった。所得税はゼロ、外資系企業が集まり、国際的なスポーツイベントや展示会も頻繁に開かれる。

マリーナやダウンタウンには高級ホテルとレジデンスが立ち並び、世界中から資産家や有名人が集まってくる。

けれどその華やかさの裏で、労働力の大半は移民に依存しており、街そのものは人工的に造られたオアシスに過ぎない。

砂漠の熱と、ガラス越しの冷房。その両極の温度差に支えられた街は、永住の地というよりも“仮住まい”に近かった。

「ここは滞在の街だ。住む場所ではない」

「……はぁ、なんかそれっぽいこと言う」

「事実だ。俺に必要なのは大会に近い拠点であって、ステータスの象徴じゃない」

澪にはただの皮肉に聞こえても、九条の声はまったく揺れていなかった。

彼にとっては、ドバイの摩天楼も東京の下町も、等しく「場所」に過ぎない。

価値を決めるのは土地ではなく、そこで何を積み上げるか――ただそれだけだった。

「ふーん。雅臣さんって、あんまり見栄とか興味ないよね。誇張しないっていうか…。お金持ってる割には大人しいというか」

ドバイは、まさに「見栄の街」と呼んでも差し支えない場所だった。

世界一高いビル、世界最大のショッピングモール、人工島に並ぶ超高級リゾート。

街そのものが“世界一”という肩書きを誇示するために造られていて、街路を走る車もフェラーリやランボルギーニが当たり前。

観光客の多くは、SNSに映える夜景や豪奢なホテルのロビーを背に写真を撮るために集まってくる。

九条は窓の外に流れる景色を一瞥するだけで、特に感慨を見せない。

彼にとって、高層ビルの眩さもスーパーカーの轟音も、ただの「背景」に過ぎなかった。

「見栄は長持ちしない。必要なのは、使えるものだけだ」

澪は思わず笑って肩をすくめる。

「めちゃくちゃドライ……」

人工的な光に包まれた街の中で、九条の冷静さは逆に異質に映った。

見栄を楽しむ人々の喧噪の中で、彼だけが「何も飾らない」という贅沢を手にしているようだった。

「まあ、その考え方だけは同調できる。生活レベルは全然違うけど」

「……お前も容姿に気を使っているように思うが」

車窓の外には、ガラス張りのビル群が映り込んでいた。

砂漠の国に突如出現した人工都市――ドバイは、外見やステータスを強調する文化の象徴のように見えた。

人は皆「どう見られるか」を競い合い、建築も、車も、服装も、その思想に支配されている。

「私は営業でお金稼いでるっていうのもあるけど、自分のコンプレックスを解決するのは自分の為だから。人から良く見られたいっていうのは無い。副産物だけど、それも良し悪しある」

九条はしばし黙したまま、窓の外を流れる街を眺めていた。

周囲の華やかさや虚飾に埋もれながらも、澪の言葉だけがそこに現実の重みを落としていた。

ドバイの街では外見は権力の証明であり、誇示するための鎧に近い。

しかし澪はそれを「副産物」と切り捨て、必要最低限の自己防衛として受け止めている。

その差は小さいようで、大きな隔たりだった。

見栄を“切り捨てる”九条と、“利用するが依存しない”澪。

同じ車内にいながら、二人の視線の先にある世界は、やはり少し違っていた。

コメント