人を離れる朝

九条は、静かに目を開けた。

深い眠りから自然に浮上するように、ただ淡々と、次の行動へ移る。

歯を磨き、顔を洗い、シャワーを浴び、レオンが用意した朝食を静かに口に運ぶ。

特別な日、という空気は一切ない。

――決勝?

――タイトル?

――プレッシャー?

そのどれも、九条には存在しなかった。

勝つことが特別ではない。

負けることも怖くない。

勝敗によって得るものも、失うものもない。

ただ今日も、テニスをする。

その一点しか存在しない。

悟りの境地というより、もっと深い、もっと冷たい場所。

“音”という概念が消えた世界にいるようだった。

色も光も影もない。

心の濁りが一滴も存在しない、底無しの深海。

呼吸は滑らかで一定。

脈も乱れない。

人ならざる静けさだった。

この状態で試合をする九条を、誰も止められない。

誰の声も届かない。

太陽と深海の前哨

一方、マルコ・アラーノの部屋は光に満ちていた。

ストレッチしながら笑い、コーチと冗談を言い合い、スタッフ一人ひとりに声をかける。

「今日は面白い試合になるよ。九条は…本当にすごい相手だ」

明るい。

太陽みたいな笑顔。

だが、チーム全員が薄く気づいていた。

――マルコが、いつもより静かだ。

目の奥の熱が強い。

冗談を飛ばしながらも、どこかで戦士の顔をしている。

「相手を倒すために笑ってるんじゃないよ。楽しむためだ。僕は、テニスが好きだから」

その言葉には一切の迷いがない。

勝つために遠慮もしない。

同情もしない。

ただスポーツマンとして、純粋に“最高の相手”を迎え撃つ準備をしている。

マルコの強さは、陽だ。

九条の強さは、無だ。

似ても似つかない。

なのに、どちらも世界の頂点に立つ力を持っている。

両陣営が出会う前から、既にコートの空気は熱と冷気の両極で満ち始めていた。

――決勝。

太陽と深海の衝突。

その瞬間が、確実に近づいていた。

青空は、勝者を知らない

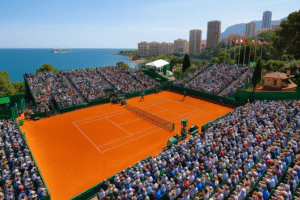

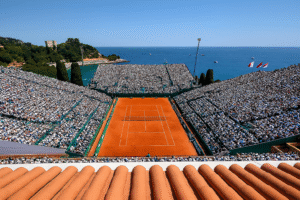

モンテカルロの空は、雲ひとつない。

春の陽光が海面を照らし、コートの赤土は乾いて鮮やかに光っていた。

海風はやわらかく、肌を撫でて通り抜ける。

観客席はすでに満席で、ざわめきが波のように揺れている。

――歴史に残る試合になる。

誰もがそう確信していた。

今日の決勝は、ただの一戦ではない。

九条雅臣という“深海の王”と、マルコ・アラーノという“太陽の王”がぶつかる日。

二人の持つオーラが違いすぎる。

その“違いすぎる強さ”が、観客の期待を過剰に膨らませていた。

長い試合になるだろう。

観客の多くがそれを理解していて、飲み物や帽子、ひざ掛けまで用意している。

まるで“最後まで見届ける覚悟”を共有しているかのようだった。

会場の周囲では、賭場も荒れていた。

マルコが勝つか、九条が勝つか。

どちらが勝っても負けても、大金を失う者が出る。

だがその喧騒ですら、センターコートの空気には届かない。

コートの中は、別世界だった。

九条は、静かだった。

意識が水の底に沈んだように、何も考えていない。

勝ち負けなど、彼の世界には存在していない。

そこにあるのは“テニスをする”という事実だけ。

マルコは、明るく笑っていた。

スタッフと拳を合わせ、カメラに笑顔を向ける。

だがその奥では、すでに戦士の目をしている。

観客に手を振りながら、頭の中は一点に向かって集中していた。

ふたりとも、外の喧騒には触れていない。

太陽はマルコを照らしている。

深海は九条を包んでいる。

今日の勝者を決めるのは――

青空でも観客の声でも、賭場の数字でもない。

ただひたすら、コートに立つふたりの“強さ”だけだった。

結果がどうなるかなんて、誰にも読めなかった。

この日のモンテカルロには、そんな不気味な静けさと、胸の底が震えるような期待が同時に漂っていた。

祝祭と無音の交差点

センターコートのアナウンスが響くと同時に、客席が一気に立ち上がった。

モンテカルロの決勝を飾る二人が、いよいよ姿を現す。

「マルコ・アラーノ!!」

名が呼ばれた瞬間、スタジアムが揺れた。

歓声が津波のように押し寄せる。

マルコは、いつも通りだ。

白い歯を見せて笑い、両手を挙げて応える。

太陽を受けた肌は健康的に輝き、観客の声すら力に変えていく。

手を振るたびに歓声が跳ね返り、まるでコート全体が“彼色に染まる”ようだった。

彼はファンサービスの天才だ。

今日もその陽気さと強さを同時に纏い、堂々とコートへ歩を進めていく。

──そして。

「九条 雅臣!!」

観客のボルテージは下がらない。

むしろ「この男がどう戦うのか」と期待が渦巻く。

賛辞と歓声は、確かに九条へ向けられている。

だが。

九条は、一歩も反応を返さなかった。

ただ呼ばれた方向へ歩くだけ。

誰も見ていない。観客もカメラも視界にない。

顔は感情を削ぎ落とした仮面のようで、

その歩みは、まるで決められたプログラムを実行しているだけのよう。

例えるなら――

「無の深海」だった。

そこには光がない。

温度も流れも存在しない。

人間としての揺れはすべて消えている。

観客の熱狂は、九条にとって“届く場所の外側”にあった。

同じスタジアムに立っているのに、二人が受け取っている世界はまるで違う。

ひとりは、陽だまりの中央で輝き。

ひとりは、冷たく静かな深海に沈んでいた。

――太陽と深海。

正反対の二つが、同じコートに足を踏み入れた瞬間だった。

太陽と深海の握手

コイントスを終え、二人がネット際に歩み寄る。

マルコは手を差し出しながら、いつもの太陽のような笑みを浮かべた。

彼の声は、観客のざわめきにも負けないほど明るい。

「あなたと戦えて光栄だ。良い試合にしよう」

わかっている。

九条には届かないだろうと。

それでもマルコは言った。

敬意を示すために。

自分が戦う相手を“人”として扱うために。

九条は、ただ手を差し出した。

返事は無い。

視線すら合わない。

どこを見ているのかわからない虚空の目。

暗さも敵意もない。

ただ、空洞。

握手は、ただの行為だった。

意味も意図も感情もない、作業の一つ。

マルコはその冷たさに、ほんの一瞬だけ息を止める。

(……本当に何も映してない)

昨日の準決勝。

狂気じみたトップスピン。

迷いもなく繰り返される強打。

表情も感情も反応もなかった。

悪魔のような攻め。

機械のような精度。

人間の余白が欠けた恐ろしい集中。

マルコは思う。

(これが今日も来る……いや、もっと深いところまで潜ってくる)

太陽と深海が握手した瞬間、温度は氷点下に落ち、決勝の空気が静かに軋んだ。

長引けば終わる

モンテカルロの静けさを切るように、主審の声が落ちる。

「プレイ」

マルコのサーブ。

いきなり全力。

手加減も様子見もない。

彼は迷わない。

理由は一つ。

――長引けば、九条が“深くなる”。

昨日までの映像で嫌というほど理解した。

時間が経つほど九条の集中は 研ぎ澄まされ、トップスピンの回転数は跳ね上がり、ディフェンスは怪物のように伸び、攻めの精度が異常値になる。

普通の選手は、長いラリーで心を削られる。

集中は揺れ、雑音が入り、体も気持ちも折れかける。

だが九条は逆だ。

折れない。

乱れない。

弱らない。

むしろ “時間が味方になる”。

まるで無機質な何かが、計算しながら進化していくように。

(長引かせたら終わる)

だからマルコは、序盤からトップギアだ。

サーブ:208km/h、フォアのヘビートップ、ドロップの予告なしの切り替え、コート全体を使った展開の速さ。

「最初に崩す。ここしかない」

観客が息を呑む中、その一球は九条のバックへ跳ね上がる。

九条は――動き出していた。

ゆっくりでも速くてもない。

ただ「必要なタイミング」で。

必要な重心移動で。

必要な角度で。

無駄が一つもない。

ネットの向こうで、マルコの瞳が鋭く光る。

(やっぱり……最初から深いな)

九条の打球は、クレーの上に異様なほど重く沈み、スピンで跳ね上がる。

ボールの質が普通ではない。

序盤の、たった数球で理解できる。

観客席の空気が張り詰める。

ラリーは加速する。

トップスピンの打ち合い。

深さの奪い合い。

角度の差し合い。

互いの“間”を読む読み合い。

十球目──

マルコが先に仕掛ける。

深いフォアから、逆サイドへ強烈なドロップ。

完璧なタイミング。

完璧な落とし方。

観客はどよめく。

だが──九条の足が、音もなく前に出た。

走っているのではない。

吸い込まれるように、そこへ“移動している”。

追いつく。

正確に。

寸分の狂いなく。

返球は、鋭いクロスへ。

マルコはギリギリで拾い上げる。

だが──

(重い……!)

九条のボールは、序盤から試合終盤の“密度”を持っている。

普通、これは二時間後の球だ。

最初のゲームで打つ球ではない。

長引けば、確実に飲まれる。

マルコもそれを理解している。

だからこそ叫ぶ。

「行くぞ、九条!」

スタジアムの空気が一気に燃える。

太陽 vs 深海 の最初の衝突は、わずか一分のラリーで観客の心拍を奪っていった。

時間は序盤を許さない

決勝の空気は最初の一球から明らかに違っていた。

会場全体が緊張しているのに、鮮明な明るさがあった。

九条もマルコも、“試合を育てる余裕がない”。

最初にギアを上げたのはマルコだった。

彼には“ウォームアップ”という概念がない。

どれだけ大きな舞台でも、どれだけの観客に囲まれていようが、第1ポイント目から全力で走れ、跳べ、振り切れる。

だからコートが狭く見える。

スプリント1発で全てのスペースを埋める。

跳んだ瞬間に次のショットを予測している。

その身体能力と瞬発力は、ツアーでも異質だった。

九条が放つ、悪魔のようなトップスピン。

重く沈む。跳ね上がる。

普通の選手ならまともに触れない球。

だがマルコは迷わない。

深く下がっても強打で返せる。

左右に振られても笑って追える。

前後のドロップにも全力で対応し、すぐに反撃へ転じる。

“攻められている”という感覚がそもそもない。

むしろ——挑んでいた。

(どれだけ持つんだ、九条。今日は最初から重いな。でも、これは耐えられる。まだまだ打てる。

人間なら、必ず綻びが出る。疲れが滲む。そこを刺す)

攻め急がない。

焦らない。

ポイントの取捨選択が完璧だった。

狙える球は確実に叩く。

無理な球は繋ぐ。

相手の展開を一旦受けて、そこから逆襲する。

これがマルコの強さだった。

余裕の笑顔も消えない。

不気味なほど静かな九条。

対照的に太陽のような明るさのマルコ。

だがその内側では、決して油断していなかった。

一方で九条は、機械的だった。

良いプレーをしているわけでも、勝とうとしているわけでもない。

ただ必要な動作だけを淡々と積み重ねている。

揺れない。

焦らない。

疲れを見せない。

まるでプレッシャーという仕組みそのものが、彼の中に存在していないようだった。

そして、その無表情の怪物に対して、世界一明るい若き王が全力で挑み続けていた。

観客はすでに悟っていた。

――これは普通の決勝戦ではない。

――世界最強の“静”と“動”が初めて真正面から衝突している。

互いの打球音が、コートを震わせる。

序盤から、決勝の温度は完全に振り切れていた。

クレーがスローである理由を失った日

最初の数ゲーム。

本来ならウォーミングアップのように互いの状態を探る時間になるはずなのに——

この決勝には、その余裕が微塵もなかった。

クレーコートは球足が重くなり、回転がかかるほど減速し、ラリーは自然と長くなる。

……はずなのに。

二人の打球は、クレーの減速を無視するように速かった。

どちらも一歩も引かない。

“クレーだからスローになる”という常識が通用しない。

観客が息を殺す。

ただ強引に叩きつけているわけではない。

暴力的なパワーで押しているわけでもない。

むしろ逆だった。

動きは洗練されていて無駄がない。

球の質は緻密で、美しいほどに計算されている。

隙を作らない。

隙を与えない。

そして、隙があれば迷いなく刺しにいく。

ブレークポイントが来るたび、会場の空気が震えた。

マルコは自ら流れを変えに動く。

ドロップを混ぜる。

角度をつける。

前に詰めてネットで決めに行く。

それらは全て「勝つための攻撃」だった。

一方で九条は、静かに、淡々と、必要な選択だけを積み重ねていた。

前に出る距離。

スピンの量。

立ち位置の調整。

ボールの高さと深さ。

それらの選択がすべて“正解”で、ミスがない。

どちらのプレーも洗練されすぎていて、見ている側が息を吸うことを忘れるほどだった。

(どちらが先に崩れる?)

観客の誰もが同じ疑問を抱いた。

この攻め方は長くは続かない——

普通なら。

だが、どちらも普通ではなかった。

マルコは太陽のように燃えていて、九条は深海のように揺れず沈んでいた。

相反する二つの強さがぶつかるたび、コートの中央で音が弾ける。

ブレークポイント。

マルコの強打。

九条の静かなカウンター。

呼吸が詰まる。

まるで——

どちらの選手も、体力の配分などという人間的な問題から解放されているようだった。

まだ序盤。

なのに、決勝にふさわしい緊張が張り詰めていた。

太陽が先に燃えた

九条の深いトップスピンを、マルコは真正面から力ではなく“技術”でねじ伏せた。

最後のリターン。

バックの逆クロスが、ラインの白を正確に削った。

主審の声が落ちる。

「ゲーム、アラーノ。ファーストセット、6–4」

センターコートの空気が揺れた。

マルコは軽くガッツポーズを作る。

だが叫ばない。騒がない。

(タイブレークにはしない。次も取る)

あくまで淡々としていた。

ベンチに戻り、ラケットのガットのテンションを指で確かめ、水を少しずつ含み、汗を拭う。

呼吸は乱れていない。

まだ動ける。まだ走れる。

むしろ勢いが増していた。

コートサイドの記者席がざわつく。

「マルコが九条から先取?」

「クレーで、あの九条から?」

「今日の九条、動きが硬くないか?」

誰も知らなかった。

“硬い”のではない。

“深海に沈む前段階”だった。

光の届かない領域へ

ざわつきの中心は、もちろんスコアだった。

だが、それだけではない。

九条の様子が“おかしい”。

ラリー中の動きは正確すぎるほど正確なのに、ポイント間では、まるで時間が止まったように動かない。

タオルを取る仕草に迷いがない。

水を飲むタイミングも、無音のように滑らか。

視線はどこにもフォーカスしていない。

「九条、怒ってる?」

「いや、違う……なんか、怖い」

「感情がない。完全にスイッチが落ちてる」

「落ちてるのに、動きは異常に精度が高い……?」

観客は言い表せない不安に包まれていた。

嬉しい試合展開なのに、楽しさよりも緊張が上回る。

まるで、白い霧がコートを覆っていくような、温度のない気配。

九条の気配だった。

蓮見は、九条を凝視して呟いた。

「……入るなよ。これ以上深いところに落ちるな」

だがもう遅かった。

九条の胸の上下が、ほとんど動いていない。

呼吸のリズムが試合中のものではない。

“反応しない時の呼吸”になっていた。

氷川が静かに分析する。

「視線の焦点……更に飛び始めましたね」

九条は、水を置いた。

その置き方が——異様に静かだった。

カチ、と音がしない。

置かれたのに、水滴一つ揺れない。

「……深海に沈み始めました」

神崎の声は低かった。

第2セットが始まる。

九条がネットへ歩き出す。

観客のざわめきがさらに高まる。

マルコが手に太陽を宿してきているのに、九条は——完全に、光のない深さに沈みつつあった。

この試合、第1セットを取られた瞬間からが“本当の始まり”だった。

解を潰し合う決勝

第2セット最初のリターン。

九条は、まるで床ごと滑っているようなスライディングで打点に入り込んだ。

身体をひねる角度、肩の回転、左足のスライド量。

どれも過剰にならず、絶妙に最適化されている。

そして、強烈なトップスピンがボールを押し上げ、クレーの空へ突き上げる。

マルコの頭上を越えるほど高く跳ねたかと思えば、次のボールは速度を落とさず、逆に“鋭く落ちる”。

深い。

高い。

速い。

そして読みづらい。

だが——出鱈目ではない。

九条がやっているのは“美しい計算”だった。

自分の打球の軌道、摩擦と回転量、マルコの足の運び、姿勢の傾き、立ち位置のわずかな変化。

全てを無表情で計算し、“次の一手”を置きにいっている。

昨日の準決勝で見せた、クレーの王者の動きを完璧に焼き直したようなプレー。

(さすが。賢い。ゲームメイクが、うますぎる)

マルコは笑顔を崩さなかった。

汗が頬を滑り落ちても、息が上がっても、笑っていた。

(相手を研究して、念入りに対策してくるのが自分だけだなんて思わないでくれよ、九条)

マルコも徹底的に研究した。

九条雅臣という選手の“癖”。

動体解析で見た肩の使い方。

他選手の技をコピーし、混ぜてくる特性。

どんな試合展開で深海へ落ちるのか。

逆に、どういうタイミングでスイッチが入るのか。

AIも使った。

データも漁った。

科学分析も取り入れた。

過去の全試合を切り分けてパターン分けもした。

若さの爆発力だけで勝とうとするほど、マルコは甘くなかった。

そして今、目の前で深海に沈む怪物がいる。

普通の選手なら、恐怖する。

太陽は光を失う。

心が折れる。

だが、マルコは——違う。

(いいね。これだよ、これ。打ち合えば打ち合うほど強くなる……そんなバグみたいなプログラム、叩き壊さずにクリアしてやる)

九条は感情のない目で、マルコは太陽の笑顔で、互いに真正面から強者の“解”をぶつけ始めた。

まるで——

マゾ仕様のテニスゲームのボス戦。

だが、まだ序盤。

ここからさらに難易度は跳ね上がる。

太陽の点火

第2セット、最初の自分のサービスゲーム。

マルコはボールを二度弾ませ、深く息を吸った。

その瞬間、表情が変わる。

観客は気づいていない。

表面はいつも通りの笑顔だ。

だが、それは“火がついた時”の笑顔。

強い相手とぶつかるほど、彼の奥底は燃える。

(不可能?無理?早い?追いつけない?)

プロに上がる前、彼はそれを何度も言われた。

“まだ早い”

“勝てる相手じゃない”

“お前はそこまでじゃない”

そのたびに、逆に燃えた。

跳ね返すほど強くなった。

打ち破るほど速くなった。

今日も同じだ。

九条雅臣。

正体の分からない深海の怪物。

表情のない悪魔のような選手。

(……面白い。ここまでの相手は滅多にいない)

マルコは、この決勝を

“自身のキャリアで最も楽しいボス戦”

だと本気で思っていた。

観客席の熱気を背に受けながら、炎が身体の奥底から立ち上がる。

雄叫びをあげた。

太陽が本気を出した。

狂気の均衡

打ち合いが始まった。

狂気ともいえる長さ。

狂気ともいえる質。

トップスピンが深く突き上がる。

スライスが砂の上を滑り、鋭く刺さる。

左右の揺さぶりに観客が悲鳴を上げる。

互いにミスがない。

互いに逃げない。

互いに止まらない。

マルコの足音は軽い。

砂を蹴る音がパワーを帯びる。

雄叫びがコートを満たす。

九条は終始無音。

静寂と爆発が交互に打つ。

深海と太陽が一球ごとに衝突する。

どれだけ走らされても、マルコの足は死なない。どれだけ深く沈んでも、九条の精度は狂わない。

コートに火花が散る。

「こんな打ち合い……あり得ない」

実況席が息を呑む。

「九条、今日が一番強いぞ……」

蓮見の声が震える。

「いや、まだ深くなるはずです」

氷川が冷静に言い放った。

観客は理解した。

これは、ただの試合ではない。

二つの頂が、本気で世界を取り合っている。

九条は光を失い、深みへ沈む。

マルコは光を増し、跳ね上がる。

狂気じみたドン突き合いは、まだ中盤に過ぎなかった。

陽炎のリード

4−3。

スコア上はマルコが優勢。

会場も「このまま第2セットも取る」と感じ始めていた。

マルコは息を弾ませながらも笑っていた。

疲れは、ない。

むしろ体の芯が熱い。脳がビリビリするほど集中している。

“ゾーン”と呼ばれる領域へあと一歩。

(ここまで深く入れる相手なんて、めったにいない)

九条は最初からそこにいた。

自分は全力を尽くしてようやく触れられそうな場所に、九条は「いるだけ」で入っている。

羨望すら覚えた。

(いいな……いつでも、あそこに行けるなんて)

マルコは胸の内で呟く。

サーブで決めに行く。

ここで一本、取る。

それが流れを支配する。

会場の空気は――マルコ側へ傾きつつあった。

観客のざわめきは、

「今日、世代交代が見れるかもしれない」

という期待の色を帯び始めていた。

反応の消失

トスを上げ、マルコは最高のフォームでサーブを打ち込んだ。

ライン際を狙った高速サーブ。

九条が取れるはずのない位置。

……だが、九条は動かなかった。

一歩も。

まるでボールが来ていることにすら気づかないかのように、俯いたまま動かない。

観客の一部がざわつく。

マルコも眉を寄せる。

(反応できない? ……いや)

ここまで完璧に反応してきた選手が、終盤のここで“だけ”反応できないなんてあり得ない。

これは異常だ。

九条の肩が、ほんのわずかに上下した。

いや、それは呼吸ではない。

“何かが入れ替わるような”動きだった。

背筋に、氷の線が走る。

(まずい……これは来る)

攻撃でも、防御でも、反応でもない。

“変化”の瞬間。

マルコはほんの一瞬、本能的に危機を感じた。

恐怖と呼んでもいい。

次の瞬間だった。

サーブの軌道上に、“存在しなかったはずの九条”が現れた。

踏み込みも予備動作もない。

ただ“そこにいた”。

ラケットが弧を描いた。

——風が裂けた。

リターンは、今日一度も見せていない速度だった。

観客が一瞬、声を失う。

芝でもハードでもなく、クレーで出せる速度ではない。

マルコの動体視力をもってしても、ボールの軌跡が途中で消えたように見えた。

(……嘘だろ)

九条の姿は静かだ。

息ひとつ乱れていない。

しかし、その静けさは“平常”ではない。

表情は無。

瞳孔は収縮し、周囲の光を拒むように細い。

人間の緊張とは違う。

これは——

深海の底が“さらに沈んだ時”の目だ。

マルコは笑ったまま、初めて笑いの意味が変わった。

(第3形態ってわけか)

無茶な冗談だ。

だが冗談で済ませられない。

背中を汗が伝う。

このセットを取られれば、試合の流れが完全に変わる。

いや、流れではない。

“存在そのもの”が変わり始めている。

九条雅臣は——完全に別の何かへ変貌した。

神を見た瞬間

(――誰だ、これは)

マルコの脳裏に浮かんだのは、その一言だった。

目の前にいるのは“九条雅臣”の形をしているが、もはや同じ種族ではない。

さっきまでの九条ですら、人間の領域を踏み越えていたのに――

今の九条は、何か別の“存在”だった。

トップスピンの落下角度は物理法則を否定しているかのように鋭く、体の沈み込みはまるで重力そのものを操っているようで、インパクトの瞬間、筋肉の密度すら変質したかのような“異音”が鳴る。

(何を取り込んだ? どんなデータを混ぜたら、こんな動きになる?)

歴史をひっくり返しても、こんな動きの選手はいない。

どの時代にもいない。存在してはいけないレベルだった。

九条は、ただのテニス選手ではなかった。

“変化している”のだ。進化でも成長でもない。変質。

ラリーが続くたび、フォームが研ぎ澄まされていく。

筋肉が微細に膨れ、収縮の速度が変わる。

“別の何か”が身体を乗っ取っているとしか思えなかった。

観客はそれに気づいたわけではない。

だが……本能で理解してしまっていた。

スタンドが静まり返った。

歓声は急激にしぼみ、ざわめきも消えた。

風の音すら止まった錯覚がするほど、スタジアム全体が“異様な静寂”に包まれた。

九条ではない者

ベンチ後方で、チーム九条が瞬きすら忘れて九条を見ていた。

「おい……全豪の時とも様子が違うぞ」

志水が、苦く顔を歪めたままスマートグラス越しに言う。

「九条さんの体型、筋肉の密度が……変化しています。試合中に、ここまで変わるはずがない」

蓮見が声を荒げる。

「何したらそうなるんだよ!? 薬でもキメてんのか!?」

「それはあり得ません。ドーピング検査はクリアしています」

「知ってるよ……知ってて言ってんだよ……」

言葉が震えていた。

神崎が低く、抑えきれない重さを背負った声で呟く。

「昔……精神科医の友人から聞いたことがある」

「は?今その話?」

「解離性人格障害――いわゆる多重人格の患者だ」

早瀬が眉を上げる。

「人格が変わると、筋肉の出力が変わるってやつですか?」

「それだけじゃない。稀に……体型まで変化する例がある」

「体型……?」

蓮見が息を呑む。

「ある女性患者は、普段はか弱いのに……別人格になった瞬間、素手で大の男の肋骨を折った」

蓮見も氷川も言葉を失う。

「じゃあ……九条は今、誰なんだよ」

神崎は首を振る。

「分からない。だが……脳の“筋力ストッパー”が完全に外れている。その結果が……これだ」

九条の体は、正常な範囲を完全に踏み越えている。

存在の闘争

再び、ラリーが始まる。

九条の返球は、打った瞬間には“技術”だった。

だが、マルコの目に映るそれはもう技術ではない。

“理解を拒む現象”だった。

人体が許さない可動域で、疲労という概念が消えた呼吸で、「勝つために」ではなく「存在しているから」その動きをしている何か。

振り抜かれた一球は、相手を倒すためですらなかった。

ただ──

そこに“在るべきだから”そこへ落ちる。物理を無視した軌道で。

(これ……機械じゃない。知性でもない。野生でも、本能でもない……)

(……怪物だ)

強敵と戦うのが好きなマルコですら、ほんの一瞬、胸の奥に冷たいものが流れた。

だが――退かない。

笑った。

「……いいね。来いよ、“第三形態”。まだやれるだろ?」

楽しそうに言って、前へ出た。

九条は反応しない。

ただ、無言のまま異様な速度でボールを叩き込んでくる。

マルコは笑ったが、笑顔の意味は変質していた。

楽しんでいるのではない。

抗っている。

太陽の光が、初めて深海の暗闇に震えた瞬間だった。

破綻の順番

そこからは、ほとんど拷問に近かった。

九条のリターンは速すぎて、もはやコマ送りのようにしか追えない。

マルコは必死に喰らいつく。

足を滑らせながらも拾い、拾い、拾う。

だが。

違う。

拾わせるための構成を、九条は最初から組んでいた。

誘って、追わせて、体勢を崩して、

最後の一球だけを“絶対に届かない場所”へ落とす。

詰め将棋のようなテニス。

逃げ場のない構成の暴力。

最後のポイント、マルコが全力で追ったが――

九条のバッククロスが、ライン上に沈んだ。

「ゲーム、セット、九条!4–6!」

会場は、歓声ではなく――

どよめきと恐怖の混ざったざわめきに揺れた。

九条は何も反応しない。

汗を拭かず、水も飲まず、視線も動かさない。

まるで心臓の鼓動すら止まったような静けさ。

チーム九条の誰一人、言葉を発せなかった。

(……これは勝負じゃない。九条が壊れるのが先か、マルコが折れるのが先か……)

そんな悪い予感だけが、ベンチに重く沈んでいた。

覚悟の座標

第3セット。

この一本勝負で、モンテカルロの王が決まる。

マルコは汗を拭きながら、深く息を吸い込んだ。

肺に入る空気が、さっきより重く感じる。緊張ではない。

“覚悟”が、全身に染み込んでいく感覚。

あの全豪決勝。

ルカ・エンリオと九条がやり合った、あの異常な試合。

あの時映像越しに見た九条の顔――

あれは人間がする顔じゃなかった。

そしてその九条に直面したルカの表情。

全身で拒絶しながら、それでも立ち向かっていた表情を。

(なるほど……次は俺か。)

そう思うと、腹の底が、不思議な熱で震えた。

不運か幸運か――

どちらでもいい。

強い相手と戦える。

“今しかない戦い”を味わえる。

「こんな幸運、逃すわけないだろ」

マルコは自分に言い聞かせるように、小さく笑った。

喉が震えたのは、恐怖か、興奮か。区別はつかない。

無の中に立つ者

対面のベンチでは、九条が座らずに立っていた。

座る必要がないのではない。

“座る”という行為を脳が忘れた生き物みたいに、ただ立っていた。

タオルも取らない。

水も飲まない。

視線はコートでもなく、相手でもない。

何か“存在しないもの”を見つめているようでもある。

(あっちを見るな。あの目を見たら……引きずられる)

思わずマルコは視線をそらす。

底の底まで落ちていくような闇――

それは重さがあるのに、実体がない。

深海の水圧よりも暗く、宇宙空間よりも何もない。

“無”の化身。

それが、今の九条だった。

(やべぇ……本能が拒否してる)

汗が背中をつたう。

気温のせいじゃない。

海風のせいでもない。

**“生物としての危険察知反応”**が、マルコの心臓をぎゅっと掴んでいた。

自分が今日最も恐れていたこと。

九条が――

第3形態に入った。

(来る。必ず来る。このセット、容赦ない攻撃が襲ってくる)

マルコは足を揉み、手のひらを叩き、気持ちを浮上させようとした。

九条はこちらを見ない。

だが、気配だけが一直線に刺してくる。

敵意ではない。

殺意でもない。

ただ――

「倒すべき障害を排除する」

その一点だけの意志。

完全に感情の消えた、純粋な処理速度の怪物。

(怖がるな。怖がれば飲まれる。心を折られたら終わりだ。目を見るな。あれは殻の奥にある怪物の目だ)

マルコは深く息を吸う。

(大丈夫。俺も特別じゃない。九条も特別じゃない。同じ人間だ。同じ舞台に立ってる。なら、対等だ。)

自分に暗示をかけるように、ぐっと拳を握る。

宣告の一点

「ファイナルセット――プレイ!」

マルコは、ほんの一瞬だけ九条を見た。

九条は――

人間が失ってはいけない何かを失った目をしていた。

(いいだろ。人外の強さなら、俺は人間の極限でぶつかるだけだ)

マルコは足を踏み込む。

九条は、一切の音を消したまま構える。

ここからが、支配者 vs 支配者の最終決戦。

モンテカルロの太陽も、深海の静寂も、このコートに集約される。

そして――

地獄のようなラリーが始まった。

意志が死ぬ球

ラリー――そう呼んでいいのか、誰も確信が持てなかった。

打ち合い、ではない。

競り合い、でもない。

「歩かされている」

マルコは一球ごとに、その感覚だけが鮮烈に胸に突き刺さった。

九条のボールは、まるで道筋を作るように飛んでくる。

“ここへ動け”

“次はここ”

“もう一歩奥へ”

それは、選択肢ではない。

ただの誘導。

終わりに向かう一本道を押し付けられているようだった。

必死に追いつく。

無理やり返す。

ラインすれすれを抜くようなショットを、牙をむいて叩く。

それでも、全部、九条のポイントに吸収される。

否応なく分かる。

—何をしても無駄だ、と。

コートの中心に立つ九条は、人の形をした“心を食う魔物”のようだった。

熱狂が、恐怖に変わる

観客は――熱狂していた。

だがその熱狂は単なる歓声ではない。

ざわめきと悲鳴が混ざり合っている。

「信じられない……」

「なにあれ……?」

「マルコが押されてるだと?」

「いや違う、喰われてる……」

熱狂と恐怖が共存する、異様な会場。

マルコは顔の笑みを消しつつも、膝を折らない。

目の色が変わる。

(怖くてどうする。怯んだ瞬間、あいつに“心まで折られる”。そんなのは御免だ。俺は――俺のテニスを貫く。)

支配者と呼ばれた男が、挑むように血の気を上げていく。

無から放たれる破壊

九条は、痩せ型だ。

背が高いわりに、筋肉が盛り上がっているわけでもない。

線が細い。

だというのに、物理を無視した球が飛ぶ。

「嘘だろ……」

「なんであんな身体で……?」

観客席から漏れる声がすべてを物語っていた。

トップスピンの回転量、球威、角度。

空気を切り裂く音。

これは人間の打球ではない。

魔法か何かでボールを操っているのか?

それほどの次元。

九条の顔に感情はない。

ただの“空”。

何も宿していない目。

しかしその目が瞬くたび、コートの空気が一瞬、凍りつくように変わる。

(あれは……集中なんかじゃない。進化だ。)

誰かが小さくつぶやいた。

照らせない闇

マルコは、笑った。

狂気じみた、腹の底からの笑み。

相手が怪物なら、怪物に対して人間の限界で挑むだけ。

「いいじゃないか……最高の敵じゃないか……ッ!」

歯を食いしばり、足を前に出す。

九条のスピンで跳ね上がった球に飛びつき、ありえない体勢から逆クロスへ叩き込む。

観客がどよめく。

(この程度で怯むと思うなよ。俺は“太陽の王”だ。お前の深海に沈む気はない。光で焼き切ってやる!)

気迫が九条に向かって噴き上がる。

だが九条は――まったく反応しない。

表情も、温度も、感情も、ゼロ。

ただ静かに、さらに深い闇に潜った。

マルコの逆クロスは、普通ならウィナーだ。

だが九条は、反応すらしなかった。

その無反応が、マルコの背筋を射抜いた。

(……届かないのか)

コートが突然、広くなった気がした。

いや——違う。

九条が、コートそのものを“拡張”してしまっていた。

マルコの放った渾身の一撃が、“ただの入力”として吸収される。

九条のラケットが、ほとんど腕を動かさずに球を触る。

その瞬間、弾かれた球が信じられない角度で跳ね返る。

マルコの目が揺れる。

(……は? そんな回転、物理的に成立しないだろ)

芝の跳ねでも、ハードの速度でも、クレーの摩擦でもない。

**九条だけが使える“第四の性質”**が、そこにあった。

マルコの息が漏れる。

「……マジかよ」

笑っているのに、声は震えていた。

恐怖と歓喜が同量で混ざった笑い。

九条だけが、まるで“この世界の法則を書き換える権限”を持っているかのようだった。

その相手と戦えている。

その中心にいる。

マルコの心臓が跳ねた。

(この怪物と殴り合うために……俺は、ここまで来たんだろ)

闘志が狂気の炎へ変わる。

マルコは前へ出た。

九条の闇を、太陽の力で焼き切るために。

――でも。

その太陽を、深海は照らし返すことすらしなかった。

ただ静かに、深く沈んだ。

そしてそこから——

“反撃”ではなく“排除”が始まった。

アウトになってバウンドしたボールを、九条はラケットのガットで吸収するように片手で受け取った。

全くボールが跳ねなかった。ガットに吸着されたようにしか見えない。

観客から小さく拍手が上がる。

(お前はスーパープレイをしないんじゃなかったのかよ)

マルコは小さく苛立つが、九条からしたら新しいボールをボールボーイから受け取る時間が無駄だから、目の前のボールを使うために拾っただけだ。

魅せる意図は全くない。

マルコは苛立ちを飲み込み、舌打ちしそうな頬を指で撫でた。

(……やっぱ“違う”んだよな。お前は。俺たちと。)

九条はボールを指先で転がし、すぐに右手に乗せ変えた。

その一連の動きに、一滴の無駄もない。

“拾った”

“セットした”

“次のポイントの準備”

それだけ。

本人の内側に、

- 観客を沸かせる

- 相手を威嚇する

- 魅せる

という概念が存在しない。

極めて合理的で、致命的に人間味がない。

(……だから怖いんだよ)

マルコは深く、長く息を吐いた。

九条はトスを上げる前の無音の時間に入っている。

その静けさが、コートの温度を吸い取っていくようだった。

球拾い、ラケットの角度、手首のしなり――

全部が“生物じゃない”正しさを持っていた。

(見てる側はスーパープレイ。本人は作業工程の一つ。)

どちらが真実かなんて関係ない。

結果として、九条は“魅せる存在”だ。

魅せるつもりがないからこそ、観客は勝手に震える。

その構図に、マルコは思わず笑う。

「……お前、ほんと自覚ねぇよな」

声に出すと、少しだけ肩が軽くなった。

太陽は、まだ燃えている。

深海がどれだけ沈んでも、光は――簡単には消えない。

光を知らない影

九条が第2セットを逆転で取り返した時点で、世界中の解説者たちは異口同音に言った。

——第3セットは、常識では測れない戦いになる。

その予兆通り、第3セットの序盤から九条の打球は狂ったように鋭くなり、マルコは何度も“無理だ”と思いながらも食い下がった。

だが9ゲーム目。

マルコの足に少しの鈍さが出た。

その瞬間、九条は牙を剥いた。

バックのライン際へノータッチエース。

マルコの笑みがほんの一瞬だけかすれた。

(……来るな。諦めたら終わる。最後まで……!)

だが九条は止まらない。

深海の底で一度目を覚ました魔物は、二度と眠らない。

次のリターン、マルコのサーブを名刺のように切り裂き、まっすぐにポイントを奪う。

観客の悲鳴。

諦めるなという声援。

会場の空気が揺れる。

そして――

6–3。

九条 雅臣、モンテカルロ優勝。

マルコは膝をつきかけながら、必死に立ち上がった。

九条は優勝したのに、微動だにしない。

歓喜もない。

安堵もない。

勝利の実感もない。

ただ、事務的に握手へ歩くただの“機械的な身体”がそこにあった。

握手。

マルコの掌は熱かった。

指先が痺れ、呼吸は荒く、視界は揺れている。

その一方で――

九条の手は、冷たかった。

氷のように。

彼は息をしていなかった。

いや、正確には「呼吸という行為を必要としない存在」のようだった。

汗が一滴も流れていない。

肩も上下していない。

あれだけの死闘だったのに――

ただ立っているだけ。

倒れ込む寸前のマルコとは、まるで別の世界の生き物。

(……おかしい)

マルコの喉が震えた。

今の九条には、「疲労」という概念が存在しない。

生存欲求も、達成感も、興奮も、焼け尽きた意志の残骸すらない。

ただ、

“作業が終了した肉体”

がそこにあるだけ。

こんなのは――

生物ではない。

(強かった……だけど……本当に……人間なのか?)

マルコは、そんな言葉を飲み込みながら、九条の去っていく背中を見ていた。

それはまるで――

深海へ戻っていく影のようだった。

コメント