見えない乱れ

リベラがベンチに腰を下ろすと同時に、

背後の指定エリアで、コーチのカルロスが一歩だけ前に出た。

声は出さない。

代わりに、指を二本、低く動かす。

――テンポを落とすな。

――前に出ろ。

リベラはタオルで顔を拭きながら、視線だけで応じる。

次に、アナリストのミゲルが、胸の高さで小さく円を描いた。

ラリーの“質”では勝っていない。

だが“長さ”なら、まだ勝負できる。

トレーナーのセサルが、ほんの一瞬だけ、ネット方向を指差した。

――前。

――一歩、前。

誰も叫ばない。

誰も感情を見せない。

だが、その無音のジェスチャーの多さが、彼らの焦りを雄弁に物語っていた。

カルロスが、最後に短く口を動かす。

「今だ。第2セットの頭で崩せ」

リベラは頷いた。

表情は変わらない。

だが、ラケットを握る指に、わずかな力が入る。

ベンチ越しに、九条を見る。

――疲れていない。

――集中が、まだ深くなる。

それを理解した瞬間、リベラ陣営は悟っていた。

第2セットの序盤で動かなければ、この試合は“削り負ける”。

焦りは声にならない。

だが、確実に、動き始めていた。

蓮見は、ベンチから一切の合図を送らなかった。

腕を組み、視線をコートから外さず、ただ立っている。

誰かが見れば、それは選手を信頼して任せているコーチに映るだろう。

実際、周囲もそう受け取っていた。

だが、実態は少し違う。

「……どうせ試合中は、何言っても聞かねぇからな」

蓮見の呟きは、独り言に近かった。

九条は、試合が始まった瞬間に“外界”を切り捨てる。

視線はベンチを見ない。

声も拾わない。

ジェスチャーなど、最初から存在していないかのように無視する。

練習や調整の時間なら話はできる。

意見も通る。

衝突もする。

だが、ひとたび試合が始まれば、勝つか負けるかは、すべて九条自身の判断になる。

それで、ここまで来た。

だから今、蓮見にできることは一つしかない。

黙って見守ること。

そして、もう一つ。

異常を隠していないかを、誰よりも注意深く観察すること。

呼吸。

歩幅。

戻りの一拍。

タオルを取る速度。

ベンチに座る角度。

声は届かない。

なら、兆候を見るしかない。

信頼に見える沈黙は、実のところ、限界まで研ぎ澄まされた警戒だった。

蓮見は一度だけ、九条の背中を見つめる。

(……自分を壊すほどの無理だけはするなよ)

その言葉を、口に出すことはない。

出したところで、九条には届かないと、分かっているからだ。

継続型ゾーン突入

サイドが変わり、九条のリターンゲームで第2セットが始まる。

リベラのサーブは、変わらず安定していた。

入る確率が高い。

コースも読ませない。

だが、九条の構えから、感情らしい揺れが消えていた。

蓮見は、無意識に奥歯を噛みしめる。

「……おい、九条の目」

氷川が頷いた。

「あの集中に入りました。今の九条は、“ブレーキを踏む意志”を切っています」

九条の視線は、ボールではなく“軌道の始まり”を見ているようだった。

最初のリターン。

ほんの少し動いて、身体の軸を傾けて、軽く振っただけ。

なのにボールは、深く、速く、完璧にラインすれすれへと沈んだ。

リベラがわずかに驚く。

見た。

触れた。

返らない。

(……早すぎる)

次のポイントも同じだった。

九条は力を入れていない。

入れていないのに、球質が明らかに上がっている。

スタンドのざわめきが変わり始める。

蓮見が肩をすくめる。

「……マジかよ。物理的にスピードおかしいだろ」

氷川が淡々と結論を落とす。

「九条さん、集中が“継続型のゾーン”に入りました。この状態が続くと、もう相手はどうにもできません」

リベラは静かに構え直した。

焦りは顔には出さない。

だが、その呼吸は一度だけ早くなった。

(ここを耐えるしかない)

だが、対面の九条は、完全に音のない無の世界へ沈んでいた。

観客の声も、風の音も、リベラの足音も、何も入っていない。

入っているのは、ボールの軌道と縫い目の回転だけ。

リターンエース。

フォアの逆クロス。

バックのカウンター。

またリターンエース。

わずか数分で、九条がブレークポイントを握った。

蓮見がぼそりと言う。

「これ……一気に試合展開を持っていくやつだぞ」

氷川の声は落ち着いていた。

「ええ。完全に“九条のペース”になりました」

リベラはわかっている。

耐えなければならないことを。

だが、体は言うことを聞き始めない。

ゾーンに入った九条のボールは、軌道が読めない。

深さが変わらない。

打点を狂わせる。

その重さが、リベラの足を一歩ずつ奪っていく。

そして――

九条の放ったバックのショットが、ラインの白い帯を滑るように通り抜けた。

ブレーク。

観客の声が揺れた。

九条は無表情のまま、顔をタオルで押さえただけだった。

反撃

ブレークを許したリベラは、すぐに表情を引き締めた。

焦りは見せない。

それが彼の強さだ。

次のゲーム、リベラは反撃に出た。

リターン位置を一気に前へ。

九条のファーストを“潰す”ための布陣だ。

初球。

鋭いライジングで九条のサーブを跳ね返した。

角度をつけ、コートの外へ追い出すショット。

完璧な展開。

(これなら……)

だが、九条は走った。

無理な角度でもない。

もちろん簡単でもない。

それでも、普通に間に合った。

追いつき、身体の軸をブレさせずに、逆クロスへ深く返す。

リベラの足が止まる。

「……おいおい」と蓮見が小さく呟いた。

そこから5球。

すべて九条のペースだった。

反撃は、“正しい手段だった”はずだった。

勝ち続ける代償

九条の動きは、踏み込みもスイングも、最短距離だけを通り始める。

無駄な跳び方をしない。

読みの精度が異常に高い。

ラケットを振り切らずに球質を底上げできる。

「……更に球威が上がったな」

蓮見が言った。

志水はタブレットを閉じた。

「データを取っても意味がありません。ゾーン中の数値は参考値になりません」

画面には通常の倍以上の“深さの精度”が並んでいた。

だがこの状態では、ログを分析しても同じ結論に行きつく。

“九条のゾーンは、数字で説明できない”。

リベラを押し込みながら、九条は淡々とスコアを積み上げていく。

表情は平坦で、プレーの質だけが異常に高い。

スタッフ席にも、不思議な緊張が漂い始めた。

「……もう、俺たちが声をかけても、何も聞こえてねーんだろうな」

蓮見が、九条から目を離さずに呟いた。

羨望でも、安心でもない。

ただ“怖い”という色が混ざっていた。

氷川は同じ方向を見つめたまま言う。

「このまま勝つでしょうね。ただ……」

「ただ?」

「ここまで深いゾーンは、必ずどこかに代償があります」

早瀬も腕を組んでいた。

「勝つのはいいけど……続けてこんな試合されたら、次の試合が地獄です。こっちのメンタルも」

第2セット、3−1。

流れは完全に九条。

だが、スタッフは手放しで喜べなかった。

ゾーンに入った九条は強い。

だが強すぎると、次の試合までに人間に戻れない。

それが、このチームの誰もが知っている“リスク”だった。

この試合中も、チーム用に全てログが取られている。

リターンの深さ、ラリー時間、心拍変動、ストローク軌道。

だがその数字は、もはや分析する意味を持たない。

九条が“意識の奥”に沈む時、理屈は追いつかない。

数字上は良くても、いずれ選手が壊れる。

蓮見がつぶやいた。

「……頼むから、早く終わらせてくれよ」

誰よりも九条を信じている男の声とは思えないほど、弱い願いだった。

修正するリベラ

流れは完全に九条へ傾いていた。

だが、リベラは折れなかった。

“ここから”が彼の本当のしぶとさだった。

次のリターンゲーム、リベラはあえてラリーを伸ばさない戦法に切り替えた。

いつもの守備ではなく、早い段階で仕掛けにいく。

ショートクロス。

ドロップショット。

急なネットダッシュ。

テンポの中にわざと乱数を混ぜる。

ミゲルの分析通り、

「九条のゾーンの速度に合わせていては勝てない」

ことを理解しているからだ。

蓮見が小さく唸る。

「……あいつ、頭いいな」

氷川も淡々と言う。

「リベラの本質は粘りではなく、修正力です。ここから来ますよ」

そして実際、リベラは九条の“球質の壁”に何度もぶつかりながら、一つ、また一つとポイントを少しずつ積み重ねていった。

落ちる気配がない

観客のざわめきが変わる。

「 まだ終わらないのか?」

「2人とも、よく戦ってる」

という期待と不安が混ざった音。

4−3。

まだ逆転は可能だった。

だが、九条は落ちなかった。

ゾーンの深さがまるで揺らがない。

リベラが完璧に作った攻めの形も、九条は簡単に崩してくる。

左右に振られても、体勢を崩されても、戻りが異常に速い。

でたらめに強いのではない。

“落ちる気配がない”。

ミゲルが呟く。

「……あの集中、どれだけ維持する気なんだ」

6−4で第二セットも九条がとった。

最後のポイントは、強打ではなかった。

ただ深く、ただ正確で、静かなフォアだった。

そのタイミングで、そこに向かわせることが正解だからそうしただけのショット。

そんな球に、リベラは一歩だけ届かなかった。

終わった瞬間、リベラは目を閉じて短く息を吐く。

敗北を認めたというより、「ああ、今日はこういう日か」と納得するような呼吸だった。

観客は大きく沸いた。

九条はラケットを軽く持ち直すと、その場で一度だけ深く息を吸う。

そして、腰がわずかに落ちた。

それは、本当に一瞬だった。

表情は変わらないまま、視線の焦点だけがふっと消えた。

試合前の緊張でもなく、試合中の集中でもない。

“どこかに落ちたような”静けさ。

蓮見が低く声を漏らす。

「……ああ、抜けたな」

すぐ横で氷川が時計を見る。

「ゾーンに入っている時間が長すぎますね。ここから戻すのに少し手間取ります」

レオンも腕を組む。

「本人は勝ってるけど……見てるこっちはヒヤヒヤだよ」

底が見えないまま

蓮見が言う。

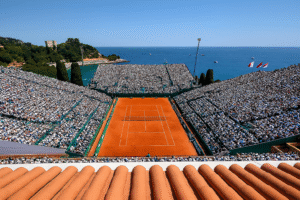

「このモンテカルロ、勝てば連日試合になる。毎回この深さに入っていたら、抜ける時間のほうが短くなるぞ」

誰も反論できなかった。

ゾーンに入れば試合に勝てる。

負ければ止まれる。

だが九条は勝ってしまう。

勝ててしまう。

生まれつきの才覚と集中力の深さが、その“勝ち続ける現象”を後押ししている。

氷川が静かに続けた。

「私たちは勝たせるためにサポートしています。だから止められません。

しかし……あの状態は、大切なものを少しずつ削りながら戦っているように見えます」

レオンは九条の背中を見つめた。

勝者の姿なのに、どこか痛々しい。

ログは全て記録されている。

打球、深さ、心拍、血中酸素、睡眠、ラリー時間。

だが、数字がどれほど集まっても、今日の九条を説明できるとは思えなかった。

蓮見がぼそりと言う。

「強いってのは……なんでこう、残酷なんだろうな」

九条は無言でネットへ向かい、淡々と握手を交わす。

勝者として歩いているのに、その足取りはどこか不安定に見えた。

無音の帰還

コートを出た瞬間、九条の歩幅がわずかに揺れた。

ふらつくほどではないが、意識の“柱”が抜け落ちたような歩き方だった。

蓮見が横で腕を組む。

「……抜けたな」

氷川は無表情で、しかし歩調を合わせながら言う。

「このまま控室までは持ちます。話しかけないでください。刺激が強いと、意識が深く潜ったまま固定されます」

レオンは心配そうに横顔を見ていたが、九条は誰の声も拾わなかった。

会場のざわめきも、ファンの声も、スタッフの指示も、届いていない。

九条は“勝った直後”にしか見せない、あの無音の世界に完全に入り込んでいた。

控室へ入ると、九条はソファにそのまま腰を落とした。

座るというより、沈むに近い。

志水がタオルを渡すが、九条は遅れて手を伸ばすだけ。

早瀬の指示にはかすかに反応するものの、言葉は出ない。

「……まだ深いな」

志水が低く言う。

「ええ。ここからが勝負です」

神崎が落ち着いた声で補足した。

試合の負担は軽い。

不思議なほど軽い。

全豪から繰り返し積んできた“深い集中”の経験が、身体の使い方を根本から変えた。

筋力を無駄に使わず、効率よく強い球を打ち込む方法を、無意識が覚え始めている。

だから身体は壊れていない。

これは医師としては本当に幸いなことだった。

だが精神が戻っていない。

明日も試合だ。

準々決勝。

もっと強い相手が来る。

このまま戻せなければ、明日は“この九条”で戦うことになる。

それだけは避けたい。

全員の本音だった。

呼び戻す声

神崎が九条の前にしゃがみ込み、片手で肩の緊張を確認し、もう片方の手で瞳孔の反応を確かめる。

「九条、戻ってこい。ゆっくり呼吸しろ」

反応は薄い。

だが、わずかに瞳孔が動いた。

志水と早瀬が指示に従い、確立された“ゾーンのクールダウン手順”を慎重に開始する。

- 鼻からゆっくり吸って、口から吐く呼吸誘導

- 低強度の可動域運動

- 静的ストレッチで筋肉を緩ませる

- アイシングで深部の温度を下げる

- 水分を少しずつ補給

- 心拍を通常まで落とす調整

何一つ急がない。

急いではいけない。

深い集中は、急激に切り替わると脳が負荷を受ける。

安全に“戻す”には、段階を踏んで引き上げなければならない。

神崎は九条の呼吸に合わせ、ゆっくりと声を落とす。

「いい、戻ってこい。今は戦わなくていい。呼吸だけでいい」

九条の喉がわずかに動き、ようやく空気を深く吐く音が聞こえた。

それだけで、神崎は小さく安堵の息を漏らす。

小さな愚痴

蓮見は壁にもたれながら苦笑した。

「この状態の選手にもインタビューに答えさせるってさ……大会側も酷だよな」

氷川が小さく同意する。

「同感ですが……あまり大きな声では言えませんね」

レオンが首を振る。

「本当にだよ」

控室は静かだった。

九条はまだ完全に戻っていない。

呼吸は整ってきているのに、思考の一部だけがコートの奥に置き去りのままだった。

戦って勝つことは、悪くない。

だが――

“勝つたびに、少しずつ削れていく”。

それが、この才能の代償なのだと全員が理解していた。

ゾーンからの帰還

呼吸誘導を続けて十五分ほど。

九条の瞼がようやく、外の世界を意識し始めた。

神崎が確認する。

「九条、聞こえるか?」

わずかに首が動いた。

ほんとうにわずか、ほとんど揺れるだけの動き。

「……ああ」

ぽつり。

それだけの言葉でも、控室にいた全員が微かに肩を落とした。

返事が返ってくるというだけで、安堵するほど切迫していた。

早瀬がタオルを替えながら尋ねる。

「寒くないですか?どこか痛いところは?」

「……平気だ」

志水がミネラルや電解質が含まれた特製のドリンクを差し出す。

「飲めますか?」

「……飲む」

声は薄い。

響きも弱い。

答えになっているのかすら怪しいが、それでも“返事”だった。

ほんとうに、ほんの少しずつ。

九条の思考が水面に浮かび始めている。

ただ、表情はまだ朧げで、焦点は完全には戻っていない。

会見前の愚痴

「よし。九条、移動するぞ」

蓮見が声をかけると、九条は反応が遅れて立ち上がる。

スタッフ全員が慎重に身支度を整え、連れて行く態勢を作る。

通路を歩きながら、蓮見はぼそりと漏らした。

「このままメディア対応させたら、また冷たいだの態度が悪いだのなんだの言われるんだろうな」

その言い方には、珍しく“同情”が混ざっていた。

氷川はタブレットを閉じながら返す。

「言われるでしょうね。もはや定番です。九条雅臣といえば、メディア嫌いで対応が素っ気ないことで有名ですから」

「メディア嫌いなのは否定できねーけどな……でもさ、嫌われるような質問してくる奴らにも問題あるよな。すげー意地の悪いこと聞いてくる時あるじゃん」

「意地が悪い、という言葉で片付けられない範囲の質問もありますね」

九条は黙ったまま歩く。

表情も歩幅も一定で、まだ本調子には程遠い。

その横で、蓮見と氷川はブツブツと文句を続ける。

「九条、今日は返事できんのかな……」

「できたとしても三語以内でしょうね。それ以上は期待しないほうがいいです」

「下手すりゃ1語で返事するぞ。こりゃまた冷たいって言われるわ……」

後ろからレオンが苦笑いした。

「二人ともなんだかんだ九条さんのこと心配してるよね」

蓮見と氷川は揃って無言。

否定しないあたり、図星だった。

相手への敬意

会見室では、すでにリベラがマイクの前に座っていた。

疲れはある。

だが、その顔に陰はない。

いつもの朗らかな雰囲気のまま、記者の質問に答えていた。

「今日の九条選手との試合、どう感じましたか?」

リベラは肩をすくめて笑う。

「楽しかったよ。もちろん、しんどかったけどね。彼は……ああいう試合をしてくる選手だ」

「“ゾーンに入っていた”と噂されていますが?」

「うん、入ってたね。ボールの深さがずっと一定で、ブレも少ない。あれを相手にするのは、誰でも大変だと思う。

僕もいくつか策を試したけど……正直、彼はその上をいっていた」

記者が続ける。

「戦ってみて、彼をどう評価しますか?」

リベラは少しだけ考えてから、静かに言った。

「強いよ。でも、“強いだけじゃない”とも思った。あれだけ集中するってことは、きっと何かを削ってる。

僕は……あれを毎日やるのは怖いね。でも彼は、やってるんだ。本気で尊敬するよ」

会見室が静かになった。

リベラの言葉は軽さがなく、挑戦者でも敗者でもない、“同じ深さで戦った者の声”だった。

四語の勝者

会見室の空気は、九条の入室と同時にわずかに温度が下がった。

椅子に座る姿は整っているが、瞳の焦点はまだ完全ではない。

表情は薄く、声は細い。

それでも、義務は義務だ。

最初の質問が飛ぶ。

「今日の試合、どのように感じましたか?」

九条は一拍置いて、短く言う。

「……普通」

記者が目をしばたかせる。

「リベラ選手の粘りについては?」

「……強かった」

「勝因を挙げるとすれば?」

「……粘っただけ」

語彙の量は、小学生のほうが多いかもしれない。

しかし、筋は通っている。

質問に対して、最低限の回答になっている。

蓮見が内心ヒヤヒヤしているのが周囲に伝わった。

氷川はもう諦めて表情すら動かない。

次の質問。

「次の準々決勝に向けて意気込みは?」

九条は、ほんの少しだけ目を伏せて言った。

「……やる」

それだけ。

何をどう「やる」のか、一切説明がない。

しかし、九条らしいとも言えた。

氷川が横から静かに締める。

「本日はここまででお願いします」

会見室にわずかなため息が広がり、カメラの音がいくつか鳴る。

九条は、呼ばれる方向へただ歩いた。

自分の意思というより、義務を終えるための“動作”だけで。

勝利のあとに

控室のドアを閉めた瞬間だった。

九条の足が止まり、次の瞬間、力がすっと抜け、ソファに崩れ落ちた。

蓮見が慌てずに身体を支える。

「あー……完全に落ちたな」

氷川もため息をつく。

「拘束していた集中が全部抜けています。今はもう話しかけても意味がありません」

九条は目を閉じ、呼吸だけが静かに上下していた。

眠っているというより、“意識の電源を切った”ような脱力。

レオンが小声で言う。

「これ、今日の夜まで戻らなくても不思議じゃないよ」

神崎は落ち着いた声で答えた。

「大丈夫です。脳のオーバーヒートが引けば、自然に戻ります。ただ……疲労の質が深い」

志水はタブレットにデータを入力しながらつぶやく。

「このゾーンの入り方、続くと危ない」

誰も反論しなかった。

今日も、九条は勝った。

しかし、代償は確実に積み重なっていた。

称賛の裏側

コーヒーを淹れながら、澪はタブレットを開いた。

ニュースアプリのトップに、見慣れた名前が並ぶ。

《九条雅臣、粘戦制し準々決勝進出》

《“普通”発言が話題 クールな勝者インタビュー》

《集中力の高さ際立つ一戦》

記事を開くと、会見の切り抜き動画が自動で再生される。

――白い照明。

――短い言葉。

――感情のない声。

コメント欄は軽い。

「メンタル強すぎ」

「余裕だな」

「これが王者の風格」

「相手を認めつつ冷静、かっこいい」

澪は、指を止めたまま画面を見つめる。

(違う)

余裕なんかじゃない。

冷静でもない。

あれは、削りきった後の無音だ。

集中が深すぎて、言葉が出てこない状態。

勝った実感すら、まだ脳に戻ってきていない。

コメントの一つに、こう書かれていた。

「ゾーンに入ってるって感じ」

澪は、思わず小さく息を吐く。

(ゾーン、なんかじゃない)

もっと危うい。

もっと深くて、戻るのに時間がかかる場所。

記事の最後には、次戦の展望が並ぶ。

《準々決勝も盤石か》

《このまま優勝候補筆頭》

澪はタブレットを伏せ、キッチンに立つ。

食器の音が、やけに大きく響いた。

彼は勝っている。

誰も間違っていない。

ただ、誰も、本当の状態を見ていないだけだ。

澪は、メッセージ画面を開かない。

送れば、たぶん返ってくる。

短くて、要点だけの言葉が。

でもそれは、

“戻っていない九条”からの返事だ。

だから澪は、今日も何も送らない。

ただ、ニュースを閉じて、いつも通りの朝を始める。

世界が称賛するその裏で、一人だけ、違うものを見ているまま。

コメント