時間で削る

——時間を、伸ばす。

九条の脳裏で、最初の一手が決まった。

勢いで押してくる若手には、力でぶつからない。

呼吸を奪うのは、スピードではなく“時間”だ。

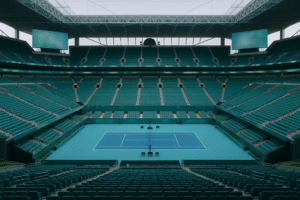

序盤、イーライは攻撃的だった。

フォアの強打。

速いテンポ。

観客を味方につける華やかさ。

だが、九条は一歩も引かない。

ただ、受ける。

淡々と、何百球でも打ち返す。

(焦るのは、相手だ。)

ゲームカウントが進むにつれ、イーライの呼吸が荒くなっていく。

ポイントを取っても、テンポが戻らない。

九条の球は、深く、低く、正確だった。

まるで、時計の針のように。

——変化は、第三セットの半ばに訪れた。

イーライのフォアが、わずかにネットにかかる。

一瞬のミス。

だが、九条はそれを逃さない。

長いラリーを仕掛けて、再び時間を引き延ばす。

“パシッ、パシッ、パシッ——”

観客席のざわめきが、少しずつ小さくなっていく。

コートの上の空気は、もはや“風”ではなかった。

熱と湿気が混じって、呼吸のたびに肺が重くなる。

汗は蒸発せず、肌に張りついたまま乾かない。

——3時間。

ラリーの音が、遠くで鳴っているように聞こえる。

観客の歓声も、波のように鈍い。

九条は、体の奥で“燃焼している感覚”を知覚していた。

酸素が足りない。

だが、思考は澄んでいる。

呼吸も、心拍も、限界を越えてなお一定。

(まだ動ける。まだ削れる。)

イーライのシャツは汗で重く、肩の動きが鈍っている。

だが、その瞳はまだ燃えていた。

あの若さの炎は、苦しみを“快感”に変える。

九条は、そんな顔を何度も見てきた。

——そして、すべての炎を沈めてきた。

熱の終わる場所

派手なショットはない。

ただ、終わらない試合。

消耗していく若さ。

(熱が冷めるまで、待てばいい。)

九条の打球は、イーライの攻撃を受け流しながら、じわじわとリズムを奪っていく。

速球ではない。

“意図された遅さ”だった。

スコアボードは第三セット、5-3。

誰が見ても、試合は九条のもの。

それでも、彼は一歩も緩めない。

長く、遅く、正確に。

球を打つたびに、時間そのものを引き延ばしていく。

(この暑さの中で、3時間を耐えられる者は少ない。)

イーライの足元の動きが、半拍遅れる。

呼吸が浅くなる。

その瞬間、九条は踏み込んだ。

“パシィッ——!”

低い弾道が、ネットを抜けてコーナーへ。

イーライのラケットが届く前に、ボールはバウンドし、観客の間に消えた。

——ゲーム、セット、マッチ。

審判の声を聞いた時、九条はわずかに息を吐いた。

肩の筋肉が重い。

汗が、塩の味をしていた。

3時間。

支配ではなく、耐久の勝利。

観客の歓声が爆発した。

だが九条は、ラケットを下ろしたまま微動だにしない。

マイアミの熱気の中、彼の理性はまだ冷たく、揺るがなかった。

(勝負は、炎が消えた時に終わる。)

イーライが肩で息をしながらネット際に歩み寄る。

九条は短く頷いた。

その目には、冷たさと同時に、わずかな哀しみが滲んでいた。

——若さの熱を、静けさで沈めた試合。

それは、九条にとって“勝利”であり、同時に“失われたもの”を思い出す戦いでもあった。

心が軋んだ瞬間

——試合後。

コートを離れても、熱はまだ体の中に残っていた。

空調の効いた通路を歩いても、汗は止まらない。

服の下で筋肉が脈打つ。体が「まだ戦っている」と錯覚しているようだった。

ロッカールームの扉を開けると、冷気が肌を刺す。

志水がすぐに寄ってきて、九条の肩と腕を軽く叩いた。

「呼吸、浅い。まずはアイスバス。」

九条は無言で頷き、タオルを落とす。

冷水に足を沈めた瞬間、全身の血管が縮むのが分かる。

3時間の熱を、一気に逆流させるような冷たさ。

神経が戻ってくる。同時に、痛みも。

(肩。手首。……問題ない。耐えられる範囲だ。)

周囲では、チームの面々が淡々と作業をしている。

氷川がメディア対応の時間を確認し、早瀬が筋膜ローラーを準備。

神崎は九条の脈を取りながら、静かに問う。

「頭、痛くないか?」

「…問題ない。」

「それ、問題ある時の言い方だぞ。」

神崎の口調は穏やかだが、目は笑っていない。

志水が補足するように言った。

「体温、まだ高い。3時間のマイアミは、どんな選手でもオーバーヒートします。」

氷水の中で九条は静かに目を閉じた。

体が冷めていく。

しかし、心はまだ静まりきらない。

イーライの顔が、脳裏に焼きついていた。

——限界まで戦っても、最後まで笑っていた顔。

(勝ったのは俺だ。だが、あの笑顔は……俺にはもうできない。)

志水の声が聞こえる。

「タイマー、あと五分。」

九条は軽く頷いた。

冷えた空気の中で、自分の呼吸だけがはっきりと聞こえる。

熱も、歓声も、遠くなった。

氷の中に沈みながら、九条は小さく息を吐いた。

「……生きてる。」

それは、独り言のような、確認のような言葉だった。

誰にも届かない声。

だが、その音は確かに、静寂の中に残った。

——理性で燃やし尽くした3時間のあと、

残ったのは、かすかな生の実感だった。

イーライの笑顔が、脳裏に焼き付いて離れない。

汗と涙と光の中で、それでも彼は笑っていた。

敗者の顔ではなかった。

燃え尽きる瞬間まで、生きていた人間の顔だった。

(最後に、あんな風に笑ったのはいつだ……)

九条は目を閉じた。

氷の冷たさが皮膚を刺しているのに、心の奥だけが妙に熱い。

思い出そうとしても、何も浮かばない。

インタビューで作った笑みでもなく、記念写真で形にした笑顔でもない。

純粋に「嬉しい」と思った時の顔。

そんなものを、いつ失ったのか。

(俺も、昔は笑えていたのだろうか……)

氷水の中で、手がわずかに震えた。

冷たさのせいではない。

記憶の底で、何かがわずかに軋んだ。

“完璧”という名の孤独の中で、

笑うことを、どこかに置いてきたまま、ここまで来た。

今さらそれを取り戻す理由も、方法も分からない。

だが——あのイーライの笑顔が、確かに胸の奥に残っている。

あれは敗北の顔じゃない。

あれは、生きている証の顔だ。

九条は目を開けた。

天井の白い光が、静かに滲んで見えた。

(……笑う理由が、どこかにまだあるのなら。)

言葉にはならなかった。

ただ、氷水の底で、心臓の鼓動だけが微かに早くなっていた。

陽の下の孤独

クールダウンを終え、身体の熱はようやく引いていた。

トレーナーの志水と早瀬が交互に筋肉をほぐし、神崎が最終チェックを済ませる。

氷川がタブレットを手に戻ってきて、静かに言った。

「メディア対応、あと五分後です。」

九条は頷く。水を一口だけ飲み、立ち上がる。

身体の節々が重い。だが、まだ動ける。それが今の彼の“健康”の定義だった。

——メディアセンター。

明るい照明の下、カメラのレンズが一斉に九条を捉える。

フラッシュの光に、わずかにまぶたが動く。

前列の記者が口火を切った。

「九条選手、これでマイアミも準決勝進出です。インディアンウェルズに続いて、このままいけば“サンシャイン・ダブル”達成の可能性がありますが、今の心境はいかがですか?」

九条は短く息を吸い、淡々と答える。

「可能性の話なら、誰にでもある。それを現実にするのが、プロの仕事だ。」

記者たちがざわめく。

もう一人が続けた。

「九条選手にとって、“サンシャインダブル”という称号はどんな意味を持ちますか?」

わずかに間を置いて、九条は言った。

「意味を与えるのは、周りだ。俺はただ、試合を積み重ねていくだけだ。」

その言葉に、記者席が静まり返る。

誰もが彼の冷静さを“王者の余裕”と解釈した。

だが、九条の内側には別の温度があった。

(サンシャインダブル。陽の名を冠しているのに、俺の中には止まった静寂しかない。)

マイアミの光も、彼の心には届かない。

勝つたびに称号は増えるが、何も温かくならない。

記者の一人が遠慮がちに問う。

「イーライ・コーヴァン選手との試合については?」

九条は一瞬だけ目を細めた。

「若く、強かった。……“生きていた”な。」

記者が首を傾げる。

「“生きていた”とは?」

「そのままの意味だ。彼は、呼吸をしていた。俺は、止めた。それだけだ。」

短く答えてマイクを置く。

それ以上の言葉を必要としていない、という意思が伝わる。

記者会見が終わり、九条は席を立つ。

通路の奥で、氷川が待っていた。

「……言葉が冷たすぎます。もう少し柔らかく——」

「柔らかい言葉で、何かが変わるのか?」

氷川はため息をつく。

「……いいえ。でも、少しは人が楽になります。」

九条は歩き出しながら、静かに答えた。

「俺は、楽にするために勝っているわけじゃない。」

その声は冷たいが、どこかに疲れの滲む響きがあった。

マイアミの夜風が、通路の奥から流れ込んでくる。

湿った空気の中で、九条はようやく呼吸をした。

——熱は冷めた。

だが、胸の奥の何かはまだ、燻るように燃えていた。

距離を越える温度

ホテルの部屋に戻ると、空調の音と、壁越しの微かな海風の音だけが響いていた。

シャワーを浴び、タオルで髪を乱暴に拭きながら、

ベッド脇のサイドテーブルに置いたiPhoneを手に取る。

画面をスワイプして、ウィジェットを開く。

「Tokyo 10:15」

数字の並びが、遠い国の鼓動のように静かに点滅していた。

平日。

日本はすでに午前。

(澪は、もう出勤してる頃か。)

想像してみる。

オフィスの窓際で、書類を整えている姿。

電話に出る声。

仕事用のヒールを履いて、少し早足で歩くあのリズム。

彼女の一日は、いつも現実の中にある。

こちらの世界のように、歓声もフラッシュもない。

だが、そこに確かな「生」がある。

出るわけがないと思いながら、通話ボタンを押した。

ほんの気まぐれだった。

だが、意外にも――すぐに繋がった。

「はい、お世話になっております」

一瞬、言葉の意味が頭に入らなかった。

お世話になっております?

その他人行儀な響きに、胸の奥がかすかにざらつく。

ドバイで別れた夜、彼女には確かに言ったはずだ。

「他人行儀な話し方は、するな」と。

にもかかわらず、澪の声はきっちりと“仕事の声”をしていた。

思わず口調が冷える。

「……何故出た?」

電話をかけた本人が言うには妙な台詞だったが、

九条の頭に浮かんだのはそれだけだった。

「ヨットのメンテナンスの件でお電話でしょうか?」

その答えに、ようやく思い出す。

自分は元々“客”だった。

Sunreefを購入した客。

そして澪は、その販売担当。

彼女にとってこれは“仕事の電話”。

社内の誰かに聞かれても問題のない――そういう設定。

つまり、九条雅臣からの電話ではなく、

「Sunreefオーナーからの問い合わせ」として受けている。

彼女の声が落ち着いているほど、

九条の胸の奥では、言葉にできない微熱がじわりと広がっていった。

「場所を移せるか?」

短くそう言った。

人に聞かれているなら、彼女は“営業担当”として話すしかない。

それが嫌だった。

彼女の本当の声が聞きたかった。

「少々お待ちください」

すぐに保留音。

どこか遠い世界の音楽のように、冷たい旋律が部屋に流れる。

それが途切れた瞬間、空気が変わった。

「お待たせ。どうしたの?この時間に珍しいね」

声のトーンが違った。

もう“仕事の声”ではない。

誰にも聞かれない場所に移動したのだろう。

空調の低い音が、わずかに混じる。

「あまり長い時間だと変に思われるから、短時間しか話せないけど……」

「特に用件はない」

「……何それ。今ずっこけそうになった」

軽い息混じりの笑いが、電話越しに零れる。

その一瞬で、マイアミの夜がやわらいだ気がした。

「声が聞きたかっただけだ」

それは衝動でも、甘い言葉でもない。

本当に、ただそれだけだった。

受話器の向こうで、息が少しだけ詰まる音。

そして、静かに返ってきた。

「……そっか。」

その短い言葉が、どんな勝利よりも現実的で、

どんな沈黙よりも温かかった。

「準々決勝、おめでとう。試合時間、今回長かったね。やっぱり強かった?」

澪の声は、いつもの調子で穏やかだった。

けれど、その裏には心配が混じっているのが分かる。

九条は短く答えた。

「……あえて試合時間を伸ばした。」

「え?」

一拍遅れて、澪の声が素で驚く。

「何それ、そんなことするの? 意地悪?」

「違う。」

即答。

間髪も置かない返事。

その言い方に、電話の向こうで澪がくすっと笑った。

「……意地悪で三時間も、マイアミで試合できるわけないか」

湿気と熱気の中で、集中を保ち続けることの過酷さを、彼女は本当の意味では知らない。

それでも、彼女の言葉がひどくやさしく響いた。

九条は目を閉じて、ほんの少し息を吐いた。

「相手の限界値を見極めるためだ。焦って攻めるより、持久力を奪った方が確実だ。」

「……怖いこと言うね、雅臣さん。」

「仕事だからな。」

短い沈黙。

そのあと、澪の声がふっと柔らかくなる。

「……でも、ほんとにお疲れさま。今日はもう、頭休めて。」

九条は返事をしなかった。

ただ、静かに携帯を耳に当てたまま、その“優しさ”を、遠い熱帯の夜の中で聴いていた。

「眠るまで声、聞いてたいところだけどね。私も仕事中だから。」

少し名残惜しそうな笑い方だった。

「有給、余らせるために頑張って働きますよ〜。」

「何故余らせる?」

問いに、澪は軽く息を吸ってから言う。

「大事な時に使いたいから。」

その“時”がいつのことなのか、九条はきかなかった。

きくのが怖かったのかもしれない。

「……これは俺への新しいプレッシャーか?」

「そんなことないよ。」

澪の声が少しだけ弾む。

「雅臣さんのために使うとは、言ってないじゃない?」

「他のことに使うのか?」

「ううん。」

一拍おいて、声がやわらかくなる。

「大きい試合、見に行くときに使いたいから。

だから今は、ちゃんと働いとかないと。」

電話越しに、小さな笑いが混じる。

その何気ない言葉が、遠い夜の空気をやさしく変えた。

九条は何も返さなかった。

ただ、短く息を吸って、

胸の奥に残った熱をゆっくりと飲み込むように沈黙した。

言葉より先に伝わるものがある。

マイアミの夜は、静かに続いていた。

「時差があるから、なかなかゆっくり電話できる時間ないけど、また週末に話せるなら、その時に話そう。忙しかったら、無理しなくていいからね。」

澪の声は、柔らかく沈むように優しかった。

その優しさが、遠くの夜に染み込むように届く。

日本の週末――その頃は準決勝と決勝。

つまり、彼女はその日程を全部把握している。

それだけで、胸の奥がわずかに熱を持った。

「体が動かなくても、声は出せる。」

「そこまでボロボロの時に電話してこなくていいから。」

澪が小さく笑った。

「もう少し余裕ある時にしてください。」

その笑い方は、呆れでも心配でもなく、

まるで“好きな人の無茶を分かってる人”のそれだった。

九条は口の端をわずかに上げる。

「……検討する。」

「それ、便利な逃げ方だよね。」

受話器の向こうで、また笑う声。

それが、今日一日の勝利よりも確かな報酬のように感じられた。

「そろそろ仕事戻るね。ほんとにおめでとう。この後の試合も見てるからね。」

「ああ。」

「またね。」

通話が切れた瞬間、耳に残ったのは、

短く乾いた電子音だけだった。

その音は、どこまでも無機質で、

マイアミの湿気の中に溶けて消えていく。

けれど、不思議だった。

胸の奥に残る温度は、さっきまでの冷たさではなかった。

勝利の余韻よりも、

電話越しに聞いた彼女の声の方が、

ずっと深く、確かに、彼の中に残っていた

コメント