明日、静寂が証明する

ミーティングルームのスクリーンに、対戦相手の映像が映し出される。

エイデン・リース。オーストラリア出身、右利き。

俊敏なフットワークと鋭いカウンター。

軽やかなステップで、どんな球にも食らいついてくる。

「リースはラリーの中でリズムを掴むタイプです。テンポを崩されると強い。――ただ、勢いに乗るまでが遅い」

蓮見が淡々と説明を続ける。

九条は映像を黙って見つめていた。

画面の中のリースは、打つたびに笑っている。

ポイントを取ると、コーチ席に向かって親指を立て、観客の声を受け止めるように両腕を広げる。

その仕草が、妙に印象に残った。

「明るいですね。いい意味でうるさい」

早瀬が小さく笑う。

「……音が多い男だな」

九条が低く言うと、蓮見が頷いた。

「試合前にも家族と通話してるらしいです。母親がスペイン人で、子供の頃はスペインのクラブに通っていたとか。向こうのメディアでも“音と情熱のテニス”って言われてる」

「家族が見てる前だと、プレーが大胆になるタイプですね」と、志水が補足する。

「……なるほど。観客が味方につくタイプか」

九条の声は静かだ。

その一言に、コーチ陣が顔を見合わせた。

「観客が味方につくタイプ」――九条自身が、最も遠ざけてきた領域。

モニターの中で、リースはサーブ前に笑っていた。

ボールを弾ませ、深呼吸し、観客に手を振る。

その姿に、九条は微かに眉を寄せる。

(俺には、あの“声”が無い)

自分を鼓舞する声も、誰かに届く笑い声も。

ただ、静寂だけが支配する世界で勝ってきた。

それが、九条雅臣の“正常”だった。

「九条」

蓮見が資料を閉じる音で、思考が現実に戻る。

「リースはリズムを奪えば崩れます。ペースを作らせないこと」

九条は頷く。

その瞬間、画面の中のエイデンが笑った。

太陽の下で、誰かの名前を呼びながら。

「練習の時も見たが、恋人と電話してたな。人との繋がりで強くなるタイプの人間かもしれないな。」

蓮見の分析に、九条は目を細めた。

スクリーンの中では、エイデン・リースが笑っている。

陽光の下で、誰かに手を振りながら。

「俺とは真逆の人間だな。」

椅子の背もたれに身体を預け、九条は静かに言った。

その声に感情はなく、ただ“観察”だけがあった。

エイデンの情報は、闘うためのデータ――それ以上ではない。

……はずだった。

「そうか?」

蓮見は即座に否定した。

「前のお前ならそうだったが、今の俺にはそう見えない。」

「……俺は変わってない。変わらず、勝つ。」

「お前、人間の進化は“変化すること”だぞ。ダーウィンも言ってるだろ?」

「……人との繋がりは、弱さだ。

人に見られている時にプレーが大胆になるなら、それは隙を生む。

俺はそこを突く。」

その言葉に、蓮見はそれ以上の反論をしなかった。

だが、わかっている。

九条雅臣の中に、もう“孤独”しかないわけではないことを。

物理的な繋がりではない。

声も触れ合いもない距離の中で、それでも確かに存在する“心の繋がり”。

それを弱さと見るか、強さと見るか。

その答えは、明日のコートで出る。

ノイズの向こう側

アナウンスが響く。

「LADIES AND GENTLEMEN――MASAOMI KUJOH!」

歓声が一気に膨れ上がった。

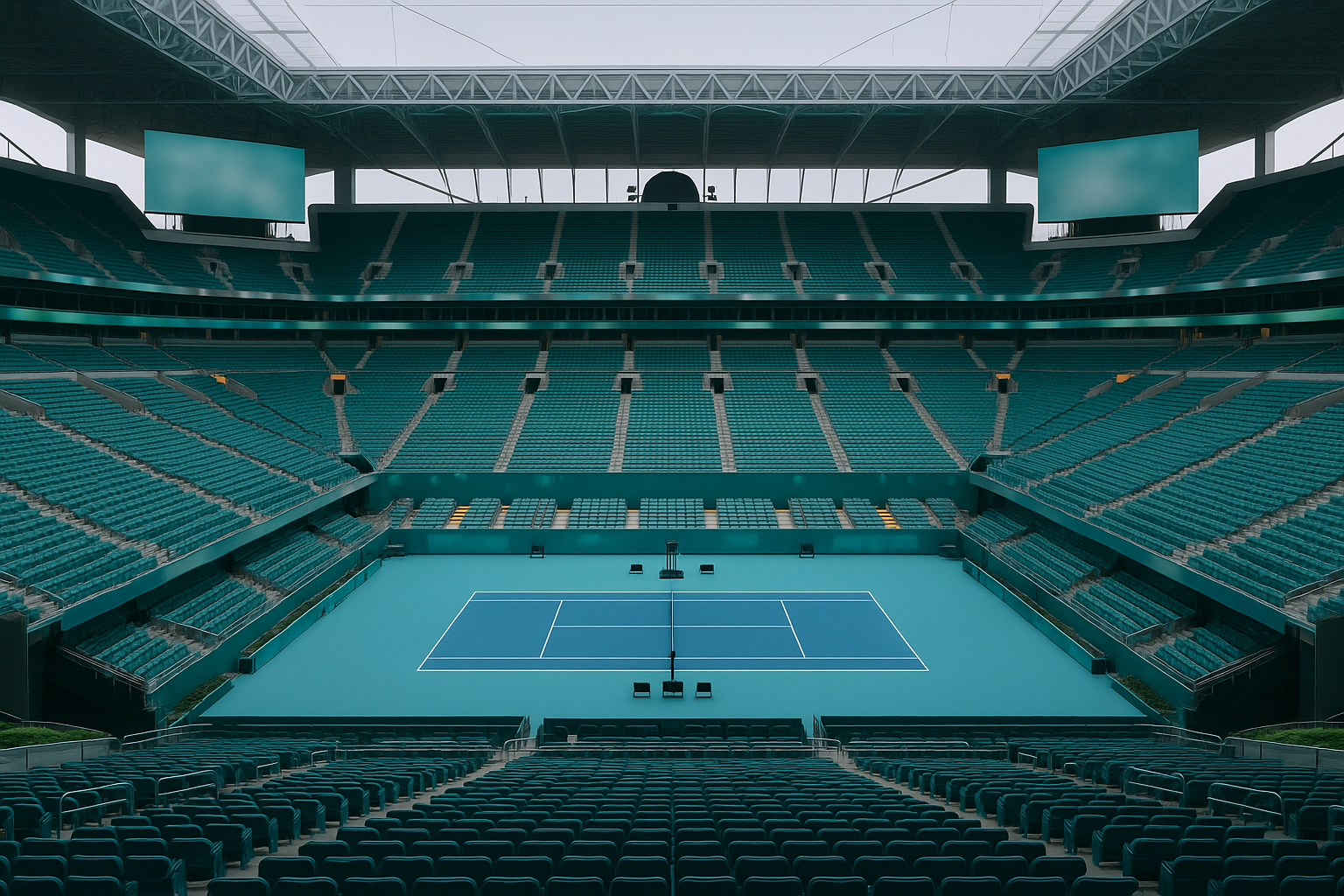

Hard Rock Stadium の屋根がわずかに震えるほどの熱気。

スマートフォンのライトが散らばり、

各国のメディアがカメラを構える。

九条は一歩、足を踏み入れる。

コートの硬質な青が、太陽を反射して目に刺さった。

(……うるさい。)

心の奥で、静かにそう思う。

自分が求めるのは歓声でも、拍手でもない。

世界が期待する“劇的な試合”など、彼にとってはノイズでしかなかった。

観客席からは、何かを叫ぶ声も混じっている。

「Go Kujo!」

「Champion again!」

耳に届くのは英語、日本語、スペイン語――

混ざり合う歓声の波に、九条は微動だにしない。

ただ、無言でベンチに座り、タオルを膝に置く。

ラケットのテンションを軽く確かめ、

指先の感覚で“音”を探る。

蓮見が小声で言った。

「……ずいぶん人気者になったな。」

九条は視線を上げずに、淡々と答える。

「……勝てば、誰でも人気者だ。」

その一言に、蓮見は小さく笑う。

緊張の中で交わされたわずかな会話。

けれど、その表情の奥には確かな決意が宿っていた。

コートの中央に向かう足取りは、静かだった。

群衆の音が遠のく。

スニーカーのソールが硬質なハードコートを踏む音だけが、

彼の世界を満たしていた。

(勝つ。――考えることはそれだけでいい。)

照明がまぶしく切り替わり、

九条雅臣の影が、青の上にくっきりと落ちた。

中心は、ここにある

ハードロック・スタジアムの照明が、コートの中心を照らしていた。

満席のスタンド。DJブースの低いベース。

観客のざわめき、カメラのシャッター音、実況席の声。

――あらゆる“音”が、九条の輪郭を削ってくる。

この試合は、入ってくると不都合な音と情報が多い。

相手の表情、観客の反応、コートサイドのざわつき。

ひとつでも拾えば、判断が乱れる。

だから九条は、世界を狭くする。

呼吸を整え、意識を一点に絞る。

握ったラケットの感触。

シューズの下の硬質な摩擦音。

汗が首筋を伝う温度。

――それ以外は、存在しない。

「……行くぞ。」

蓮見の声が耳の奥でかすかに響いた瞬間、九条はゆっくりとまぶたを閉じた。

音が遠のく。

スタジアムのざわめきが、まるで海の底に沈むように静まっていく。

“遮断”ではなく、“統合”。

世界を切り離すのではなく、自分の内側に取り込む。

音も光も熱も、すべてが呼吸の一部になる。

笑顔の向こうにあるもの

先に入場したエイデン・リースは、スタンドに向かって笑顔で手を振った。

歓声が一段と高まる。

明るい陽光を浴びながら、彼は家族席の方にも軽く手を上げた。

そこに、彼を見守る小さな影があるのかもしれない。

その姿は、まるで参観日に親を見つけた子供のようだった。

無邪気で、素直で――勝負師としては隙だらけに見える。

九条はその光景を無言で見つめていた。

わずかに目を細め、ラケットを握り直す。

(……眩しいな。)

一瞬、そう思ってしまった自分に気づき、呼吸を整える。

情に揺れたら終わりだ。

笑顔も、声援も、勝敗には何の関係もない。

蓮見の声が背後から届く。

「相手は“楽しむ”ことでゾーンに入るタイプだ。気を抜くな。」

九条は軽く頷き、コートへ向かう。

観客の熱気が肌に触れても、体温は変わらない。

静かに立ち上がり、ネットへと歩み出る。

その瞳は、もう誰の姿も映していなかった。

勝負の音

「play!」

審判のコールと同時に、音が戻る。

――世界が一斉に息を吹き返した。

ボールを弾く音、観客のざわめき、DJの低音、

カメラの連写、スニーカーがコートを擦る音。

全てが洪水のように押し寄せ、

九条の集中の境界線を試す。

向かいのコートでは、エイデン・リースが笑っていた。

肩の力を抜いたまま、ラケットを軽く回す。

観客席の方をちらりと見て、また手を振る。

その仕草は、少年のような無邪気さを宿していた。

――まるで参観日の子供のように。

九条は、視線をわずかに下げた。

彼にとって笑顔はノイズだ。

無防備な光が、集中を乱す。

呼吸を一つ整える。

心拍のリズムを、世界の音に重ねていく。

パシッ――。

1本目のリターン。

乾いた打球音が、スタジアムの空気を切り裂く。

その瞬間、

九条の中で「遮断」と「統合」が完全に一致した。

世界が、再び彼の中に沈んでいく。

そこから先は、ただ――勝負の音だけが支配する。

凍る瞬間

ラケットを握る手に、わずかに力が入る。

それは緊張というより――“防衛反応”に近かった。

九条雅臣の目を見た瞬間、

体の奥でスイッチが切り替わる感覚があった。

冷気が、皮膚の下を這うように広がっていく。

(……これが、“氷の支配者”)

映像や記事で何度も見た表情。

けれど、真正面に立ってみるとわかる。

彼自身が氷なんじゃない。

彼は“相手の熱を奪う”。

意識も、テンポも、動きも――すべてを凍らせていく。

リズムを取ろうとしても、

相手が音を持っていない。

静寂の中に引きずり込まれるようで、

自分の打球音すら、異物に感じた。

(駄目だ、浮く……)

ほんの一瞬、目線が泳いだ。

その隙を、九条は逃さない。

次のボールが、信じられない角度で突き刺さる。

思考よりも先に、反応が遅れた。

コートの中央で立ち尽くしながら、

エイデンは悟った。

――支配されているのは、試合じゃない。

場の“空気”そのものだ。

呼吸だけが残る

空気の密度が変わる。

観客のざわめきも、風の音も、遠くなる。

目の前の相手――エイデン・リースの呼吸が荒くなるのを見て、

九条は理解した。

もう、テンポを奪い切った。

「……これでいい。」

声には出さない。

言葉は、思考を遅くする。

ただ無音の中で、打球の軌道を“読む”のではなく、

“感じ取る”。

ラケットが空気を裂き、ボールが弧を描く。

それは訓練でも反射でもなく、

ほとんど“予知”に近い。

次の瞬間、打点がそこにあると身体が知っている。

観客席の一角から、小さな歓声が上がる。

だが、それすらも遠い。

音が世界の外側で鳴っているように思えた。

九条にとって、勝負とは「音を消す作業」だ。

外界の雑音を、心拍のリズムと同化させ、

最後に残るのは――

自分の呼吸だけ。

息を吸う。

一拍、止める。

放つ。

それだけで、試合の流れが掌の中に戻ってくる。

(……まだだ。崩すには早い。)

感情を抑えるわけではない。

感情という概念そのものが、今は存在しない。

支配とは、冷たさではなく“無”だ。

熱も、声も、いらない。

ただ、静寂の中にすべてが整っていく。

コートの反対側で、エイデンが拳を握るのが見えた。

彼の闘志はまだ残っている。

だが、それすらも“燃える氷”にしか見えなかった。

氷の呼吸

スコアボードの数字が切り替わる。

6–3。

会場の拍手が波のように広がった。

九条はゆっくりとベンチに戻る。

手元のタオルを取って顔を拭うと、

そのわずかな動作だけで、張り詰めた空気が少しだけ緩んだ。

吸い込んだ息が、熱を帯びている。

湿気のせいか、それとも――

まだ完全に冷め切れていない身体の名残か。

「……ふぅ。」

短く吐いた息が、ほんの少し“人間の音”を取り戻す。

氷のようだった眼差しに、わずかな温度が差す。

向こう側のコートでは、エイデンがボトルの水を一気に飲み干していた。

肩で呼吸しながら、汗を拭っている。

まだ序盤なのに、呼吸のリズムが崩れているのが遠目でも分かる。

(奪ったな。)

九条の思考が、静かに確信する。

相手の“通常”――つまり、呼吸、判断、リズム。

彼はそれを崩す。

自分のテンポで相手を包み込み、思考を鈍らせる。

「……これが、世界二位の“勝ち筋”か。」

観客の一人が呟いた声が、遠くから届く。

だが九条には関係がない。

彼はただ、ペットボトルを静かに置き、

再び視線をコートへ戻した。

次のセットが始まれば、また“氷”に戻る。

このわずかな呼吸の時間だけが、

彼に許された“人間”の証だった。

音を取り戻す者

(……余裕のままでは、勝たせない。)

ベンチを立ち上がるとき、

エイデンは自分の中でそう呟いた。

胸の奥に残った焦りを、熱に変える。

九条の冷たい眼差しが、またネット越しに突き刺さる。

けれど、もう怯えはしなかった。

――音を取り戻せ。

自分のテンポを、戻せ。

ラケットを握る手の感覚を確かめ、

最初のサーブを叩き込む。

乾いた打球音が、湿った空気を裂いた。

スピードよりも、意志の音だった。

観客がどよめく。

九条はわずかに眉を動かす。

反応というより、“確認”。

だが、たったその一瞬の間に、

エイデンはもう次の球を打ち込んでいた。

「ナイスショット!」

誰かが叫ぶ。

声援がコートに跳ね返る。

その音が、エイデンの心拍と同期する。

――俺は、凍らない。

氷の支配者を前にしても、

自分の中の熱だけは失わない。

汗が額を伝い、太陽がそれを照らす。

それでも彼は笑った。

子供のように、無邪気に、まっすぐに。

その笑顔に、蓮見が小さく息を呑む。

「……あいつ、火を点けてきたな。」

九条は返す言葉を持たない。

ただ、ラケットを構えた。

視線の奥で、静かに氷が鳴る音がした。

氷を割る音

気温は上がり、湿度は下がらない。

太陽がコートを照らし、ラケットの影が熱に滲む。

空気が揺れるたび、九条の呼吸がさらに静かになる。

相手の熱を奪うように。

観客のざわめきさえ、温度を持たない音に変わっていく。

世界を支配するとは、そういうことだった。

――凍らせようとする者。

エイデンのスイングが、遅れて見える。

彼の筋肉の緊張、ラケットのわずかな角度。

すべてを読み切る。

九条の目は、未来を“先に見る”目だった。

だが、氷を見た者は、いつかその下の水を思い出す。

汗がエイデンの頬を流れる。

呼吸が荒い。

けれどその息は、まだ生きていた。

――俺は、凍らない。

ラリーの最中に、エイデンが小さく笑う。

ひびが走った。

氷のような静寂の中で、確かに音がした。

乾いた打球音。

続けて、もう一発。

九条の足元すれすれに突き刺さるクロス。

ラインぎりぎりを狙うその勇気に、蓮見が思わず息を飲んだ。

「……割った、か。」

氷を割る音と、歓声が重なる。

その一瞬、九条の中にも何かが揺らぐ。

動じないはずの瞳に、わずかな熱が戻る。

支配する者と、抗う者。

氷と炎。

その境界が、溶けはじめていた。

氷の奥の光

終わりは、意外とあっさりだった。

最後のリターンがネットを越えた瞬間、エイデンの動きが止まる。

審判の「ゲーム、セット、マッチ――九条雅臣」という声が響き、

観客席が一斉に立ち上がる。

熱気と歓声の中、九条はラケットを軽く持ち上げた。

それだけ。

勝利の叫びも、握り拳もない。

ただ、いつものように、静かに頭を下げるだけだった。

「やはり王者は強かった――」

解説者の声が会場に重なる。

「この湿度、このコート、このプレッシャーの中で、彼だけは乱れない。」

氷の支配者。

その呼び名が、また一度証明された。

エイデンは、ネットを挟んで九条に手を差し出した。

汗で濡れた手を、九条は一拍の間を置いて握る。

その指先に、かすかな温度があった。

――凍らせようとする者と、氷を割る者。

勝敗は決した。

だが、その一瞬に触れた熱だけは、確かに残っていた。

九条は視線を上げた。

照明の光が瞳に反射して、ほんの一瞬、

氷の奥で、何かがきらめいた。

握手を終え、コートを後にするエイデンの背中を、

スタンドからいくつもの声が包んだ。

“Good on ya, mate! You gave it your all!” (よく頑張った! 全力を出したね!)

“You’ve come a long way, I can really see how much you’ve grown!” (すごく成長したね、頑張りが見えたよ!)

“Next one’s yours, mate — you’ve got this!” (次は勝てるよ、あなたならいける!)

母の声。

父の笑顔。

妹が掲げた手作りのボード。

結果はストレート負け――だが、誰も責めない。

彼がどんな相手に挑んだのかを、家族は知っている。

“氷の支配者”と呼ばれる男に、恐れず向かっていったことを。

エイデンは観客席を見上げ、少しだけ笑った。

その笑みは、敗北の悔しさよりも、自分の努力を見てくれた人たちへの誇りに近かった。

一方、通路の奥。

九条はタオルで汗を拭いながら、歓声の方向に一度だけ目を向けた。

「……幸せな男だな」

独り言のように呟く。

その声は誰にも届かず、

ただ静かな通路に吸い込まれていった。

彼の勝利には、拍手も声援もない。

それでも、歩みを止めることはない。

支配の冷たさの中に、微かに残る温度だけを抱いて――

九条雅臣は、次の試合へと向かった。

勝者の部屋

勝利の直後、九条は控室に戻る。

歓声の余韻は、扉を閉めた瞬間に消えた。

トレーナーが淡々と声をかける。

「アイシング、すぐ入ります」

志水がタブレットを手に、次のスケジュールを読み上げる。

「明日の練習は午前九時。午後はメディア対応が一点、十五分ほどです」

九条は短く頷くだけだった。

誰も余計な言葉を挟まない。

この部屋では、“勝った”という事実さえ報告事項のひとつに過ぎない。

筋肉の張り具合、心拍、補水量。

チェックリストが淡々と消化されていく。

肩のアイシングが冷えて、ようやく体の熱が引いた。

だが――心は、まだどこか熱を帯びていた。

精神的なケアなど、このチームには存在しない。

ここにあるのは、体のメンテナンスと、

次の予定を正確に伝えるための最低限の言葉だけ。

それが、九条雅臣の“勝利の後”だった。

誰にも慰められず、誰にも称えられず、

ただ静かに次の戦いへと向かう。

おめでとうの音

ホテルの部屋に戻ると、ベッドサイドのiPhoneが、画面を淡く光らせていた。

澪からのiMessage。

通知の先頭には、絵文字が並んでいる。

すごい!!ストレート勝ち!!おめでとう!!🎾✨

かっこよかった!!ほんとに!!👏

『おめでとう』の言葉に反応して勝手についたのか、澪がつけたのかわからないが、紙吹雪のエフェクトがついていた。

「………」

九条は、短く息を吐いた。

(リアルタイムで観るなと、何度言わせるんだ)

澪からの言い訳のように、三通目があった。

私、休みだから!これ終わったら寝るから!💤

画面を見つめたまま、九条はほんのわずかに目を細めた。

文面の向こうに浮かぶ声が、耳の奥に蘇る。

“おめでとう”の言葉を、何度も何度も確かめるように見つめていた。

窓の外では、マイアミの夜がまだ騒がしい。

だがその部屋と、彼の心だけは、静寂に包まれていた。

最推しの通話

シャワーの後、九条はテーブルに置かれたiPhoneの画面を再び開いた。

時刻を確認する。

マイアミは午後11時過ぎ。

ホテルの部屋に戻ってからまだ二時間も経っていない。

画面をスワイプして、世界時計の一覧を表示。

日本:午後0時。

澪のいる場所――土曜日の昼。

金曜の仕事を終えて、少し仮眠を取り、

夜明け前に目を覚まして観戦していたのだろう。

(……休み、か)

指先で画面を軽く叩く。

“既読”の文字が静かに光る。

そこには、誰にも見せない笑みがほんの一瞬だけ浮かんだ。

少し迷ってから、通話ボタンを押す。休みなら、出るかもしれない。出なければ、それで良い。

コール音を鳴らすと、すぐに澪が出た。

「はーい」

呑気な子が聞こえる。

「ちゃんと眠ったか」

「ちょっと。第一声それ?」

「リアルタイムで見るなと言った」

九条はそう言いつつも、その声には怒っているような様子はない。言うことを聞かない子供に、仕方ないと呆れるような声だった。

「ちゃんと試合終わってから寝ましたー。さっき起きましたー」

澪は拗ねた声で言い返すけど、少し笑っていた。

九条は夜に画面を見ないようにしている。

AirPodsを取り出して、耳に嵌めて、バスローブのままでベッドに仰向けになった。目を閉じて、澪の声に集中する。

「…今は、何をしてる」

「掃除機かけてる」

「自分で、か?」

澪のために契約したサービスアパートメントは、掃除の外注サービスを頼んでいたはずだが。それも二日に一回。

「掃除機は毎日かけておきたいの。趣味みたいなもん。でも家すっごく綺麗だから、あんまり時間かからないよ」

日本では、澪はダイソンの掃除機で、せっせと広い室内をウロウロしながら床のゴミや埃や髪の毛を拾い集めていた。

「今さ、私の声ちゃんと聞こえる?」

「ああ。問題ない」

「すご。これさ、ダイソンの掃除機かけながら電話してるの。私の声だけちゃんと拾っててすごいよね」

確かに。考えたこともなかったが、掃除機のノイズは拾わず、澪の声だけをクリアにこちらに届けている。

九条は目を閉じたまま、その“日常音の向こう”にある澪の声を聞いていた。

掃除機の低い唸りが遠くで響いているはずなのに、彼の耳には、息づかいのような柔らかな声だけが届く。

「……なるほど。技術の進化は侮れないな」

「でしょ?めっちゃ感動した。しかも吸引力もすごいのこれ。掃除機の先が光るからほこりが――」

「説明はいらない」

小さく息を吐くように遮る。

けれど声には棘がなく、むしろ微かに笑っているような余韻があった。

「そっちは夜? もう寝る時間?」

「ああ。今はベッドだ」

「じゃあ寝る前に、私の掃除音を子守唄にしてあげよう」

「……誰が寝られる」

澪の笑い声が、スピーカー越しにふわりと届く。

九条は額に手を当て、息を吐いた。

「……本当に、休みの日でもじっとしていられない女だな」

「うん。家事やらないと落ち着かないの。でもね、少しは家事した方が“生活してる”感じがして好き」

九条はその言葉に、一瞬だけ黙る。

遠征の夜、ホテルの部屋で響くのは

空調の音と、時々の車のクラクションだけ。

“生活音”と呼べるものは、どこにもない。

「……そうか。なら、好きにしろ」

「はーい」

笑いながら返すその声に、九条の口元がわずかに緩む。

澪が掃除機を止めると、

静寂の中に、彼女の息づかいだけが残った。

「終わった。……ねぇ、雅臣さん」

「何だ」

「次の試合も、頑張ってね」

わずかな間。

九条は息を吸い、低く短く答えた。

「――ああ」

そして、通話の向こうに、

確かに“生活の音”が戻っていくのを聞いた。

「休みの日に家事やるのがルーティンなんだよ。洗濯乾燥回して、掃除機かけて、ご飯食べて、買い物して…って。雅臣さんのルーティンと一緒。内容は全然違うけど」

「そのルーティンの中に、俺の試合が組み込まれたのか」

「そうそう。私の趣味にテニスの試合観戦が追加されました」

「特定の選手の試合だけのな」

「うん。約1名の試合しか観ない」

そう言いながら、澪の声は笑っていた。

九条はベッドの上で静かに目を閉じた。

その笑い声が、空調の低い唸りよりも心地よく響く。

「……趣味の幅が狭いな」

「でも推しがいる趣味って、人生に潤いが出るんだよ?」

「推し?」

「うん。ファン活動。私の場合は、寝不足になりながらも応援して、終わったらニュースとSNSをチェックして、

勝ったら“よし!”って小さくガッツポーズする」

「……忙しいな」

「そう。幸せの忙しさね」

九条は思わず小さく息を吐く。

笑っているつもりはないのに、声の端に微かな温度がにじむ。

「お前のルーティンに俺を入れるなら、せめて睡眠時間を削らずに組み込め」

「それが難しいんだよ。試合が夜中なんだもん」

「観なくていい」

「でも観たい」

即答だった。

あまりにも迷いがなくて、九条は沈黙した。

「……お前は、本当に頑固だな」

「え、言われたくない」

くすり、と笑う澪の声を、九条は目を閉じて聞いていた。

遠く離れた場所で、それぞれの“ルーティン”が回っている。

でも今、その二つの生活は一本の線で静かにつながっていた。

「……なら、次の試合もルーティンの一部として観ておけ」

「了解しました。推し活として、真面目に拝見します」

「言い方が軽い」

「私にとっては大真面目」

澪の笑い声が、またマイアミの夜に溶けていく。

九条は何も返さず、ただその声を静かに聞いていた。

「俺は、お前の”推し”なのか?」

「そうそう。しかも人に言わないし、グッズも持ってない隠れ推し。ちなみに同担拒否だから」

「…同担拒否?」

初めて聞いた言葉だった。

「えっと…私と同じように雅臣さんのことを好きな人が身近にいたとする。そういうの無理。受け付けないって人のことを同担拒否って言うの」

「…厄介なファンだな」

「大丈夫。推しに迷惑かけないから。ファンレターも送らないし」

「手紙どころか電話してるがな」

「………私、むしろ同担の人に刺されそう」

「全力で隠すべきだな」

「同意」

九条は苦笑を堪えるように、ベッドの上でわずかに息を吐いた。

「……お前、そういう言葉どこで仕入れてくるんだ」

「ネット。推し活界隈は奥が深いの。あと“尊い”とか“供給”とかもある」

「供給?」

「推しがテレビとかSNSで姿を見せてくれることを“供給”って言うの」

「なるほど。つまり俺が試合をしているのは“供給”か」

「そうそう。“尊い供給”」

「日本語として不安になるな」

「いいの。そこらへん感情で生きてるから」

九条は軽くため息をつきながらも、そのやり取りの中にじわりと笑いを含ませた。

「……お前、いつか本気でファンクラブ作りそうだな」

「いや、私は“非公式隠れファン”で満足してる。群れないファン」

「同担拒否だからな」

「うん。だから推しは独占したいけど、実際には隠れて陰ながら応援するタイプ」

九条は少し黙って、目を閉じた。

「……手がかかるな」

「うん、自覚ある」

「推しに迷惑かけないようにしろ」

「了解、最推しに迷惑かけないようにします」

「……最推し?」

「自分の中で一番推してる存在って意味」

「……“推し”にも階級があるのか」

「うん。最推し、一推し、二推し……」

九条はタオルで顔を覆いながら、

「……複雑だな、現代語」と低く呟いた。

「でも、私の“最推し”は一人だけだよ」

一瞬、間があく。

九条はタオル越しに小さく息を吐き、「……なら、よし」とだけ答えた。

電話の向こうで、澪が笑う。

その笑い声を聞きながら、九条はほんの少しだけ、“推される”という感覚の居心地を確かめていた。

「…最推しの下に誰かいるのか?」

「私の推し?いないよ。単推しなの。強火の」

「…ますます厄介だな」

「そう?でも健全だよ?」

澪の声は、掃除機のノズルをカーペットに当てる音と一緒に、やけに明るかった。

「“単推し”って、一人だけを推すことか?」

「そう。浮気しない。ずっと一筋」

「強火、と言うのは?」

「熱量が高いってこと。冷める気配ゼロ」

九条は軽く息を吐く。

「……つまり、お前は俺の“強火単推し”」

「うん。解釈合ってる」

「……」

「何、その沈黙」

「いや……怖い言葉だなと」

澪は笑いながら言った。

「大丈夫。迷惑行為とかしない。ちゃんと自宅で推してる」

「……現地(コート)に来たことはあるな」

「それは“公式供給の現場参加”」

「用語を増やすな」

「でもね、最推しに出会った人生って、けっこう幸運なんだよ?」

「……推される側は、そうも言ってられない」

「でも、推す側はそれで生きてるんだもん」

九条は短く笑って、

「……お前が俺の“強火単推し”であるうちは、試合を落とせないな」

「え、プレッシャー?」

「供給が止まると暴れるタイプだろ」

「暴れないって!」

澪の声が笑いに変わる。

その音を聞きながら、九条は目を閉じた。

「……まぁ、悪くない」

「なにが?」

「“推される”ってやつも」

電話の向こうで、澪が小さく息を呑んだ。

「……言ったね、今」

「聞き間違いだ」

「録音しとけばよかった」

九条はわずかに喉を鳴らし、苦笑を含ませる。

「……厄介な“単推し”だ」

「でしょ?でも、推し冥利に尽きるでしょ」

その言葉に、ほんの数秒だけ沈黙が流れたあと、九条の低い声が落ちた。

「なら、負けられないな。俺が負けたらお前への供給が止まる」

「うわ、それは長期間になると干からびる予感。干物になる」

「澪の干物か…笑えないな」

そう言いながらも九条が小さく笑うと、澪は拗ねたような声で返した。

「いやほんとに。勝ってくれないと、私の生活の潤いが減るんだよ?」

「俺はお前の加湿器か何かか」

「似たようなもん。精神の潤い、美容液、加湿器」

九条は息を吐き、ベッドの上で片腕を額に乗せた。

「……そういう圧のかけ方、地味に効くな」

「推し活は支援と圧のバランスで成り立つの」

「初耳だ」

「“供給が止まる=水分が蒸発する”ってこと。つまり、推しの勝敗は私の水分量に直結してるの」

「なら、試合後にお前が水分補給されてたら、俺の勝利の証ってことか」

「そうそう。勝ったら潤う、負けたら干からびる」

「……極端な生態だな」

澪は笑いながら言った。

「じゃあお願い、私を干物にしないでね」

「努力はする」

「努力とかじゃなくて、勝って」

「命令形か」

「応援するの使命だもん」

九条は一瞬だけ黙り、

「……了解した」

低く短くそう答える声には、かすかな笑みが滲んでいた。

「推しとファンって、変な関係だな」

「いいじゃん、共依存」

「……お前が言うと洒落にならん」

電話の向こうで、澪がくすっと笑う。

「でも、悪くないでしょ?」

「悪くない」

その声には、勝負の前夜とは思えないほどの静けさと穏やかさがあった。

「でも本当に、寝る時間減ってるのに肌の潤い前より増してる。美容に良い」

「どんな仕組みだ。気のせいだろ」

「気のせいじゃない。職場でも可愛くなったって言われた。よって推しは美容に良い」

「……新しい健康法みたいに言うな」

九条が呆れたように言うと、澪は楽しそうに笑った。

「いや、ほんとに。恋ってドーパミンとかセロトニンとか出てるんだと思う」

「真剣に何言ってる」

「でも事実。推しが勝つたびに幸福ホルモン分泌、血行促進、肌ツヤ改善」

「……副作用は?」

「負けた時に肌と部屋が荒れる」

「リスクが高い美容法だな」

九条はベッドの上で軽くため息をついた。

「俺は知らないうちにエステティシャンになってたのか」

「そうそう。リモート美肌コーチ」

「新ジャンルだな」

澪が笑いながら続ける。

「ねぇ、雅臣さんが試合に勝つたびに、私の肌が発光していくって、すごくロマンチックじゃない?」

「光るタイミングで俺の試合結果がバレるな」

「“あ、澪さんツヤツヤしてる。九条さん、また勝ったな”みたいな」

「……それは困る」

「じゃあ控えめに潤っとく」

「推しの勝利=肌の保湿か」

「推し活って、こんなに実用的だと思わなかった」

電話越しに、九条の小さな笑いが漏れた。

「……お前の理屈、嫌いじゃない」

「でしょ?推し美容、効果あります」

「証拠はお前の顔だけか。ケース1だな」

「十分でしょ」

「……ああ。十分だ」

その声は、湿ったマイアミの夜よりも穏やかで、静かに澪の胸に落ちていった。

九割の愛

「あ、でも次元が違う推しなら他にもいるよ。雅臣さんと違って二次元だけど」

「人間の推しじゃないなら許す」

「三次元でも?」

「動物やキャラクターなら」

「そっちもなかなかに厄介じゃん」

「俺以外の人間を推すのは許さない」

「うわぁ…推されてると思わせてヤンデレ拗らせてるパターンじゃん」

「ヤンデレではない」

「“俺以外の人間を推すな”って、普通に怖いセリフだよ?」

「怖いのか」

「うん、ちょっと怖い。けど……そのジャンル嫌いじゃない」

澪の声のトーンが少し落ちる。

「だって、独占欲って、愛されてる証拠でもあるし?」

「……お前の解釈は都合が良すぎる」

「都合よく受け取るのが、ファンの特権なの」

「勝手な理屈だな」

少し沈黙。

電話の向こうで、澪が笑いを噛み殺すように息を吸う音。

「なんかさ、私たち、推しとファンっていうより……」

「……?」

「取扱注意の相互依存に片足突っ込んでない?」

「お前が引きずり込んだ」

「いやいやいやいや、“俺以外の人間を推すな”ってなかなかの思考だから」

澪の抗議に、九条が小さく息を吐く。

その音の中に、かすかな笑いが混じっていた。

「……なら、お互い責任を取ろう」

「え、なにその理屈。重い」

「……重いのは、お前限定の現象だ」

澪は吹き出した。

「もはや病気だね、それ」

「治療の予定はない」

電話の向こう、マイアミの夜に少しだけ笑い声が混ざった。

「でも雅臣さんがヤンデレ拗らせるのは解釈一致」

「俺の解釈をお前から見て一致するかどうか判別されるのか」

「そう。解釈違ったら燃やす強火オタクだから」

「燃やすな」

九条の声は低く、でもどこかだけ柔らかかった。

「わかった、燃やさない。じゃあツンデレ方式で責める?」

澪がまた薄く笑うのが電話越しに伝わる。

「ツンデレって……お前、それ新しい拷問か?」

「違うよ。愛のカタチのひとつ。雅臣さんには似合うと思うんだけど」

九条は一瞬、言葉に詰まったように息を飲む。そして、コクリと小さく肯いた。

「お前の“解釈”が増えるごとに、面倒くささも増えるな」

「増えるのは、私の愛の証拠だよ?覚悟してね」

「覚悟はしてる。だが、程々にな」

澪が少しだけ声のトーンを落とす。

「程々って何パーセント?」

「九割で十分だ」

「「九割ってまあまあ多いじゃん。あ、私の愛を今から9割に減らせってこと?」

「減らさなくていい。9割のまま、残りの1割の余力で維持しろ」

「ずっと?」

「そうだ」

「私の推し、スパルタだった」

「今気付いたのか?」

「いや、だいぶ前から知ってました」

電話の向こうで澪が吹き出した笑い声が、マイアミの夜風を越えて九条の部屋の中に小さく震えを残した。

「っていうか、こんな会話してていいの?疲れてない?」

「…疲れてはいる。声を聞いたまま寝そうだ」

「え、推しの寝息聞けるの?それは尊い」

「その先は有料プランだ」

「ひど!いやでも推しの為なら払う」

「払うな。寝る前に切る」

「えーーーーー。いや、でも公式からの供給途絶えるのが一番困るしな…。次の供給待ってるから、今はちゃんと休んで」

「…わかった」

九条はベッドに仰向けになったまま、澪と馬鹿みたいな会話をして、心に抱えていた苦しさが少し和らいでいることに気付いた。

「もう寝る」

「うん、おやすみ。私の推し」

「新しい挨拶だな」

笑い合ったまま、二人の会話が静かに途切れる。

澪の「おやすみ、私の推し」という声が、微かに残響して消えた。

マイアミの夜の湿気がまだ重い。

けれど九条の部屋だけは、どこか乾いて、穏やかな温度で満たされていた。

コメント