戦いの前の呼吸

朝の光が、カーテンの隙間から鈍く差し込んでいた。

外はすでに湿っている。空調の効いた部屋にいても、空気の底に重さが残っていた。

モニターの前に立った蓮見が、指先でタブレットを止めた。

「……出たな。二回戦、相手は――エイデン・リース。」

九条はストレッチの手を止めず、視線だけを上げた。

「見た」

蓮見は短く息をつき、画面を見たまま続ける。

「勢いある。ここ二大会でベスト4。試合の入りが異常に速いタイプだ。」

「……知ってる。」

「映像、送っとく。あいつ、風の中でバランス崩さねぇ。」

タオルを首に掛けた九条は、わずかに口角を動かした。

「風の中で生きる奴は、面白い。」

氷川が端末を閉じながら、静かに補足する。

「湿度は八十二パーセント。サーフェスはやや重め。ボールが伸びない分、ラリーが長くなります。」

「……なるほど。」

蓮見が肩を回しながら言った。

「集中切らさないタイプだ。リズムを奪うしかない。」

九条は頷き、視線を落とす。

タオルの端が膝に触れ、じんわりと湿り気を吸った。

瞼の裏では、もう打球の感触が始まっている。

――風の抵抗、ボールの重さ、初動の音。

それらが脳の奥で、ゆっくりと整列していく。

蓮見がぼそりと呟いた。

「……火と氷のぶつかり合い、か。」

九条の声が、低く返る。

「氷は燃える。温度が上がるだけの話だ。」

その言葉の後、しばらく誰も喋らなかった。

空調の音と、モニターの電子音だけが部屋を満たしている。

外では、DJのサウンドチェックが始まったらしい。

低いビートが、ガラス越しにわずかに伝わる。

九条はタオルを手に立ち上がる。

白い光の中で、静かにラケットを握った。

その瞬間、すべての雑音が遠のいた。

――世界が、再び戦いのリズムを取り戻していく。

氷は呼吸する

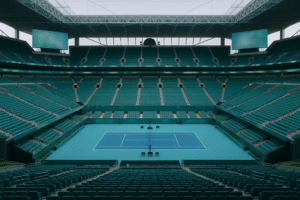

コートに出た瞬間、湿度が肌にまとわりついた。

呼吸をひとつするたびに、肺の奥まで温度が染み込んでくる。

太陽は東南から傾き、スタジアムの北側を白く照らしていた。

屋根の影がまだ残る南側は、朝の気配をかろうじて保っている。

空は淡く霞み、雲の輪郭が滲んでいた。

「気温、二十六度。湿度八十。」

氷川が小さく告げた。

「ボール、若干重い。反発が落ちてます。」

九条は頷き、ラケットを握る。

打球練習の最初の一球が、湿った空気を割いた。

――パシッ。

乾いた音に遅れて、低いベースのビートが響く。

DJブースから流れる音楽は、まだ控えめだ。

観客のいない客席で、音だけが朝を広げていく。

蓮見が短く声をかけた。

「テンポ、上げすぎるな。呼吸を合わせろ。」

九条は軽く頷き、足元の動きを整える。

スニーカーがハードコートを蹴るたび、

微細な水蒸気が立ち上り、光を反射して消えた。

「リズム取れてる。もう少しだけ前で捉えろ。」

「……了解。」

汗が首筋を滑り、ジャケットの内側に吸い込まれる。

空気は重い。だが、音が軽い。

打球音とベースの音が重なり、リズムが一定になっていく。

遠くで、別の選手がサーブ練習を始めた。

低く唸るようなインパクト音が交錯し、

硬いボールの匂いが風に混じる。

九条の瞳が細くなる。

無駄な思考が削ぎ落とされ、視界が一点に集約される。

ラケットを構えるたび、空気がわずかに震えた。

「……悪くないな。」

蓮見が呟く。

「動きの精度、昨日より整ってる。」

九条は答えず、次のボールを待つ。

打つ瞬間、音が途切れる。

世界が、再び静止した。

――氷が、呼吸していた。

挑戦者、風を呼ぶ

練習を終えてタオルを首にかけると、コートの向こう――静かに球を打ち続ける男が目に入った。

噂に聞く“あの九条雅臣”。

世界の頂点で、氷のように冷たい視線を持つ男。

でも実際に見ると、どこか静かな炎みたいだった。

燃えているのに、揺れない。静止してるマグマみたいだ。

……ちょっと、話しかけてみたい。

フェンスを回り込んで、距離を詰める。

練習の音が遠ざかり、湿った風の音だけが残る。

近づくほどに、空気の密度が変わった気がした。

「ねぇ、九条さん。」

呼んだ瞬間、彼の動きが止まる。

スイングの途中じゃない、ちょうど区切りのタイミング。

無駄のない停止だった。

「……何だ。」

視線だけがこちらに向く。

目が合った瞬間、思わず息を呑んだ。

深海みたいな色。音も光も、吸い込まれそうになる。

それでも笑ってみせる。

無邪気さで、距離を壊すのは得意だ。

「ずっと見てたんだ。あんなに静かに打つのに、全部速いね。俺、たぶん真似したら筋肉痛になる。」

軽口に、九条は何も言わなかった。

ただラケットを下げたまま、わずかに首を傾ける。

拒絶でも警戒でもない。――観察だ。

沈黙を怖がらないタイプなんだろう。

俺とは、まるで逆だ。

「マイアミの朝、思ったよりきつくない?湿気で体が重くてさ、俺は毎年最初の二日、動きがバラバラになるんだ。」

少し笑って、肩をすくめる。

それでも九条は相変わらず静かで、

まるで音を必要としない世界の中にいるみたいだった。

……でも、その沈黙、嫌いじゃない。

多分この人、無理に喋らせようとしちゃいけないタイプだ。

音じゃなくて、“間”で話す人間。

「じゃあ、また試合で会おう。その時は、もうちょっと派手に動くとこ見せてよ。」

フェンス越しに軽く手を振る。

九条は返さない――でも、

一瞬、口元がわずかに動いた気がした。

風が強く吹いて、コートの埃が舞う。

エイデンは笑いながら歩き出した。

「……ほんと、氷の王様って感じだな。でも、悪くない。」

ロッカールームを出ると、外の湿気がまた肌にまとわりつく。

タオルで首筋を拭いながら、スマートフォンを耳に当てた。

相手が出るまでのわずかな数秒が、やけに長く感じる。

「……やぁ、キャシー」

電話の向こうから、柔らかい声が返ってきた。

“Good morning, sunshine.”

思わず笑ってしまう。

「マイアミはモーニングって感じじゃないよ。もう、蒸し風呂だ。」

「また汗だくで練習してたんでしょ?」

「うん、しかも今日は“氷の王様”の隣のコートだったんだ。」

彼女が笑う。

“Kujo, right? Did he even say hello?”

「一応、言葉は交わしたよ。でも……あれは、うん、会話というより観察だね。」

「観察?」

「うん。まるで、こっちの呼吸のテンポまで測られてるみたいだった。」

キャスリン(キャシー)はクスッと笑った。

“That’s kind of intense.”

「そう。あれは“静かに燃えるタイプ”ってやつだよ。俺とは正反対。」

少しだけ風の音が混じる。

電話越しでも、彼女が笑いながら息を整えているのが分かる。

「でもさ、そういう人と打つの、嫌いじゃない。」

「へぇ、珍しい。いつもはテンポ遅い人にイライラするくせに。」

「違うんだよ。九条は遅いんじゃなくて、全部“間に合ってる”んだ。」

しばらく沈黙。

彼は手すりにもたれて、遠くのコートを見た。

太陽の光がコンクリートの上で揺れて、

まだ九条がラリーを続けているのが見える。

「……ねぇ、キャシー」

「うん?」

「俺、あの人に勝てたら――自分を誇れる気がする。」

“Then do it. I’ll be watching.”

彼女の声が優しく響く。

「Promise?」

“Promise.”

通話を切った後も、耳の奥に彼女の声が残っていた。

そのまま空を見上げる。

湿気の向こうで、白い光がぼやけていた。

「……よし。」

彼はもう一度タオルを握りしめ、

再び練習コートへと歩き出した。

残響の中の声

九条はストレッチを終え、タオルを肩にかけたままベンチに腰を下ろす。

湿気を含んだ風が、静かに流れ込んでくる。

空気はまだ重いが、朝の熱気は少し和らいでいた。

ふと、遠くで声がする。

明るい、よく通る英語。

抑揚のある笑い声が、フェンス越しに響いた。

(――エイデン・リースか)

彼の声には、いつも余白がない。

言葉の端々まで、全力で生きている音をしている。

たとえ電話越しでも、その温度は伝わる。

「……恋人、か」

思わず口の中でつぶやいた。

それは揶揄ではない。ただの確認だった。

九条は立ち上がり、コートを見渡す。

誰もいないスタンド。

湿った風がネットを揺らすたびに、微かな音が響いた。

彼は目を閉じた。

エイデンの笑い声が、遠くで薄れていく。

代わりに、頭の奥で別の音が鳴り始める。

――打球音。

さっきまで刻んでいた、自分のリズム。

(温度の違う情熱。同じコートに立つのに、見ている世界が違う)

九条は静かにラケットを握り直した。

その感触だけが、唯一確かな現実だった。

再び構える。

無駄な思考はすべて切り捨てるように。

「……次は、ミスを減らす」

独り言のように呟いて、彼はまた、ボールを打ち始めた。

遠くで誰かが笑っていても、このコートの上では、ただの“音”でしかない。

「……エイデン、あれでスイッチ入るタイプだな」

蓮見が隣で呟いた。

軽く腕を組み、視線は遠くのコート。

九条はラケットを拭いながら、短く返す。

「声の質が違う。あれは熱で動くタイプだ」

「お前は冷却で動くタイプ、ってか」

蓮見が小さく笑う。

そのあと、ほんの数秒の間を置いて――

ふと、視線だけで九条を見る。

「……ああいうの見ると、お前も電話したい、とか思うのか?」

淡々とした声だった。

探るでもなく、ただ投げてみただけの言葉。

九条は一瞬、無言のまま汗を拭う。

白いタオルの向こうで、息がわずかに止まる。

「……思わない。」

返事は静かだった。

けれど、その一拍遅れた呼吸の間に、蓮見は“何か”を感じ取ったように眉を動かす。

「そうか」

それ以上、何も言わない。

コーチとしてではなく、友としての沈黙。

二人の間を、湿った風が抜けた。

遠くでエイデンの笑い声がまだ響いている。

明るくて、若くて、まっすぐな音。

九条はタオルをベンチに戻し、

「……練習、続ける」

そう言って再びラケットを握った。

蓮見は頷き、タブレットを構え直す。

「了解。――じゃあ、次はサーブ」

その声には、もう余計な感情はなかった。

ただ、選手とコーチとしてのリズムが戻る。

九条は言葉を切り捨てるように言い、蓮見はそれ以上、何も返さなかった。

二人の間に漂うのは、湿気を含んだ空気と、硬質な打球音だけ。

リズムを取り戻すように、九条は再びサーブの構えに入る。

ボールを弾ませるたび、思考を削ぎ落としていく。

余計な感情をすべて、振動の中に沈めて。

――それでも、消えない。

音の隙間に、ふと誰かの声が聞こえた気がした。

ありもしないはずの声。

彼の記憶に残る、柔らかい日本語の抑揚。

(――今、何をしてる?)

自分で問い、すぐに打ち消す。

そんな問いを抱えること自体が、弱さだと知っているから。

世界一になるために、もう“誰かを思う”余地などない――そう言い聞かせながら、打球のテンポを上げていく。

ボールがフェンスに当たる音が、遠くで反響する。

そのわずかな残響の中に、彼はまだ、聞こえもしない声を探していた。

📦 お荷物、少々…大きめでして

夜、澪が仕事を終えてサービスアパートメントに戻ると、ロビーのカウンターの向こうで、コンシェルジュが少し言いにくそうな顔をしていた。

「綾瀬様……お荷物が届いているのですが……」

「はい、ありがとうございます」

いつものように受け取りサインをしようとした澪に、彼は申し訳なさそうに続けた。

「……サイズが、少し大きくて……」

「え?」

促されるままバックヤードへ向かうと、そこに鎮座していたのは――

小型の冷蔵庫くらいのサイズのAmazonの箱。

「……え、これ、私宛ですか?」

「はい。お名前のご確認をお願いします」

伝票には、しっかりと《綾瀬 澪 様》の文字。

「間違いなく……私だ……」

思わず呟く澪の背後で、コンシェルジュが控えめに提案する。

「お部屋までお運びしますか?」

「い、いえっ、自分で……! 大丈夫です!」

(いや大丈夫じゃない、これ絶対重い)

笑顔で受け取った瞬間――ずしっ。

腰に来る重量感。

箱の中で“液体っぽい何か”が小さく揺れた気がした。

(……これ、中身なに? 洗剤系? でも一体どれだけ?)

荷物を運ぶためのカートを借りて、それを音がしないようにそっと押しながら、エレベーターに乗り込む。

上階に着くまでのわずかな時間で、他の入居者に会いませんようにと心の中で祈った。

部屋に入ると、上着も脱がずにテープカッターを取り出す。

「……いざ、開封。」

“シュッ、パリッ。”

箱を開けた瞬間。

「……」

中には、洗濯機自動投入用の洗剤、柔軟剤、食洗機用タブレット、そして市の指定ゴミ袋(45リットル×大量)。

詰め方が完璧すぎて、妙な神々しさすらある。

「……え、何この、“生活補給便”みたいなチョイス」

まるで「これで半年は暮らせ」とでも言われているかのようだ。

でも食べ物は1つも入ってない。

澪はしばらく黙って中身を見つめたあと、思わず苦笑する。

「うちのストレージ、こんな備蓄いらないんだけど……」

ゴミ袋の束を抱えて立ち尽くす自分の姿が、なんだかシュールだった。

(でも……この組み合わせは、あの人しか知らない)

心当たりが、一人だけ浮かぶ。名前を確認するまでもない。

伝票の差出人欄には、やっぱり――

《KUJOH MASAOMI》の文字。

「……あなたさぁ、ロマンチックの方向、間違えてるよ……」

そう呟きながら、柔軟剤の香りを一つずつ確かめてみる。

「……でも、選んでるの、ちゃんと良いやつだし……」

言葉の最後が、少しだけ笑いに変わった。

男女で分かたれた画面

湯気の名残がまだ頬に残る。

バスローブの袖を少し折りながら、澪は洗面台の鏡の前に立った。

ドライヤーの温風が髪を揺らし、手のひらに馴染ませたオイルが光を反射する。

ヘアケアとスキンケアを、丁寧に。

指先の動きに無意識のリズムが宿っていた。

iPadを開くと、ブラウザのタブには「マイアミオープン 配信」と検索履歴。

画面をスクロールしながら、小さく息をつく。

男子はU-NEXTで独占配信。

女子はWTA TVのみ――日本の放送なし。

「……なんで男女で分けるんだろ」

独り言のように呟き、指先で頬のクリームを馴染ませる。

インディアンウェルズもU-NEXTだったから、そのまま観られるのは助かる。

でも、あの画面の向こうに彼が映るのかは分からない。

マイアミは今、朝の八時。

ここは夜の九時。

彼はもう、練習を終えた頃か、それともまだ汗を流している最中か。

連絡を取るには微妙な時間。

iMessageのアイコンを開いたまま、画面を見つめて迷う。

(送って、いいのかな……)

指が一瞬だけ動きかけたが、そのまま閉じた。

洗濯機の終了音が、静かな部屋に響いて、澪は乾燥が終わった洗濯物を取り出しに脱衣所へ向かった。

彼の知らない東京の夜――

澪はその音を合図に、精神が生活へ戻っていく。

「マイアミオープンって男女共催なのに、どうして配信が分かれてるんだろ……」

洗濯物を片付けてから、澪は理由をネットで検索してみた。

――男子はATP(男子プロテニス協会)、女子はWTA(女子テニス協会)。

同じ会場で開催されていても、実際には別の団体が主催している。

だから放送権も別々、配信サービスも違う。

「……なるほど。仕組みが違うのか」

声に出して納得しながら、画面をスクロールする。

男子はU-NEXT、女子はWTA TV。

同じ大会なのに、同じ画面で並べて観ることはできない――

そんな現実が、少しだけ遠く感じた。

呼び出し音の向こうに

電話の呼び出し音が、静かな部屋に滲んだ。

バスローブのままでベッドに腰掛けて、澪はiPhoneの画面を見つめていた。

「全ての試合を見ようとするな。体を壊す」

九条にそう言われた夜の声が、ふと蘇る。

(……気になるけど、準決勝とか、決勝だけでいいかな)

画面の世界時計のウィジェットには、マイアミ:午前8時13分。

練習が始まっているかもしれない時間帯。

彼が誰かと話しているかもしれない――そう思うと、余計に指が迷った。

それでも、押した。

小さな「通話」ボタン。

コールが一回。

二回。

三回。

(……出ないか)

切ろうとした瞬間、耳の奥で空気が動く。

呼び出し音が途切れ、ほんの数秒の無音――。

そして、低く落ち着いた声が応えた。

『……澪?』

声を聞いただけで、心臓が高鳴る。

まるで時差が、たったいま消えたみたいだった。

「あ、もしもし?ごめんね、今忙しい?」

『……いや、構わない』

短く答える九条の声は、少し息が上がっていた。

背景では、ボールを打つ音と誰かの指示が遠くで混ざっている。

湿った空気を切るような音――マイアミの朝の練習コートの気配。

「今、練習中?」

澪の問いに、九条は小さく息を整えてから答えた。

『少し休憩を入れているだけだ。どうした?』

「そっか……ごめんね、邪魔しちゃって」

『邪魔ではない』

一拍置いて、柔らかく低い声が続く。

澪の胸の奥が、わずかに熱を帯びていた。

遠くで響くボールの音が、二人の沈黙を優しくつなぐ。

「あのね、Amazonから洗剤とゴミ袋届いたよ。ありがとう。それ伝えたくて電話したの。…あとね、ちょっとだけ、声聞きたかった」

『……そうか。届いたならよかった』

少し間があって、ラケットのガットを軽く弾くような音がした。

九条は、言葉を探すように短く息を吸う。

『……声を、聞きたかったのは、俺の方かもしれない』

その声は、わずかに疲れていて、けれど穏やかだった。

澪はスマホを耳に当てたまま、息をひとつ呑む。

「練習、大変?」

『気候が重い。湿度が高くて、体が慣れるまで少しかかる』

「うん……無理しないでね。勝てるような世界じゃないんだろうけど」

『お前も。夜更かしはするな』

(こっちが何時か把握されてる…)

少し笑って、「気をつける」と答える澪。

電話の向こうでは、遠くで誰かが「九条、そろそろ始めるぞ」と声を上げた。

九条が静かに息を吐く。

「……そろそろ戻る。あとでメッセージを送る」

「うん。頑張ってね」

短く『ありがとう』とだけ残して、通話が途切れた。

その後、しばらく澪はiPhoneの画面を見つめたまま、遠い海の向こうの湿った空気を、想像していた。

声の分だけ、強くなれ

九条はスマートフォンをゆっくりベンチに置き、無言のまま、もう一度コートの方へ視線を向けた。

背後からの視線に気づいて、ふと振り返る。

そこには、タオルを肩にかけたまま立っている蓮見がいた。

眉間にわずかに皺を寄せて、けれど目の奥には、どこか温かい光がある。

怒っているわけでも、笑っているわけでもない――ただ、「どうしても表情に出てしまった」人間の顔だった。

「……見たな」

九条が短く言うと、蓮見は少し肩をすくめた。

「いや、見たくて見たわけじゃない。……お前が、練習中でもあんな声出すとは思わなかっただけだ」

九条は沈黙したまま、タオルで汗を拭う。

息を整え、視線を再びコートに戻す。

「気持ちが緩んでたら、戻してやるよ。でも――今のは、悪くなかった」

蓮見の声は、ほんの少し柔らかい。

その「悪くなかった」は、恋を肯定するものでもあり、アスリートとしての九条の成長を見ているような響きでもあった。

九条はわずかに眉を動かし、「……緩めた覚えはない」とだけ答えた。

蓮見は笑いそうになるのを堪えながら、ラケットを渡した。

「なら、次は実戦で証明しろ。――“声”の分だけ、集中力を増やせ」

九条は受け取ったラケットを握り直し、静かに頷いた。

湿った空気の中で、彼の瞳だけが、また鋭く光を取り戻していた。

九条はタオルで首筋をぬぐいながら、ほんのわずかに息を吐いた。

その横顔に、蓮見の声が落ちる。

「――お前も、恋をして強くなってるっていうのを証明しろよ。公表はしなくても、俺たちには伝わる」

湿った風が一瞬、コートを横切った。

九条は何も言わず、ラケットを見つめたまま。

だが、握る指先にわずかに力がこもる。

「……証明するために、恋をしてるわけじゃない」

低く返す声に、蓮見は静かに笑った。

「知ってる。でもな、“誰かを想って強くなる”ってのは、悪いことじゃない」

九条は目を閉じ、短く息を吸い込む。

湿気を含んだ空気の中に、澪の声の残響がまだ微かにある。

「……結果で示す」

その言葉に、蓮見は頷いた。

「それでいい。――それがお前らしい」

再びラケットを握り直す九条。

太陽が昇りきる前の光が、コートに白く差し込む。

汗の粒が光を弾き、新しい一日の始まりを告げる音が、静かに鳴った。

コメント