湿度のリズム

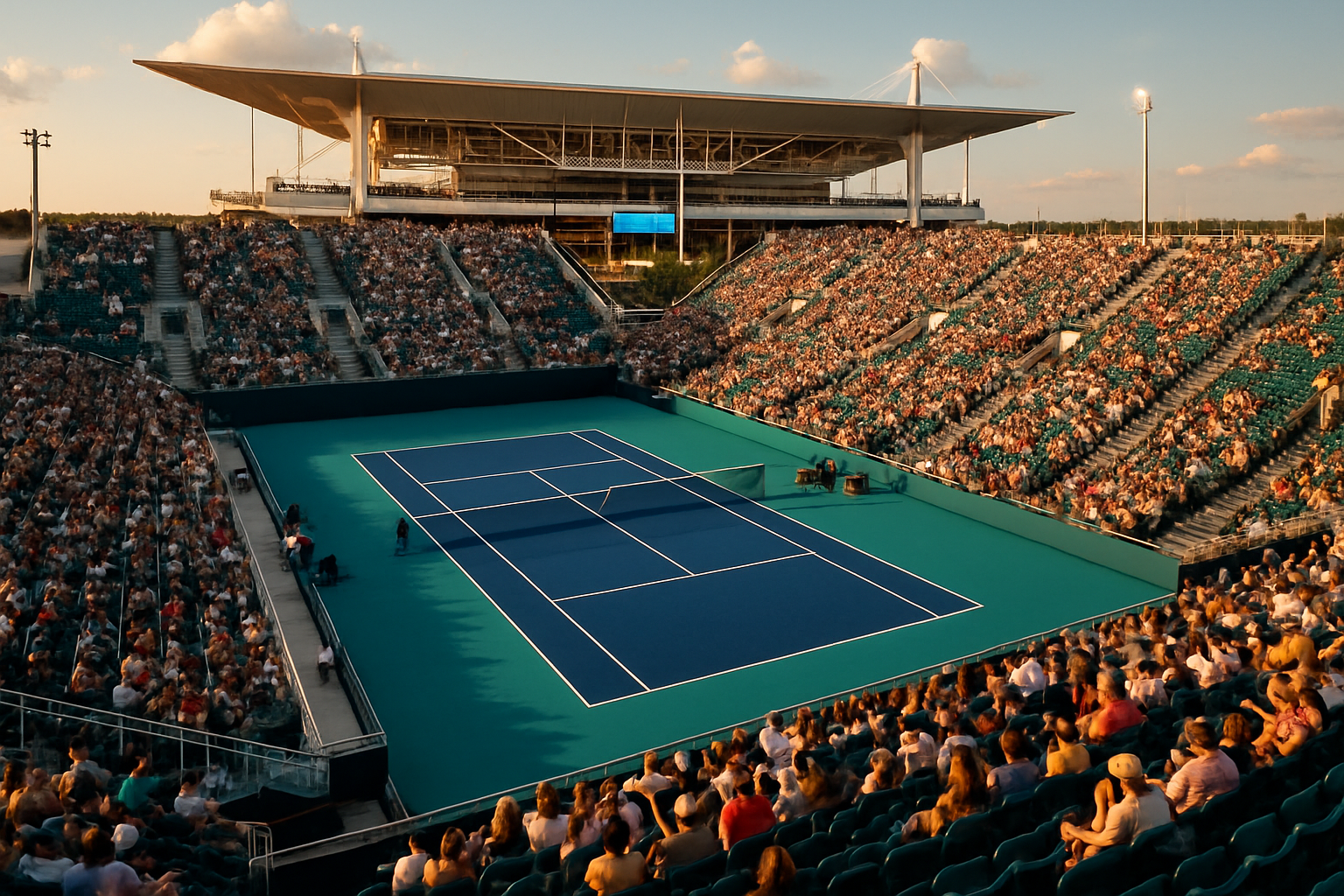

朝、7時半。

東南からの陽光が、ゆっくりとスタジアムの縁をなぞる。

ハードロックスタジアムのコートは、北西から南東へと伸びていて、北側のコートだけが、すでに光を真正面から受けていた。

白いラインが眩しく浮かび上がり、湿度を含んだ空気の中でかすかに揺らめく。

南側の観客席は、屋根の影に沈んでいる。

そのコントラストが、朝の静けさをより強く際立たせていた。

空は、青というより白に近い。

海風が内陸まで届かない日は、湿度が抜けきらず、空気は重く、肌に薄い膜のようにまとわりつく。

気温はすでに二十四度を超え、身体を動かす前から、額に小さな汗が滲む。

息を吸うたびに、微かに塩を含んだ空気が肺を満たした。

まだ観客がいないスタンドに、最初の打球音が響く。

湿った空気を裂くように――パシッ、と乾いた音。

ボールがコートを跳ね、フェンスに軽くぶつかるまでのわずかな間に、九条はすでに次の球を構えている。

一球ごとの呼吸が、規則正しいリズムを刻む。

スニーカーのソールがハードコートを蹴る音。

隣のコートでは、別の選手がサーブ練習を始め、低くうなるようなインパクト音が交錯する。

DJブースから流れる音楽は、まだ控えめだ。

ベースのビートが遠くで鳴り、それに合わせるように、ボールの音と足音がひとつのリズムを作っていく。

コーチの短い指示が飛ぶ。

「テンポ落とすな!」

「リターンもう一球!」

九条は無言で頷き、再び構える。

汗が頬を伝う前に、風がそれを奪っていった。

湿度の中でも、彼の動きだけは澄んでいる。

湿度の中の連携

コート脇のテントの下、スタッフたちは静かに九条の動きを見守っていた。

湿った朝の空気に、冷却スプレーのミントの匂いが漂う。

トレーナーの志水が、タブレットに入力したデータを確認する。

「体温、上がり方は悪くない。昨日より心拍数の立ち上がりが早い。順応してる」

低く淡々とした声だった。

隣で、理学療法士の早瀬が頷く。

「肩の可動域も戻ってます。湿度のせいで筋膜が少し張ってますけど、可動には問題ありません」

指先でデータをスクロールしながら、わずかに目を細める。

「終わったら冷却とストレッチ、入れましょう」

蓮見は腕を組んだまま、コートを見つめている。

九条のスイングの軌跡を追いながら、いつもの柔らかい口調で呟いた。

「動き、悪くないな。リズムを掴むの早い。……湿度の割に、呼吸が乱れない」

「このコンディションであれだけ動ける人は、そういません」

志水の言葉に、蓮見はふっと笑った。

「そりゃそうだ。九条雅臣は、湿度ごと調律する男だからな」

「冗談なのか本気なのか分からないこと言わないでください」

早瀬が手元のメモを確認しながら、静かに続ける。

「今日の負荷はあと二十分で切り上げましょう。下肢の張りが抜けきってないので」

「了解。……あいつ、たぶん物足りない顔するよ」

蓮見は苦笑しながら、テントの外へ一歩踏み出す。

朝の光が、髪にわずかに反射した。

湿気に包まれた空気の中で、九条の動きは止まらない。

その背を見つめるスタッフの視線には、緊張でも不安でもない。

ただ、“信頼”という名の連携が流れていた。

整う

ラケットを振るたびに、世界が一瞬だけ止まる。

音が消えるわけではない。

むしろ、すべての音が“自分の内側”に吸い込まれていく感覚だった。

湿った空気の重さ、スニーカーが床を蹴る反響、ボールがラケットのガットを抜ける振動。

そのどれもが、呼吸の一部として身体に馴染んでいく。

「テンポを落とすな」

遠くから聞こえた蓮見の声に、九条はほんのわずかに頷いた。

反応ではない――確認だった。

脳が、命令を経由せず身体に直接伝わる。

時間の流れが、鈍くなる。

ボールの軌道はゆっくりと空を描き、

それを追う視線と身体の軌道が、正確に重なる。

リズムは一定。

“考える”という行為が、必要なくなるほどの集中。

心拍の速さも、汗の量も、すべてが自分の支配下にある。

(――これが、整うということだ)

フローに入った時の九条は、感情の輪郭を失う。

勝ちたいとも、負けたくないとも思わない。

ただ、目の前の一点を制御するためだけに存在する。

その姿を見ていた蓮見は、隣の志水に小声で言う。

「……完全に入ってるな。あの呼吸、試合前のやつだ」

志水は頷きながら、タブレットを閉じた。

「もう声は届きません。――あとは、終わりの合図を待つだけです」

太陽が雲間から覗き、コートに白い光が差した。

汗がその光を反射して、一瞬だけ粒のように弾ける。

それが消えるのと同時に、

次の打球音が、また世界を貫いた。

打球音が止むと、空気の張り詰めた膜が破れたように、音が一気に戻ってきた。

遠くのコートの声、DJブースの低いベース、観覧エリアのざわめき。

九条はラケットを静かに下ろし、深く息を吐く。

肩が上下するたびに、胸の奥でまだ心拍が残響しているのがわかる。

「――終了。ここまで」

蓮見の短い声に、九条が頷く。

志水がすぐにタオルとボトルを差し出し、汗を拭きながら水分を補給する。

「飲みすぎないでください。吸収が追いつかない」

トレーナーの指示に従い、九条は数口だけ飲んで喉を潤す。

呼吸はまだ浅く速い。

フローが途切れた後の、身体が“現実”に追いつこうとする時間。

筋肉の微細な震えを感じながら、彼は自分の手の平を見つめた。

掌の中央に残る感触――ガットが押し返した圧力だけが、確かに残っている。

「お疲れさまです、九条さん」

フィジオの早瀬が声をかけ、手際よく肩と前腕を確認する。

「可動域は問題なし。……ただ、左ハムの張りが少し強いですね」

蓮見がそれを聞いて、短く応じた。

「午後のメニュー、軽めにする。氷川に伝えておいてくれ」

「了解です」

タブレットを操作する志水。

九条は黙ったまま、コート脇のベンチに腰を下ろす。

熱気と湿気の混ざった空気が、ようやく肌から離れていく。

顔を上げると、空が少しだけ明るくなっていた。

雲の切れ間から、薄い光が差し込む。

その光を眩しそうに一瞬だけ見上げ――

彼はタオルを首にかけたまま、静かに目を閉じた。

(――整った。これでいい)

周囲のスタッフが器具を片付け始める。

コートには、もう次の選手が到着していた。

日常のリズムが再び動き出す中で、九条の呼吸だけがまだ、少しだけ試合のリズムを残していた。

熱の制御

練習を終えた九条が、タオルを首にかけたまま通路を歩く。

スタジアムのコンクリートの壁が、外の熱気をわずかに遮っている。

足元のラバーが、湿った靴底を吸い込むように鳴った。

「あと十五分でフィジオルーム、仮眠はその後に回す」

蓮見の声が後ろから届く。

九条は短く「わかった」とだけ返す。

その間にも、氷川が手際よくボトルとタオルを入れ替え、早瀬が冷却用のアイスバッグを肩にあてた。

「温度、少し強めます」

「構わない」

淡々とした応答――だがその声には、かすかな疲労の色が滲む。

スタッフ専用の通路を抜け、選手ラウンジへ向かう。

途中、DJブースから流れる音が遠ざかり、

代わりに冷房の低い唸りが耳に残った。

外の熱気から一気に冷気へ――体がその落差を認識する。

「呼吸、まだ浅いな」

蓮見が横を歩きながら呟く。

志水がモニターを確認して、軽く頷く。

「酸素濃度、少し下がってます。あとで軽く吸入を」

「了解。……今日は、集中が深すぎたな」

「問題ない」

九条の声は低く静かだった。

「どこまで入れるか、試したかっただけだ」

蓮見はそれ以上何も言わなかった。

ただ、横顔を見ながら、“この男はどこまで自分を削るつもりなんだ”と一瞬だけ思う。

ラウンジのドアが開く。

冷気とともに、軽いコーヒーの香りが流れ出た。

中では他の選手たちが談笑している。

そのざわめきの中に身を置きながらも、九条の目はまだ静かだった。

彼はテーブルにラケットバッグを置き、

無言でミネラルウォーターを手に取る。

水が喉を通る感覚と同時に、ようやく“現実”が戻ってくる。

「……昼のメニュー、変えるか?」

蓮見が問いかける。

九条は少し考えてから、短く答えた。

「いや、いつも通りでいい」

蓮見は笑みを浮かべる。

「了解。なら、カンパーニュのサンドだな」

「……あれは悪くない」

氷川が横で苦笑する。

「…好きなんですね、あれ」

わずかに口元が緩む。

それはフローを抜けた後、ほんの一瞬だけ見せる“人間の九条”だった。

空気を相手に

昼食を終えると、チームはスタジアム内の控え室に戻った。

冷房の効いた室内に、静かな電子音だけが響く。

壁のモニターには、他選手の練習映像やデータが映し出されていた。

蓮見が椅子の背にもたれ、腕を組む。

「ドロー発表はまだだ。相手はわからないが――やることは変わらない」

志水がタブレットを操作しながら頷く。

「午前のデータ、回転率は安定してます。湿度の影響も想定内。

ただ、終盤はラリーが長引くと心拍が一段上がってました」

「そうか。フローに入るまでが早すぎるんだ。切り替えが速すぎて、体が追いつかない」

蓮見が言う。

「午後はテンポを落として“維持”をテーマにする。

無理に仕上げるより、明日の感覚を残す方がいい」

九条は何も言わず、データ画面を見つめていた。

心拍グラフの緩やかな波が、まるで呼吸の記録のように見える。

氷川がスケジュールを確認するように口を開く。

「午後は軽めでいいですね。低酸素ルームをキャンセルして、

30分のストレッチとフォーム調整だけにします」

「それでいい。明日の午前は早い」

蓮見は短く言って、視線を九条に戻した。

「……お前の中では、もう相手が見えてるんだろ?」

「相手は関係ない」九条は静かに答える。

「コートが同じなら、やることも同じだ」

蓮見が小さく笑った。

「だろうな。――でも油断すんなよ。マイアミは“空気”が敵になる」

志水が付け加える。

「気圧と湿度、そして照明の角度。全部が微妙に違います」

九条はタオルで額を拭い、ゆっくりと立ち上がった。

「午後も、同じリズムで」

そう言い残して部屋を出る。

ドアが閉まる音がして、残った空気にわずかな熱が戻る。

蓮見が息を吐き、志水に目を向けた。

「……初戦前が一番怖い。気が緩む時間がない」

志水は無言で頷き、データを保存した。

画面の中で、九条の打球フォームが一瞬、静止したまま輝いている。

午後二時。

太陽は真上から射し込み、コートの白線が滲むように光っていた。

湿度はすでに80%を超え、立っているだけで汗が滲む。

空気が厚く、呼吸をするたびに肺の奥が重くなる。

「――ボール、湿ってきてるな」

蓮見が呟く。

九条は短く頷き、ラケットを握り直した。

指先の汗がグリップに染み込み、感触が変わる。

だが彼の表情に、わずかな迷いもない。

スイング。

パシン、と乾いた音が鳴る。

それでも音は、すぐに湿った空気に吸い込まれていった。

「テンポ維持。呼吸、切らすな」

蓮見の声が飛ぶ。

志水はフェンス際からストップウォッチを押し、フォームの角度を記録していく。

スタジアムの奥からは、DJブースの低音が響いてきた。

昼の時間帯は観客が増え始め、音量も上がる。

ベースのリズムと九条の打球音が、奇妙な調和を生む。

(――体が、沈むように重い)

九条の意識が、内側に沈む。

湿気が皮膚に張り付き、筋肉の反応が鈍る。

それでも彼はリズムを崩さない。

一球ごとに、汗が飛び、呼吸が整えられる。

「あと五分!」蓮見が叫ぶ。

志水がタオルをフェンス越しに投げると、九条は受け取らず、そのままサーブの体勢に入った。

強い一撃。

ボールがネットを越えた瞬間、空気が揺れる。

フェンス際の温度計は30℃を指していた。

「……限界ギリギリで保ってるな」

志水が呟く。

蓮見は汗を拭いながら、低く答える。

「そういう場所でしか、あいつは研ぎ澄まされない」

九条は打ち終えたラケットを下ろし、静かに息を吐いた。

風が、ようやく動いた。

遠くで雷鳴が、小さく響いた。

熱の底で

練習を終えたコートには、熱気だけが残っていた。

湿った風がゆっくりと流れ込み、焼けたアスファルトの匂いを運ぶ。

遠くでは、次の選手たちが準備を始めている。

ボールの音が断続的に響き、しかしここだけは、もう別の空気だった。

志水がタオルを差し出す。

九条は受け取りながら、深く息を吐いた。

「……終わりだ」

「心拍、まだ高いです。少し歩きましょう」

志水が落ち着いた声で促し、九条はゆっくりとフェンス沿いを歩き出す。

蓮見はコート脇で、打球数とスピードの記録を確認していた。

「フローに入ってた時間、正味二十二分。……悪くない」

タブレットを閉じると、彼は小さく笑った。

「いつも通り、限界まで突っ込むなって言ってるのに」

九条は水を一口飲み、肩で笑う。

「抑えることを覚えたら、俺じゃなくなる」

「わかってる。……でも、倒れられたら困る」

「倒れたら、お前が起こせばいい」

その軽口に、志水がわずかに眉を動かした。

「トレーナー冥利に尽きますね」

「そういう意味じゃない」

蓮見が小さくため息をつき、笑いを含んだ声で言う。

「……ったく、そういうとこだけ人間らしいんだよ」

コートの外では、雲が厚みを増していた。

午後の雷雨が近い。

志水が肩のストレッチを始める九条の背を見ながら、

静かに言う。

「今の動き、今日で一番きれいでした」

「感覚が戻ってきた」

九条の声は低く、穏やかだった。

「マイアミの空気にも、慣れた」

スタジアムの上空を、低い雷鳴がかすめる。

音も光も、遠い。

その一瞬の静けさの中で、

九条はラケットをケースに収め、深く息を吸った。

湿った風の中に、微かに潮の匂いが混じっていた。

マイアミの午後――熱も音も、すべてが一度、呼吸を止めていた。

静かな雷鳴

夜のマイアミは、蒸気のように湿っている。

雨が降ったあとのアスファルトはまだ温かく、街全体がゆっくりと呼吸しているようだった。

窓の外で雨粒が軒を叩く。

そのリズムは、昼の打球音に似ている――

しかし、今はもう戦いの音ではない。

九条はソファの背にもたれ、

氷の溶けかけたグラスを片手に、静かに目を閉じた。

エアコンの低い唸りと、遠くで鳴る雷。

どちらも、耳に障らない。

部屋の照明は落とされ、

机の上のノートだけが淡く光っている。

今日の練習データ、心拍、ストローク速度、ラリー持続時間――

どれも完璧ではないが、悪くもない。

「……本番までに整える」

誰に言うでもなく呟くと、その言葉が雨音に溶けて消えた。

蓮見からのメッセージが、スマートフォンに一件。

〈明日は午前9時入り。天候、雷の可能性あり〉

短く、それだけ。

九条は“了解”の文字を打ち込み、送信する。

雨脚が強まる。

遠くでサイレンが鳴り、夜風がカーテンを揺らした。

ソファの横のテーブルには、澪から届いたiMessageがそのまま開かれている。

ちゃんと食べて寝てね

絵文字も、顔文字もない。

ただそれだけの短い言葉。

九条はグラスを置き、指先でその文字をなぞる。

――彼女がこの街にいたら、

この湿度の夜を、どう感じるだろう。

うるさい、暑い、と文句を言うだろうか。

窓の外では、再び雷が鳴る。

空が白く光り、ほんの一瞬、夜が昼のように明るくなる。

その光の中で、九条はゆっくりと目を閉じた。

明日の対戦相手はまだ知らない。

だが、それでいい。

彼はただ、自分の呼吸を整え、再び“競技者”になる準備を始めた。

静かな雨の音が、マイアミの夜を包み込んでいく。

コメント