砂漠の夜のあとで

眠い。

夜、早めに仮眠をとって、早朝にアラームで起きた。

BNPパリバオープンの決勝――雅臣さんの試合をどうしても観たかったから。

結果は分かっている。けれど、やっぱりリアルタイムで観たい。

その代償に、朝からまぶたは重い。

普段はスポーツなんてほとんど見ない。勝敗に興味を持ったこともない。

けれど、この試合だけは違った。気付けば胸が熱くなる。

最初、会場は相手の選手ばかりを応援していた。

雅臣さんは、まるでヒールのように扱われて、ブーイングまで飛ぶ。

どうしてそこまで嫌われるのか――分からないではない。

表情は乏しく、歓声にも応えず、勝つために容赦のないテニスをする。

アメリカの「観客を楽しませること」を大切にする文化からすれば、確かに彼は誤解されやすい人なのかもしれない。

けれど、最後の第3セットは違った。

二人が正面から激しく打ち合う展開になると、観客は誰もが声を上げていた。

スタジアム全体を揺らすような歓声が、画面越しにも伝わってくる。

眠いはずなのに、胸の奥が高鳴って、ソワソワする。

出勤の支度をしながら観ていたけれど、手が止まってしまう。

ファンデーションを伸ばす手、ブラシを持つ手――気付けば画面に釘付けになっていた。

トロフィーを受け取った雅臣さんは、派手に笑うこともなく、どこかホッとしたような顔をしていた。

気のせいだろうか。勝ったのに安堵しているように見えた。

インタビューでの言葉は、いつも通り簡潔で、けれど丁寧だった。

相手を讃え、チームに感謝し、観客への礼を忘れない。

その姿には、育ちの良さを感じさせる気品があった。

――どんな家で育ったのだろう。

本人は多くを語らないし、話したがらない。

でも、きっと裕福な家の出だ。でなければ、あんな若さから世界で結果を残すことなんてできない。

朝の電車の中。

ちょっと変なテンションのまま、私はいつもの時間に出勤していた。

優勝おめでとう! すごかったよ!!

色とりどりの風船が飛び交うエフェクトをつけて、iMessageだけ送っておいた。

多分、優勝した後はきっと忙しい。会場の表彰式やインタビュー、メディア対応……私の言葉なんて、ほんの片隅にしか届かないだろう。

それでも、この気持ちだけは伝えたかった。画面の中で弾ける風船に、胸の奥の高揚を重ねる。

また、どこかで時間ができたときに、電話ができたらいいな。

顔を見なくても、声を聞けるだけでいい。

電車に揺られながらそう思い、私はスマホをそっとバッグにしまった。

風船の残響

ホテルのスイートに戻ると、ようやく静けさが訪れた。

表彰式、会見、写真撮影――光と声にさらされ続けた時間の後に残ったのは、ただ自分の呼吸の音だけだった。

ソファに腰を下ろし、無意識にスマホを開く。

画面に浮かんだのは、ひとつの通知。

優勝おめでとう!すごかったよ!!

絵文字と一緒に、色とりどりの風船が弾けていた。

短い言葉。

ただそれだけなのに、文字はそのまま声になって響いてきた。

試合中に聞こえた幻聴よりも、ずっとはっきりと。

指が、返事を打とうとして止まる。

時計はすでに深夜を回っていた。

時差を考えれば、彼女は今、朝の電車に揺られている頃だろう。

仕事に向かう途中で、わざわざ送ってきたに違いない。

呼び出すわけにはいかない。

声を聞きたいと一瞬思った自分を、すぐに打ち消す。

画面を伏せる。

残ったのは、通知だけ。

そこに彼女が確かにいるのに、届かない。

目を閉じると、拍手の残響よりも、風船のエフェクトがまぶたの裏に浮かんだ。

見せない痛み

会社に着くと、上司の有元さんと会った。

「おはようございます」

信頼している人と顔を合わせると、自然と笑顔になれる。

仲の良い人の少ない私にとって、職場で心を許して話せる有元さんが上司でいてくれることは本当にありがたい。

なかなか人に心を許さない私なのに、この人は懐にスッと入ってきた。

けれど、その距離感を絶対に越えてこない。

だからこそ安心できる。

有元さんは部下にも慕われ、順調に出世している。

きっと生まれつきの才能とセンスなんだろう。羨ましい。

私には、この人はまぶしすぎる。

*

仕事の合間にトイレに入る。

ミレーナを入れてから、不正出血が続いている。

ひどい出血ではない。痛みも、大したことはない。

ただ、ずっと出血が続くから、ナプキンを当てているせいで蒸れて、通気性が悪い。

強く困るわけじゃない。

けれど、うっすら不快な日々が途切れない。

でも、自分で選んだことだから。

誰のせいでもない。

出血が止まれば、もっと快適に過ごせるはず。

早ければ三ヶ月で落ち着く。

その時を待つしかない。

――このことは、雅臣さんには言わない。

言ってしまったら、きっと彼は心配してしまうから。

私は、元気で呑気に過ごしているように見せていればいい。

AirPodsの向こう側

スーパーの通路。

カゴを片手に、AirPodsからはYouTubeの声が流れていた。

料理動画の軽快なBGMに合わせて、夕飯の食材を選んでいる。

突然、その音が途切れ、Siriの声が割り込んだ。

「九条雅臣さんからお電話です」

心臓が跳ねた。

指先が震えながら、イヤホンの軸を軽く押す。

「……はい」

返事をした瞬間、周囲のざわめきもレジの電子音も遠のいた。

たった一本の回線が、マイアミの朝と日本の夜をつないでいる。

「家か?」

耳元に響いた声は、AirPods越しでも硬質だった。

「ううん、外。仕事終わって、買い物してるとこ。今日の夜ご飯と、明日のお昼とか」

レジ袋を片手に、澪は小声で答える。周囲のざわめきが妙に遠く感じた。

「眠いだろ」

彼は知っている。澪が早朝に起きて、決勝を観ていたことを。だから夜の早い時間に電話をかけてきたのだ。

「うん、眠いけど……朝早起きしただけだよ。睡眠時間はちゃんと確保してる」

嘘ではない。けれど、ずっと続く不正出血や下腹部の重さについては、口にしない。

元気そうに聞こえる声だけを届ける。

「――あ!」

澪が急に声を上げ、九条は眉をひそめる。

「なんだ」

「……市の指定ゴミ袋の値段がまた上がってる…。生活必需品の値段上げるの卑怯だよね〜」

ため息混じりにカゴへ袋を放り込む。

「……」

九条は返事をしなかった。

代わりに、スマホでAmazonを開く。

“横浜市 指定ゴミ袋”と検索窓に入力する。

すぐにヒットした商品ページ。価格、在庫、配送オプション。

澪の声が、AirPods越しにスーパーのざわめきと一緒に流れてくる。

九条はベッドの端に腰を下ろし、無言のままiPhoneの画面をスクロールしている。

「……あ、洗剤詰め替えの在庫なかった。次の休みにドラッグストア行かなきゃ」

澪の小さな愚痴を聞きながら、Amazonのアプリを開く。

検索欄に「洗剤 詰め替え」と打ち込む。

澪の声は愚痴でも、九条にとっては“課題の報告”にしか聞こえない。

画面に表示された商品を無言でスクロールし、必要そうなものを次々とカートに入れていく。

「あ、そうだ。今の部屋、洗剤自動投入機能付きの洗濯機置いてあるんだけどさ」

澪がカゴを片手に歩きながら思い出したように言う。

「……あれ、地味だけど便利だね。自動で必要な量測ってくれるの。まぁ、それ用の洗剤必要だけどね」

「……」

九条は返事をしなかった。

だが、iPhoneの画面にはすでに検索結果が並んでいる。

“自動投入用 洗濯洗剤 詰め替え 大容量”。

スクロールし、レビューを確認し、在庫状況をチェック。

その他、生活に必要そうなものを一通りカートに入れる。

「……聞いてる?」

澪が笑い混じりに問いかける。

「聞いている」

淡々と返す声の裏で、注文確定のボタンがタップされた。

夜と朝の間で

「あとさ」

「なんだ」

「優勝おめでとう。BNPパリバオープン」

「……既に祝われている」

澪は笑った。彼が言うのは、あの時のiMessageのことだ。

優勝直後に送ったはずの短い文。

実際に彼が読んだのは、その日の夜遅くだったらしい。

画面いっぱいに、彩りどりの風船が舞っていた。

「んー、それでも直接言いたいじゃん。せっかくだし」

野菜を手に取りながら、澪は軽く肩をすくめる。

「なんか打ち上げとかした?」

「いや。三日空けてすぐにマイアミオープンが始まる。移動済みだ」

「え、今もうマイアミにいるの?」

「ああ」

彼の声は、ホテルの静かな朝を背後にまとっていた。

澪は夜のスーパーに立っている。

十三時間の時差が、ふたりの言葉を繋いでいた。

「あれ、今そっち何時?」

「朝だ」

「練習前?」

「そうだ」

澪はカゴに入れた牛乳の冷たさを感じながら、小さく息を吐いた。

自分は仕事帰りで夜。彼はこれから試合に備える朝。

同じ一日の中にいても、時間の流れがまるで違う。

けれど、イヤホン越しの声は確かに届いている。

それだけで、遠い距離が少しだけ縮まった気がした。

「忙しくないの?あんまり長い時間話さない方がいい?」

澪が遠慮がちに尋ねる。

「お前が家に入るまでは繋いでおく」

間髪入れずに返ってきた声は、淡々としていて揺れがない。

「……心配してる?」

半ば冗談で聞いた澪に、短い沈黙が落ちた。

「不用心だからな」

冷静な言葉の奥に、わずかな温度が潜んでいる気がして、澪は笑ってしまう。

スーパーの袋を抱えながら、夜の街を歩く足取りが少しだけ軽くなった。

理想という救い

「マイアミってどんな感じ?」

「湿度が高い。空は明るいが、空気が重い」

九条の声が、少しだけ遠くで響いた。

水を飲む音と、窓の外の風の音が混ざる。

「気温は?」

「二十六度前後。雲が多い。雷の気配がある」

「雷……こわ」

「午後になるとスコールのように降る。気まぐれな天気だ」

澪はサービスアパートメントの廊下を歩きながら、ぼんやりとその景色を想像した。

湿った空気。白く霞む空。スタジアムの上にのしかかる入道雲。

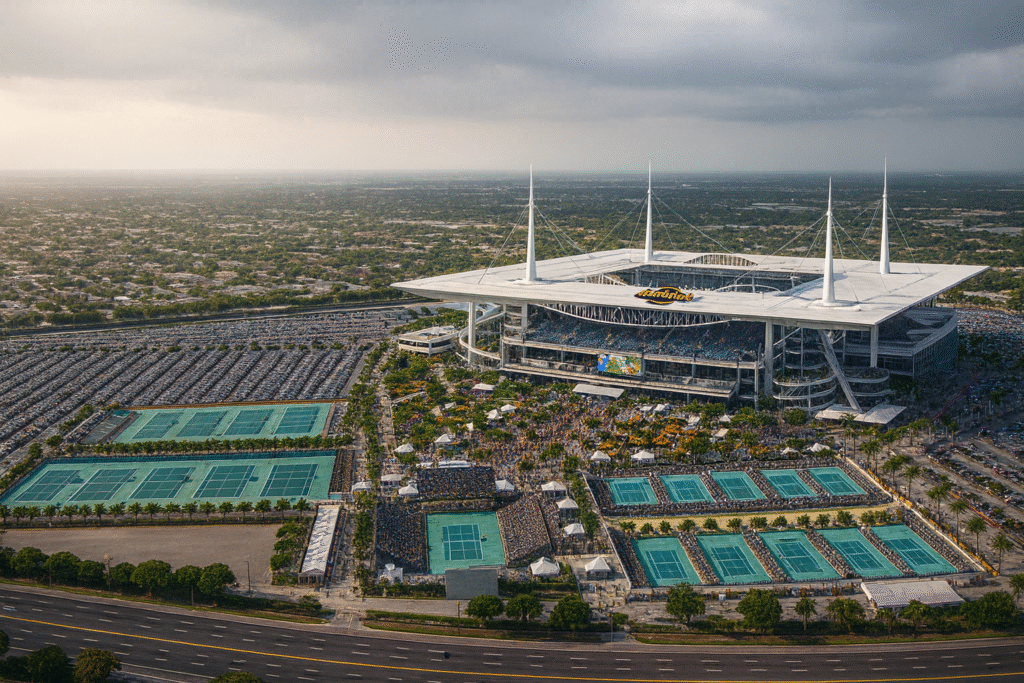

「会場って、あの……フロリダの?」

「ハードロック・スタジアムだ。フットボールの本拠地を使っている」

「テニスコートなのに?」

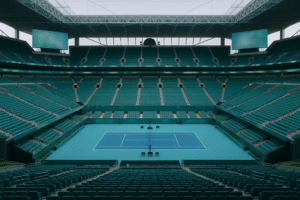

「中央コートは改装してある。屋根はないが、音の響きが独特だ」

九条は淡々と説明しながらも、どこか思い出すように息をついた。

澪には、その息の重さの意味が分からなかった。

ただ、試合前の静けさの中に、遠い場所で呼吸を整える彼の姿が浮かんだ。

「こっちは曇ってるよ」

「日本も春先だな」

「うん。今日ちょっと寒くて、まだコート着てる」

「……風邪を引くな」

短く、それだけ。

けれどその声は、どんな長い言葉よりも柔らかく届く。

澪は思わず笑って、「そっちこそね」と返した。

マイアミの朝と、日本の夜。

遠く離れていても、同じ時間を生きているような気がした。

「雨降ったら試合ってどうなるの?中止?一旦休止になるの?」

澪は玄関で靴を脱ぎながら問いかけた。

買い物袋を片手に、キッチンで荷物を置いて、そのまま洗面所へ向かう。

「中断だ」

九条の声が、イヤホン越しに落ち着いた調子で返ってくる。

蛇口をひねる音と、彼の低い声が重なった。

「屋根がないからな。審判が判断して、コートが濡れたら即座に止まる。再開は、乾いてから」

澪は手を洗いながら首を傾げる。

「え、それって……すぐ再開できるの?」

「乾燥機とブロワーで表面を乾かす。だが湿度が高いと時間がかかる」

「待ってる間、何してるの?」

「……待つ」

短い間。水を止める音。

「待つだけ?」

「そうだ。何もできない。体温を保つために動くことはあるが、基本は静止だ」

澪はタオルで手を拭きながら、想像した。

広いスタジアム。観客のざわめきが消え、選手たちがベンチでじっと雨を見ている。

マイアミの空の下、コートに落ちる雨粒。

「観てる側は、ドキドキ止まっちゃうね」

「……止まるのは、選手も同じだ」

九条の声が少しだけ低くなる。

「一度冷えた体をもう一度立ち上げるのは、容易ではない。試合の“流れ”が断たれる」

澪は鏡越しに自分の顔を見て、小さく笑った。

「でも、それでも勝ちきるのが、雅臣さんなんでしょ」

一瞬の沈黙のあと、彼が短く息を吐く音が聞こえた。

「……そのつもりだ」

澪はタオルを掛け直し、鏡の前で髪を整える。

夜の日本と、朝のマイアミ。

二つの時間の狭間で、ほんの少しの温度が通い合っていた。

澪はスマホを置かずにキッチンへ向かった。

袋から牛乳と野菜を取り出し、冷蔵庫にしまいながら、残りの食材をカウンターに並べる。

炒めればすぐ食べられるように、包丁で手際よく切り分ける。

「やっぱり出るからには優勝したい、って思う?」

軽い調子で聞いたつもりだった。

けれど、まな板の上に落ちる包丁の音にかぶさるように、九条の声が返る。

「当たり前だ」

間髪もなく、迷いもない。

その静けさの奥に、冷えた確信のようなものがあった。

「優勝は“結果”だ。狙うのは過程の方だ」

「過程?」

「自分の理想にどれだけ近づけるか。それを重ねた先に優勝がある」

淡々とした声なのに、澪はふと手を止めて聞き入ってしまう。

コンロの上で温めたスープが静かに湯気を立てた。

「……なんか、雅臣さんっぽい」

「どういう意味だ」

「勝ちたいって言葉より、整えたいって言葉の方が似合う」

九条は一瞬黙った。

その沈黙に、澪は笑いながら器をテーブルに置く。

「…完璧主義だね。すごい」

澪は笑いながら言った。

テーブルにスープ皿を置き、スプーンで軽くかき混ぜる。

受話口の向こうで、九条がわずかに息を吐く気配がした。

「完璧じゃない。目指しているだけだ」

「うん、そういうとこが完璧主義なんだよ」

「……お前はよくそういうことを言う」

「だって事実でしょ」

九条は少しだけ間を置いて、

「……事実だとしても、褒め言葉には聞こえない」

と淡々と返した。

「じゃあ、誉め言葉ってことで受け取ってよ」

澪はふっと笑い、スプーンを口に運ぶ。

味噌と野菜の優しい味が広がる。

ほんの少しの間、どちらも何も言わなかった。

「ねえ、雅臣さん」

「なんだ」

「そんなふうにずっと、理想を追い続けるのって……疲れない?」

「疲れる」

即答。けれどその声に、迷いはなかった。

「だが、そこにしか救いがない」

澪は手を止め、静かに目を瞬かせる。

「……救い?」

「理想を追うことが、生き方の構造になっている。途中でやめたら、何も残らない」

静かな声なのに、遠くの雷鳴みたいに響いた。

澪は小さく笑って、

「うん……やっぱり、完璧主義だね」

ともう一度言った。

それでも、声のトーンはさっきより少しだけ柔らかかった。

約束はしない

「勝ったり、優勝すると、どう感じる?嬉しい?」

澪はスプーンを持ったまま、テーブルの上に肘をついた。

言葉の響きは軽いけれど、どこか探るような調子だった。

九条は少しの間、答えなかった。

その沈黙の中に、遠くで何かを整える気配――

ペンが置かれる音、窓の外の風の音。

「……嬉しいという感覚は、たぶん最初だけだ」

「最初?」

「プロになってからは、勝っても“安堵”の方が大きい」

澪はスープの湯気を見つめながら、眉をひそめた。

「安堵……?」

「負けることの方が多い世界だ。勝てば批判は減る。守るものも保たれる。

だから、勝つたびに少しだけ息ができる」

静かな声だった。

誇らしさでも、謙遜でもない。

ただ現実を淡々と並べるような。

「……でも、それって苦しくない?」

澪の問いに、九条は小さく笑ったような息を吐いた。

「苦しさは、競技の一部だ。勝つことに救いを求める者は、長く続かない」

澪は、手の中のスプーンを見つめた。

カラン、と小さく音が鳴る。

「……じゃあ、優勝しても嬉しくないんだ?」

「嬉しい、と思うことはある」

「どんな時?」

「誰かが、それで笑ってくれた時だ」

一瞬、澪の胸がきゅっと鳴った。

「……誰かって、たとえば?」

「言う必要があるか?」

その言い方が少しだけ意地悪で、澪は吹き出す。

「そう返されるとは思わなかったよ」

九条は何も返さなかった。

けれど、受話口の向こうの呼吸が、どこか柔らかく変わっていた。

「雅臣さんが優勝したら、嬉しいよ」

澪は言いながら、テーブルの上のスープを見つめた。

湯気が少しずつ薄れていく。

「でも……怪我しないでほしいって心配もしちゃう」

受話口の向こうで、短い間があった。

彼は何かを考えるように、呼吸をひとつ整える。

「怪我は、避けようとして避けられるものではない」

「……うん、そうなんだろうけど」

「限界を試す競技だ。体も、精神も、壊れる寸前で成り立っている」

淡々とした声なのに、どこか現実味がありすぎて、澪の胸の奥が少し締めつけられる。

「……そんな怖いこと、普通に言わないでよ」

「事実を言っているだけだ」

「もう……」

小さくため息をつきながら、澪はスプーンを皿の上に置いた。

「でも、雅臣さんがもし倒れたら……私、立ち直れないと思う」

その言葉に、九条の沈黙が長く続いた。

呼吸の音さえ遠くなる。

やがて、低く抑えた声が返ってきた。

「倒れない。……お前に、そう思わせたくはない」

言葉は短く、迷いがない。

それでも、澪にはその中に確かな温度を感じた。

「……約束ね」

「約束はしない。だが、努力はする」

澪はくすっと笑った。

「それ、雅臣さんらしい」

「らしい、とは」

「約束しないけど、守るタイプ」

九条は何も言わなかった。

ただ、その沈黙が、言葉よりも優しかった。

十三時間の距離

「よし。じゃあお風呂入ってくるね」

澪は立ち上がり、テーブルの上を片づけながら言った。

「流石に今日は早く寝るよ。雅臣さんも練習頑張ってね」

「……ああ」

九条の短い返事を背に、澪は食器をシンクへ運ぶ。

手際よく水で軽く流してから、食洗機の中に収めていく。

陶器とガラスが触れ合う小さな音。

最後の皿を入れ終えると、指先でスタートボタンを押す。

電子音が“ピッ”と鳴り、静かな部屋に微かな駆動音が広がった。

「……ほんとに寝るのか?」

イヤホン越しに聞こえた声に、澪は笑いながら髪を結ぶ。

「寝るよ。寝ないと明日がつらいもん」

「風呂のあと、すぐに横になれ」

「分かってます、監督」

「……言うだけなら誰でもできる」

「うわ、厳しい」

笑いながらバスルームの扉を開ける。

鏡の向こうには、照明に照らされた自分の顔。

少し眠そうで、それでもどこか柔らかい表情をしていた。

「おやすみ、雅臣さん」

「……おやすみ」

通話を切ると、耳の奥に彼の声の余韻が残った。

澪は通話を切ると、AirPodsをケースにしまって、充電スタンドに乗せる。

お風呂に入る前に、ナプキンを外して捨てる必要がある。

痛みは、もうほとんどない。

けれど、出血はまだ続いている。

小さな手間が、一日の終わりに必ずついてくる。

それでも、慣れてしまえば流れの一部だ。

洗面所の小さなゴミ箱に包んで捨て、手を洗う。

水の音が、静かな夜に溶けていく。

――それだけのこと。

でも、それも含めて“今の自分”なのだと思った。

コメント