無表情を揺らせ――ジョシュア・ドイル、決勝の朝

決勝の朝。

ジョシュア・ドイルはホテルの鏡の前でラケットを握り直した。

昨日の映像が頭に焼き付いている。

砂漠の観客をすべて敵に回しても、九条は眉一つ動かさなかった。吠えず、喜びも見せず、ただ点を積み重ねる。人間というより、無機質な装置のように。

(どうやって感情を殺しているんだ? 勝っても負けても同じ顔でいられるのか?)

理解できない。だからこそ燃える。

自分は声を上げ、観客を煽り、スタジアムを味方につけるショーマンだ。だが九条は熱を「雑音」と切り捨て、盤上の駒のように相手を動かす。

同じテニスをしているはずなのに、まるで違う生き物みたいだ。

(もし、あの無表情を揺らがせたら――)

ジョシュアの胸に、恐怖と同じくらいの興奮が膨らんだ。

それが「決勝」という舞台の意味だった。

声を抱えて挑む朝

砂漠の朝は、まだ夜の名残を残していた。

カーテンの隙間から淡い光が差し込む。九条は静かに目を開け、いつものように体を起こした。

体内時計は狂わない。眠りの深さも、起きる時刻も、すべて管理の範囲内。

それでも今朝は、意識の奥に残る声があった。

――おやすみ、雅臣さん。

澪の声。昨夜の通話の余韻は、消そうとしても消えない。

試合前に感情を断ち切ろうとすればするほど、逆に残像のように濃く焼き付くことを、九条は知っている。

だから振り払わない。拒まず、受け入れる。

そこにあるものとして抱えたまま、整える。

シャワーの音。冷たい水で呼吸を整え、体を目覚めさせる。

鏡に映る自分の表情は、平静そのもの。

今日も勝つ。ただそのために、すべてを制御する。

九条はタオルで髪を拭いながら、ゆっくりと独り言のように吐き出した。

「……決勝だ」

ショーマン、決勝の幕へ

会場へ向かうシャトルの窓から、インディアンウェルズの青空が広がっていた。

ジョシュア・ドイルはヘッドホンを外し、サングラスを指で押し上げる。

外には既にファンの列。手を振れば歓声が上がり、カメラのシャッターが一斉に鳴った。

その熱を、彼は楽しむ。歓声は彼の燃料だ。

だが、心の奥には別の像がある。

――九条雅臣。

冷徹で感情を揺らさない王者。

派手に吠えても、拳を突き上げても、彼の視線は微動だにしない。

燃え上がるほどに、冷たく打ち消されるような存在。

ジョシュアは小さく笑った。

この空気を掌握するのは自分だ。

声援も熱狂も、全てを味方につけて、氷の王を崩す。

今日、その瞬間を証明する。

バスが停まり、ドアが開く。

陽射しと歓声が一気に流れ込み、ジョシュアはゆっくりと立ち上がった。

まるで舞台に上がる俳優のように。

歓声と静寂――決勝の幕が上がる

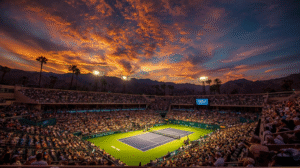

センターコート。

観客の熱気がうねり、インディアンウェルズの午後の陽射しが白くコートを照らす。

先に登場したのはジョシュア・ドイル。

背筋を伸ばし、大きく手を振りながら歩み出る。

そのたびに観客席から歓声が爆ぜ、子供たちが名前を叫ぶ。

彼は笑みを浮かべ、拳を突き上げ、観客と一体になる。

――スターの舞台入り。会場の空気を自らの色に塗り替えていく。

やがてアナウンスが変わり、もう一人の名が呼ばれる。

九条雅臣。

白いウェアのまま、無言で歩み出る。

観客のざわめきも声援も、ただの雑音のように受け流し、視線は一点――コートだけを射抜いている。

手も振らず、表情も変えない。氷の王がそこに立つだけで、会場の温度が一瞬沈む。

歓声と静寂。

熱狂と冷徹。

コントラストは鮮やかで、観客の誰もが悟った。

この決勝は、ただの試合ではない。

――舞台に上がった二人の、存在そのものの衝突だ。

コインが示す二つの存在

センターコートに二人の影が並ぶ。

審判の声がマイクを通して響いた。

「Heads or Tails?」

ジョシュア・ドイルはためらいなく答える。

「Heads!」

銀色のコインが空に舞い、陽光を反射して回転する。

観客の視線が一点に吸い寄せられる中、芝に落ちたコインを審判が確認した。

「Heads it is.」

ジョシュアは拳を握り、観客席から歓声が湧き上がる。

その横で、九条は何も言わず、ただ淡々と頷いた。

熱狂と静謐――正反対の気配が、同じコートに立ち上がっていた。

熱狂を削る冷徹、歓声を燃料にする炎

試合開始からの数ゲーム、九条は決してウィナーを狙わなかった。

角度をつけず、深く、重く――ただラリーを続ける。二十球、三十球。

ジョシュアの強烈なフォアが吠えるたび、観客は立ち上がるように歓声を上げる。

だが、九条のリターンは必ずコートに戻り、また次のラリーが始まる。

十球、二十球、三十球――。

歓声は長いラリーの中で途切れ、ざわめきに変わる。

観客の熱が一瞬、止まった。

九条は表情ひとつ変えず、その空白をただ見据えていた。

ジョシュアが吠える。

拳を突き上げ、全身を観客の歓声にさらす。

熱狂の渦が一段と大きく膨れ上がった。

だが、その直後。

九条のリターンは力ではなく、わずかに落とされた低いスライス。

前に出ざるを得ないボール。

勢い余って踏み込んだジョシュアの返球は、わずかに浅い。

次の瞬間、逆クロスが鋭く突き抜けた。

――熱狂は、熱狂の直後に最も脆い。

九条にとって吠え声は挑発ではなく、合図のようなものだった。

再びジョシュアが吠える。

拳を振り上げ、観客の歓声が波のように押し寄せる。

――その直後、またも低いスライス。

前に出されたボールに、ジョシュアは勢いのまま飛び込む。

だが返球は浅い。

待ち構えていた逆クロスが、正確にサイドラインを突き抜けた。

三度、四度。

パターンは同じ。吠え、踏み込み、浅くなり、切り裂かれる。

「まただ……」

観客席のざわめきが、次第に混じり始める。熱狂は疑念に変わり、苛立ちがジョシュア自身に跳ね返っていく。

九条は、呼吸を乱さない。ただ、静かに同じ手を繰り返す。

狙いはウィナーではない。

苛立ちそのものを、相手の体力と集中力を削る武器に変えていた。

ジョシュアが再び吠える。

拳を突き上げた瞬間、観客席から割れんばかりの歓声が返る。

その音に背を押されるように、彼の足はさらに軽くなった。

「Come on!!」

声を浴びれば浴びるほど、彼のストロークは強さを増す。

本来なら崩されるはずの浅い返球すら、観客の叫びとともに力で押し込む。

会場全体が彼のプレーを前に進めていた。

九条は深く息を吸い、淡々と構え直す。

削りは効いている。

だが、この空気の中ではすぐに“帳消し”になる。

ジョシュア・ドイルは、観客の熱をそのままエネルギーに変える男だった。

タイブレークの咆哮、氷の王を崩す

ゲームカウントは一進一退。

ブレークの気配が訪れても、次の瞬間には跳ね返される。

スコアボードの数字は揃ったまま、少しも動こうとしない。

ジョシュアがサービスエースを決めれば、観客が総立ちになる。

九条がラリーを制しても、すぐに歓声は挑戦者の名前を呼び戻す。

一万六千人の声が波のように押し寄せる。

「Go, Joshua!」

「You can do it!」

スタジアムの天井まで響く熱狂は、冷えた砂漠の夜気を焼き尽くすようだった。

観客は信じている。

「行ける」「勝てる」――若きスターが王者を揺さぶっている、と。

スタジアム全体が震えるような声援に包まれ、若きスターは吠えるたびにさらに勢いを増していった。

だが――向かい合う九条は表情を変えなかった。

歓声に目を向けることもない。

観客の熱を“情報”としても扱わず、ただ相手の呼吸、ラリーの質、球筋の変化だけを観察していた。

まるで試合が行われているのは、この喧騒の中ではなく、静謐な密室であるかのように。

彼の動きは淡々と、規則正しく、しかし一切の緩みを見せなかった。

ジョシュアが決めるたびに観客は総立ちで叫び、九条がポイントを返すと一瞬の静寂が落ちる。その繰り返しが続くうち、スタジアム全体が張りつめていった。

6-6。

得点板に数字が並んだ瞬間、どよめきが爆発する。

「Tiebreak!」主審の声が響いた。

会場の16000人が総立ちになり、さらに熱を増した。若きスターの勢いに、このセットを持っていけると信じる空気が一気に膨れ上がる。

しかしコートの片側でラケットを持つ九条は、依然として無表情のまま。

熱狂を拒絶するかのように、深い呼吸を繰り返し、ただ次の一点だけを見据えていた。

タイブレークは一進一退だった。

ジョシュアがサーブで叩き込めば九条が淡々と返し、九条が長いラリーに持ち込めばジョシュアが強引に打ち破る。

互いに引かず、スコアは5-5、6-6と重なっていく。

「Come on!」

吠えたジョシュアがフォアをクロスに突き刺す。観客が一斉に立ち上がり、スタジアムが揺れる。

次のポイント――九条のリターンはわずかに浅くなった。ジョシュアはためらわず前へ踏み込み、渾身の一撃をコートに叩き込む。

7-6(7-5)。

スコアボードに数字が点ると同時に、会場は爆発した。

歓声と足音と叫びが渦のように押し寄せ、16000人の熱気がさらに膨れ上がる。

ジョシュアは両手を突き上げ、咆哮する。若き挑戦者が王者から第1セットをもぎ取った瞬間だった。

一方の九条は、変わらぬ表情でタオルを手に取り、汗を拭った。熱狂に包まれているのは観客だけ。彼にとっては、ただ次のセットが始まる合図にすぎなかった。

熱狂を断つ一撃、揺れを突く冷徹

第2セット冒頭。

会場の熱気は冷めないまま続いていた。ジョシュアはサーブの構えに入ると同時に声援を背に受け、その勢いのままフォアで叩き込む。

一球ごとに拳を突き上げ、観客の歓声を浴びてさらに前へ出ていく。

だが、九条は同じ土俵に乗らなかった。

第1セットのように長いラリーを選ぶのではなく、配球のリズムを細かく刻み、間合いを乱す。

高い弾道、低いスライス、急なテンポの切り替え。観客の熱狂が続く中、試合の“時間”だけは別の速度で進んでいるようだった。

ジョシュアの一撃が鋭さを増すほどに、九条のプレーは静かに、しかし確実に流れを変えていく。

ジョシュアが吠えた。拳を高く突き上げ、会場の熱気を一気に引き寄せる。

その直後――九条は迷いなくスライスを落とした。低く、短く。

前に出ざるを得ないジョシュアの一歩は大きすぎた。ボールは浅く浮き、逆クロスに切り裂かれる。

観客の歓声が一瞬で呑み込まれ、ざわめきへ変わった。

九条はその間も呼吸を乱さない。タオルをゆっくりと取り、無駄のない所作で額を拭う。

ボトルの水を最後の一滴まで飲み干すと、会場の16000人からブーイングが湧き上がった。

だが、表情は変わらない。淡々とコートに戻り、再開後のラリーで凡ミスを引き出す。

ジョシュアは声を張り上げ、観客に両腕を広げて応える。歓声は再び膨れ上がり、会場全体が彼のリズムに乗ろうとしていた。

だが、その熱気がどれほど高まろうと――彼自身の癖や弱点が消えるわけではない。

第一セットで九条はすでに見抜いていた。

吠えた直後に前掛かりになりすぎること。ラリーが二十球を超えると右足の着地が遅れ、軸が流れること。

その一瞬の“揺れ”を、九条は逃さない。

短く沈んだスライスがネット前に落ちる。ジョシュアは勢いのまま飛び込み、返したボールは浅く浮いた。

次の瞬間、逆クロスに鋭く突き刺さる一撃。

観客の熱狂と九条の冷徹さが、コートの上で真っ向からぶつかり合っていた。

歓声を拒む王者、第2セットを制す

観客を乗せる力は、テニスにおいて大きな武器だ。

声援は選手の背中を押し、相手に圧をかける。精神的に揺らいだ者は、本来のショットを打てなくなり、普段なら外さないボールを外す。

それが“観客を味方につける選手”の強さだった。

だが、九条には効かない。

歓声もブーイングも、ただの雑音にすぎない。彼にとって試合を左右するのは、これまで積み重ねてきた感覚と身体だけ。

観客の声が技術や癖を消し去ることはない。

だからこの戦いは、互いがこれまで磨き上げてきたものの純粋なぶつかり合いになる。

熱狂を武器にする若き挑戦者と――熱狂を切り捨てる孤高の王者。

観客がどれほど盛り上がろうと、ブーイングが飛ぼうと、九条の目は変わらない。

ジョシュアが持つ弱点、対応しきれないコースを、容赦なく突き続ける。

いやらしいと思われようが、それも一つの戦術に過ぎない。

ただ、相手が抱える課題を正確に突き、試合の中で露わにしているだけだった。

思うように返球できない。

強烈なショットを放っても、次の瞬間には淡々と返される。狙ったコースには必ず壁が立ちはだかり、読み切られたかのように逆を突かれる。

観客の声援に応えるように拳を突き上げても、次のポイントであっさりと揺さぶられる。

ジョシュアの顔に、わずかな苛立ちがにじみ始めた。

感情を前に出す選手は、観客の声を浴びやすい。

声援は力になる。だが同時に、ひとつの凡ミスがそのまま批判となって返ってくる。

都合の良い声だけを浴びることは出来ない。

ジョシュアは拳を突き上げれば熱狂を得る。だが、次の瞬間にミスをすれば、ため息や失望のざわめきもまた浴びることになる。

声に乗って戦うことの強さと脆さ。その両方が、今まさに彼の背に重くのしかかっていた。

観客の声を利用して戦う者と、

自分以外の声を必要とせず、ただ己と向き合う者。

両者の違いが、徐々にスコアに刻まれていった。

拳を突き上げて歓声を浴びるジョシュア。

タオルを取り、呼吸だけで静けさを保つ九条。

会場の熱がどれほど膨れ上がろうと、九条の目は変わらない。

冷徹に、容赦なく相手の隙を突き続けた。

そして第2セットは、九条が奪った。

未来と現在、砂漠で衝突す

第3セット――。

互いに、もう最初から攻め合った。

ジョシュアは観客の声を背に、強烈なサーブとフォアを振り抜く。だが、そこに隠れる課題を自らも理解している。避けるのではなく、向き合うしかない。

九条の目には、これまでのような「計算」や「様子見」の影はなかった。

ただ、決断。

攻める。倒し切る。

その意志がはっきりと宿っていた。

ラリーは短く、衝突は激しく。

コートの中央で、二人の攻撃がぶつかり合うたび、スタジアムが揺れた。

テニスというより、格闘技の試合のように。

砂漠の熱気の中、互いのラケットが火花を散らす。

真正面から殴り合うような打ち合い。

ジョシュアの顔からは、いつもの華やかな笑顔が消えていた。観客を煽る仕草もない。ただ、真剣に前を見据え、九条だけを見ている。

対する九条の表情は変わらない。

だが、その瞳にはこれまでになかった熱が宿っていた。

計算でも支配でもない――真っ向からの闘争。

観客席からどよめきが起こる。

「……九条って、こんな戦い方する選手だったか?」

冷徹な王者が、あえて火中に飛び込み、攻撃を打ち返していく姿に、誰もが驚きを隠せなかった。

第3セット 中盤。

ラリーが二十球を超えても、どちらも一歩も引かない。

砂漠の空気を切り裂く乾いた打球音、交互に吐き出される荒い息。

ジョシュアは全身のバネをしならせてフォアを叩き込み、九条は寸分の迷いもなく受け止めて打ち返す。

観客席から悲鳴に近い歓声が上がった。

「Go, Joshua!」と叫んでいた声が、思わず「Wow…!」へと変わる。九条の逆クロスに、スタンドの熱が一気に揺さぶられた。

実況の声が場内に響く。

「これは凄まじい!互いに下がらない、前へ前へと打ち合っています!会場全体が震えています!」

解説が続ける。

「本来、九条は支配と制御の選手です。相手の勢いを削り、静かに飲み込む――それが彼のスタイル。

しかし今日は違う。真正面から火花を散らすように打ち合っています。まるでボクシングの殴り合いを見ているようです」

観客の声援は変わりつつあった。

「ジョシュア!」と叫んでいた喉が、九条のカウンターに「オォッ!」と沸く。

応援の矛先がどちらかに傾くのではなく、この場に広がる攻防そのものへと飲み込まれていく。

実況が言葉を重ねた。

「観客も変わってきました!序盤は完全にジョシュアへの声援一色でしたが……この熱いラリーには、誰もが声を上げずにはいられません!」

その声は、もはやどちらかを応援するものではなかった。

勝ってほしいのは選手ではなく、この攻防そのものの延長。

「終わるな」「もっと続け」――スタンド全体が、そう叫んでいるように響いていた。

歓声が名を捨て、攻防を讃えた夜

歓声の渦の中、ジョシュアの顔からはいつもの華やかな笑みが消えていた。

額を滴る汗を拭うこともせず、ただ必死にボールへ食らいつく。観客を煽る余裕など、もう一片も残っていない。

対する九条の表情は変わらない。

冷ややかな眼差しの奥に、燃えるような光だけが宿っている。

打ち合いはもはや、計算でも駆け引きでもなかった。

純粋な“生”と“意志”のぶつかり合いだった。

解説者が低く、しかし確信を持って言い切る。

「これこそ決勝にふさわしい。未来と現在――二つの時代が、真正面から衝突しています」

ラリーが途切れることはなかった。

砂漠の夕陽が傾き、影がコートを斜めに横切る。観客の喉は枯れ、誰もが立ち上がったまま声を張り上げている。

ジョシュアの全身は汗で濡れ、呼吸は荒く、もはや“スター”ではなかった。

ただの一人の人間として、勝利を渇望し、必死にボールを追い続ける。

吠える声も、拳を突き上げる動きも消え、彼の背中からは飾り気のない闘志だけが立ち昇っていた。

対する九条は、変わらぬ表情で淡々と構える。

だが、その瞳に宿る光はかつてないほど強かった。

彼の一打は、観客の声援も、相手の息遣いも、すべてを沈めるかのように正確で鋭い。

実況の声が熱に溶け込む。

「両者とも譲らない! この数ゲームは、誰もが一生忘れない攻防になるでしょう!」

解説が応じる。

「もう戦術ではない。経験でも、若さでもない。ただ自分の限界を超えられるか――二人とも、今それだけを賭けています」

――第11ゲーム。

30球を超える死闘の末、ジョシュアのフォアが僅かに外れた。九条がブレーク。

観客席からは悲鳴と歓声が入り混じる。

――第12ゲーム。

サーブを構える九条の背中に、会場全体の視線が注がれる。

観客はもう、どちらの名も呼ばない。

ただこの瞬間が続くことを願いながら、固唾をのんで見守っていた。

九条はわずかに呼吸を整え、ファーストサーブを放つ。

弾丸のようなボールがラインをかすめ、ジョシュアのリターンはネットへ吸い込まれた。

静寂が一拍。

そして――砂漠の夜空を揺らす轟音が会場を包み込んだ。

会場が大きく波打つ。

序盤はジョシュアを応援していた観客たちも、気付けば九条の名を口にしていた。

熱い打ち合いに酔いしれた観客は、勝敗ではなく、この攻防を最後まで見届けたこと自体を祝福している。

アメリカらしい歓声と拍手が、砂漠の夜空へと弾けた。

九条は特に反応を返さなかった。

汗に濡れた顔でただ一度、深く息を吐く。

その姿に、歓声はさらに強くなる。

孤高の王者が勝ちきった――

会場全体がそう認める瞬間だった。

敗者の笑みは、挑戦者の誓い

ネットに歩み寄る九条の前に、ジョシュアが立っていた。

全身汗にまみれ、息を荒げながらも、若い瞳は真っ直ぐに九条を捉えている。

「……Great match」

掠れる声でそう言い、手を差し出す。

九条は表情を変えず、その手をしっかりと握り返した。

わずかな体温の交換。

火花を散らした二時間半の余韻が、掌にまだ残っていた。

ジョシュアの口元には、敗者の笑みではなく、未来を誓う挑戦者の笑みが浮かんでいた。

九条は何も言わない。

ただ頷き、次の瞬間には視線を観客席の向こうへと逸らしていた。

砂漠に響く歓声、氷の王が掲げたトロフィー

表彰台の中央に、九条が立っていた。

夜の砂漠にライトが照らされ、巨大スクリーンには彼の姿が映し出される。

アナウンサーの声が響く。

「Champion, from Japan—Masaomi Kujo!」

割れんばかりの歓声。

序盤はジョシュア一色だった観客が、今は誰もが惜しみない拍手と声を送っていた。

熱い攻防を見せた者への、純粋な讃え。

九条は表情を変えない。

トロフィーを受け取ると、ほんのわずかに会釈をし、ゆっくりと掲げた。

派手なパフォーマンスも、感情的な雄叫びもない。

それでも観客席からは、再び歓声が湧き上がる。

隣に立つジョシュアは、まだ息の整わないまま、マイクを握った。

“First of all… congratulations, Masaomi. That was an incredible battle. You pushed me to my absolute limits, and for that, I’m truly grateful.”

「まずは……マサオミ、おめでとう。本当に素晴らしい戦いだった。ここまで自分を追い込んでくれたことに、心から感謝してる」

会場から拍手と声援。

その誠実さが、敗者である彼にも温かい喝采を集める。

司会者が九条にマイクを向ける。

「チャンピオン、何か言葉を」

九条は短く息を整え、言った。

“Thank you, Joshua. You fought with everything you had. It was an honor to share this final with you.”

「ありがとう、ジョシュア。全力を尽くして戦ってくれた。この決勝を共にできたことを光栄に思う」

“First of all, I want to thank everyone here in Indian Wells. The atmosphere was incredible.

This tournament is one of the toughest, and every match demands the highest level.

I respect Joshua for pushing me to my limit today.

I will keep working, and I hope to come back even stronger next year.”

「まずは、ここインディアンウェルズに集まってくださった皆さんに感謝します。会場の雰囲気は本当に素晴らしかった。

この大会は最も厳しいものの一つで、すべての試合が最高のレベルを要求します。

今日、限界まで自分を追い込んでくれたジョシュアを心から尊敬します。

これからも努力を続け、来年さらに強くなって戻ってきたいと思います」

それだけ。

だがその簡潔さが、かえって観客の心を打つ。

熱狂の渦がまた一段と大きく膨れ上がった。表彰台の中央に、九条が立っていた。

夜の砂漠にライトが照らされ、巨大スクリーンには彼の姿が映し出される。

アナウンサーの声が響く。

「Champion, from Japan—Masaomi Kujo!」

割れんばかりの歓声。

序盤はジョシュア一色だった観客が、今は誰もが惜しみない拍手と声を送っていた。

熱い攻防を見せた者への、純粋な讃え。

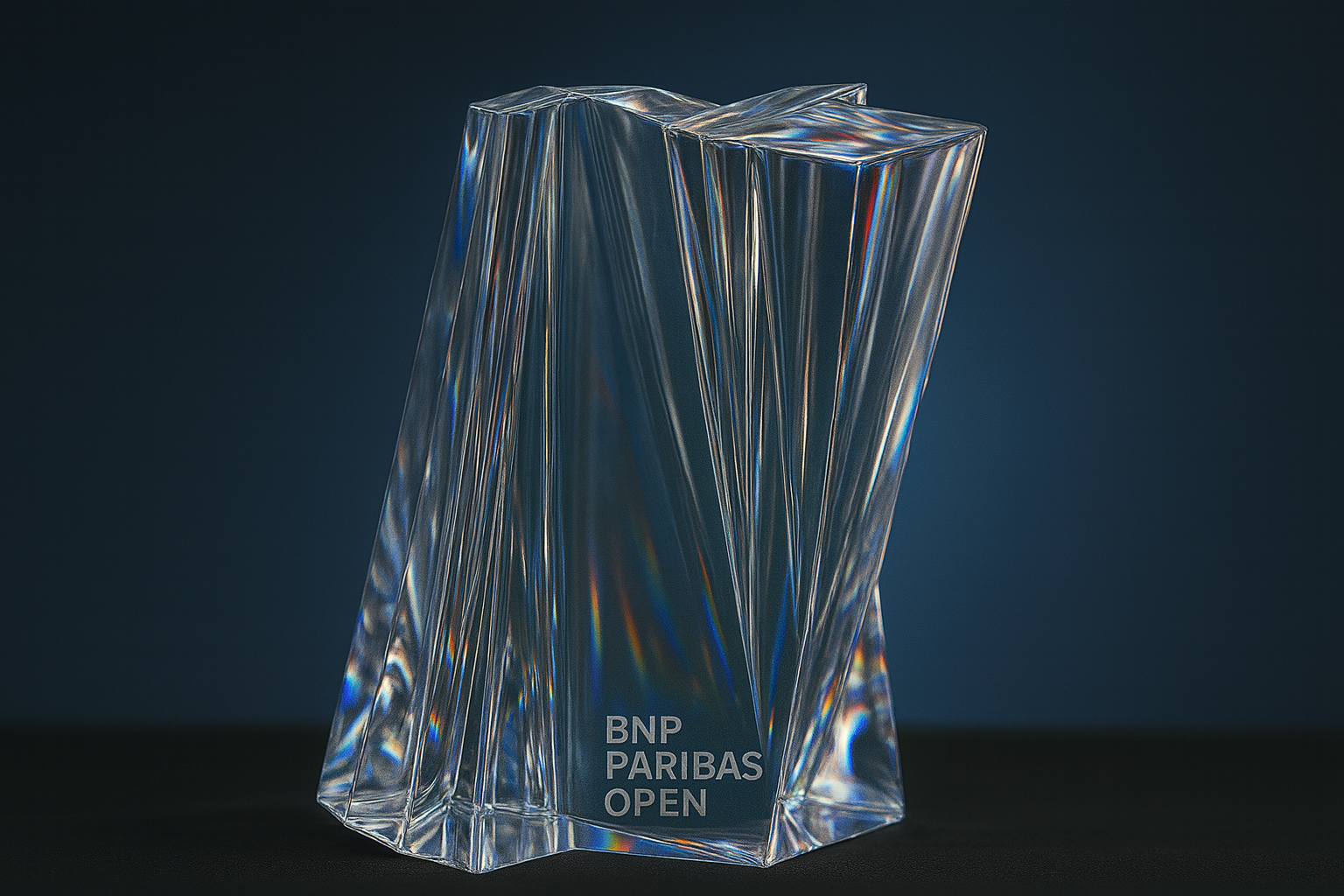

九条の手に、透明なクリスタルのトロフィーが渡された。

砂漠の光を受けて砕けたように輝き、会場の視線を一身に集める。

「Ladies and gentlemen, your champion—Masaomi Kujo!」

アナウンスが響くと同時に、スタンドから大歓声が沸き起こった。

序盤はジョシュアの名を叫んでいた観客たちも、いまは惜しみない拍手を九条に送っている。

九条はゆっくりと両腕を上げ、トロフィーを掲げた。

歓声に応える笑みもなければ、派手な仕草もない。

ただ静かに――しかし揺るぎない存在感で、勝者としてそこに立っていた。

観客の熱気は、彼の無言をも讃えるように長く続いた。

祝勝を拒む王者、次を見据えて

控室のドアが閉まると、外の喧騒が嘘のように消えた。

九条はタオルで汗を拭き、無駄のない動作で水を口に含む。

「普段、あんなに喋らねーのに、どういう風の吹き回しだ?」

蓮見がニヤリと揶揄う。

九条は一瞥だけ返し、淡々と答えた。

「お前が『感謝の言葉が欲しい』、と言ったんだろ」

「じゃあ毎回くれよ、感謝の言葉」

「……ありがたみがなくなる」

短いやり取りに、志水と早瀬が思わず目を合わせ、小さく笑った。

熱狂の渦を抜けて戻った場所には、変わらぬチームの呼吸があった。

試合後のルーティンは決まっていた。

志水が脚の張りを確かめ、早瀬が肩の可動を調整する。神崎は脈拍と水分量を測り、無駄のない動作で数値を記録する。

「終わったら打ち上げ行こうぜ」

蓮見が珍しく上機嫌で声を上げた。

「次はマイアミだ。早めに移動する」

九条はあっさりと返す。

「……せめて1日は休む日を作りませんか?」

氷川が控えめに口を挟んだ。

「身体を労わるのも仕事ですから」

神崎も同意する。

蓮見は大げさにため息をついた。

「ほんと、お前ら真面目すぎるんだよ。せっかく勝ったんだから、もうちょい浮かれたっていいだろ」

九条は目を閉じたまま、応えなかった。

彼にとって祝宴も浮かれ騒ぎも、次の戦いの前にあるべきものではなかった。

九条は水を飲み干し、無表情のまま告げた。

「移動の機内で眠る。次はマイアミオープンが始まる。浮かれている時間はない」

蓮見が肩をすくめる。

「はいはい、分かってますよ。どうせそう言うと思った」

志水と早瀬は何も言わず、ただ淡々と準備を続ける。

氷川はiPadを閉じ、小さく息を吐いた。

祝勝の空気は、彼にとって無縁のもの。

チーム全員が理解していた。

Beyond the Applause

“Congratulations! A perfect start to your run for the Calendar Grand Slam!”

(おめでとうございます!年間グランドスラムへの完璧なスタートですね!)

眩しい照明と、割り込むような声。

記者会見室は、いつもより狭く感じた。

質問は止まらない。

勝因、ライバル、精神状態――どれも似たような内容だ。

彼は一つひとつ、正確に、簡潔に答える。

“Nothing special. Just the usual.”

(特別なことはしていません。いつも通りです。)

事実だ。

だが、記者たちは“感情”を探している。

勝利の喜び、涙、あるいは弱さ。

それがニュースになると知っているから。

The Ice King Reigns Again — Kujo’s Precision Over Passion

BNP Paribas Open 2025 – Champion’s Focus Beyond Emotion

“The Ice King delivers another flawless performance.” — read the headline on sports outlets across the world after Kujo’s stunning victory at the BNP Paribas Open in Indian Wells.

For most players, this would be a moment of joy, but for Kujo, it was simply another test passed. His composure on court has once again stirred fascination and awe. The Japanese star, often called “the master of silence”, remains unshaken under pressure — and perhaps, unapproachable.

“There’s nothing special. I just did what I always do.” — Masaomi Kujo, post-match press conference

Media headlines praised his precision and mental fortitude:

- 🧊 “The Ice King’s flawless execution – emotion turned into pure control.”

- 🧊 “A ruler without hesitation – Kujo dominates under desert sun.”

- 🧊 “The mind of steel – perfection embodied in silence.”

But beneath those headlines, Kujo remains distant from the narrative. Praise has never been his goal — victory has.

The Ice King: A flawless performance from a man who rules without emotion.

「氷の王、完璧な試合運び」

No hesitation, no weakness — only control.

「一瞬の迷いも見せない支配者」

A solitary player whose mind has been honed to perfection.

「精神を極限まで研ぎ澄ませた孤高のプレーヤー」

翌日のメディアはそう書いた。

だが九条は、その言葉を見ても何も感じなかった。

本来なら、嬉しいはずの賞賛だ。

けれど彼にとっては、理解されないことの証明に見えた。

――俺の中に、“冷たさ”なんて存在しない。

ただ、熱を制御しているだけだ。

試合中、彼が燃えていることを誰も知らない。

誰も見ない場所で、澪の声を思い出していることも。

その熱を見せないのは、勝つためであって、隠すためではない。

けれど、メディアは「完璧」だけを欲しがる。

感情のない偶像を作り上げ、そこに名を貼る。

――氷の王。

彼の皮膚を凍らせるような言葉。

カメラの前で笑うのは簡単だ。

だが、笑えば嘘になる。

黙っていれば、孤高と呼ばれる。

どちらでも構わなかった。

勝つことが唯一の現実であり、

それ以外はすべて演出の産物。

マイアミに向かう飛行機の中、

九条は窓の外に目をやる。

アメリカの夜景が雲の下で滲んでいる。

その光は、誰かが彼を見ているように錯覚させた。

(――俺を“見られる”ことより、

“理解される”ことの方が、ずっと怖いのかもしれないな)

機体がわずかに揺れた。

九条は目を閉じ、外の光を遮断した。

風船の余韻を抱いて眠る

滑走路を走り抜け、機体が夜の空へ浮かび上がる。

窓の外で砂漠の街の灯りが遠ざかり、やがて暗い大地の奥へと沈んでいった。

「シートベルトサインが消えました」

アナウンスが響くと同時に、九条は立ち上がる。通路をまっすぐ進み、後方の寝室へ向かった。

そこには既に、清潔な白いシーツが張り替えられたベッドが整えられている。

何も言わずジャケットを脱ぎ、ベッドに身を横たえる。

ベッドに横になった直後、暗闇に画面が明滅した。

iPadに同期されたiPhoneの通知が浮かぶ。

優勝おめでとう!!すごい!!

拍手の絵文字に続いて、画面いっぱいに風船がふわふわと上へと立ち昇る。

――観るなと言ったはずだ。

だが、この演出はリアルタイムでなければ送れない。結局、また最後まで観戦していたのだろう。

九条は短く息を吐く。

苦々しさではなく、どうしようもない諦めと、抑えきれない微かな安堵が混じった吐息。

指先で短く文字を打ち込む。

早めに休め

送信を終えて画面を伏せた。

澪は早朝から試合を見届け、そのまま仕事に出ている。

今日の一日は、彼女にとっては長いはずだった。

九条は静かに目を閉じた。

機体の微かな揺れとエンジン音に身を委ね、深い眠りへ沈んでいく。

画面を伏せ、ベッドに沈む。

風船が弾ける余韻を瞼の裏に残したまま、九条は眠りへと落ちていった。

コメント