歓声の外にある場所

ロッカールームへ戻る通路は、行きよりも静かに感じた。身体は汗で重い。だが頭の中は、すでに次の決勝のことしかない。

椅子に腰を下ろすと、志水がタオルを差し出し、早瀬が足首の状態をもう一度チェックする。

「軸は問題ない」

短い声が返る。

蓮見は手元のタブレットに決勝の相手――イギリスの選手ジョシュア・ドイルの名前を映し出していた。

「次は彼だ」

九条は画面を一瞥し、無言で頷いた。歓喜も安堵も口にしない。ただ、当然のように。

氷川がイヤモニを外して報告する。

「メディア対応は五分後。控えめに行こう。感情を見せなくていい」

九条は水をひと口だけ飲み、タオルで顔を覆った。観客の声も、外の騒ぎも、今はただ遠い。

勝ったという事実を味わう時間はない。必要なのは、決勝に向けて淡々と準備を積み重ねることだけ。

そうしてタオルを外した彼の顔は、いつも通り無表情だった。

勝者なき言葉

会見場のライトは強すぎた。

フラッシュがいくつも焚かれ、声が飛ぶ。九条は椅子に腰を下ろし、マイクの高さを調整することもなく、ただ前を見据えた。

「試合の感想をお願いします」

最初の問いに、九条は短く答えた。

「予定通りです」

記者たちがざわつく。続けて別の声が飛んだ。

「エリクソン選手は粘り強く、観客の声援も大きかったですが?」

「観客の声は相手のものでも、こちらのものでもありません。意味を持たせる必要はない」

淡々とした口調。だが一切の迷いはなかった。

「決勝はイギリスのジョシュア・ドイル選手との対戦です。どう臨みますか?」

九条はほんの一瞬だけ言葉を選び、答えた。

「相手が誰であっても同じです。自分のやるべきことをやる。それだけです」

それ以上、言葉を重ねることはなかった。短く、無駄なく。

質問がいくつか続いたが、九条の返答はすべて同じ温度だった。喜びも怒りもなく、ただ結果と次への準備を語るだけ。

会見場を出る時、彼の横顔には勝者の高揚も敗者の悔恨もなかった。

ただ静かに、決勝を見据える目だけが残っていた。

夕陽のあと、決勝の前

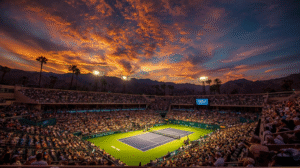

会見場を出たとき、外はすでにオレンジ色に染まっていた。

砂漠の夕陽は沈むのが早い。スタジアムの外壁が長く影を伸ばし、熱気を孕んだ風がまだ残っている。

控室前で再合流した九条がタオルを受け取るころには、陽はもう半分沈んでいた。

明日の決勝を控えているというのに、会場の空気は祭りの後のように静かで、どこか物寂しい。

「お疲れさまです」

氷川が最初に声をかける。表情は変わらないが、その声色は柔らかい。

蓮見は腕を組んだまま頷くだけ。

「予定通りだな」

志水がペンを動かしながら短く報告する。

「三十球超のラリー後、相手の着地に揺れ。記録済み」

「右足首、軸の流れが出てました」

早瀬が補足する。目線はノートから離さない。

神崎は九条専用のドリンクを差し出しながら、いつもの調子で告げた。

「脱水は問題なし。明日も気温は今日と同じ。補給のタイミングは変えない」

藤代は一歩前に出て、通路の人の流れを遮ったまま動かない。言葉はなくても役割は明確だった。

九条は全員の報告を一巡だけ聞き、タオルで首筋を拭いながら答えた。

「明日の打ち合わせをする」

蓮見がわずかに顎を上げた。明日、いよいよBNPパリバオープンの決勝だ。

「ホテルに戻って、部屋で食事しながら作戦会議だな」

九条は一度だけ頷いた。その目には疲労も高揚もなかった。ただ、次の一戦だけを見据えていた。

砂漠に咲く花火

チームと一緒に車に乗り込み、インディアンウェルズの夜道をホテルへ向かう。

窓の外には砂漠の闇が広がり、ネオンもなく、ただ無音が続く。

ロビーを抜け、エレベーターに乗ると、氷川が九条のスマートフォンを差し出した。

「預かっていたものを。通知、いくつか来ています」

九条は短く頷いて受け取り、スワイプで画面を開く。

最初に目に飛び込んできたのは、iMessageの通知だった。

タップした瞬間、花火が画面いっぱいに弾ける。

九条の静かな目に、爆ぜる光だけが鮮やかに浮かび上がった。

準決勝、勝利おめでとう。次は決勝だね!

続けて、寝顔の絵文字と一緒に

お疲れ様。おやすみなさい。

九条は無表情のまま、親指で画面を一度だけなぞった。

ウィジェットの時刻を切り替える。

──Tokyo。

まだ夜明け前の数字が、画面に並んでいた。

午前四時台に試合が始まり、今は七時を少し回ったところ。

ちょうど日本が朝の光に切り替わる頃に、試合は終わっている。

その時間に、彼女は一人で画面を見ていたらしい。

歓声もブーイングも届かない、遠い砂漠の裏側から。

──わざわざこの時間に起きてまで見なくていいものを。

そう思うのが当然だった。勝敗は彼自身で決めることで、他人が徹夜して見守る理由はない。

それでも。

彼女が夜明けまで画面の向こうで試合を追っていたのだと想像した途端、胸の奥がわずかに熱を帯びる。

感謝という言葉にはしない。ただ、そこに確かに“温度”があるのを否定できなかった。

それでも、何か言葉を返すこともなく、スリープボタンを押した。

花火の残像が消え、再び画面に闇が戻る。

エレベーターが静かに開く。

明日の決勝まで、まだ数時間の夜が残っていた。

勝利の設計図

九条が部屋に戻ると、既にチームは集まっていた。

シャワーを浴びたばかりの髪からはまだ熱が抜けきらず、ペットボトルの水を飲み干しながら椅子に腰を下ろす。

スイートのダイニングに簡単な軽食が並ぶ。窓の外はすっかり暗く、砂漠の夜はひんやりとした静けさに包まれていた。

黒いジャージに着替えたまま席に着くと、資料はすでに正面の大きな画面に揃っていた。

蓮見がタブレットを点ける。

「次の相手はジョシュア・ドイル。サーブとフォアで押してくる典型的な攻撃型だ」

蓮見の声が低く響く。

「左利き、身長193。キックサーブで肩口を跳ねさせ、次のフォアで仕留める。特にバックは“もう一つのフォアハンド”だと思え。甘く返したら即死だ」

志水が無言でペンを走らせる。

「足は軽い。193の割に崩れが少ない。ただ、サーブ&ボレーは荒い。出てきたら足元を狙えばいい」

早瀬はラップトップを閉じながら補足する。

「フィジカル的にはフルセットが鍵。二時間を超えると着地が甘くなる。耐久勝負に持ち込めば必ず揺れる」

氷川が短く息を吐く。

「観客は完全に向こう寄りになるでしょう。スター性がある。序盤に一発でも決められれば、会場全体が彼のものになる。気圧されないようにしてください」

神崎がファイルをめくり、落ち着いた口調で言った。

「昨年、腕を痛めている。フォアが走らなくなったら兆候だ。水分補給と肩のケアはいつも以上に徹底してほしい」

九条は一度も頷かず、ただ無言で資料を目で追う。

空気は張りつめたまま。テーブルを囲む全員が、これからの一戦の重みを共有していた。

氷川が頷いて補足する。

「メディアも彼を“新しいスター”として大きく取り上げています。ドラマ性があるので、会場の空気が完全に向こう寄りになるはずです。今日のルーカス戦以上に」

志水は無言でホワイトボードにジョシュアのスタッツを書き出す。ファーストサーブ確率、フォアのウィナー数、リターン位置。淡々とした数字が、相手の“攻撃特化”を浮き彫りにする。

「後半の体力は強い。こっちが耐えただけじゃ削れない」

早瀬が映像を見ながら言う。

「だが、軸足の入り方が速すぎる。リズムを崩されると切り替えが遅れる。そこだ」

神崎は九条の脈を確認しながら短く助言する。

「リカバリーは問題ない。水分補給だけは徹底しろ。砂漠の午後は想定以上に乾く」

最後に、蓮見が画面を切り替え、九条を見た。

「奴は攻撃で押し切る気だ。受けるだけじゃ飲まれる。……だが、お前が同じ土俵に立てば、向こうは“予想外”に飲み込まれる」

蓮見がタブレットをスライドさせる。

「得意ショットは三本柱。両手バック、サーブ、そして攻撃的ベースラインプレー。特にバックは『もう一つのフォア』だと思え。クロスに振られると一気に主導権を奪われる」

志水が淡々と補足する。

「守備に回ったときは精度が落ちる。長いラリーに持ち込めば必ず綻びが出る」

早瀬が頷きながら言葉を重ねる。

「ネットはまだ甘い。サーブ&ボレーは荒いし、足元に沈めれば対処が遅れる。粘って引きずり出すのが有効」

氷川が冷静にメモを見やり、口を開く。

「ただ、メンタルは波がある。観客が味方すれば爆発力になるし、逆に勢いを削がれると苛立ちが出る。その瞬間を見逃さないこと」

神崎が紙のファイルを指先で叩いた。

「過去の怪我の影響で、プレッシャーが高まるとフォームが硬くなる傾向がある。そこからの連続ミスを誘うのが鍵だ」

九条は黙って聞いていた。

タブレットに映る映像の中で、ジョシュアが豪快にサーブを叩き込む。その一球ごとに、チームの視線が冷静に分析を加えていく。

謙虚、誠実、感謝の言葉

決勝を前に、チームが最後の打ち合わせをしていた。テーブルにはタブレットとノートが並び、相手の映像や記事が流れる。

「……ふむ。謙虚、誠実、チーム思い。インタビューでも“感謝”の言葉ばかりだな」

氷川が淡々と読み上げる。

志水はペンを動かしながら、短く付け足した。

「怪我も多いが、それを隠さず正直に語るタイプ。弱さを見せることを恐れない」

「アルツハイマー協会の支援もしてる。祖母の病気がきっかけらしい」

神崎が眼鏡の奥で目を細める。

「社会活動まで背負えるのは、相応の芯がある証拠だ」

そこで蓮見が、ふいにタブレットを置いた。

「……なんだよこれ。うちの子と正反対な好青年じゃねえか……」

声がわずかに震え、目尻を押さえる。

「泣いてどうする」

九条が低く返す。

「いや……だって、ほら……!お前は“感情を捨てろ”とか“余計なものは切り捨てろ”とか言うだろ。なのに、あっちは真逆で全部さらけ出して、人に感謝して、好青年って呼ばれて……!」

「…………」

氷川が事務的に言う。

「彼は常に“感謝”を口にするタイプです。チームへのリスペクトも忘れない。祖母の病気をきっかけに社会活動も」

志水が無表情に補足する。

「弱さも隠さず語る。怪我や不安もオープンにする。正直で、共感されやすい」

「……華があるな」

神崎がぽつり。

その瞬間、蓮見が大きくうなずいた。

「だろ!? もうさ……いい子すぎんだろ!? うちの子と真逆だぞ!」

九条は眉一つ動かさず。

「……うちの子?」

「いやお前だよ!」

蓮見がタブレットを指さす。

「見ろよこれ、笑顔で“いつも支えてくれるチームに感謝です”って……! お前、今まで感謝って言葉、口から出たことあったか?」

「ないですね」

氷川が即答。

「だよな!? ほら! なぁ!? 俺、泣けてきた……!」

蓮見は目頭を押さえ、大げさに肩を震わせる。

志水がペンを止めて、ぼそっと。

「泣く場面じゃないと思います」

「俺は泣く!これは泣く!真っ直ぐで、人に優しくて、礼儀正しくて……! 俺の子がそっちのタイプだったら、どんなに安心できたか……!」

「親みたいに言うな」

九条が切って捨てる。

「親の気持ちだよ! だってお前、感情封じて支配者みたいに試合するだろ!? 好青年って単語、誰一人お前に使わねえからな!?」

「静かにしろ」

九条が冷ややかに言う。

だがチームの何人かは肩を揺らして笑っていた。

決勝前の張り詰めた打ち合わせが、なぜか蓮見のせいでコントめいて和んでいく。

「なら今からでも他所のチームに行くか?」

九条の声は低く、刺すように冷たい。

「いやここにいる。こっちのが稼げるんで」

蓮見は悪びれもせず答えた。

「結局、金か」

藤代が珍しく呆れ声を漏らす。

「家族養ってくには金が必要だからな〜。まだまだ子育てにも金かかるし?九条を育てるのも俺しかできないし?」

蓮見が胸を張って言い返すと、氷川が書類から目を上げ、さらりと刺す。

「この親にしてこの子あり、という言葉があります」

「俺のせい!? 九条がこうなったの、俺のせい!?」

蓮見が大声をあげると、志水がペン先を止めて淡々と。

「他に誰が?」

「お前らひどいな!俺だって感謝の言葉ぐらい教えるし!」

蓮見の叫びに、九条は表情ひとつ動かさずタブレットを閉じた。

「一回くらいインタビューで感謝の言葉とか聞いてみたいんだよなぁ……」

蓮見が泣くフリをして鼻をすする。

「皆、それぞれに自分の仕事をしている。そこに感謝はいらない」

九条は手元の資料から視線を上げずに答える。

「出た……冷血コメント」

早瀬が苦笑交じりにメモをめくる。

「いやでもさ、俺だって! “チームのおかげです”とか一度くらい聞きたいわけ!」

蓮見は机を叩き、身を乗り出す。

「その分の報酬は払っている」

九条はページをめくりながら即答。

「……現実的すぎて涙も引っ込むわ」

蓮見が肩を落とすと、志水が淡々とペン先を走らせる。

「蓮見さんの演技力は涙腺に響かないです」

「お前まで!? 俺の味方ゼロか!?見ろこれ!ジョシュア、SNSでも好青年だぞ!」

蓮見がタブレットをこちらに突き出す。

「また始まった……」と志水がため息。

画面にはジョシュアがファンにサインをしている笑顔の写真が並んでいる。

「ほら、コメント欄。“謙虚で誠実”“神対応すぎる”って。こういうの大事なんだって!」

「SNSは試合の戦い方とは関係ない」

九条は視線を落としたまま淡々と切り捨てる。

「はい論破〜」

志水がペン先で小さく丸をつける。

「いやいやいや!論破じゃねぇから!」

蓮見が食い下がるが、藤代が低い声で「お前が必死すぎる」と突っ込む。

切り離せない声

会議を終え、部屋に戻ると静けさが押し寄せてきた。ソファに腰を下ろし、テーブルに置いていたスマホを手に取る。

画面を指先でなぞり、日本時間を確認する。日曜の昼過ぎ。澪にとっては、朝方まで準決勝を見ていたはずの時間帯だ。

ほんの少しだけ迷ってから、通話ボタンを押す。

思いがけず、軽い着信で通話がつながった。

「んー……もしもし……」

澪の声は、寝起き特有のかすれた響きを含んでいた。

「……起こしたか?」

九条の問いに、間をおいて小さな返事が返る。

「……ううん……そろそろ起きないと……夜眠れなくなっちゃう……」

「無理はしなくていい」

淡々と告げる声に、布団の中から少し笑う気配が伝わってきた。

「……準決勝……おめでとう……」

半分まどろんだ声のまま、祝いの言葉を口にする。

九条は短く息を吸い、ほんの一瞬だけ静かに目を閉じた。

「……ありがとう」

九条の声は、わずかに柔らかさを帯びていた。

受話口の向こうで、澪が小さく笑う。

「ふふ……まだ準決勝だ、って言わないんだね」

「……まだ準決勝だ」

わざと遅れて返すと、布団の中でほっと息をつく音が届いた。

「うん……明日決勝だよね……応援してるね」

「食事は」

唐突な問いかけに、澪が少し間を置いて答える。

「……これから起きて食べる……」

まだ寝起きの声が、微かに掠れていた。

「ちゃんと食べろ」

短い言葉に、電話の向こうで笑う気配がする。

「ふふふ……お母さんみたい。大丈夫だよ。昨日、ご飯ちゃんと用意しといたから。……雅臣さんは……これから寝るの?」

「ああ」

「じゃあ、ゆっくり休んでね」

「澪」

「ん?」

話しているうちに、澪の声が少しはっきりしてきた。

「念の為、確認しておくが、決勝も見ようとしていないか?」

「……最後までは……見れるかどうかわからないけど……」

「また早朝に起きる気か?」

「ちょっと早起きするだけだよ」

「そっちは月曜日だろう。お前は仕事がある」

「雅臣さんも仕事でしょ?」

「お前の方が拘束される時間が長い」

「……分かったよ……見ても内緒にしとくね」

「おい」

少し苛立ったように返したのは、命令ではなくただの心配からだ。

強く制したいわけではない。だが、全試合を夜通し追いかけて、翌朝から仕事に出る生活など続くはずがない。

選手である自分とは違う。一般の生活を抱えている澪が体を壊すのではないか――ただそれが気がかりだった。

「気になって眠れないよ……睡眠はちゃんととるから。私と言い争いしてないで寝て? おやすみなさい、雅臣さん」

「……まだ、シーズンの先は長い。全ての試合を見ようとするな。体を壊す」

電話の向こうで、小さく笑う気配がした。

「うん、分かってる。寝不足になると、内臓痛くなっちゃうから、ちゃんと寝るの優先するよ。今は、ネットで後から観れるし」

「……ならいい」

ようやく九条は短く納得を示す。言葉の温度は低いままでも、澪には十分伝わる。

「おやすみ、雅臣さん」

澪の声が、そっと幕を下ろすように響いた。

通話は彼女の手で切られ、残った静けさに九条はため息をひとつ落とし、ベッドへ身を預けた。

部屋の灯りを落とす。

砂漠の夜は静かだが、耳の奥にはまだ観客のざわめきが残っていた。

枕に顔を沈めても、澪の声が遠ざからない。

きっと、明日も振り切れない。振り切ろうとすればするほど、試合中に強く残像のように焼き付いて、全く関係ないタイミングで呼び起こされるだろう。

なら、無理に切り離す必要はない。

声はただ、そこにある。砂漠の乾いた夜気や、自分の呼吸と同じように。

受け入れればいい。余計な力を使わず、そのままにしておけばいい。

九条はゆっくりと目を閉じた。

心臓の鼓動は落ち着いていて、眠りはすぐに訪れる。

コメント