違反の重み

BNPパリバ・オープン。

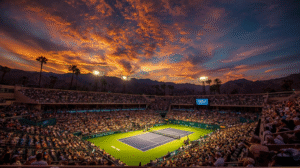

アメリカ・カリフォルニア州インディアンウェルズの砂漠地帯に築かれた、巨大なテニスの祭典。

毎年3月、世界のトップ選手が一堂に会する。ドロー数はシングルス96、ダブルス32。男女共催のマスターズ1000大会であり、その賞金総額は約970万ドル。グランドスラムに次ぐ規模から「第5のグランドスラム」と呼ばれてきた。

会場となるインディアンウェルズ・テニスガーデンは、センターコートだけでおよそ一万六千人を収容する。砂漠ゆえに雨はほとんど降らず、試合が中断されることもない。外の練習コートでは有名選手が調整する姿を間近で見ることができ、観客にとっては夢のような舞台だった。

朝食を終え、練習を挟んでから、九条は初戦の会場へ向かう。

雲ひとつない砂漠の空。乾いた風が肌を撫で、視界の奥でスタジアムの巨大な影が揺れている。

支度を整えていた九条の耳に、氷川の低い声が届いた。

「ルカ・エンリオが、今大会は欠場です」

書類をまとめながら、淡々とした口調で告げる。

九条は頷くだけだった。

(……そうか)

全豪の決勝で全力を尽くした相手が、この舞台にはいない。

だがそれを「幸運」だとも「残念」だとも、口にはしなかった。

目の前の相手を倒す。それだけだ。

感情に意味はない。

蓮見が腕を組んで低く問う。

「理由は?全豪の時に怪我をしてた様子はなかったが」

「……ドーピングで、出場停止になりました」

その言葉が落ちた瞬間、誰も口を開かなかった。

チームの空気が一瞬で張りつめる。

九条は表情を変えない。レオンがぽつりと漏らす。

「ドーピングなんてやる選手に見えなかったけどな。全豪の時も九条さんとタメ張るくらい、充分強かったし」

氷川が即座に返す。

「どう見えるかは真実とは関係ない。だが――」と、タブレットの情報を示した。

「話によると、体に触れた人間の手に禁止薬がついていたらしい。それが小さな傷口から体内に入ったそうだ。検出されたのは微量。だが、違反は違反だ。本人は異議申し立てを行なったのち、事情を考慮されて3ヶ月の出場停止処分が下った。」

短い説明のあと、再び沈黙が落ちた。

砂漠の乾いた空気のように、張りつめた沈黙だった。

「体に触れる人間が、徹底して警戒しなければ、そうなる」

九条の声は低く、乾いた空気の中に落ちた。

彼自身、志水や早瀬といった限られた人間にしか、自分の体を預けていない。

それは過剰な警戒心ではなく、わずかな油断が命取りになると知っているからだ。

プロのアスリートがドーピングを犯したとされれば、その罰は重い。

たとえ意図せぬ過失であっても、悪ければキャリアを断ち切るほどの重さを持つ。

治療目的や医師の処方がない限り、禁止薬の使用や体内への摂取は厳格に禁止されている。検出されれば、たとえ本人に意図がなくても違反とみなされ、処分の対象となる。

九条は医療従事者であっても“外部”には置かない。専属医師や理学療法士、トレーナーすべてをチームの中に抱え込み、情報を共有させ、万が一の間違いが起きないようにリスクを徹底的に減らしていた。

それは潔癖でも偏執でもなく――プロとして生きるための最低限の防御だった。

アスリートにとって、ドーピング違反はキャリアそのものを失いかねない致命的な行為だ。

検査で禁止物質が検出されれば、意図の有無にかかわらず違反とされる。通常は4年間の資格停止――その間、試合に出ることはもちろん、練習や指導といったスポーツ活動のすべてが禁じられる。

違反が確定した大会での成績は抹消され、メダルや賞金も没収される。検査を拒否したり妨害した場合も同様だ。再発や悪質なケースでは、永久追放という最も重い処分に至ることもある。

過失による摂取であっても責任は選手自身にある。サプリメントや市販薬からの微量混入でも処分対象となり、事情や証拠によっては軽減されることもあるが、免責されるわけではない。実際、2016年には薬品混入を理由に8年間の資格停止処分を受けた選手もいた。

アンチ・ドーピング規則がこれほど厳格なのは、公平な競技環境を守るため、そして選手の健康を守るためである。だからこそトップ選手たちは、口にするもの、体に触れるもののすべてを徹底的に管理している。

無防備さ

「お前、そんなこと言う割には、彼女はあっさり内部に入れたじゃねーか。あれで外部に雇われたスパイだったらどうすんだよ」

蓮見の言葉に、九条はふと澪のぽやんとした顔を思い出してしまった。

「……あれでスパイだったら、ハリウッド映画に出られる」

「わかんねーぞ?女こえーからな。お前まだ知らねーだろ」

「俺よりも怖いのか?」

「……種類が違うな」

短いやりとりなのに、張り詰めた空気がわずかにほどけていく。

「お前まだ女を怖いと思ったことないのか。幸せな奴だな」

蓮見の言葉に、九条の眉間がわずかに寄った。不機嫌さが滲む。

「そんな顔すんなって。別に馬鹿にしてるわけじゃねーよ。知ったら致命傷負うこともあるんだって。なあ、氷川?」

不意に話を振られた氷川は、ズレてもいないサングラスを直して、淡々と返す。

「……私に振らないでください」

その無表情が逆に雄弁で、場が妙な沈黙に包まれた。

藤代が咳払いをして目を逸らし、志水も黙って視線を外す。

(……あ、これは過去になんかあるな)

全員が無言で察した。

その空気を切るように、神崎が低い声で口を開いた。

「みんな。今日は試合当日だ。選手の集中を乱すな」

医師の言葉に、全員が静かに姿勢を正した。

番狂せ

――インディアンウェルズは、番狂わせが起きる大会だ。

シード選手が初戦で消えることも珍しくない。

例外ではいられない。

油断すれば、自分も同じ運命を辿る。

「……集中しろ」

自らに言い聞かせる。

だが、観客席に並ぶ姿を想像してしまう。

パンダの着ぐるみを着た女が、こちらに手を振っている――そんな馬鹿げた幻を。

九条は一度、目を閉じ、呼吸を整えた。

ラケットを握り直し、コートへ足を踏み出す。

ロッカールームには冷気のような静けさが漂っていた。

試合前の無駄な雑談は存在しない。ここにいるのは、ただ勝つための機械のような集団だ。

蓮見が手元のタブレットから目を上げる。

「アップは予定通りだ。ストロークを多めに。ボールの伸びを確認しろ」

「……ああ」九条はラケットを握り直す。

氷川が淡々と補足した。

「相手は序盤からフォアで押してくる。高く弾ませて、しつこく食らいつくタイプです」

「分かっている」

志水が短く言う。

「体の可動域は問題なし。ただ、気温差で硬直しやすい時間帯がある」

「……了解した」

「試合後はアイシングを最優先に」

早瀬が変わらぬ無表情で告げた。

九条は一拍置き、「必要があればな」と返す。

「必要です。例外はありません」

氷川の声は柔らかいが、一切の揺らぎがなかった。

短い沈黙ののち、九条は頷く。

「……任せる」

最後に、蓮見の声が鋭く響いた。

「集中しろ。ここは番狂わせが起きる大会だ。お前も例外じゃない」

「分かっている」

九条は短く返す。

「勝つ」

敗北か勝利か

ロッカールームのざわめきが遠のいていく。

選手が出入りする音、スタッフ同士の会話、観客席から漏れ聞こえる歓声――すべてが膜の向こう側に押しやられる。

九条はベンチに腰を下ろし、ラケットバッグを足元に置いた。

誰とも視線を合わせない。

声をかけようとする者もいない。チームでさえ、この瞬間だけは距離を取ることを知っている。

額を軽く押さえ、呼吸を整える。

一球、一本のラリー。

頭の中で反復するのは、それだけだ。

余計な感情も、映像も、排除する。

――澪の笑顔すら。

手のひらの汗をタオルで拭い、ゆっくりと目を閉じる。

周囲の音が完全に消えた。

残ったのは、自分の鼓動だけ。

「……行く」

誰に向けるでもなく呟き、立ち上がった。

係員の合図があった。

九条はバッグを担ぎ、静かに立ち上がる。

自分の靴音だけが廊下に響いた。

通路の先から光が差し込む。

観客席のざわめきが、波のように押し寄せてくる。

まだ姿を現していないのに、すでに熱気が肌を焼いた。

――歓声ではない。

自分にとっては、ただの雑音。

視線は前だけを見据える。

一歩ごとに、氷の殻を纏うように心が静まっていく。

外界の音は遠ざかり、耳に残るのは鼓動と呼吸だけ。

センターコートへ足を踏み入れた瞬間、熱狂が爆発した。

しかし九条はまばたきすらせず、コート中央に向かう。

そこに待つのは、ただ一つ。

――勝利か、敗北か。

初戦の相手

“From Germany… Lucas Hartmann!”

無名に近い選手の名が呼ばれると、観客席からは控えめながらも温かい拍手が起きた。堅実な守備型のプレースタイルで知られる彼は、ランキング70位台。だが今日、現在世界一の男と同じコートに立つ挑戦権を得た。

解説はよく知っている。

「とにかく粘る男です。格上の相手にとっては嫌な存在。長引けば長引くほど、彼の土俵になる」

――九条は視線だけで相手を追った。

守備型のカウンターパンチャー。

走り回り、拾い、相手の決定打を鈍らせる。

数字以上に“削ってくる”相手。

氷の支配を前提にする九条にとって、本来なら一蹴するべき相手。

だが――頭の片隅に、昨夜の声が残っている。

「PC運んだらさ、なんか綺麗すぎて埃が気になって、めっちゃ掃除したんだよ!」

何故、今それを思い出す。

観客の拍手が大きくなり、次に呼ばれるのは自分だ。

九条は深く息を吸った。

氷をまとえ。余計なものは削ぎ落とせ。

“From Japan… the World Number One… Masaomi Kujoh!”

観客の歓声が一気に沸き上がる。

立ち上がる者、スマホを掲げる者、名前を叫ぶ者。

そのすべてを切り離すように、九条は無表情でコートへ歩を進める。

立ち上がる観客、スマホを掲げる観客、名前を叫ぶ観客。熱気が波のように押し寄せる中、九条は一切表情を動かさずに歩みを進める。氷の仮面をまとったまま、歓声を背に受けながら。

コート中央で対戦相手と握手。互いに簡単な会釈を交わし、審判がコイントスのコインを指先に乗せる。

「Heads or tails?」

「Heads.」

相手が答える。コインが宙を舞い、審判の手の甲に収まる。

「It’s tails. Serve or receive?」

「Receive.」

サイドを決め、二人はウォームアップに入る。ラケットがボールを捕える音が乾いた砂漠の空気に響く。観客の視線は、世界一の男がどんな一打を見せるかに集中していた。

序盤からスコアは動いた。

九条のサーブは鋭く、リターンゲームでも相手を押し込む。観客や解説には「やはり別格」と映っていた。

だが。

ラリーが続くたび、相手のしぶとさにほんのわずか足が止まる。ルーカス・ハートマンは走り続け、拾い続ける。派手さはなくとも、彼の存在は「時間」を奪っていった。

――今なら決められる。

そう思った瞬間に、ふと脳裏をかすめる。

『室内が綺麗すぎて埃が気になっちゃって……』

声。笑顔。埃を拭く仕草。

必要のない記憶が、無意識に呼び起こされる。

次の瞬間、打点がほんの一拍遅れる。

普段ならウィナーになっているはずのショットが、相手に追いつかれ、返球される。

観客席は「おお」とどよめき、実況は「ハートマン、粘ります!」と声を弾ませる。

だが九条にとっては、粘りの問題ではなかった。

沈み込むはずの集中の水面に、波紋が走っている――それが苛立ちとなって胸を焦がす。

「……遅い」

誰にともなく呟いた言葉は、コートの反射音にかき消された。

スコアは刻々と積み上がり、支配は崩れない。

だが、彼の内側には「支配しきれていない感覚」だけが重く残っていった。

観客のざわめきが波のように寄せては返す。

サービスを打ち込む前、ふと視線が吸い寄せられた。

――パンダの着ぐるみ。

いない。いるはずがない。

(……いるわけないだろう、そんなもの)

自嘲を込めて吐き捨て、視線を戻す。

だが、その一瞬の間にリズムは微かに崩れていた。

観客は誰も気づかない。解説も「冷静に試合を支配しています」と語る。

けれど、本人には分かっている。

揺らいでいる、と。

声の残響

“From Germany… Lucas Hartmann!”

無名に近い選手の名が呼ばれると、観客席からは控えめながらも温かい拍手が起きた。堅実な守備型のプレースタイルで知られる彼は、ランキング70位台。だが今日、世界一の男と同じコートに立つ挑戦権を得た。

解説はよく知っている。

「とにかく粘る男です。格上の相手にとっては嫌な存在。長引けば長引くほど、彼の土俵になる」

――九条は視線だけで相手を追った。

守備型のカウンターパンチャー。

走り回り、拾い、相手の決定打を鈍らせる。

数字以上に“削ってくる”相手。

氷の支配を前提にする九条にとって、本来なら一蹴するべき相手。

だが――頭の片隅に、昨夜の声が残っている。

「PC運んだらさ、なんか綺麗すぎて埃が気になって、めっちゃ掃除したんだよ!」

何故、今それを思い出す。

観客の拍手が大きくなり、次に呼ばれるのは自分だ。

九条は深く息を吸った。

氷をまとえ。余計なものは削ぎ落とせ。

“From Japan… the World Number One… Masatomi Kujoh!”

観客の歓声が一気に沸き上がる。

立ち上がる者、スマホを掲げる者、名前を叫ぶ者。

そのすべてを切り離すように、九条は無表情でコートへ歩を進める。

立ち上がる観客、スマホを掲げる観客、名前を叫ぶ観客。熱気が波のように押し寄せる中、九条は一切表情を動かさずに歩みを進める。氷の仮面をまとったまま、歓声を背に受けながら。

コート中央で対戦相手と握手。互いに簡単な会釈を交わし、審判がコイントスのコインを指先に乗せる。

「Heads or tails?」

「Heads.」相手が答える。コインが宙を舞い、審判の手の甲に収まる。

「It’s tails. Serve or receive?」

「Receive.」

サイドを決め、二人はウォームアップに入る。ラケットがボールを捕える音が乾いた砂漠の空気に響く。観客の視線は、世界一の男がどんな一打を見せるかに集中していた。

序盤からスコアは動いた。

九条のサーブは鋭く、リターンゲームでも相手を押し込む。観客や解説には「やはり別格」と映っていた。

だが。

ラリーが続くたび、相手のしぶとさにほんのわずか足が止まる。ルーカス・ハートマンは走り続け、拾い続ける。派手さはなくとも、彼の存在は「時間」を奪っていった。

――今なら決められる。

そう思った瞬間に、ふと脳裏をかすめる。

『室内が綺麗すぎて埃が気になっちゃって……』

声。笑顔。埃を拭く仕草。

必要のない記憶が、無意識に呼び起こされる。

次の瞬間、打点がほんの一拍遅れる。

普段ならウィナーになっているはずのショットが、相手に追いつかれ、返球される。

観客席は「おお」とどよめき、実況は「ハートマン、粘ります!」と声を弾ませる。

だが九条にとっては、粘りの問題ではなかった。

沈み込むはずの集中の水面に、波紋が走っている――それが苛立ちとなって胸を焦がす。

「……遅い」

誰にともなく呟いた言葉は、コートの反射音にかき消された。

いないはずの影を探す

スコアは刻々と積み上がり、支配は崩れない。

だが、彼の内側には「支配しきれていない感覚」だけが重く残っていった。

観客のざわめきが波のように寄せては返す。

サービスを打ち込む前、ふと視線が吸い寄せられた。

――パンダの着ぐるみ。

いない。いるはずがない。

(……いるわけないだろう、そんなもの)

自嘲を込めて吐き捨て、視線を戻す。

だが、その一瞬の間にリズムは微かに崩れていた。

観客は誰も気づかない。解説も「冷静に試合を支配しています」と語る。

けれど、本人には分かっている。

支配は揺らいでいる、と。

振るわぬ評価

試合を終え、ロッカールームに戻る。汗を拭いながら時計を見やると、思っていたよりもずっと針が進んでいた。

実力差を考えれば、もっと早く片をつけられるはずだった。

「……内容の割に、時間をかけ過ぎだ」

蓮見が冷静に告げる。責める口調ではない。ただ事実として。

九条は無言でタオルを握りしめた。

支配はしていた。点差も危なげはなかった。だが、決定打の一瞬に雑音が入った。

頭の片隅に浮かぶのは、前夜の笑い声。

――めっちゃ掃除した!

あの無邪気な声が、ふいにタイミングを狂わせた。

勝ったのに、納得できない。

静かな違和感だけが、胸の奥に残った。

リカバリーを終えて、ホテルの部屋に戻る。

ストレッチも食事も済ませ、体は静かに休む準備が整っている。

画面に映る時計は、昨夜と同じ時刻。

指先が自然に、通話のアイコンを押していた。

ぼっちだけどぼっちじゃない

「もしもし」

澪の声。背後からは職場のざわめきが聞こえる。

「お昼休憩中。今日もお弁当持ってきた。…待って。人いないとこに移動する」

スマホのカメラが急に暗くなり、画面いっぱいに制服の深いネイビーが広がった。

胸元に押し付けているのだろう。かすかな衣擦れの音と、足音だけが響く。

しばらく無言のまま待っていると、画面がふっと明るさを取り戻す。

「お待たせ」

映ったのは、人気のない廊下の一角。さっきまでのざわめきは消え、静かな空気が流れていた。

「……それで一人で食事か?」

「一人じゃないもん。こうやって会話しながら食べてるし」

澪は膝の上に、小さな弁当箱を広げていた。

自分で作ってきたのだろう。

電話をしているせいで、孤独に食事させているのではないか――そんな考えが胸をよぎる。

「……誰かと食べる約束はしてないのか?」

「ないない。たまに食堂行ってるけど、基本ぼっち飯だもん。むしろ電話してるから孤独じゃないくらいよ」

そう言って澪は、弁当箱から彩りの良い卵焼きをつまみ、豪快に口へ放り込んだ。

画面越しに見ていると、不思議な安心感と同時に、言いようのない落ち着かなさが胸の奥に残った。

画面越しに映る弁当は、やけに彩り鮮やかだった。

「……自分で作ったのか」

卵焼きを飲み込んだ澪は、得意げに弁当箱を持ち上げて見せてくる。

「ふふん。食費にお金かけろって言うから、豪華お弁当作ったよ。あのマンション、キッチン広いから料理しやすかった。生ゴミも出しといたら回収してくれるし」

手作りながら、肉も野菜も彩りよく並び、栄養のバランスを考えているのが一目でわかる。

それを彼女が笑顔で口に運ぶ姿が、画面いっぱいに映っていた。

「あ、試合結果、ネットで見たよ!」

澪が箸を置いて、弾んだ声をあげる。

「まずは一勝おめでとう」

「……まだ一勝だ」

画面の向こうでにこにこ笑う彼女と違い、九条の声音は淡々としている。

たった一度勝っただけで祝われるのは、彼にとっては早すぎる。

勝ち続けなければ意味がない――そう身体に染みついているから。

「……お前は気楽だな」

「ええ。気楽です。こっちはアスリートじゃなくてOLですから。でもだからこそ、すごさが分かるつもりだよ?」

澪はそう言って、唐揚げらしき肉を箸でつまみ、口に放り込む。

タレに漬け込んだのか、衣が艶めいて輝いていた。

「美味そうだな」

「ん! んまい!」

口いっぱいに頬張ったまま、もごもごと声を漏らし、親指をグッと立ててみせる。

画面越しに伝わるその仕草は、九条の表情筋すらわずかに揺らした。

「そういえば昨夜、お前が夢に出た」

モグモグしていた澪が、慌てて飲み込みながら目を丸くする。

「え、そうなの? 何してた?」

「観客席から応援していた」

「おお〜。ちゃんと遠征してるじゃん。偉いぞ、私」

「……この暑いのに、パンダの着ぐるみを着ていた」

お茶を口に含んでいた澪は、むせそうになって肩を震わせる。

「それあの話のせいじゃん!似合ってた?」

茶化すように笑う澪に、九条は即答する。

「……顔が見えないから、似合う似合わないが判断できない」

「なんで私って分かったの?」

「着ぐるみから大声を張り上げていた」

澪は箸を止め、苦笑いを浮かべる。

「……それ、結構間抜けじゃない?」

「お前は通常だろ」

「ひどい!でもちゃんと応援してたんだから!感謝してよね」

澪はぷいっと顔をそむけて、弁当のブロッコリーを口に放り込む。

「……俺の夢の中の話なんだが」

「夢の中まで遠征したんだよ」

九条は深く息を吐き、眉間に皺を寄せる。

「どんな特殊能力だ。おかげで人生一、緊張感の無い目覚めだった」

澪は弁当を口に運びながら、いたずらっぽく笑った。

「いいじゃん。私のおかげでリラックスできたんだよ」

「リラックスではなく気が緩む、の間違いだ。朝から切り替えるために熱めのシャワーを浴びた」

「……修行僧なの?」

「試合後は氷水に浸かる」

「あっためたり冷やしたり大変だね」

澪は唐揚げを口に入れたまま笑い出した。

「それ昔のバラエティ番組のノリじゃん」

九条は無言で澪を見返す。

静かな間が流れ、画面越しに澪は肩をすくめた。

「そういえばさ、いっときアイスバスチャレンジってネットで流行ってたよね。知ってる?」

「……氷水に浸かる遊びのことか」

「浸かるんじゃなくて、頭から被ってる人もいた」

「……水分補給もできない、体も冷えない。無意味だ」

「えー、あれ結構バズってたんだよ?」

「だから何だ」

澪はお弁当の割り箸をくるくる回しながら、肩を揺らして笑った。

「もっと生活の中に遊びとか取り入れてもいいのにー。してみたかったこととかさ」

「遊びに夢も希望も要らない」

「遊びに夢と希望はいるよ。なんか夢の遊びないの?酒池肉林とか。美女を侍らせたいとか」

「………お前のイメージどうなってる」

澪はニヤニヤしながらふりかけがついた白米を頬張る。

「いやー、だって九条雅臣って顔と肩書きだけならそういう遊びしててもおかしくないでしょ?」

「くだらない。俺に必要なのは勝つための体力と精神力だけだ」

「もったいない。私、一日雅臣さんになれたら絶対美女ナンパするわ」

「やめろ」

「君の名は。みたいに入れ替わったらどうする?」

「戦慄する」

即答された澪は吹き出して、危うくご飯粒を飛ばしそうになった。

「そんなに嫌がらなくても〜」

「……俺の生活にお前が介入したら、全てが破綻する」

「失礼な!」

「お前に任せたら練習が一度も成立しない。試合の日だったらゾッとする」

「身体能力だけで勝てない?」

「無理だ」

「えー、世界一なんだからちょっとぐらい余裕あるでしょ」

「……一球でも油断すれば崩れる」

「すごいギリギリの世界で生きてるじゃん」

「そうだ。ランキングは大会の成績次第で簡単に入れ替わる。今の1位など、一時的なものでしかない」

澪は「大変な世界だなぁ…」と言いながら唐揚げをつまみ、九条は無表情のまま画面を見ていた。

「じゃあ一日私になったらどうする?」

「トレーニングする」

即答だった。

「絶対翌日筋肉痛じゃん!!」

「翌日まともに動けると思うな」

「鬼過ぎるでしょ!!」

言葉では抗議しながらも、澪は声を弾ませて笑っていた。画面越しの笑顔に、九条の表情は変わらない。それでも、胸の奥にかすかな熱が広がっていくのを、彼自身ごまかすことはできなかった。

「もうちょっとさー、女の子の体を楽しむとかないの?ほら、正直に」

「入れ替わってる日は全てトレーニングだ。あとお前に電話して指示を出す」

「現実的過ぎる!!入れ替わる度に鍛えられてくじゃん、私の体」

そこまで言って、澪は食べ終わった弁当箱を片付け始めた。

ふと何かに気づいたように顔を上げる。

「え、待って。入れ替わったら私、引き締めたい部分が締まってくってこと?」

九条は短く「当然だ」と返す。

澪は笑いを堪えながら「これは…九条メソッド……」と呟いた。

「挫折する意志ごと九条雅臣に管理される……絶対痩せるな……」

澪は口元に手を当てて呟き、ぱっと顔を上げる。

「――あ、でもバストは減らさないで」

「………考慮する」

「そこ考慮してくれるんだ!」

目を丸くする澪に、九条は淡々と告げた。

「やたらと鍛えるのは美しくない」

「雅臣さんに一年くらい預けたら、めっちゃスタイル良くなってそう」

澪が楽しそうに笑う。

「その代わり俺は弛んでそうだな」

「えー?それはそれでレアじゃん。お腹ぷにってした九条さん」

「……想像するな」

「お腹がぷにっとした雅臣さん……」

澪はわざとらしく想像するように目を細めて、しばし沈黙。

「…………うーん…………ちょっと嫌かも…………」

「……お前が言い出したんだろう」

「だって!やっぱり雅臣さんは、あのバキバキな感じが良いんだもん」

「ルッキズムだな」

「認める」

「……なら弛む訳にはいかないな」

九条は淡々と返す。

「こう……どうしても運動できない事情があったんなら何とも思わないんだけど……動ける体があるのに太るのは甘え。異論は認める」

「いや、認めるな」

澪は勝ち誇ったようににこっと笑い、お茶を一口。

「だって割れた腹筋なぞるの好きなんだもん」

軽く茶化すように澪が言う。

その瞬間、九条の脳裏に一枚の記憶が浮かんだ。

――まだ互いの距離感が掴めず、ぎこちなさを残していた頃。

澪の細い指先が、腹に刻まれた線をそっとなぞっていった。

くすぐったいような、けれどぞくりと背筋を走る感覚。

自分ですら意識しなかった場所を、あっけらかんと触れてきたその仕草が、不思議と鮮烈に残っている。

「……あ、そろそろ仕事戻るね。また次の試合も気を付けて。怪我しないでね」

澪はお弁当箱を片付けながら、名残惜しそうに笑った。

九条は短く応じる。

「ああ」

画面の中で、澪が笑って小さく手を振った。

九条はそれに応えず、ただ無言で頷く。

自覚なき孤独

次の瞬間、指先が画面を押し、通話は途切れた。

残されたのは、暗い画面に映る自分の表情。

無表情のはずなのに、どこか揺らいで見える気がした。

澪の声が部屋から消えて、静寂が戻る。

先ほどまでの軽口や茶化しが嘘のように、ホテルの一室には冷たい空気だけが漂った。

けれど耳の奥にはまだ、澪の声が残っている。

それが集中を削るものなのか、それとも力を与えるものなのか――。

自分でも、判じかねていた。

最低限の家具しかないはずの空間が、なぜか広く感じられる。

その広さを埋めるように、空調の低い唸りが耳に届いた。

ただ、それが何を意味するのか、九条自身は気付いていない。

手元のiPhoneを見ると、バッテリーが心許なく減っていた。

ケーブルを差し込み、充電ランプが灯るのを確認する。

――それ以上考えないように。

ベッドに身を沈め、振り切るように眠りへ落ちた。

そして夢の中で、鬼のような筋トレ本(DVD付き)を見ることになる。

THE KUJOH METHOD

📖 THE KUJOH METHOD ― 挫折する意志ごと管理せよ ―

序文

「成果以外に価値はない。甘えは切り捨てろ。心も身体も、無駄を削ぎ落とせ。」

1章 基本原則

- 「水分補給は集中を切る行為。必要最低限で済ませろ」

- 「食欲は錯覚。脂質は切れ。PFCは計算しろ。誤差は敗北」

- 「一度サボれば、一生サボる」

2章 基礎編メニュー(一般人用とは書いてあるが一般人用ではない)

- プランク5分×6セット 秒読みなし、終了合図なし。→ 終わりは己で悟れ

- 片脚スクワット100回 泣いても回数は減らない。→ 甘い

- 腕立て伏せ:失敗するまで 「限界? 口にするな」

3章 食事指導

- 朝:鶏胸肉150g+ブロッコリー200g

- 昼:オートミール+無糖ギリシャヨーグルト

- 夜:鮭の切り身+ほうれん草+玄米150g

- 間食:無 ※「味付けは不要。舌は甘える」

4章 精神強化プログラム

- 毎朝4時起床:「睡眠は4時間で足りる」

- 瞑想30分:「雑念=敗北」

- 九条の写真を睨み返す30分(←謎の特訓)

5章 仕上げ(総合サーキット)

- バーピー100回 → プランク10分 → スプリント400m ×10本 → 冷水シャワー

- 終了後、九条の一言:「……及第点」

書籍帯コピー

「結果:100%痩せる。副作用:100%心折れる」

これを見た澪は、大声でツッコミを入れた。

「いや、一般人が死ぬ!!アスリート養成所の鬼本でしょ!?健康本の棚に置いちゃダメ!!」

サービスアパートメントのソファの上。

澪は仕事から帰って夕食を食べた後、ちょっと休憩のつもりが背もたれに頭を預けて、うとうとと眠ってしまっていて、変な夢から目を覚ました。

夢の中で「THE KUJOH METHOD」という本を読まされ、プランクだの鬼スクワットだのに追い込まれて散々な目に遭っていた。

「……はっ……」

飛び起きた瞬間、心臓がドキドキしている。

夢だと気付いて、胸を押さえながら深く息を吐く。

「……あっぶな……お風呂入らなきゃ……」

現実に戻った安心感と、夢の余韻が入り混じって変な汗をかいていた。

九条メソッド本の内容があまりに鬼仕様すぎて、体まで疲れた気がする。

「もう絶対見たくない……」と小さく呟きながら、シャワールームへ向かう。

お湯の音でようやく、心までシックスパックにされかけた悪夢から解放されていった。

コメント