ルーカス・エリクソン

ロッカールームの空気は、いつもより重い。

天井の蛍光灯の光が白すぎて、心拍の速さまで照らし出している気がする。

「準決勝」――その響きが、胸の奥をざわつかせる。

ここから先は、ただのツアーじゃない。世界のトップに食い込むか、若造で終わるかの境目だ。

俺はまだ二十一歳。

でも、ここに立つために十年以上、全てをテニスに賭けてきた。

母さんに「世界一になる」と言ったあの日から、一度だってその言葉を撤回したことはない。

ラケットを握る手が少し汗ばんでいる。

悪くない。

この緊張は、俺がまだ生きてる証拠だ。

震える手を握りしめて、いつものリズムを頭の中で刻む。

ヒップホップのビート。バルサのゴールシーン。観客の声援。

全部が、俺の血を熱くする。

今日の相手は、王者。

冷静で、揺れない氷みたいな男だと聞いている。

だが氷は、炎で溶かすことができる。

コートに出たら、俺は叫ぶだろう。

吠える。

観客を巻き込む。

自分を鼓舞する。

それが俺のテニスだから。

感情を武器にして、全てを燃やして勝ちに行く。

今日、俺は証明する――

「北欧の野心家」は、ただの呼び名じゃない。

俺の未来を賭けた、真実だ。

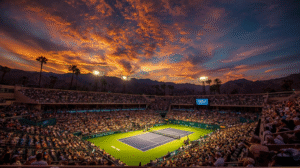

轟音の檜舞台

インディアンウェルズ・テニスガーデン最大のスタジアム――収容一万六千人超。

そのすり鉢状の観客席が埋まれば、声は轟音となってコートを包み込む。

九条とルーカスが戦う舞台は、まさに世界の檜舞台だった。

スタジアム1の通路は冷えている。

コートへ続く口の手前で立ち止まり、九条はタオルを首に巻いた。背後で観客のうねりが反響する。すり鉢の十六千人分の熱が、まだ遠いのに皮膚を刺す。

「ルーカスは下がらない」

蓮見の声は短い。説明は昨夜で済んでいる。

「序盤は跳ね返すな。打たせて削る。三十球を超えたら揺れる」

志水が黙って頷き、早瀬が右足首のテープを確認する。

「向こうは後半で軸が必ずぶれる。そこまで運べればいい」

氷川はイヤモニを外して、観客席の奥を一瞥した。

「今日は完全にルーカス寄り。煽られたら、間を使う。ポイント間を長く。主審の時間をフルに使ってください」

神崎がボトルを二本、九条の足元に置く。

「一本目はナトリウム濃い。タイブレーク前に飲み切れ。息は五拍吐く」

藤代はただ通路の人の流れを切った。

「視線を上げず、コートだけを見てください。健闘を祈ります」

呼吸を整えて、九条は通路を出た。

光が強い。音はもっと強い。センターコートの青が、観客の吠え声に沈む。

砂漠の光と影

午後の太陽は真上から照りつけ、砂漠の乾いた熱をコートに押しつけていた。

インディアンウェルズ特有の澄んだ青空の下、スタジアムの客席はすでに埋まり、観客のざわめきが光に揺れている。

白いタオルを頭にかける人、冷たい飲み物を掲げる人――熱気は、テニスの祭典そのものだった。

入場の音楽が止み、アナウンスが二人の名前を告げる。

九条雅臣は、陽射しにも揺らがない。

無駄のない直線的な動きでベースラインへ歩き、視線は一度も観客に向けられなかった。

彼の沈黙は、灼ける午後の光さえ遠ざけるようで、冷たい緊張感を残す。

一方で、ルーカス・エリクソンは太陽そのものを背負っていた。

ラケットを掲げ、観客席の声援に応える。

白い歯を見せて笑い、拳を突き上げるたびに歓声が大きくなる。

その存在は光を浴びることを恐れず、むしろ燃料に変えていた。

二人が並んだとき、昼の光と影が交わった。

氷と炎。

静と動。

午後の砂漠に張り詰めた空気は、誰もが「今から歴史に残る試合が始まる」と知っているようだった。

楽しませない時間

コイントス。ルーカス・エリクソンは笑っていた。子どもみたいな目に、獣みたいな光。

挨拶の握手で、九条は手の温度と汗の量だけ測る。

彼は自分のプレーを楽しむタイプだ、と九条は決める。なら、楽しめない時間を増やすだけ。

試合が始まる。

ファーストポイント、ルーカスのセカンドに対して九条は一歩中へ。強くは叩かない。肩口へ弾むボールを、意地でも深く返し、ラリーを延ばす。

七球、十三球、二十一球。観客が唸って笑い、すぐにどよめきに変わる。

二十八球目、ルーカスがドロップを混ぜる。九条は走る。追いつく位置にいたのは、ドロップを読んでいたからではない。彼が“ここで変える男”だと昨夜から決めていたからだ。返球は浅い。だが十分だ。

三十一球目、ルーカスの着地がわずかに流れる。志水がベンチでペン先を止めた。

次のポイント、九条はラケットを持ち替え、サーブ前にタオルをゆっくり取る。観客からブーイング。氷川は時計を見て小さく頷く。主審のカウントが動く寸前で九条は構える。間合いを外す、ただそれだけ。

ルーカスが吠える。

吠えること自体は弱点ではない。問題は、吠えた直後の一球が少しだけ強く、少しだけ雑になることだ。

蓮見がタブレットの画面を回す。「ここ」。彼の“吠え後”の球は、クロスのフォアが三センチ浅い。昨夜、三試合分のパターンが同じだった。

九条はそこへ、無表情でスライスを滑らせる。ルーカスが前へ飛び込む。ベースラインから一歩内側、彼の得意な距離――

刺さったのは、ネット際のさらに手前。

ルーカスのストップは伸びすぎ、九条の足は止まらない。

ブレイクポイント。観客の熱がひときわ高く、すぐに落ちる。音は山の風みたいに、上から下へ渦を巻く。

「……今のでいい」

ベンチに戻る途中、九条は心の底でだけ呟いた。声には出さない。

打たせる。削る。苛立たせる。終わらせる。

沈黙の支配者を曇らせろ

まぶしい午後の光の中で、あの男は揺れなかった。

観客がどれだけ叫んでも、陽射しが肌を焼いても、九条雅臣の輪郭は一ミリもぶれない。

まるで別の世界に生きてるみたいだ。

表情も呼吸も、試合のためだけに存在している。

「王者」って言葉を、誰よりも体現してる男。

正直、腹が立つ。

俺が声を上げて、拳を握って、全身を燃やさなきゃ届かないものを、

あいつは黙って立っているだけで手にしてる。

でも――その冷たさを崩してやりたい。

感情のない機械みたいに見えても、心臓は人間のものだろ。

熱と歓声に包まれたこの午後のコートで、

氷みたいなその目を、俺の炎で曇らせてやる。

今日、俺は証明する。

九条雅臣だって、倒れる。

ルーカスの声は自分の中だけで燃えていた。拳を握り締め、掌の汗をラケットのグリップに押し込む。観客の声は背中から押してくる波だ。波に飲まれず、波で殴るつもりだ。

サービスラインの後ろで深呼吸をして、足を鋭く蹴る。踏み切りと同時に全身が一つの動きになり、白い弾丸がネットを越えた。

九条は返球を浅く返す――狙いは明白だ。ルーカスはフォアで仕留めにかかる。体が先に動き、腕がそれに続く。観客の喝采が一点に集まる。スイングの頂点で時間が止まったように感じる、その瞬間。

だが、球は少しだけ手前に落ちる。九条の返球が深く、確かにラインの内側を割る。ルーカスは前に飛び込んで、届かせるつもりで身体を伸ばす。指先から伝わるのはネットの振動。手応えは、薄い――それでも観客は叫ぶ。ルーカス自身も叫ぶ。胸の中の火が一瞬大きく燃え上がる。

ラリーが続く。二人の足が地面を叩き、ボールが空を切る音が互いの呼吸を塗り替えていく。振り切られたかと思えば、九条が一拍で戻して深いクロス。ルーカスは追い、返し、前へ前へと進む。歩幅が小さくなり、呼吸は浅くなる。鼓動が耳に寄る。

九条の顔は変わらない。だが、観察者には見える。握る左手の親指がわずかに震え、肩先がほんの一瞬固くなる。ほとんど気づかれない痕跡だ。ルーカスはそれを探す。燃える目で探す。氷の表面の亀裂を探る子供のように。

終盤の一本、ルーカスが踏み込んで放ったフォアは会心の当たりだった。観客が総立ちで後押しする。球は深く、速く、ラインを狙う。九条はそれを受け止め、角度を返す――返球はネット際をぎりぎりで滑り、相手コートの端に落ちた。

二人は同時に倒れ込むように止まり、数秒の静寂が二人だけを包む。スタジアムの声が遠のき、手元の呼吸だけがやけに近い。ルーカスは胸の高鳴りを確かめるように大きく息を吸い、膝をついて拳を突き上げた。画面の向こう、観客の歓喜が爆発する。

九条は立ち上がり、ラケットを握り直す。顔はいつも通り無表情だ。だが、戻る足にわずかな遅れがあった。観客はそれに気づかない。ルーカスだけが気づくべきだと、彼は思う。

「今だ」——心の中の声は炎をもっと強くする。だが、それが“倒す”に直結するかは、ここからの一球にかかっている。

二人は向き合い、次のサービスのために位置についた。午後の光は容赦なく、二人の影を短く突き刺す。コートに響くのは、ボールと呼吸だけだ。問いは一つ。氷は、その一撃で割れるのか。

燃え上がる者と揺れぬ者

第二セット――

太陽はさらに傾き、影がコートの半分を覆い始めていた。

観客席のざわめきは収まる気配を見せず、ポイントごとに大きく波打つ。

ルーカス・エリクソンは吠えていた。

フォアで叩き込み、ラリーで走り抜き、決まった瞬間に拳を突き上げる。

汗に濡れた髪が光を弾き、観客の声援を浴びるたびに勢いが増す。

「まだ終わらない」と、全身で叫んでいるようだった。

対する九条雅臣は、無言のまま構えを崩さない。

深く沈むリターン、正確にコーナーを突くショット。

余計な動きは一つもなく、ラリーが長引けば長引くほど表情が凍りついていく。

彼の冷静さは、ルーカスの激情を受け止める黒い壁だった。

二人の対照は、第二セットでさらに鮮明になった。

ルーカスは観客を背に燃え上がり、九条は観客を遠ざけて静寂を武器にする。

長いラリーが続く。

「これ以上打ち続けたら、どちらが先に折れるのか」――

澪が観客席から見ていたなら、そう思わずにはいられなかっただろう。

炎と氷がぶつかり合い、砂漠の午後に白い熱気を撒き散らす。

第二セットは、ただのテニスではなく、

生き方そのものを賭けた衝突に見えた。

孤独の王と叫ぶ挑戦者

ゲームカウントは互いに譲らず、5–5。

会場の熱気は冷めるどころか、むしろ増していた。

ルーカスは声援に押されるように走り、拾い、決めに行く。

一本ごとに雄叫びをあげ、観客は総立ちになって彼の名を叫んだ。

その熱狂は彼の身体を前へ突き動かし、限界を超えさせていた。

九条は沈黙をまとったまま、ラリーを長引かせた。

二十球を超える打ち合いのあとでミスを誘い、無表情のままスコアを並べる。

歓声にもため息にも、まるで届かない。

彼はただ「次の一点」を冷徹に見据えていた。

6–6。

スタジアム全体がざわめき、観客は椅子の縁に身を乗り出す。

セットの行方を決めるタイブレークが始まる。

ルーカスが最初のポイントを奪った。

センターコートに轟く咆哮、観客の大合唱。

若き挑戦者は拳を突き上げ、全身で「ここからだ」と叫んだ。

九条はラケットを軽く回し、静かに構える。

熱狂の渦中にいながら、その姿だけが異質だった。

まるで周囲の音を切り捨て、孤独の中に立っているように見えた。

タイブレークは、二人の生き方の象徴になる。

声を燃料に突き進むルーカス。

沈黙を武器に押し返す九条。

観客は息を詰め、次のラリーを待っていた。

声援と沈黙の狭間で

タイブレーク、スコアは3–2。

ルーカスが一歩リードし、観客は波のように立ち上がった。

次のポイント、九条はセカンドサーブを叩き込む。

ルーカスが回り込みのフォアでクロスを狙う――だがわずかにアウト。

「フォルトじゃない!」と叫ぶ観客の声が飛ぶが、九条は振り返りもしない。

スコアは3–3。

歓声とため息が入り混じる中、ルーカスはタオルで顔を拭きながら大きく息を吐いた。

観客席から「もう一本!」と声が飛ぶ。

彼は頷き、再び吠えるようにベースラインへ戻る。

次のラリーは二十五球を超えた。

フォア、バック、ドロップ、ロブ――互いに一歩も譲らない。

会場全体が「どちらが先に折れるのか」と固唾をのむ。

最後にネットにかかったのはルーカスのフォアだった。

九条は眉ひとつ動かさず、スコアボードが4–3に変わる。

歓声が一瞬だけ凍りつき、すぐにため息が広がった。

ルーカスは両手を叩き、観客に向けて「もっと声を!」と煽る。

その声援を燃料に、再び全身でコートを駆ける。

だが九条は沈黙を崩さない。

氷のような眼差しの奥に、勝利の形が徐々に組み上がっていく。

叫びを超えて

スコアは4–4。

タイブレークの緊張は、もはやコートを超えて観客席全体を締め付けていた。

ルーカスは声援に背中を押され、攻撃の手を緩めない。

角度の鋭いフォア、ネット際へのドロップ。

一つ決めるごとに吠え、拳を振り上げる。

スタジアムは地鳴りのような歓声に包まれた。

5–4。

若き挑戦者がリードするたび、観客は奇跡を信じて熱狂する。

だが九条は動じない。

深く沈むリターンでルーカスを走らせ、ラリーを延々と続けさせる。

二十球を超えたラリーの末、ルーカスのバックがわずかにアウト。

5–5。

観客の熱は途切れ、ため息とどよめきが入り混じる。

声援を燃料に戦う若者と、声を拒絶して勝ちに向かう男。

その対照は、ただの競技ではなく、生き方そのものだった。

次のポイント、九条のサーブ。

鋭いセンターへの一撃がルーカスのリターンを弾き飛ばす。

6–5。

王者のマッチポイント。

観客は必死にルーカスの名を叫ぶ。

「まだ終わるな!」という叫びがスタジアムを揺らす。

最後のラリーは、長かった。

砂漠の午後の陽射しが傾き、影がコートを覆う中、二人は走り続ける。

二十五球、三十球――どちらが倒れてもおかしくない。

そして――ルーカスのフォアが、ネットにかかった。

一瞬、世界が静止したように感じられた。

次いでスコアボードに「7–6(7–5)」が刻まれ、試合終了のコールが響く。

インディアンウェルズ準決勝、勝者は九条雅臣。

16000人の熱狂を浴びても、彼は沈黙のまま勝ち切った。

矢を折る視線

試合が終わった瞬間、スタジアムは複雑な空気に包まれた。

ルーカスの名を叫んでいた観客の一部が、落胆と苛立ちを声に変えた。

「何やってんだ!」

「最後は弱かったぞ!」

まだ二十一歳の若者に浴びせられる罵声。

立ち尽くすルーカスの背中に、それは矢のように突き刺さっていた。

そのとき、九条が視線を向けた。

冷たい鋼のような眼差し。

一瞬で会場のざわめきが凍りついた。

声援にも、歓声にも、罵声にも動じなかった男が、初めて観客を見た。

そこに浮かんでいたのは、勝者の喜びではなく、敗者を侮辱する者への容赦ない冷淡さだった。

「負けた者を嘲る声など、聞く価値もない」――そう告げるように。

そして九条は、ルーカスに一瞬だけ視線を合わせる。

何も言わず、ただ「よく戦った」と伝えるように。

次いで、無言のままコートを去った。

沈黙は罵声よりもはるかに重く、スタジアムに残された。

画面の向こうの王者

横浜のサービスアパートメント。

壁掛けの大画面に映るのは、インディアンウェルズの砂漠の昼。

日本はまだ夜明け前で、窓の外は真っ暗だ。

ソファに座った澪は、手触りの良いふわふわの毛布にくるまれたままテレビの画面を見つめていた。

時刻は午前四時半。U-NEXTの配信が始まり、スタジアム1の青いコートが映し出される。

テレビ越しに伝わる熱気は、16000人の歓声だった。観客はほとんどルーカスの名を叫んでいる。

澪は小さく息を吐いた。

雅臣さんは、こんな真昼の渦の中に立っている。自分は、夜の静かな部屋でただ画面を見つめることしかできない。

距離の差が、いっそう鮮明に思えた。

ラリーが始まる。二十球、三十球。

画面の中では歓声が荒れ狂っているのに、部屋の中は他の音が一切鳴らない。

その静けさが、かえって画面の中の喧騒を際立たせている。

テレビの向こうの九条は、全豪のときのような圧倒的な畳み掛けではなかった。

ただ一方的に相手を押し潰す強さじゃない。

相手の性格やプレースタイルを読み取り、波を受けて、合わせて、そして制御している――そんなふうに見えた。

ラリーが延々と続く。観客は「どちらが先に倒れるか」と声を荒げるが、澪には違うものが見えていた。

雅臣さんはあえて打ち切らない。相手に打たせ、走らせ、消耗させるために、わざと長いラリーを選んでいる。

「……強さの形が、違う」

独り言が小さく零れた。

勝ち方を知っている人の試合。孤独でも冷徹でも、それが彼の在り方なのだと。

タイブレークに入っても、九条の顔色は変わらなかった。

表情も呼吸も、まるで動かない。

けれど――全豪オープンの時のような、無機質な機械のような冷たさは感じなかった。

氷の王、ただ勝つためだけの存在。あの時の彼はそう見えた。

今は違う。

画面に映る姿から、どこか人間的な温度を感じる。

それは、彼との関係が変わったから、そう見えているだけなのか。

それとも、本当に彼自身が変わっているのか。

澪は答えを出せないまま、画面の奥の彼を見つめ続けた。

タイブレークは、あと1ポイントを九条が取れば終わる。

スタジアムは揺れ、観客の声は波のように押し寄せている。

本来なら緊迫の極みのはずなのに、澪の胸には不思議と緊張がなかった。

画面の奥の彼は、表情ひとつ変えずに立っている。

その姿を見ていると、「勝つ」という未来がすでに決まっているように思えてしまう。

本当に落ち着いているのか。

それとも、画面一枚隔てて遠くの出来事として受け止めているだけなのか。

自分でも分からないまま、ただ瞳を離せずにいた。

手元のテーブルに置いたカップには、もうすっかり冷めた飲み物が残っていた。

明け方で、眠いはずなのに――まったく眠くならない。

かといって、緊張して鼓動が早まることもない。

ただ、まっすぐに画面を見ていた。

九条のラケットから放たれたストレートが、ラインを正確に裂いた。

スタジアムが一瞬止まり、次の瞬間、歓声とブーイングが渦を巻く。

澪の部屋は静かなまま。

響いているのはテレビからの轟音と、冷めきった飲み物のそばで自分の息だけ。

彼が勝った。

そう思った瞬間、胸の奥にじんわりとした温度が広がった。

眠気でも緊張でもない、ただ確かな実感。

九条は、何も感じていないように見えた。

歓声も、ブーイングも、彼にとっては特別な意味を持たない。

それで自分の勝ち負けが揺らぐことはなく、変わることもないのだから。

彼の耳に届いているはずの熱狂も罵声も、ただ遠くで騒いでいる赤の他人の無責任な声。

気にする価値もない。

そう言っているように、澪には見えた。

花火を送る

九条が見るかどうかはわからない。

けれど澪はiMessageを開き、指先で短い言葉を打ち込んだ。

「準決勝、勝利おめでとう。次は決勝だね!」

花火のエフェクトを添えて送信する。

続けて、もう一つ。

「お疲れ様。おやすみなさい」

寝顔の絵文字を置いて、送信ボタンを押した。

彼がすぐ読むことはないだろう。

それでも、どこかで手が空いたときに、画面を開いてくれればいい。

澪はそう思いながら、リモコンを取ってテレビを消した。

暗くなった部屋を一度振り返り、寝室へ向かった。

コメント