澪 出勤後

朝の出勤ラッシュを抜けて、オフィスのドアをくぐる。

まだ誰も来ていないフロアは静かで、空調の音だけがやけに大きく響く。

タイムカードを打ち終えて席に向かおうとした時、背後から声をかけられた。

「え、綾瀬さん?Apple Watch…?」

振り返ると、後輩の陽菜が目を丸くして立っていた。

「あれ?買わないって言ってませんでした?“時間見れるだけじゃん”とか言ってたのに」

「んー?健康管理に良いって聞いたから、ちょっとね」

軽く笑って、左手首のApple Watchをひらひらと見せる。

陽菜は「へぇ〜」と納得したような、でもちょっと腑に落ちないような顔でうなずいた。

(――自分で買ったわけじゃないけど)

心の中で小さくつぶやいて、首元までほんのり熱くなる。

さりげなく長袖の袖を引き下ろして、画面が隠れるように調整する。

今日は金曜日。

週末の予定なんて、職場では絶対言えないけど――

(帰ったら、あれ…使うんだよね)

ソワソワ。

ワクワク。

ちょっとだけ落ち着かない。

でもそれを表に出さず、いつものように仕事モードへ切り替える。

PCの電源を入れながら、画面の隅に映った自分の顔をちらりと見て、気を引き締めた。

チーム時雨との合流

「……すご、ほんとに九条雅臣いる」

トレーナーの一人が、思わず声を落とす。

「試合以外で見るの初めてなんだけど」

「まさか練習場で会えるなんてなぁ……」

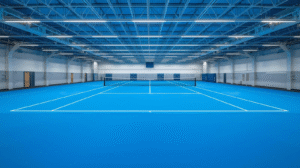

ざわめく時雨チームの空気のなか、九条雅臣はコート奥で、すでに身体を温め終えていた。

早瀬がテーピングセットを並べながらぽつりと呟く。

「今日は朝から、また一段と静かですね、九条さん」

「来客が多いからだろ」

神崎がカルテを見たまま、無感情に答える。

氷川は腕時計にちらりと目をやりながら言う。

「たしかに、珍しく蓮見さんが“人を連れてきた”からですね」

「昨日の打ち合い、想像以上に良かったからな」

蓮見が笑う。

「この数日で時雨は確実に変わる。たぶん、“戦い方”が変わるぞ」

九条は会話に混じらず、ラケットのグリップを一つ締め直している。

その沈黙だけで、周囲の空気が締まる。

⸻

「え、ちょっと話しかけてみていいかな……」

時雨のフィジカルスタッフが緊張気味に歩み寄る。

「九条さんですよね?」

女性トレーナーが声をかけると、九条はわずかに目線を向ける。

「……ああ」

それだけ。

「……って、返ってきた。え、すごい」

「思ったより話すじゃん」

「それ、話してるって言える?」

笑いながら小声で盛り上がる時雨チームの背後で、志水がぼそっと呟く。

「九条さんが“誰かに声をかけられて答える”の、久しぶりに見たな……」

⸻

蓮見が手を叩く。

「じゃ、軽くアップから始めるか。全員、ネット前集合」

バタバタと集まる靴音の中で、時雨がちらりと九条を見る。

まるで景色が切り替わったように、彼の動きがラケットを持った瞬間に変わる。

言葉が消える。

誰も、「じゃあお願いします」とも言わないのに、全員が呼吸を止める。

さっきまで雑談してた空気が、秒で張り詰めた。

早瀬が立ち上がりながらつぶやく。

「……この空気、慣れてないと引っ張られるな」

神崎はファイルを閉じながら、無表情のまま返す。

「慣れたら、戻れない。だからプロは静かだ」

⸻

九条雅臣が「人を迎えた」ことはない。

それでも――今日は、少しだけ“許している”。

その変化に、蓮見は気づいていた。

澪の昼休み

昼休み、給湯室でお茶を淹れていた時だった。

隣にいた後輩の女の子が、ぽつりと口を開いた。

「なんか……綾瀬さん、最近雰囲気変わりました?」

「……え?」

思わず振り返ると、相手は特に深い意味もなさそうに微笑んでいた。

「なんかこう……やわらかくなったっていうか。もしかして、彼氏できたとか?」

「え? いや、彼氏は……」

言いかけて、ふと口を閉じる。

彼氏。そう呼んだことはなかった。付き合おうなんて言葉、たぶんどちらも口にしていない。ただ、今は毎日一緒に起きて、一緒に眠って、同じ家に帰っている。それをなんと呼べばいいのか、自分でも分からなかった。

「え、違ったらすみません!でも、最近すごく綺麗というか、余裕ある感じだったので」

「……そう? なにも変えてないんだけどなあ……」

笑いながら返しつつ、澪は内心ちょっと戸惑っていた。

なにも、変えてない。服も化粧も、言動も、生活も――

(……あ。でも、たしかに“心”は、変わったかもしれない)

澪の午後

Apple Watchがブルッと震えた。

左手首に伝わる小さな振動。それだけで、心臓が跳ねる。

画面に浮かんだ文字は、たった一行。

「18時までに終わらせろ」

九条からだった。

「……っ」

思わず腕を引っ込め、袖で文字を隠すようにしてしまった。周囲を見渡す。誰にも見られてない、と思う。

でも、自分だけは知っている。

これが、“待ち合わせ”の通知じゃないってことを。

(これ…完全に“命令”じゃん……)

鼓動が早くなる。

心の中では「了解」とか「わかってる」とか返事をしてるのに、指は動かない。通知はそのまま、腕の内側で無言を貫いている。

(今日って……やっぱり、する日…だよね)

とっさに姿勢を正し、パソコンに視線を戻す。

でも、カーソルが震える。指先が落ち着かない。

「…あと3時間か……」

タイマーが、静かに進み始めていた。

今日の“夜”までの、残り時間が――。

地獄のラリー練習

冬の午後3時。日差しは斜めから差し込み、冷たい風が頬を撫でていた。

けれど、コートの中には、まったく別の空気が流れている。

“異常”――それが、立ち会った者たちの誰もが最初に思った言葉だった。

九条雅臣の一球目は、回転が多すぎてバウンド後に軌道が変わる。

普通の選手なら、その軌道に惑わされて差し込まれる。

しかし時雨は、前日の一日だけの練習で、ほんの僅かにその“ズレ”を記憶していた。

ベースライン後方から音を立てて滑るようなステップ。

クレー特有のスライドでギリギリの打点に身体を滑り込ませ、捉えた。

「っ、速い…!」

見ていたスタッフが思わず声を漏らす。

ボールは時速130kmを超えるラリーの中で、1球たりとも凡打がなかった。

とにかく打球音がおかしい。

芯でしか捉えていない音が、15本以上連続する。

その間、フットワークも呼吸も乱れず、誰も何も喋れなくなる。

冬のはずなのに、九条の髪からは汗が落ちていた。

「……温度感覚がおかしくなるな」

早瀬が呆れたように呟いた。

医療チーム側の彼らですら、これは**「練習」というより対決に近い**と直感する。

九条は、一切手を抜いていない。

それどころか――

時雨のラケット面を試すように、どんどんボールを際どく散らしていた。

スピン量、球威、打点の高低。

すべてが「ここを打てるのか?」と問うようなコース取り。

そして時雨は、その問いに食らいついてくる。

“なんとか追い付いている”のではなく、少し余裕を残しつつ対応して、打ち返している。

蓮見が口の中で漏らす。

「……昨日と、違うな。こいつ……もう、掴みかけてる」

途切れないラリー

クレーの赤土が、まるで粉塵のように舞い上がる。

それが何度も起きるのは、二人がほとんど同じ地点で何度も何度もスライドしているからだった。

ラリーは途切れない。

さっきのラリーは19本。

その前は26本。

今、打ち続けているラリーは――もう40本を超えている。

「おいおい、途切れねぇぞ……」

志水がタブレット越しに表示された球数を見て、呟いた。

昨日は最長でも15本前後。

時雨の身体が、明らかに対応してきている。

フォームが崩れない。足が止まらない。

一球ごとの間隔も、昨日と比べて半テンポ速くなっていた。

「九条が本気のラリー続けてる時点で異常なんだが、こっちも異常に仕上がってる……」

蓮見が頬をぬぐいながら小さく笑う。

時雨の息は上がっている。だが、整っている。

リズムを作っているのは、もう九条だけじゃない。

いや、むしろ――

この“静かな殺し合い”に、時雨が片足を突っ込んできていた。

「……もしかしたら、30分まるまるラリー続くかもしれません」

早瀬が時計を見ながら、半ば呆れたように言った。

その瞬間、九条の打球が変わった。

より深く、より強く。

スピンの量が、一段階上がった。

(ここからが、“本当の強度”だ)

そう言っているようなボールだった。

それでも――

時雨は、打ち返した。

タイピングマシン 澪

キーボードの打鍵音が、止まらない。

まるで、一定のリズムで鳴り続ける電子音のように、澪の指先はタイピングを続けていた。

――カタカタカタ、カタカタカタカタッ。

瞬きすら、していない。

背筋は伸び、肩も揺れず、目線はずっとディスプレイの一点を捉えたまま。

余計な動きは一切ない。最小限の指の動作だけで最大限のアウトプットを出す、人間ルームランナーのような“生きた効率”。

「……今日、なんかいつにもまして速くない?」

「新人の子、ちょっと怯えてない……?」

「これ、見て学べってこと……?」

「いやもう、速すぎて逆に何も学べないよ……」

後輩たちの小声が、島の端でざわつく。

「え、さっきから一度も水飲んでなくない? てか瞬きした……?」

「してない。私、今ずっと見てたけど、してない」

一瞬だけ、澪が右手でCtrl+Sを叩いて保存し、視線をスライドして時計を見る。

15:59。

「……あと1時間」

小さくつぶやいて、何かを決意したように背筋を整える。

そして再び、爆速モードへ突入。

カタカタカタカタ――。

周囲の空気が澪の周囲だけ「別の時間軸」で流れているような、不思議な圧があった。

狂気の30分

――ピピッ。

低く短い電子音が、ラリーの渦を断ち切った。

「……ストップ、30分」

蓮見の声が、タイマーの終了を告げる。

コートの端に設置されたクロックが、ちょうど“00:30:00”を指して静止していた。

それと同時に、ボールがようやくネットを越えず、乾いた音を立てて赤土の上に転がった。

誰も責めない。むしろ、**「よく続いた」**という無言の拍手すら感じる空気だった。

「30分か……」

志水がぼそりと呟く。

数字だけを見ればシンプルな時間。しかし、**“止めずにラリーし続けた30分間”**は狂気の域。

時雨は、ゼェ……と息をつき、タオルで顔を覆う。

背中は汗でびっしょりと濡れ、Tシャツの色が一段濃くなっている。

それでも、顔は笑っていた。

(これ、まだいける。まだいけた)

誰も口には出さないが、**“終わらせたのは時計だった”**ことは全員が知っている。

九条は無言のまま、歩いてベンチに戻る。

レオンが差し出した冷水を無造作に受け取った。

「……身体チェック入れるか」

早瀬がタイマーを見ながら、淡々と言った。

「異常はないか確認しておいた方がいいですね」

神崎医師も隣で静かに頷く。

誰も興奮を口にしない。

むしろ、**「これが普通」**のように、淡々と流れていく。

それが――

“チーム九条”の異常性だった。

チーム時雨は青春してます

「……え、今の、30分フルで続けてたってこと?」

「うそでしょ、何回ラリーしたのあれ……200? 300?」

「しかも九条雅臣が相手でだよ?」

興奮を抑えきれない様子で、時雨チームのメンバーたちがベンチの脇でざわつき始めた。

声は小さく、でも熱を帯びている。

「悠人、なんか強くなってない……?」

「うん、ていうか、何か掴んでる感じがする」

最年少のスタッフがぽそりとつぶやいたその言葉に、周囲が小さく頷いた。

「マジで、全豪のあの準々決勝から進化してるよね」

「てか、試合じゃここまで続かないじゃん、絶対」

「……うん、試合で九条相手に30分打ち続ける展開なんて来る前に終わる」

笑い混じりに言いながらも、誰もがその意味を知っていた。

「九条と対等に30分打ち続けた」という事実が、どれだけ異常か。

その中心にいた時雨悠人は、すでにベンチに戻っていたが――

背中から立ち上る熱気は、まだ冷めていなかった。

「……すげぇな、あの人」

スタッフの一人が、練習終わりに給水している九条をちらりと見て、ぽつりと漏らす。

「でも、ちゃんと水飲んでるの、ちょっと安心した」

「わかる! なんか“九条雅臣=水も飲まない伝説の男”って勝手なイメージあったよね」

くすくす笑いが広がる。

「悠人くん、明日も打つんでしょ? やばいよ、これ……!」

「……でも、いいな」

「え?」

「この感じ……なんか、青春って感じしない?」

「……え? うちら今、プロのツアーチームなんだけど?」

「……プロって、青春してるもんだよ」

思いがけず真面目な言葉が落ちて、少しだけ空気が和んだ。

さりげないやり取り

メンテナンス中。

氷川が水とタオルを差し出す。九条は水を一口だけ含み、左手首のApple Watchを軽く操作する。

通知先は、澪ただ一人。

「焦ってミスするなよ」

それだけ。

指示とも、叱咤とも取れる。

でも――彼女には、それが“気にかけている証拠”だとわかる。

⸻

午後4時2分。オフィス内の澪。

鬼のような速度で打っていた手がピタリと止まる。

次の瞬間――キーを打ち始める速度は、さらに加速した。

たった数秒で、返信完了。

「動揺してタイプミスした」

送信。

送ってから、「いや何やってんの私……」と顔を覆う。

けれど、次の瞬間には背筋を伸ばし、また画面に向き直る。

周りの同僚たちは、まさかこの無表情の鬼打ちタイピングの裏で、

彼氏(とは言ってない)がラリー中のクレーコートからピンポイントメッセージ送ってきてるなんて、夢にも思わない。

午後4時3分。屋内クレーコート、サイドのベンチ。

神崎医師と早瀬トレーナーが、淡々とメンテナンス作業を進める中、

九条は腕を持ち上げ、Apple Watchの通知を確認する。

表示されたのは、たった一言のテキスト。

「動揺してタイプミスした」

その文字を見た九条は、目を伏せ――

ほんのわずかに、唇の端を持ち上げた。

誰にも気づかれない、ミリ単位の表情変化。

それでも、確かにそこに“ぬくもり”があった。

そのまま腕を元に戻し、タオルで汗を拭う。

すぐにまた、呼吸を整える作業に戻った。

まるで、最初から何もなかったように。

絶対に終わらせる決意

午後4時58分。

澪の両手は、もはや自分の意志よりも、習慣と集中の延長で動いていた。

──あと1時間。

Apple Watchの針が、残された時間を無言で刻んでいく。

画面の向こうでは、同僚が「今日すごいよね…」「なんか追い詰められてる?」と囁いているが、もう耳に入っていない。

カタカタカタカタッ──

キーボードの音が、怒涛のように続く。

目も乾ききっている。

背中は固まり、肩が重い。

それでも止まらない。

「18時までに終わらせろ」

彼からの命令が、脳裏に焼き付いている。

強制じゃない。けど、“あの人の言葉”だから、澪の中で“最優先の約束”に書き換わる。

あと1時間。

今夜、楽しみにしていた”イベント”がある。

今週分の仕事だけはきっちり終わらせておきたい。

どんな顔で、あの人に会いたいかは、誰より自分が知っている。

18:00

キーンと張り詰めた空気の中に、機械的な電子音が割り込んだ。

ピピピ……ピピピ……

ラリーは、ちょうどその音を合図にするかのように止まった。

二人同時に動きを止め、ラケットを下ろす。

まるで意図したかのようなシンクロ。

どちらがミスしたわけでも、打ち疲れたわけでもない。

「──ここまでだな」

先に口を開いたのは時雨だった。息は上がっているのに、どこか楽しそうに笑っている。

額から流れる汗が、顎を伝って地面に落ちる。

九条も、無言で頷くだけ。

肩が上下し、シャツの背中は完全に濡れていた。

クレーコートなのに、まるで真夏のハードコートで戦ったような熱気。

その場にいた全員が、空気の温度と密度に飲まれていた。

コートの外、神崎と早瀬がすぐに動き出す。

氷川もタオルとドリンクを手に近づきながら、ちらりとApple Watchを見た。

「ちょうど18:00です。今日もぴったり終わりましたね」

【18:04・澪】

職場の自席。PCモニターの通知バナーがふわりと浮かび上がる。

“お疲れ”

たった四文字。

それだけで、全身の力がふっと抜けた。

「あ……終わった……」

つぶやきながら背もたれに寄りかかる。

誰にも聞こえないほど小さな声で。

澪は、自分でも気付かないうちに、少しだけ微笑んでいた。

【18:07・職場】

「ねえ…見た?」

「うん、綾瀬さん、マウス一回も触ってなかったよね?ずっとキーボードだけで操作してた…」

「しかもめっちゃ速くなかった?人間の速さじゃないんだけど…」

「ターミネーターかと思った」

数メートル離れたところから、同僚たちのヒソヒソ声が聞こえてくる。

澪は聞こえていないふりをしながら、ひとつ深呼吸して、椅子から立ち上がる。

(…早く帰らなきゃ)

お腹は空いてるけど、疲れてるけど――

今日だけは、18時ぴったりに席を立つと決めてた。

誰にも知られずに、あの人に“ちゃんと間に合うように”。

砂に塗れて

ラリー終了のタイマーが鳴った直後、

九条と時雨は無言のまま、ほんの一拍、息を整えるように立ち尽くした。

足元を見下ろせば、赤土の細かい粒子が靴とソックスの隙間から染み出している。

膝下には、スライディングの跡が幾筋も残っていた。

「……マジで倒れるかと思った」

タオルを首に巻いた時雨が、息を吐きながら笑う。

九条は何も言わず、片手で汗を拭いながらロッカールームの方へ歩き出す。

「あー、シャワー浴びてくるわ。もう砂が体の中に入り込んでる感じする」

後ろから付いていきながら、時雨も続く。

通路の途中で、早瀬がタブレットを片手に、笑みを浮かべて出迎えた。

「2人とも、汗と赤土でベッタベタ。スパイクじゃないのにようスライドしたね」

時雨が苦笑しながら答える。「この人が止まんないんだもん。俺が止めたら怒られそうだったし」

九条は着替えバッグを開けながら、

「喋るなら先に行くぞ」

とだけ言い残して、更衣室のドアを静かに開けた。

シャワールームに入る直前、九条は無言でApple Watchを外した。

ちょうどその瞬間、通知が震えた。

「雅臣さんも、お疲れ様」

シンプルな文字列。

だが、九条はそれを見つめたまま、数秒間だけ動きを止めた。

まるで、長いラリーのあとに深く呼吸を整えるかのように。

フッと、口元がほんの僅かだけ緩む。

すぐに表情を戻して、無造作に時計をタオルの上へ置いた。

そして、何も言わずにシャワーの扉を開けた。

シャワー室の会話

隣のブースから、シャワーの水音に混じって声がした。

「まさかお前と一緒にシャワー浴びることになるとはなあ…」

その言い方に、九条は静かに眉をひそめた。

「妙な言い方をするな」

「いや、ほら、言い方が悪かったって。チームメイトでもないのに、シャワーブース隣同士って、ちょっと不思議な感じじゃん」

「……そうか」

淡々とした声だったが、少しだけ口元が緩んでいる気がした。

石鹸の香りと、蒸気に揺れる静けさ。

互いの姿は見えないが、距離だけは確かに近い。

シャワーの音が、タイルの床を打ち続けている。

その向こうで、時雨の声がした。

「お前、全豪の時より良くなったよな」

九条は、すぐには答えない。

泡を流しながら、肩をゆるく回した。

その沈黙を咎めるでもなく、時雨は軽い調子のまま続ける。

「……何がってわけじゃないけどさ。雰囲気? 空気? なんか、違う」

九条は視線を上げず、正面のタイルを見たまま言った。

「気のせいだろう」

「かもな」

笑うような、笑わないような声。

だが、それ以上は踏み込んでこない。問い詰めない。

ただ、気づいたことを置いていっただけ。

シャワーの音が、再び二人の間を満たす。

水の向こうで、九条はふと息をついた。

何かを誤魔化すように、何かを認めないように。

その変化が、どうして生まれたのか。

言葉にされることはない。だが――感じ取る者は、いる。

シャワールームのタイルに、水音が反響する。

カーテン越しに姿は見えないが、時雨の声はよく通る。

「お前とこんだけ会話できるって、ATPの選手の中で俺がトップじゃね?今度自慢していい?」

九条はタオルで髪を押さえながら、何も返さない。

だが、それを否定もしない。

「……って、否定しないのかよ。認めたってことでいいな、これ」

「勝手にしろ」

低く、湯気に溶ける声。

それを聞いた時雨は満足げに笑った。

「いや、冗談抜きで。全豪のときより、今のお前の方が、ちょっと喋るし、ちょっと……あったかい」

一拍、間が空く。

九条は手を止めずに、タオルで首筋の水を拭う。

「それが強さかどうかは、知らんけどさ」

「お前、浴びんの早くないか? 早く帰りたいとか?」

時雨がそう言うと、カーテン越しの向こうで、微かに動きが止まった。

一瞬の間――九条は、返す。

「必要なことは済ませた」

「……へえ」

その“必要なこと”の中に、誰かの姿がちらつくのは、時雨の勝手な勘だ。

けれど、まったく見当外れってわけでもない気がした。

「じゃあ俺は、ちょっと無駄にゆっくりしてこーっと。なに、誰も待ってねーし」

冗談めかして笑いながら、時雨はシャワーの温度を少しだけ上げた。

小綺麗な着替え

ロッカールームのシャワーを終え、髪を拭きながら九条が私物のロッカーを開けた。

乾いた空気の中に、柔軟剤と香水のごく微かな香りが混じる。

時雨がタオルを肩に掛けながら横目で見ると、九条は白シャツに細身の黒のスラックスを手に取っていた。

──汗を流したあとのラフなスウェット、みたいな選択肢は一切ないらしい。

「……このあと、どっか行くの?」

軽く聞いたはずの一言に、九条はボタンを留めながら、少しだけ間を置いて返す。

「帰るだけだ」

「その格好で?」

「問題あるか」

完全に否定するわけでも、理由を語るでもない。

それがかえって“誰かに会う”ことを匂わせる。

時雨は笑って肩をすくめた。

「いや。別に。でも、俺だったらその格好でならデートでも行くなって思っただけ」

九条は鏡越しに、ほんの一瞬だけ視線を返す。

その表情に、微かに揺れるものがあったのを、時雨は見逃さなかった。

「お前、いつも家でそんなきちっとした格好してんの?ジャージとかスウェットとか着ない人?」

少しの間を置いて、九条は答えた。

「……着ない」

「えぇ……ガチかよ。そんなんでくつろげる?」

「不便はない」

まるで誰かに“見られる”ことを前提にしたような服装だなと、時雨は思う。だが、それを言葉にすることはなかった。

時雨がタオルで髪を拭きながら言った。

「じゃあ、また……明日?でいいの?」

翌日は土曜日。だが、九条雅臣という男に“土日”という概念があるのかは疑わしい。勝手な先入観かもしれないが、365日、自分のルールで生きている気がしていた。

九条はタオルを畳み、静かに返す。

「いや、明日と明後日は来ない」

「……お前、土日休み?」

「ああ」

思わず、へぇ、と小さく声が漏れた。

人混みや騒音を嫌いそうな人間が、わざわざ“世間と同じタイミング”で動きを止めるのか。こういうタイプは、むしろ空いている平日に動いて、土日は避けるものじゃないのか。

けれど、本人はそれ以上何も言わない。

(やっぱ、誰かいるんだろうな)

そう思ったが、時雨は突っ込まなかった。言葉にした瞬間、何かが壊れる気がした。

「……ま、了解。じゃあ月曜な」

軽く手を挙げ、冗談半分の笑みを浮かべる。

九条は何も答えず、ただ一度、視線を向けてからロッカーに向かった。

帰宅

九条レジデンス。

リビングのドアが開く音に、ソファで書類に目を通していた九条が視線を上げた。

「ただいまー。今日めっちゃ目乾いた!」

澪がコートを脱ぎながら、まるで武勇伝のように明るく叫ぶ。

「……何かあったのか?」

「集中し過ぎてまばたきしてなかった!」

得意げな顔で胸を張る。理由を聞いて、九条は呆れたように一言。

「ばかか」

「ひどっ! 頑張ってきた私に対してもっと優しくしてよ!」

澪は抗議するように言ってから、バッグを置きにパタパタとゲストルームへ向かった。ちょうどキッチンでは、レオンがディナーの準備を終えたところだった。

「今日のメインはローストチキンです。眼精疲労に効くかは分かりませんが、美味しく作りましたよ」

「最高〜!やっぱりここが私の帰る場所だ〜!」

彼女はわざとらしく腕を広げて椅子に座る。九条はその様子を黙って見つめながら、口元だけ、わずかに緩めた。

今日の報告

食事中、澪はローストチキンにナイフを入れながら、九条に話しかけた。

「今日は時雨さんとの練習、どうだった?」

そう聞いた澪に、九条はいつもの調子で簡潔に答える。

「三十分、ラリーした」

「……三十分だけ?」

ちょっと拍子抜けしたような顔をする澪に、九条は水を一口飲んでから平然と続けた。

「三十分を何セットか繰り返す」

「……え、それって、ずっと止まらずにラリーし続けるってこと?」

「そうだ」

「嘘でしょ……え、ずっと?打ちっぱなし?交互に?」

「当然、交互だ」

「そういうことじゃないよ!?よくそんなの続くね……」

澪は目を見開いたまま箸を止める。

「しかも午後1時〜6時まで、クレーコートで」

「…クレーコートって、どんなの?」

澪が首をかしげながら手を止める。

「泥ってこと?土?」

「砕いたレンガと石灰、それに細かい砂を混ぜたものだ」

「……なんか、グラウンドっぽい?」

「見た目は赤土。でも感触は全然違う。滑るように移動するのが基本になる」

「滑るの?転ばないの?」

「スライディングする。あえて滑ることで止まる。止まってから次の球へ移るために必要な動作だ」

「へぇ……じゃあ、ハードコートと全然違うんだね」

「違う。ハードは表面が硬い分、ボールのスピードも出やすい。だがクレーは土が深い分、バウンドが高く、球速が落ちる」

「ってことは……試合も長くなる?」

「長くなる。だから、ラリーが続くことを前提に練習する」

「なるほどねぇ……」

澪は素直に感心したように目を丸くする。けれど、すぐにふと何かを思い出したように顔をしかめた。

「……っていうか、そんなコートで30分も連続で打ち続けてたの? 汗だくじゃん。倒れるよ!」

「倒れてはいない」

「だからそういうことじゃなくない!?」

ジャリジャリ

「なんか、口の中にも砂入りそう。ジャリジャリしなかった?」

澪がふいに言って、九条は箸を止める。

「…どうやったら口の中に入る」

「え、汗だくだし、滑るって言うし、シャッて動いたら風とか巻き上がって……こう、舞い上がって……」

ジェスチャー付きで説明する澪の姿に、九条はほんの少しだけ眉を動かした。

「砂を吸い込むほどのラリーはしていない」

「でも靴とか絶対砂まみれだよね? なんかザーッて出てきそう」

「出てきた。シャワー前に靴裏叩いて、ソックスは捨てた」

「やっぱりー!」

澪はなぜか満足そうにうなずいたが、すぐに真顔になる。

「……って、ソックス捨てるほどなの!? その状態で30分ラリー何本もしたの? ほんと倒れるって……」

「倒れていない」

「またそれ!」

思わず声を上げた澪が、苦笑しながら茶碗を持ち直した。

「テニスって体力いるスポーツって聞いてはいたけど……予想以上だわ。そりゃ食べるわ」

澪は茶碗を持ったまま、しみじみと呟いた。

「今日もレオンさんのごはん、きれいに完食だったよね?」

九条は淡々と答える。

「必要な量だ」

「うん、知ってる。ていうか、私も今日けっこう頑張ったんだけど、そっちはその何倍も動いてるんだもんね。なんかもう……人間の基準じゃない」

「普通の練習だ」

「それを“普通”って言える時点で、やっぱり人間じゃないかも」

彼女が笑いながら言うと、九条は一瞬だけ視線を逸らし、ふと口元を緩めるような、緩めないような微妙な間が流れた。

「……今日はよく食べて、ちゃんと寝ろ」

「……うん。そっちもね。あんまり“普通”をやりすぎないように」

太るかも?

レオンがサーブしてくれる料理は、今日も抜群に美味しい。

澪は「今日のこれ、めっちゃ好き」と言いながら、ほかほかの野菜と肉を口に運ぶ。

「私デスクワークだから、同じもの食べてたら太るかな?太ってきたら言ってね」

九条は箸を止める。

「言わない」

「えっ、なんで? やばいって思ったら言ってくれていいのに」

「自分の身体は自分で管理しろ。他人に委ねるな」

「うーん……そうなんだけどさあ……。その言い方、ちょっと冷たい」

「……食うなら、ちゃんと食え。中途半端に残すな」

「はいはい、分かりましたよ~」

レオンがテーブルを片づけながら、手際よくキッチンへと戻っていく。

澪はまだ残っていたスープを名残惜しそうに飲み干し、「ごちそうさまでした」とにっこり。

「美味しかったね、今日も」

「そうだな」

九条は食器を片付ける手を止めず、視線だけを澪に向ける。

その目の奥に、何か別の“準備”があるのを、澪は知っている。

今日は、そういう約束をしていた。

自分から言い出したんだから、もちろん覚えてる。

(ちゃんと食べなきゃ……体力、いるし)

澪は自分に言い聞かせるように、お茶を一口飲んだ。

でも九条は、何も言わない。いつも通りの無駄のない動きで、静かにナプキンを畳んだだけ。

“まだレオンがいるから”。

二人とも、それを分かってる。

ただ、それだけだった。

夕食後、キッチンを片付けながら、レオンが冷蔵庫を指さす。

「冷蔵庫に入れておいたので、二人で温めて食べてください。おやすみでも、ちゃんと規則正しく食事してくださいね?」

「わかりました!」

澪は胸を張って、元気よく敬礼する。

「月曜からまた練習あるからちゃんと食べるとは思いますけど……九条さんは監視役がいないとすぐメンテサボろうとするので」

「大丈夫です!お任せください。ちゃんと食べさせます」

すっかり“チーム九条”の一員のように馴染んでいる澪に、レオンは満足げに頷いた。

「じゃあ、よろしくお願いします」

「……早く帰れ」

静かにそう言った九条の声に、レオンは眉一つ動かさず笑う。

「はいはい、じゃあ二日間ごゆっくり。お邪魔しました」

まるで親戚の世話好きなおばちゃんのようなトーンで言い残し、彼は手を振って帰っていった。

玄関の閉まる音がして、ようやく部屋の中に、二人きりの夜が戻ってきた。

お風呂

レオンが帰って数分。室内には静けさが戻り、澪はダイニングの椅子に座ったまま、ふっと小さく伸びをした。

「……ねえ、お風呂、一緒に入る?」

不意に澪がそう言うと、九条はすでにキッチンから片付けを終えて戻ってきていた。

「……構わない」

わざわざ肯定もしないような、冷静な返答。それでも澪は嬉しそうに笑った。

バスルームには、シャワーの音とわずかな水音だけが響いていた。

湯船の中に半身を預けた九条は、濡れた前髪を軽くかき上げると、そのままじっと澪の背中を見つめている。

澪は、しゃがんだまま黙々とシャンプーを泡立てていた。

最初は気付かなかったが、ふとした瞬間に、その“視線”の存在に気が付く。

(見られてる……)

意識した途端、手の動きがほんの少しだけぎこちなくなる。

泡がこぼれ落ち、指先が滑った。気にせずまた泡立てる――ふりをして、心の中でそっと息を吐く。

「…なに、見てるの?」

思わず問いかけた澪の声は、シャワーの音にまぎれてかすかに震えていた。

九条はすぐに答えない。代わりに、わずかに水音を立てて湯に沈みなおし、静かに言った。

「……洗っているだけなのに、目が離せないだけだ」

澪の手が、止まった。

「そ、それ褒めてる?」

「どう受け取るかは、お前次第だ」

その声は低く、淡々としているのに、妙に熱がこもって聞こえる。

澪は頬に触れた泡の感触で、ようやく自分が赤くなっていることに気付いた。

「……ちゃんと流してから言ってよ、そういうの……」

苦笑しながらも、耳まで赤くなった澪の背中に、九条の目線はなおも静かに注がれていた。

ようやく髪を流し終えて、肩から滴る水を軽く拭ったときだった。

「――お湯に入ってこい」

湯船から九条の声が落ち着いたトーンで響く。

命令というほど強くはないけれど、拒否の余地は感じられない言い方。

澪は一瞬、手を止めた。

「……いま?」

「それ以外に、いつがある」

まっすぐな眼差し。湯の湯気でわずかにぼやけているのに、視線の強さだけはくっきりと伝わってくる。

澪は、タオルを取るようなふりをしてから、小さくため息をついた。

「……わかった。もうちょっとだけ待ってて。ちゃんと流してから入るから」

「当然だ」

九条の答えはいつものように素っ気ないのに、どこか機嫌が良さそうにも聞こえた。

澪は、背中に視線を感じながら、すすぎの残りを丁寧に流す。

髪が背中に張りつき、しっとりと肌を冷やすのを感じながら、心のどこかで思う。

(たまには、こういうのも悪くない…のかも)

そうして澪は湯船に足を入れ、ぬるりと九条の隣に身を沈めた。

湯気の向こうで、彼が少しだけ、目を細めた気がした。

澪が湯船に身を沈めた瞬間、

九条の膝に、自然と太ももが触れた。

「……ごめん、狭かった?」

小さくつぶやくと、九条はすぐに答えない。

ただ、わずかに体を寄せて、彼女の背に腕を回す。

「問題ない。もっと寄れ」

その言葉のとおり、

澪の身体は、九条の胸元へと引き寄せられる。

肌に触れる湯が、熱いのか、それとも彼の体温なのか、もうよくわからなかった。

「……見ないでよ」

「見ていない」

「絶対見てた」

「……見ていた」

その答えに、澪は笑って小さく抗議の声をあげる。

けれどすぐに、その笑いも、声も、すべて彼の口に塞がれた。

深く、静かで、

ゆっくりと沈むようなキス。

お湯の音に紛れて、濡れた指先が肩をなぞる。

鎖骨から胸元へ、指が辿るたび、身体がわずかに跳ねた。

「……こんなとこで……」

「動くな」

言われたとおりに、澪は小さく息を飲んだまま、九条の手に身を任せる。

だけど、どれだけ触れられても、どれだけ熱を注がれても、

彼はそれ以上、踏み込んでこない。

唇を離したあと、九条はぽつりと呟いた。

「中まではしない。湯船では、入れない」

「……わかってるよ」

そう言いながらも、息は浅く、目は潤んで、

澪はわずかに肩を震わせていた。

その震えごと抱き締めながら、九条は濡れた髪を撫でる。

お湯の中で、夜はまだ、静かに続いていた。

▶ 続き(BOOTHへ)

コメント