こっちは地獄

「…続けるぞ」

九条の声に、時雨がうんざりした顔を向けた。

「続けるぞ、じゃねぇよ。こっちはもう3セット分くらい動いてんだけど」

九条は返事をしない。ただ、少し汗を拭ってラケットを構える。

彼のグリップは、すでに滑り止めテープが湿って変色していた。

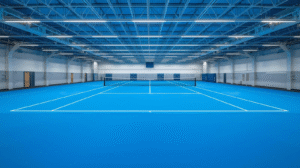

――クレーコート。

冬でも乾いた砂が細かく舞う。

足を滑らせたときの音、軋むようなスニーカーの摩擦音。

熱はそこまでないはずなのに、九条の体からは止まらないほどの汗が落ちている。

ラリーは延々と続いた。

ただのラリーではない。

一本一本が本番さながらの“試合形式”。

フォアのストレート、クロスへの切り替え、スライス、ドロップ、ボレー。

相手の動きに合わせてわざと“甘い球”を打ち、ラリーが終わらないように調整する。

――すべては、「耐えるための練習」。

「……お前、冬の室内で、ここまで汗かけるってすげぇな」

時雨が肩で息をしながらぼやくと、九条は一言だけ返す。

「汗をかかない練習に意味はない」

呼吸も表情も一定。

でも、服は背中までびっしょりと濡れている。

髪の毛も額に貼り付き、白い息だけが静かに漏れる。

彼にとってこれは調整ではない。

“戻す”練習。

いや、“戻す以上”のものを要求している。

澪が何本目の映画を観終える頃も――

九条は、砂の上に立っていた。

「お前真夏のオーストラリアの屋外テニスコートで、水も飲まなかっただろ!!」

呆れたように叫んだ時雨の声に、九条はわずかにこちらを見た。

そして淡々と――

「……あれは試合時間が短かっただけだ。クレーはそうはいかない」

「その理屈でいくなら、もう生き物としてアウトなんだわ、お前」

「本番で動けなければ意味がない。今日の動きのままでは、明日の練習も精度が下がる」

「はいはい、いつものやつね……」

そうぼやきながらラリーに戻ろうとする時雨に、九条がふいに言った。

「お前がナダルの動きができれば最適なんだが」

そう言いながら、九条の目線は淡々としていたが、その裏にある“現実”は重い。

スペインで育ち、幼い頃からクレーに慣れ、トップスピンと粘りの戦術を叩き込まれた男。

全仏で13回優勝し、15年間で93勝2敗という、もはや“クレーと一体化した存在”。

時雨がそれを言われて苛立つのも無理はない。

「ナダルじゃなくて悪かったな!!」

「……ナダルだったら、今頃俺の代わりに世界一だ」

ぼやき混じりの声に、誰も笑わなかった。

九条のトレーニングに“冗談”の要素は、存在しない。

ナダルを再現?

時雨と九条が打ち合うラリーの音が遠くから響く中、氷川尚登と蓮見拓也が静かに立って様子を見ている。

「……ナダルなら、どう返すと思う?」

そう呟いたのは蓮見。

誰に聞かせるでもなく、独り言のように。

「クレーの跳ねに慣れてるし、球際も強い。下がって回り込みながら、全部拾ってくる。あのバックハンドを上から叩き潰すには、軸を崩させるしかない」

氷川はすぐに答える。迷いのない冷静な声。

「……問題は、ナダルがここにいないことだ」

「でも、あの人は本気でナダルを想定して動いてる。こっちが用意できる限界まで“ナダルっぽさ”を再現しないと意味がない」

「じゃあ、方法を考えようか」

蓮見の目が冴える。

戦術家としてのスイッチが入る瞬間だった。

「……トップスピンばっかり打つマシンを導入して、時雨の相手もしつつ、そっちの球も返すとか?」

蓮見が、まるで冗談のように口にした。

けれど氷川は冗談として受け取らなかった。

「二対一の変則ラリー。しかも片方は変化球のみのマシン球。常時高バウンド」

「要するに、“打っても決まらない地獄”を作るってこと」

「――本番のローランギャロスみたいに」

二人の視線が自然と九条の方へ向く。

時雨と延々打ち合いながら、息も上げずに球を打ち返すその姿は、もう“試合”を超えていた。

「…やりすぎだって、誰か止めないのか?」

蓮見が肩をすくめる。

氷川は静かに言った。

「止めて止まるなら、とっくに止めてます」

速さに強い王者

「3月ってまだハードコートの大会あんのに、こんなクレーばっかやってて良いの?」

時雨がラリーの合間に息をつきながら訊いた。

「ハードは試合の展開が早い。順応できる」

九条はタオルで汗をぬぐいながら、淡々と返す。

「確かにお前の試合の速さ異常だもんな。とくに芝」

「……芝は反応の遅れが致命的になる」

「いや、それにしても速すぎんのよ。球出した瞬間、もう返ってきてんだもん」

横で聞いていた蓮見が口を挟む。

「でもお前、遅いサーフェスも好きだよな。クレーでここまで自分から打ちに行くやつ、珍しいって」

「時間を奪われるからこそ、能動的に仕掛ける」

九条はコートを見据えたまま、表情を変えずに言った。

「でもさ、クレーで練習してると、まだゾーンの入りが浅いっていうか、人間らしいよな。汗かくし」

時雨が冗談めかして言うと、九条はラケットを振りながら低く返す。

「…お前が喋るからだ」

「喋ったの聞こえてるのが人間らしいんだって」

にやっと笑って挑発するようにラリーを続ける。

「なら今から無視する」

「こわ」

時雨は笑いながら、ひと呼吸置いて打ち返す。

そのやり取りを横で見ていた蓮見が、氷川にぼそっと漏らす。

「……こいつら、ほんとに会話しながら練習してんのがすごいわ」

氷川は無言のまま頷いた。

その視線の先では、ラリーのテンポが一段ギアを上げていた。

「お前ら、よく喋りながら打ち合えるな。自分から追い込みに行くスタイル?」

クレーコートの外から、蓮見が呆れたように声をかける。

ラリーの最中、時雨が肩越しに笑う。

「決めに行くってより、決めずに打ち合うことが目的だからだろ。なあ?」

「お前がナダルなら、本気で打ちに行ってる」

九条は淡々と返しながら、ノールックでボールを深く沈める。

「こえぇなそれ」

思わず蓮見が笑って肩をすくめると、氷川が静かに呟く。

「ナダルじゃなくてよかったですね」

「ほんとにな」

練習後のシャワー

試合後のように泥と汗にまみれたウェアを脱ぎ捨て、九条は無言でシャワールームに入った。

シャワーの音が響くなか、すぐ隣のブースで水音が止まる。

「お前、ちょっと変わったよな。何かあった?」

時雨の声が、湯気のなかから投げかけられる。

「……別に何もない」

九条はタオルで顔をぬぐいながら淡々と返す。

「言いたくないってわけね」

「何もないと言っている」

「全豪の時と明らかに違うから、“何もない”は嘘だわ。絶対に何かある」

シャワーの水が止まり、しばしの沈黙。

九条は視線を逸らしたまま、無言を貫いた。

「俺は、全豪の時のお前より、今のお前の方が好きだよ」

隣のシャワーブース越し、時雨がさらりとそう言った。

九条は一瞬、返事をためらったが――わずかに息を吐いて、乾いた声で返す。

「……俺にそっちの趣味はない」

「そう言う意味じゃねえよ」

時雨の声には、少しだけ笑いが混ざっていたが、真意はふざけていなかった。

湯気の中、しばし沈黙。再び時雨の声が響いた。

「お前、男にもモテんの?」

「……」

「否定しないのな」

小さく吹き出すような音。

それ以上、ふざけも詮索もせず、時雨は黙ってシャワーを止めた。

この男が話すときは、からかいに見えて、本質を突いている時がある。

九条も、それがわかっているから何も言わない――その沈黙が答えになる。

シャワーを終えた九条が、タオルで髪をざっと拭いたかと思うと、躊躇なく着替えにかかる。

その手際の良さに、隣でまだ身体を拭き終えていない時雨が首を傾げた。

「……早くね?」

「無駄な時間は過ごさない」

九条はそう答えて、さらっとしたシャツを身にまといながら鏡に目を向ける。

練習の汗も、シャワーの熱も、すでに全部切り替えたかのような整った顔つき。

そして――今日の服装も、どこか小綺麗だ。

何気なく、それでいて探るように、時雨が訊いた。

「……家で誰か待ってる?」

その問いに、九条の手がほんの一瞬、止まった。

ボタンをかける手が、ピタッと止まり、視線だけが鏡越しに泳ぐ。

(わかりやす)

時雨が心の中で苦笑する。

「ふーん……そっか」

九条はそれ以上、何も言わなかった。

だがその沈黙こそが、何より確かな答えだった。

その頃澪は

たっぷり昼寝したせいか、夕方にはすっかり目が冴えていた。

澪は大きく伸びをしてからソファを見渡し、ふっと苦笑する。

「……やば、生活感丸出し」

ブランケット、クッション、iPad、空になったカップとおやつの袋。

まるで「休日満喫中です」っていうセットみたいに、ソファの上に並んでいた。

このままじゃちょっと恥ずかしいな、と思って、さりげなく片付け始める。

ブランケットを畳んで、クッションを元の位置に戻して、

カップをキッチンに持って行って、テーブルも軽く拭いて。

“誰か来るわけでもないのに”

“でも誰かが帰ってくるから”

そんな気持ちが、自分の中に自然にあるのが不思議だった。

「レオンさんが夜ご飯作ってくれるから、私は何もしなくていいんだけどね」

ひとりごとのように呟いてから、クスッと笑う。

ブランケットをクローゼットにしまいながら、

「この“隠蔽工作”が、ちょっと楽しい」と思った。

コーチ蓮見の家庭

「――でさ、今日から“赤土の黙示録”開始だってよ。氷川の新兵器導入で」

夕食後、ソファに沈みながら蓮見がぼやくと、キッチンから奥さんの声が返ってくる。

「また九条くん?」

「うん。トップスピン地獄マシンと時雨のラリーを同時にやるとか言い出して。完全に正気じゃない」

「ふーん。でも、あなたが言い出したんでしょ?」

「そりゃークレーの王者の再現を求めてますからね、うちのボスは。もう、誰も止められん。氷川も乗っかってるし」

奥さんが皿をすすぎながら、少しだけ声のトーンを落とす。

「でも、九条くんが稼いでくれないと、あんたの稼ぎも減るからね。うちの家庭にも皺寄せが来るわけで」

「……はい。そのとおりでございます」

「だから、がんばれ。チーム九条の蓮見コーチ」

「俺、戦術担当なのに……なんで収支まで責任感じなきゃいけないんだ……」

「結婚したから。人生ってそういうもんでしょ」

「それを家庭で言われるの、地味にきついんだけど」

「でも正論でしょ?」

「否定はできない……」

「あんたも、クレーのラリーに参加させられてるの?」

「いや、今は時雨が来てるから、そっちが頑張ってくれてる」

冷蔵庫から缶ビールを取り出しながら、蓮見が応じる。

「でもナダル再現するんだったら、駆り出されるんじゃない?」

「……やめてくれ、言われると現実になる気がする」

優衣はくすっと笑いながら、冷えたグラスを渡した。

「がんばれ、元・現役選手」

「“元”は余計だろ」

「でも、現役だったら九条くんの壁役ぐらいできるでしょ?」

「今の俺がやったら、全身つるわ」

王様の帰宅

リビングのドアが開いて、玄関側からふわっと外の空気が入ってくる。

「ただいま戻りました」

先に入ってきたのはレオン。その後ろに、着替えて少しすっきりした九条の姿。

「あ、帰ってきた」

澪はソファから立ち上がりながら笑顔を向ける。

それを見て、レオンがすぐに軽く手を上げた。

「すぐご飯出しますからね」

「あ、ありがとうございます……って、なんかお母さんみたい。……いや、お父さんか?」

「できれば“お兄さん”が良かったですね」

「……うーん、包容力ありすぎてお兄さん感はゼロかも」

「それは残念です。では、昭和の“肝っ玉母さん”枠で」

「似合いそう〜!」

レオンは肩をすくめながら笑って、キッチンに向かった。

そのやりとりを黙って聞いていた九条は、スーツの袖をゆるくまくりながらソファに座る。

「何を盛り上がってる」

「いや、レオンさんが“肝っ玉母さん”枠だって話」

「……否定できないな」

ぽつりとつぶやいた九条の言葉に、澪もレオンも笑った。

リビングのソファに並んで座った二人。

キッチンでは、レオンが手際よく夕食の準備を進めている。食器の音と、ほのかに香る出汁の匂いが部屋に広がる。

「お前、寝てただろ」

いきなり九条がぼそっと呟いた。

「……なんでわかるの!?」

澪は一瞬で体を起こし、目を丸くする。

「顔が朝よりスッキリしてる。カマかけた」

「うわ、やられた!!」

澪はクッションを手にして、軽く九条の肩を叩いた。

「そういう頭の良さ、日常で使わないでください!」

「無防備な相手には効果があるからな」

「はいはい、どうせ私は無防備ですよー」

ふてくされたように澪がソファにごろんと横になると、九条はほんのわずか、口元を緩めた。

「だって久しぶりに何もしない休日だったんだもん。寝るよね」

澪はソファに寝転がったまま、開き直るように言い放った。

「…自分で言うか、それ」

「言うよー。だって、ご飯もあるし、洗濯もしなくていいし、外も出なくていいし。天国かって感じだったもん」

「良いご身分だな」

「おかげさまで!」

にやっと笑う澪に、九条はあきれたように目をそらす。

「……家に帰る理由にはなるな」

「え?」

「何でもない」

九条は立ち上がってキッチンのほうを見やり、レオンがこっちに気付いて軽くうなずいた。

「そろそろ、夕飯だ」

「わーい、ご飯だー」

ぴょんとソファから起き上がる澪を見て、九条の表情がほんの一瞬だけ、柔らかく緩んだ。

「お前、本当に成人してるのか?」

「どういう意味?」

じとっと睨んでくる澪に対し、九条は全く脅えもしない。

「子供っぽ過ぎる」

「言うと思った!外ではちゃんとしてますー。ここだけ限定ですー」

「嘘だろ?」

「嘘じゃないですー。あなたがヨット買う時の販売員誰だったと思ってるのよ」

「あれは別人格かと」

「同一人格です!記憶もあります!」

言い返しながらも、ソファのクッションに寄りかかるその様子は、完全にリラックスモード。

外ではしっかり者の営業ウーマンでも、今は気を許した“素”の顔。

「……お前はここにいる時だけ、やたら喋る」

「……しゃべっちゃダメ?」

「いや。……うるさいくらいが、ちょうどいい」

出会った頃

澪が髪をまとめて、ミネラルウォーターのグラスに手を伸ばす。

「お仕事モードの澪さんって、どんな感じだったんですか?」

ふいに声をかけてきたのはレオンだった。

「九条さん、お客さんだったんですよね?」

九条は口を開かず、箸を手に取る。

澪はペットボトルを握ったまま、ほんの少し目を泳がせてから、笑って答えた。

「…ただの営業ですよ。普通に、資料送って、メール打って、FaceTimeで打ち合わせして」

「へえ〜。九条さん、最初から顔出してたんですか?」

「ううん。カメラずっとオフで。名前も“M.K.”ってだけ。こっちは丸見えなのに、声しか聞こえなくてさ。なんか、人工知能と喋ってるみたいだった」

レオンが声を立てて笑った。

「でも、そのAIに2年かけてヨット売ったんでしょ?すごいじゃないですか」

「いや、売ったっていうより……ひたすら証明したって感じ。何を聞かれても、的確に、先回りして答え続けるみたいな。雑談とか、感情とか一切なくて。人間味は、最後まで“余白”だったんだよね」

レオンは興味津々といった顔で、九条の方をちらりと見た。

「ちなみに、いつ頃から好きだったんですか?」

レオンの無邪気な問いに、澪は一瞬言葉を失った。

「え……えっと……」

曖昧に笑ってごまかそうとするが、隣に座る九条がふと視線を上げた。

「正確に言え」

澪は思わず彼を睨む。

「そういうの、はっきり答えられる人って、すごいと思う…」

「じゃあ俺が答えるか」

「待って。待ってください」

レオンはにやにやしながら言葉を継いだ。

「九条さんのことだから、初回のメールの語尾の使い方とか、営業スクリプトのテンプレ外れた瞬間とか、そういう細かいとこで“好意の芽”を把握してそうですよね」

澪は顔を両手で覆った。

「……そういう人なんですよ……ほんとに……」

「顔真っ赤ですよ?」

「仕事での一通一通を分析されてたかと思うと、恥ずかしくて死ぬ…!」

九条は少しだけ笑みを浮かべた。

「ただの分析だ。感情は、もっとあとだった」

「……それって、どこからが“あと”なの?」

「会った日からだ」

澪が絶句するのを、レオンは満足げに見守っていた。

「そういえば、リモートで通話してた時さ」

澪がふと思い出したように言う。

「ひたすら先回りして要望を汲み取るのに、めちゃくちゃ頭使ったんだよ?毎回、集中力フル稼働でさ」

隣の九条は、コーヒーカップを口元に運びながらぽつり。

「今は何も考えてないな」

「は?失礼な!」

澪がむっとして声を上げる。

「これでも考えてるもん。例えば…今あなたが何を食べたいかとか、どの話題を振ったら機嫌がいいかとか!」

「全部外れてる」

「ぐっ……」

澪は唇をとがらせてテーブルに突っ伏した。

レオンが抑えきれずに笑いをこぼす。

「営業の時の澪さんと今の澪さん、ギャップすごいっすね…」

「これでもね、この歳でSunreefの担当になって、いろーんなことに気使ってるのよ!」

澪は腕を組んで胸を張る。

「後輩にも頼られるし!私だって、ちゃんと会社では――」

「頼る相手を間違えてる」

「……はい!?何その言い草!」

思わず立ち上がりそうになる澪に、九条はまるで“それが何か?”という顔でお茶を飲んでいる。

「私、けっこうちゃんとしてるんだからね!外では!」

「知ってる。だから買ったんだろう」

「うっ……」

その一言に言い返せなくなって、澪はぷいとそっぽを向いた。

コメント