準々決勝

「この大会から、次のパリバオープンまで日がない。時差に慣らす時間も満足に取れない。何度も言うが、深追いせず退く時は退け」

蓮見の声は低いが、明確に釘を刺していた。

「……今までにもコンディションが悪い試合はあった。それでも勝ってきた」

九条はタオルで汗を拭きながら答える。口調は落ち着いているのに、目だけは譲らない光を宿していた。

「それでも、だ」

志水が短く口を挟む。

「消耗の仕方を間違えれば、次の大会に響く。相手がアレクシオならともかく、今日の相手に無理をする理由はない」

氷川も静かに頷いた。

「あなたは勝てる試合を必ず勝つ。それは強みですが、同時に弱点でもある。私たちは、その“退く判断”を補うためにいるんです」

わずかな沈黙。

九条は無言で立ち上がり、ラケットバッグを担いだ。

返事はない。ただその背中は「結局は自分で決める」という意思を物語っていた。

危うさのない勝利

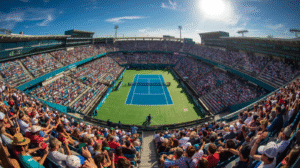

センターコートの空気は、緊張感よりも熱気が勝っていた。

相手はランキング的にも格下。ラリーの展開はあっけなく、九条のサーブとリターンで一気に崩されていく。

――危うさはない。

ただ、あまりにも早すぎる展開に、蓮見は眉をひそめた。

「幸い、強豪ではなかったな」

「ええ。実力差は明らかです」志水が淡々と応じる。

「だが、これで勝ち上がると……」氷川が言葉を切った。

「次の試合のためにここに残ることになる。アメリカに渡ってからの調整日が、一日削られる」

試合自体はストレート。危うさも見せずに決着がついた。

だが、蓮見は腕を組んで小さく吐き捨てる。

「勝った代償が、じわじわ響くぞ……」

ホテルの一室。照明は落とされ、テーブルに置かれたモニターだけが白く光っている。

蓮見がリモコンを操作し、映像を一時停止した。画面にはアレクシオの鋭い片手バックが映っている。

「次。アレクシオと当たる」

「問題ない。データは覚えた」

九条は背もたれに深く腰を預け、表情を動かさない。

「お前、本気でやり合う気でいるだろ」

蓮見の声に、志水が僅かに視線を上げる。

「当然だ。皆、真剣に勝ちの取り合いをしてる。気を抜けば順位を蹴落とされる」

その言葉に、氷川が静かに眼鏡を押し上げた。

「ですが、インディアンウェルズとマイアミを控えている今、無理をすれば取り返しのつかない消耗を招きます。勝つことと、勝ち続けることは別問題です」

しばしの沈黙。九条の眼差しは画面に映るアレクシオから逸れない。

「……勝ちを譲る気はない」

九条の声は低く、揺るがなかった。

その時、黙って聞いていた神崎医師が口を開いた。

「無理をすれば、次の大会どころかシーズン全体に影響が出る可能性があります」

視線はまっすぐに九条へ向けられている。

「筋肉疲労の蓄積は目に見えません。小さな炎症が試合ごとに積み重なり、ある日突然“動かない”に変わる。それが現実です」

短く、しかし強い言葉に室内の空気が張り詰める。

志水も頷き、蓮見が腕を組んだ。

「……それでも勝つ気か?」

氷川が確認するように問いかける。

九条は映像に映るアレクシオのバックハンドから目を離さず、ただ一言だけ返した。

「勝つ」

好敵手

「……お前、強敵とやり合うのを楽しんでるだろ」

蓮見が腕を組み、薄く笑った。

九条は返事をせず、画面に映るアレクシオのサービスフォームを凝視している。

その沈黙自体が、図星だと告げていた。

「アレクシオ・ドロスは高身長の攻撃型。サーブが強い。――日本で仕込んだトレーニングの成果を試すには、絶好の相手だ」

蓮見の言葉に、志水が小さく息を呑む。

九条の眼差しは氷のように冷たく、しかしどこか炎を宿していた。

「戦って負ければそこでこの大会は終わる。それだけだ」

九条は低く言い切り、タブレットを閉じた。

「だが――勝つ為にできることはやる」

静まり返る空気の中、その言葉には揺るぎない決意がこもっていた。

勝利のためなら余計な感情も恐れも削ぎ落とす。

合理的で冷徹な響きに、しかし誰よりも“戦い”を欲している本能がにじむ。

蓮見は短く鼻を鳴らし、

「……やっぱり楽しんでるな、お前」

と呟いた。

準決勝

冷えた空気が張り詰めている。

九条は黙々とラケットのガットを指で弾き、テンションを確かめた。音が揃っているかどうか、それだけに集中する仕草は無駄がない。

隣では志水がフォームローラーで脚の筋肉をほぐし、早瀬がタオルで汗を軽く拭き取りながら関節の可動域を確認している。

神崎医師はカルテのようなメモを閉じ、「問題はない」と短く告げた。

蓮見は腕を組んで壁にもたれ、静かに言う。

「……ここから先は深追いするなよ。俺たちはシーズン全体を見ている」

九条は顔を上げない。

「分かっている」

言っていることは理解はしているが、言いなりになるつもりは無かった。真っ直ぐ前を見る”静かな目”は、確かに闘志を宿している。

氷川が時計を見やり、入場時刻を告げる。

「あと10分です」

わずかな間。空調の低い唸り音が、緊張をさらに際立たせた。

九条は立ち上がり、タオルを肩にかける。

「……勝ちに行く」

その声は低く、しかし揺るぎなかった。

ナイトセッション開始

夜空を切り裂くように、センターコートが白々と照らされた。

21時半。ドバイ・デューティフリー・テニス選手権、準決勝のナイトマッチ。

LED照明が一斉に点灯すると、客席のざわめきが一段高まる。会場を囲む観客は国籍も言語もさまざま。英語、アラビア語、フランス語――幾つもの声が交錯し、光と熱に包まれた舞台が出来上がる。

最初に姿を現したのは、ギリシャのスター、アレクシオ・ドロス。

長身に映える公式ウェアをまとい、片手にラケットバッグを担いで入場通路を歩くたび、客席のライトが一斉に点滅する。観客の歓声は爆発的で、そのカリスマ性が会場全体を掌握しているのが分かった。

続いて現れたのは九条。

表情は変わらない。白と黒の公式ウェアに身を包み、足取りも淡々としている。観客に手を振るでもなく、ただ一直線にコートへと進む。熱狂に包まれたドロスの入場とは対照的に、冷徹さすら漂わせるその姿に、一部の観客はざわめきを落とした。

「Kujoh, ice-cold as always…」

「Look at him, no emotion at all.」

観客席から漏れる声は、期待と好奇、そして一抹の揶揄が混じっていた。

九条は耳に入れていない。ただ視線を一点、コートに落とす。

――勝つために、何を残し、何を削るか。

ラケットを握り直した指先に、張り詰めた空気が宿った。

センターコートの照明が一斉に落ち、スポットライトが入口を照らす。

九条は EA7 エンポリオ アルマーニの黒を基調とした公式ウェアに身を包み、無駄のない歩調で入場してきた。

金の差し色が夜空の光を受けてわずかに輝き、彼の冷徹さを際立たせる。

観客席からは拍手と歓声が入り混じる。華やかさを纏うライバル・ドロスとは対照的に、九条の姿は研ぎ澄まされた刃そのものだった。

九条の入場に合わせて、センターコートの一角から黄色い声援が飛んだ。

観客席には、ラケットよりもスマートフォンを握る女性たちの姿が目立つ。

彼の研ぎ澄まされた容姿は、テニスという競技の枠を越えて、普段なら会場に足を運ばない層までも引き寄せていた。

だが、その人気は同時に反感も生む。

「強すぎてつまらない」「実力よりも顔で人気を集めている」――そんな声がSNSを中心に広がっているのも、チームは把握していた。

九条本人は一切気に留める様子もなく、ただ無表情でコートに足を踏み入れる。

試合開始の合図が鳴る。

ナイトマッチ特有のライトがコートをくっきりと浮かび上がらせ、ざわめきが一瞬にして静寂へと変わった。

サーブを握ったドロスが、いきなり時速200キロを超えるビッグサーブを叩き込む。

リターンに回った九条のラケットがわずかに遅れ、ボールは虚しくフェンスを打った。

「アレクシオ!」

観客の声援が響く。攻撃的なフォアの強打、片手バックのクロスが鋭角に突き刺さり、九条は守勢に追い込まれる。

合理的に組み立てようとしても、相手の出足の速さがそれを許さない。

――流れを掴んだのは、ドロスだった。

九条はリターンの体勢を崩さずに構えている。だが、次の瞬間にはまたもフォアに叩き込まれ、リズムを掴む間もなくポイントを奪われた。

――速いだけじゃない。コースが揺さぶられる。

観客席がどよめくなか、蓮見が小さく唸った。

「サーブが速いだけじゃない。直前まで九条を見て、返しにくいコースを選んでいる。上手いな。……ただの攻撃型選手じゃない」

氷川も頷き、モニターに視線を走らせる。

「調子が良いというより、戦術がはまっている。こちらが読みづらい」

九条は冷静にフォームを維持しながらも、わずかに眉間に皺を寄せた。

――受けて立つか、割り切って削るか。

分析はできているのに、リズムだけが相手に奪われていく。

動揺していない

アレクシオのサービスエースがラインを突き、会場が一斉に沸いた。

スコアはじりじりと開きつつある。それでも九条の顔には苦悶も焦りもない。

ただ、ネット越しに相手を真っ直ぐに見据える。

――動揺していない。

観客の一部はざわめきを潜める。押されているのに無表情で、呼吸も乱れず、まるで試合を別の次元から眺めているかのようだ。

次のリターンも、鋭い打球に弾き飛ばされながらも姿勢を崩さず、冷ややかに構えを取り直す。

ひとつずつポイントを失いながらも、彼の目は一点を外さない。

――まるで「まだ本気を出していない」と告げているように。

ラリーが長く続いた。フォア、バック、角度を変えても、ドロスの力強い片手バックが切り返してくる。

九条は一歩も退かず、ただ冷静にコースを見極める。だが、最後はドロスの豪快なフォアがサイドラインに突き刺さり、歓声が爆発した。

――第1セット、ドロス。

ベンチへ向かう九条の歩みは変わらない。肩で息をすることもなく、淡々とタオルを手にする。

負けているのに、その目は揺れない。

「なんであんな無表情なんだ」

「悔しくないのかよ」

観客席の一角から、低い声が飛ぶ。熱を帯びたドロスと対照的に、九条の静けさは一部の観客にとっては理解し難いものだった。

応援ではなく、冷笑や批判の視線に変わる者もいる。

ベンチに腰を下ろした九条は、タオルで汗を拭うこともなく、ただ前を見据えていた。

その眼差しは一切揺れず、むしろ試合開始時よりも深く沈んだ色を帯びている。

「……まだ修正できる」

蓮見が低く呟く。

「サーブに対応できていないわけではありません。リターンの選択肢が狭まっているだけです」

氷川が眼鏡の奥で光を反射させる。

「動きも乱れていない。筋肉の可動域は保たれている」

志水が簡潔に付け加えた。

「なら問題ない。あの目は、まだ先を見てる目だ」

蓮見はそう言って、スコアボードに視線を戻した。

観客には感情がないように見えるその沈黙も、チームには“修正の予兆”として理解されていた。

修正していく

第2セットに入った九条の動きは、わずかに変わった。

リターンに入る際の一歩、視線の固定、ラケットを振り抜く角度――どれもが第一セットより研ぎ澄まされている。

相手の癖を観察して集めた情報が、頭の奥で次々と組み合わさっていく。

――サーブ前、肩がわずかに開く。フォアを打つとき、膝の沈みが一瞬深い。バックのクロスは角度をつけ過ぎる傾向がある。

無数の断片を並べ替え、最も効率的な対処法に還元する。余計な感情は削ぎ落とされ、ただ“勝つための最短距離”だけが浮かび上がる。

強敵と当たったことで、九条の集中はさらに深いところへ潜り込んでいた。

打球がネットを越えるたびに、目は相手を真っ直ぐ射抜き、表情は揺れない。

「……深いところに入ってるな」

コートサイドで蓮見が息を吐く。

氷川は端末から目を離さず、「このセットは取れる」と確信めいた声を落とした。

取り戻す

第2セットを奪い返した。

スコアだけを見れば、九条は立て直した――そう見えるはずだった。

だが、コートサイドのチーム九条の表情は晴れない。

汗はほとんど滲んでいない。呼吸も乱れていない。

その代わりに、視線は一切動かず、顔の筋肉から感情が削ぎ落とされている。

まるで外界を切り捨て、相手と打球だけの世界に沈んでいくようだった。

「……全豪の決勝の時に近い」

志水が低く呟いた。

「体は動いてるが、あれは危うい」

蓮見は腕を組み、「無理に勝ちをもぎ取るときの顔だな」と吐き捨てる。

氷川は端末を閉じ、「ゾーンに入っているんじゃない。自分を削って沈んでいる」と分析した。

――第2セットは確かに取った。

だが、その先に待つものが勝利か、崩壊か。誰にも言い切れなかった。

火花

ファイナルセット。

スタジアムの照明がさらに眩しく感じられるほど、空気は張りつめていた。

ドロスは明らかにギアを上げてきた。ファーストサーブの速度はさらに伸び、フォアの強打はコートいっぱいに角度をつけて突き刺さる。観客席からは「Unbelievable!」と叫びが飛び、会場が揺れる。

その圧力に押されながらも、九条は一歩も退かない。

呼吸は浅く、脚は痙攣しかけているのに、視線だけは揺るがず前を見据えていた。

――勝つためなら、自分の体など切り捨てても構わない。

打球に食らいつき、無理な体勢でも振り抜く。その姿は冷酷な合理ではなく、ただ「勝利だけ」を欲する獣のようだった。

コートサイドの蓮見が低く呟く。

「……止めるべきかもしれないな」

氷川は黙して答えず、志水の目が冷静に九条の動きを追う。

勝つために削り尽くそうとする男と、彼を支えるチームの葛藤。

ファイナルセットは、理性と狂気の境界で火花を散らしていた。

危惧

ファイナルセット、観客の目には九条の方が押しているように映っていた。

深く沈んだリターン、鋭いサーブ、冷酷なまでに隙を突く展開――会場のざわめきは「今日も勝つ」「やはり彼は別格だ」と膨らんでいく。

だが、ベンチサイドのチーム九条は違う表情をしていた。

九条の胸の上下は極端に浅く、汗もほとんど滲んでいない。異常な集中状態。瞬きもなく、視線はまるで何かに取り憑かれたように一点を射抜いている。

「……あれは、良い兆候じゃない」

氷川が低く呟く。

「外から見れば好調に見えるんですけどね」

志水が淡々と付け加える。

「実際は、もう限界を越えてます。あの浅い呼吸と汗のなさが証拠です」

蓮見が腕を組んだ。

「それでも勝ちに行くのが、あいつだ」

全てがスローの世界

――音が、消えていた。

観客の声も、審判のコールも、届かない。

聞こえるのは自分の呼吸と、ボールが弾む短い衝撃音だけ。

相手のサーブ動作が、まるでスローモーションのように見える。

踏み込み、肩の回転、ラケットの振り抜き――ひとつひとつが克明に分解され、時間が引き延ばされたかのように鮮明だ。

体は軽く、思考は濁りなく澄んでいる。

どのコースに来るかも、数秒前から分かっている気がする。

それを読み切り、ラケットを合わせるだけで、鋭いリターンがコートに突き刺さった。

――完璧だ。

そう思えるほどの感覚。

だが、その完璧さの裏で、肺は浅くしか動かず、汗は流れない。

――その時、聞こえた。

ここにはいないはずの声が。

「……雅臣さん」

幻だと分かっている。

観客のざわめきも、対戦相手の呼吸音も消えた空間で、ただ一人の名を呼ぶ声だけが澄んで響いていた。

戻ってきた

ラケットを振り抜く。

完璧に捉えたはずのボールが、ほんのわずかにラインを外れた。

視線が揺らぐ――澪のいないはずの姿を、探してしまう。

澪の声に引き戻された瞬間、胸の奥が大きく揺れた。

――肺に、空気が一気に流れ込む。

それまで忘れていた呼吸が一気に戻り、肩が上下する。

汗がどっと噴き出し、視界が急に鮮明になった。

観客のざわめきが耳を打つ。

ライトの熱も、コートに張り詰める湿気も、すべてが現実の色を取り戻す。

「……はぁっ、はぁ……」

わずかなブレ。

相手のドロスは逃さない。

サーブが再び唸りを上げ、九条のラケットを押し込んでいった。

ベンチから様子を追っていた蓮見が、眉をひそめた。

「……戻った?」

全豪の決勝では、試合が終わって数時間経つまで、あの深みに沈んだままだった。

それが今回は、コート上で急に呼吸を取り戻した。

「信じられん……」

蓮見の視線が、汗に濡れた九条を射抜く。

ゾーンから抜け出すのは簡単ではない。それも自力で、しかも試合の最中に。

苦しみ

打ち終えた瞬間、九条の胸がひゅっと掴まれるように縮んだ。

酸素が急に流れ込み、焼けつくように肺を満たしていく。

――呼吸ができる。

それだけで十分なはずなのに、苦しい。咳き込む寸前のように、肩が上下する。

ポイントは落とした。だが、構わなかった。

今はただ、身体に戻ってきた重さと熱を受け止めるしかない。

汗が頬を伝い落ちる。遅れて訪れた現実が、容赦なく体を蝕んでいく。

遠巻きに見守っていた神崎が、わずかに肩を落とした。

「……完全に戻ったな」

氷川が頷く。

「ええ。あの異常なフローから抜けた」

神崎は安堵を隠さず、声を落とす。

「視線もボールを追っている。呼吸も正常だ。発汗もある」

九条の頬を伝う汗が、確かに現実へ引き戻された証だった。

代償

現実に引き戻された九条は、呼吸の荒さを抑えきれずにいた。

これまで無視していた負担が、一気に肩へ、脚へとのしかかってくる。

汗が止まらない。視界は鮮明だが、動けば動くほど苦しい。

「……落とすかもな、この試合」

蓮見が低く呟いた。

「九条さんが負けると?」

氷川が疑念を込めて問い返す。

「本人が――試合の最中に“戻った”。あれは混乱を生む」

短く言い切る声には、長年の経験から来る確信がにじんでいた。

「全豪が終わって、トレーニングを短縮して、慣れない共同生活。環境の変化があった。普段いない日本にいたしな」

志水が続きを呟く。

「加えて、ロンドンへ行って、そこからドバイ入り……」

「ガラじゃないことをした変化が体に来てる」

苦戦する九条のプレーを見ながら、蓮見は淡々と状況を口にした。

「だが、それでいい」

それは敗北を望んでいるのではなく、九条もまた人間であることを確認するような言葉だった。冷たい合理の殻に閉じこもるより、傷つきながらも変化を受け入れる方が、遥かに意味のあることだ――チームの誰もがその含意を感じ取っていた。

志水が短く付け加える。

「動きの効率は落ちていますが、視線が戻ったことで体を守れている。長期的に見れば良い傾向です」

氷川も頷き、静かにまとめた。

「勝敗よりも今は、その変化を糧にすべきでしょう」

ファイナルセット、スコアは互いに譲らず並んだまま。

夜のセンターコートは熱狂と緊張が入り混じり、観客席からは拍手と歓声が波のように押し寄せる。

九条は呼吸を荒げながらも、最後の力を絞るようにラケットを握り直す。

浅く乱れた息の合間に、冷徹な眼差しだけは揺るがず、ボールの軌道を見極める。

――まだ、終わらせない。

生き生きとした選手

ドロスのビッグサーブを受け止めるたび、腕に痺れが走る。だが九条は踏みとどまり、足を動かし、ギリギリの体勢からカウンターを放つ。

打球音は鋭く、観客のどよめきが重なる。

「動きは鈍っているのに、集中だけは切れていない……」

志水が小さく息を吐く。

「これだけ粘れるのは、技術以上に意思の力だな」

蓮見の声も、どこか感嘆を含んでいた。

スコアは追いつけないままでも、九条は一球一球に牙を剥くように食らいつく。

それは勝利を掴むためだけでなく――敗北をも、自らの糧に変えるための戦いだった。

ファイナルセット後半。

アレクシオ・ドロスは明らかにギアを一段上げていた。

強烈なフォアがライン際に突き刺さるたび、観客が沸く。

片手バックも、迷いのないスイングで角度をつけ、九条を左右に振り回す。

――生きている。

長いスランプを抜けた選手の顔だった。

苦しんだ時間を超えた末の高揚が、全身から溢れていた。

一方、九条の体は重い。呼吸は荒く、汗は滴り落ちているのに、動きはどこか鈍い。

それでも眼差しだけは揺らがず、ひとつひとつの球に食らいついていく。

「ドロスが完全に乗ってますね……」

氷川が小さく呟く。

「九条さんも最後まで抵抗しているが、流れは――」

志水が言いかけて口を閉ざす。

観客席では、ドロスの雄叫びとともに拍手が広がり、九条の冷静すぎる姿はかえって「押されている側」として映っていた。

敗者への声

そして最後のゲーム。

ドロスのサーブがネットをかすめて入る。九条は反応するが、ラケットはわずかに空を切った。

――試合終了。

歓声が夜のセンターコートを揺らす中、ドロスは天を仰ぎ、両拳を突き上げる。

九条は表情を変えず、ラケットを静かに下ろした。

コートを後にし、暗い通路を抜けた先。

チーム九条の面々が揃って待っていた。

蓮見が最初に声をかけ、軽く肩に手を置く。

「お疲れ。……観客から声援あったじゃん」

九条は足を止め、振り返りもせず短く答える。

「負けた時にかけられる声など、無意味だ。結果は変わらない」

声援を誇りに思うでもなく、慰めとして受け入れるでもなく。

彼にとって“勝敗”以外はただの雑音――その冷徹さに、一瞬、空気が張り詰めた。

だが氷川が静かに口を開いた。

「……無意味ではありません。今日のあなたを見て、励まされ、勇気づけられた人間もいる。その声は、確かに存在していました」

九条の瞳は揺れなかった。

けれど、その背中にかかる沈黙は、どこか以前より重く――それでも人間的な温度を帯びているように、チームには映った。

コメント