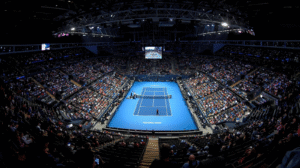

夕陽が沈みかけた頃、センターコートはようやく静けさを取り戻していた。

試合の熱気はすでに消え、観客も報道陣も去った後。

そこに残されていたのは、コート脇の一脚のベンチだけだった。

乾いた風が、青いベンチの表面を撫でていく。

さきほどまで、そこに“王”がいた。

だが、彼の背中はすでにコートを離れ、記憶だけが残っている。

プレー中、彼は何も語らなかった。

勝っても、拳を握ることなく。

サーブも、ウィナーも、ラリーすらも、すべて無表情のまま淡々と処理されていった。

実況が語った「人間かどうか疑うレベルの精度」は、ベンチにも静かに染み込んでいた。

——このベンチには、汗も、疲労も、安堵も残されていない。

ただ、“存在の跡”だけが、空気に滲んでいた。

誰もそこに座らない。誰も音を立てない。

まるでこの場所が、“まだ試合中”であるかのように。

それほどまでに完璧で、

それほどまでに“他者を排していた”。

そして、この異常なまでの静寂は、

彼が勝者であることを、誰よりも雄弁に語っていた。

——だがそれは、あまりに孤独な勝利でもあった。

コメント