赤土、王が歩く場所

モンテカルロの空は、異様に青かった。

陽射しは強いのに、空気は乾いている。

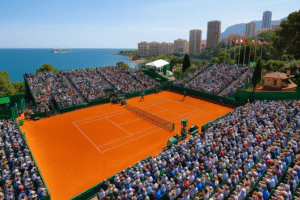

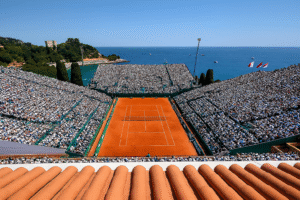

海沿いの街並みの先、モンテカルロ・カントリークラブの赤土が淡く光っていた。

九条は、無言のままクレーコートに立った。

踏みしめた瞬間、靴底が「ザリ…」と鳴る。

ハードコートにはない、“滑る手応え”。

たったそれだけで、頭の中のすべてが切り替わる。

「……重いな」

ぽつりとこぼした声に、蓮見がうなずく。

「球も、風も、全部な」

志水は黙って心拍データを取っていた。

九条の心拍は、すでに安静時より10上がっている。

肉体は覚えている——ここから先が“長い季節”であることを。

氷川はサイドラインに立ち、タブレットでスケジュールを確認していた。

マイアミからの移動を含め、時差調整はまだ終わっていない。

ただ、九条はそれを理由に休む人間ではない。

「二日で戻す。午前はショートラリー、午後は走り込み」

九条の言葉に、志水が短く「了解」と返す。

赤土が舞う。

ラケットに当たったボールの音が、ハードよりも低く響く。

——音が“跳ねない”。

それが、九条にとって最初の違和感だった。

一球。

二球。

ラリーが続くたび、全身が土に馴染んでいく。

砂が靴の中に入り、足の裏がずしりと重くなる。

それでも、彼は止まらない。

止まった瞬間、支配が解ける。

彼の中にそれだけは染み付いている。

蓮見が小さく呟いた。

「ハードの王様が、土の生徒に戻る瞬間だな」

九条は、顔を上げずに打ち返す。

汗が一筋、頬を伝う。

「……誰も、特別な人間などいないだけだ」

誰に聞かせるでもなく、それだけ言った。

周囲のスタッフは言葉を挟まない。

音も、息も、ただ赤土の中に沈んでいった。

赤土は、呼吸を試す

モナコ入りの翌朝。

九条は、自室のテラスから海を見ていた。

港に並ぶ白い船体の中に、見慣れた一隻がある。

澪とリモート越しに選び、決めたSunreef。

もうここでは、景色の一部だった。

光は柔らかい。

だが、空気の重さが違う。

体の奥にまだ、マイアミの“硬い風”が残っているのを感じる。

一歩、コートに足を下ろす。

赤土がわずかに沈み、靴の裏でゆっくり動いた。

その感触だけで、身体が拒否反応を起こす。

——ハードとは、全然違う。

志水は何も言わず、九条の歩幅を測りながらストップウォッチを押す。

早瀬は脚の動きを確認し、黙々と筋肉をほぐしていく。

土の上では、足を「止める」より、「流す」方が大事だ。

蓮見はフォームの映像を見ながら、短く言った。

「お前のテニスは“まっすぐ”に作られてる。でも、クレーは“丸く”使え。力で押すな。曲線を描け。」

九条は、わずかに目を細める。

「……丸く、か。」

蓮見の言う「丸い軌道」は、

ボールを叩きつけることではない。

回転を増やし、時間を使い、相手を待たせることだ。

クレーでは、一球で終わらない。

削り、粘り、耐え、最後まで立っていた方が勝つ。

“倒すテニス”ではなく、“残るテニス”。

——支配ではなく、生存の競技。

午前の練習が終わる頃、汗の跡が赤土に地図のように残った。

そのどこにも、澪の姿はない。

だが、不思議と寂しさはなかった。

港から吹き抜ける風が砂を鳴らす。

その音が、まるで一定のリズムを刻む呼吸のように聞こえる。

ここは、もう「滞在先」ではない。

赤土も、海も、

九条の生活圏の中で、静かに彼を試していた。

夜。チームブリーフィング。

Slackにコメントが並ぶ。

画面には、五つの頭脳が淡々と数字をやり取りしていた。

ただ反応がいつもより0.2秒遅い。

ハードでは問題ないけど、クレーだと致命的になる。

次の三日で“我慢”を身体に染み込ませる。

もう少し流れるような動きを作りたい。

ミネラルを倍にしておく。

九条は画面を閉じて、海を見た。

夜の海は黒く、ただ波の音だけが響いていた。

「……支配じゃなく、呼吸だな。」

その言葉を口にした瞬間、部屋の空気が変わった。

数字や技術では説明できない“戦い方の変化”。

誰も言わないが、全員がそれを理解していた。

支配は終わった。

これから始まるのは、呼吸の競技。

赤土の上で生き残るための、長くて静かな戦いが待っている。

崩れる完璧

夜のモナコ。

海面が反射した光が、リビングの天井をゆっくり揺らしていた。

港から届く波の音が、遠くで重なり合い、一定のリズムを刻んでいる。

九条はソファに深く腰を沈め、iPadで練習後の映像を無音再生していた。

赤土が舞うたび、画面がわずかに揺れる。

そこに映る自分の動きは――一見、完璧だ。

だが、本人には分かる。

右膝。

ほんの一瞬、角度が遅れている。

ハードなら問題にならない。

だがクレーでは、それが命取りになる。

再生を止める。

音のない部屋に、息を詰めるような沈黙が落ちた。

蓮見の声が、記憶の奥から立ち上がる。

「直線を捨てろ。クレーは“円”で考えろ」

九条はペットボトルの水を口に含む。

喉を通らない。

完璧を前提に作られてきた身体が、不確定を拒んでいる。

「……土の呼吸を読め、か」

自分で吐いた言葉を、皮肉のように反芻する。

赤土の呼吸など、データには存在しない。

風、湿度、足の滑り、ボールの擦れ――

すべてが誤差でできている。

それを受け入れるということは、支配を手放すということだ。

ノートPCに、志水からのメッセージが届く。

《九条さん、膝のトルク値が下がっています。

明日のアップで左軸を確認しましょう》

丁寧で、余計な感情のない文章。

九条はそれを見て、わずかに口元を緩めた。

完璧を求めるチームに囲まれながら、自分だけが“壊れかけている”。

その事実が、なぜか悪くなかった。

iPadの画面を落とし、部屋の照明を消す。

暗闇の中で、波の音が再び支配する。

規則正しいようでいて、どこか不揃いなリズム。

(支配なんて、できるはずがない)

赤土の上で戦う前に、彼はもう、自分の中の“王”を捨てていた。

九条は目を閉じ、波の音に呼吸を合わせる。

それが、モンテカルロでの最初の夜だった。

踏みしめるたびに

モナコの昼。

気温二十三度。海からの風は穏やかだが、赤土の上に立つと空気が重い。

志水がタイマーを押した。

「二十一分、ラリー継続中。」

早瀬はタブレットの画面を見ながら、九条の足の流れを記録する。

二人とも表情は淡々としている。慣れている。

“ここからコーチと選手の口論が始まる”――それも含めて、毎年のクレー初期メニューだ。

蓮見が腕を組み、コート中央の九条を見据えて言った。

「止まってる。」

九条は打ちながら返す。

「止まってない。」

「止まってる。」

「打ててる。」

早瀬がぼそっと言う。

「……今年も始まった。」

志水は何も言わない。タイマーと数字だけが仕事だ。

蓮見の声が少し落ちる。

「動きの問題じゃない。リズムがハードのままだ。」

九条は汗をそのままに、ちらっとだけ蓮見を見る。

「狙ったとこに全部入ってる。問題ない。」

蓮見はその言葉を切り捨てた。

「精度じゃなく“形”の話してんだよ。」

風が吹き、赤土が舞う。

クレーの音が、二人の言い合いをもっと面倒に聞かせる。

九条が反論する。

「形を崩したら感覚が狂う。」

蓮見はすぐ返す。

「狂わせろ。クレーは最初から狂ってる。」

早瀬が志水に小声で言う。

「これ、何分で終わります?」

志水は淡々と答える。

「終わらない。二人が飽きるまで。」

九条は息を吐き、ラケットを地面に立てた。

蓮見は赤土をつま先で踏み、静かに言う。

「打ってコートに入ってるってだけじゃ勝てない。」

その瞬間だけ、風が止まった。

二人の空気だけが残る。

志水がストップウォッチを止めた。

「二十七分。水分補給。」

淡々とした声が、二人の言い合いに蓋をする。

九条は何も言わずラケットを担ぎ、コートから離れる。

足にまとわりつく赤土だけが、彼を引き止める。

蓮見はその背中を見てつぶやく。

「あいつ、自分の正解しか信じねぇ。」

早瀬が返す。

「コーチもですよ。」

蓮見は笑わない。

「……まあ、お互い様だ。」

赤土が、足元でさらりと崩れた。

面倒くさい二人の会話だけが、風に溶けずに残っていた。

止まるな、の記憶

午後の実戦ラリー。

志水が「開始」と短く告げると、ボールが赤土を擦りながら跳ねた。

最初は普通のラリーだった。

だが、三分を過ぎた頃。

九条の動きが――一瞬だけ、途切れた。

ほんの一瞬。

蓮見以外は気づかない。

滑るはずの足が、止まった。

赤土の上で、止まろうとしてはいけない。

倒れる。ひねる。切る。

九条はそれを理解しているはずだった。

蓮見が声を張る。

「止まるな!」

だが九条の耳に、その声は遠かった。

足元で赤土が沈む感触。

土が“寄ってくる”ような、あの感覚。

胸の奥がざわつく。

——やめろ。

脳のどこかが、かすかに叫ぶ。

その瞬間、10代の頃の映像が蘇るように、身体が勝手に反応した。

〈——止まったら、怪我するぞ〉

〈——戻れなくなるぞ〉

〈——お前は“柔軟じゃない分”、怪我しやすいんだ〉

あの低くて乾いた声。

昔のコーチの声。

叱責でも怒号でもない。

淡々とした“切り捨ての予告”。

九条の呼吸が一つ乱れる。

志水が表情を変えた。

「今の……」

蓮見が遮る。

「止めるな。続けろ。」

九条は眉を寄せ、強引に走り出す。

だが、どこか動きが硬い。

赤土は、ハードのように“正しい形”を返してくれない。

重く、沈み、ずれる。

足が止まりそうになるたび、あの声が過去から滲む。

〈——クレーは危ない。お前みたいなタイプは特に〉

〈——言っただろ。無理にやるな〉

〈——向いてない〉

“向いてない”だけは、許せなかった。

やれる。

できる。

勝って、正しさを証明する。

その反発が、十年以上ずっと身体に染みついている。

だが――

「止まるな」の瞬間、身体の奥が勝手にすくむ。

クレーは、その弱点だけを正確に刺してくる。

過去を見せる。

拒否しても、足元で思い出させてくる。

志水がラリーを止めた。

「九条さん。……呼吸が乱れてます。」

蓮見が、静かに歩み寄る。

「トラウマってほどじゃねぇ。ただ、“昔の教え”が邪魔してる。」

九条は無言でラケットを握りしめた。

蓮見が続ける。

「だから崩れねぇんだよ、お前は。崩れたら、“あの声”に負けた気がするからだ。」

九条は蓮見をにらむ。

「……そんなつもりはない。」

蓮見は淡々と答えた。

「あるさ。自分で気づいてねぇだけでな。」

風が吹き、赤土がまた小さく舞った。

その音が、過去の声と重なって聞こえる。

九条はその場に立ち尽くした。

クレーは苦手なんじゃない。

“昔の正解が、今の邪魔になるコート”だった。

赤土の初動、最悪の相手

モナコの夕方。

港の光が淡く揺れていた。

控え室に集まったチームは全員静かだった。

理由は二つ。

・九条と蓮見が練習中、クレーの感覚で揉めた

・そこに追い討ちで、初戦の相手が“エステバン・カラマル”と決定

氷川がタブレットを机に置く。

淡々と開口する。

「……初戦、カラマルです」

その瞬間、場が“微妙に”ざわつく。

誰も声は出さないが、空気が沈む。

レオンが肩をすくめる。

「うーん……最悪カードの一つだよね。」

氷川は眼鏡を押し上げた。

「九条向きではありませんね。ラリーが伸びる。粘る。揺れない。一番“ノイズが炙り出される”タイプです。」

志水が淡々と数字を読み上げる。

「平均ラリー時間、ツアー全体で“上位3%”。守備の粘度はアグート級。スピードは平凡ですが……崩れない。」

その一言で、空気が固くなる。

志水が無言で眉をひそめ、レオンは肩を落とし、早瀬はメガネを押し上げた。

蓮見が舌打ちに近い息を吐く。

蓮見は椅子に深く腰を下ろし、諦めたように言う。

「地味だし、華もないし、強打もないくせに……“落ちねえ”んだよ、あいつ。」

レオンが笑った。

「蓮見さん、完全に嫌いじゃん。」

「嫌いじゃねえよ。ただ、戦略立てても相手が何も変えてこねぇから、こっちの消耗だけ増える。」

神崎が手帳を閉じ、冷静に言う。

「九条の“今年のズレ”との相性としては……最悪です。」

控えめな言葉の割に、意味は刺さる。

レオンが補足した。

「カラマルはさ、攻撃の選手じゃないよね。“相手が勝手に壊れるのを待つ”タイプ。そのためのメンタルとフォームが完全に固定されてる。」

「一言でいうと?」

氷川が淡々と促す。

レオンは迷わず言った。

「鉄壁。それと、面倒くさい。」

蓮見が息を吐く。

「……そうだな。面倒くさい。」

志水が追加した。

「表情の変化は試合中ゼロ。ミスしてもラリー続けてるみたいな顔します。」

レオンは苦笑した。

「いや、ほんと最悪のカード引いてるよね。カラマルって、“調子悪い相手を殺す専門”みたいな人じゃん」

早瀬もデータを見ながら言う。

「しかも精神揺らぎへの耐性ゼロ。九条さん、今は“揺れやすい状態”です」

蓮見は苦々しい顔で笑う。

「……知ってるよ。今日の練習で嫌というほど感じた」

氷川が冷静に続ける。

「今日の“直線 vs 円”の口論もありますし、九条の切り替えが遅いまま突入すると……」

レオンがさらっとトドメを刺す。

「カラマルの希望通りの展開になるんだよね。“相手が勝手に崩れるのを待つ”人だから」

早瀬が、淡々と追い討ちをかける。

「切り替え不能+ラリー長い相手=九条さんが一番イヤな形です」

志水が静かに言う。

「今日のデータを見る限り、反応速度マイナス0.2。あの状態でカラマルに当たるのは……正直、最悪です」

蓮見は頭を押さえ、ぼそりと言った。

「……お前ら、もうちょっとオブラートに包め」

レオンが首を振る。

「無理無理。だって事実だもん」

志水も淡々。

「事実は事実です」

早瀬も淡々。

「オブラートは体に良くないです」

「……いや比喩の話なんだが」

氷川はため息をひとつついてまとめた。

「とにかく。相手は“地味で強い”“揺れない”“粘る”“削る”。今年のクレーシーズンの九条雅臣には最悪の相手です」

レオンが肩をすくめる。

「でもまあ……この状況で勝てたら、逆に面白いけどね?」

蓮見は不機嫌そうに言う。

「面白くねえよ。こっちは勝って当然の立場なんだよ」

九条は、少し離れた場所で静かに座っていた。

眉は動かず、顔も変わらない。

だが、ラケットを持つ手だけが“ほんの少し”強く握られていた。

内心が読めるのは、蓮見だけだ。

(……ああ。また面倒くさいモード入ってるな)

モナコの夕陽は美しい。

だがこの部屋の空気は、限りなく最悪だった。

「……集中が揺れやすい状態の時に、こういう“削り専門”が来ると面倒なんだよ。」

沈黙。

九条の名前は出さない。

だが全員が、“今年の九条”を理解している空気。

レオンが軽く言った。

「でも、勝つよ。九条さんだし。」

蓮見は深く頷いた。

「勝つ。問題は……“どれだけ削られるか”だ。」

その言葉だけが、部屋に重たく落ちた。

控え室の空気は重く、全員が「面倒な試合になる」ことを理解していた。

その中で、いちばんため息が深かったのは医師の神崎だった。

神崎は手帳を閉じ、額を押さえた。

「……頼むから怪我だけはしないでくれ。無茶しないでくれ……ほんとに。」

その“本音すぎる声”に、レオンが即ツッコむ。

「いやいや。医者なんだから、怪我に対処するのが仕事じゃん?」

神崎は即答した。

「対処はする。だが、予防が何より大切だ。」

蓮見がApple Pencilをくるくる回しながら、ぼそり。

「無理しなきゃ勝てないんだって。」

神崎の眉が跳ねた。

「“無理しないで勝つためのプロ”が理想だろう。……うちのは限度を知らない。」

氷川もため息混じりにメガネを押し上げる。

「怪我しないように言っても、結局やりますから、あの人は。」

レオンが笑って補足する。

「しかも今年は、気持ちの面で揺れてるから、“余計な無茶”しそうで怖いんだよね。」

神崎は肩を落とす。

「だから言ってるんだ。うちのチームは……度を越してる。」

蓮見が乾いた声で返した。

「それは否定しない。」

そこだけ全員が静かに同意した。

“最強のチームだが、全員面倒くさい。”

そんな現実を、誰も否定できなかった。

止まるな、の理由

夜。

氷川は、ブリーフィング後の静かな控室で九条のラケットを整備していた。

少し離れた席で、九条は水を飲みながら、ぼんやりと海を見ている。

ふと、氷川がぽつりと言った。

「……今年も、出ましたね。」

九条が視線を向ける。

「何が。」

「“止まる”癖です。」

九条の顔がわずかにこわばる。

氷川は、あえて視線を合わせない。

手元のラケットにワックスを塗り続けながら、落ち着いた声で言う。

「最初にクレーで故障しかけた時のこと、覚えてますか。」

九条は返事をしない。

覚えている。

あれはまだ十代の頃。

海外チャレンジャー大会の初クレー。

慣れない土で足を止め、強烈に滑って、足首をひねった。

骨折ではなかったが、あと少し滑る方向が違っていたら靭帯が切れていた。

あのとき、近くにいたのが氷川だった。

氷川は続けた。

「医者に言われたでしょう。

“止まるタイプはクレーで怪我しやすい”

“フォームが真っ直ぐすぎる”

“無理にクレーをやる必要はない”」

言葉は穏やかだったが、それは“断定”だった。

才能の線引きをされる瞬間でもあった。

九条は、喉の奥がざらつくように痛むのを感じた。

「……覚えている必要はない。」

氷川はワックスを拭き取りながら、静かに笑う。

「でも覚えてるでしょう。あなた、あの夜……

“俺は向いてないって言われたまま終わるのは嫌だ”

って言ったんです。」

九条は黙り込む。

十代の九条が、あんな弱い声を出したのは後にも先にもあの夜だけだった。

氷川は、ラケットのフレームをそっと撫でた。

「誰にも言いませんよ。子どもの反抗みたいな言葉でしたから。」

九条は、目を伏せる。

氷川は続けた。

「でも……あの日の言葉が、今の“止まるな”の癖になっている。あなたは過去の“正解”にまだ縛られています。」

九条は黙ったまま。

氷川は、そこで初めて九条を見る。

「蓮見さんが“崩れろ”と言うのは正しい。あなたが“崩れられない”のも理解できる。

だって、過去を否定することになるから。」

九条の指が微かに震えた。

氷川は全てを見透かしたように言う。

「でももう、その頃のあなたとは違う。支配じゃなく、生き残るテニスをしている。

クレーの“止まるな”は、もう罰則じゃない。ただの選択です。」

九条はゆっくりと息を吐いた。

「……言うな。」

氷川は軽く頭を下げた。

「はい。言いません。誰にも。」

ただ、それだけは伝えたかった。

あなたの過去を知る人間は、世界で自分だけだと。

完璧では勝てない朝

モンテカルロの朝は、眩しいのに静かだ。

海から上がる光が、控室の壁を淡く照らす。

ドアを閉めた瞬間、外のざわめきが遠のき、空気の重さだけが残った。

九条はストレッチマットの上に座り、タオルで汗を拭うでもなく、ただ呼吸を整えていた。

昨日の練習で赤土が靴の縫い目に入り込み、まだ少し、砂の感触が残っている。

志水がデータ端末を持って入ってくる。

「血中酸素値、問題なし。筋反応も安定。」

「……あの足のスライド角、結局どうだった?」

「左右差、修正済み。今日のコートなら誤差の範囲です。」

淡々とした会話。

昨日までの火花のようなやり取りは、もうない。

けれど、沈黙の奥にまだ微熱が残っているのを、氷川も早瀬も分かっていた。

蓮見が最後に部屋へ入ってきた。

無言で九条にボールバッグを渡す。

九条も何も言わない。

二人の間には「言葉を交わさないこと」が最も効率的なコミュニケーションだった。

氷川が確認するように短く言う。

「開始十五分前。外、風速三メートル。気温二十五度。」

神崎が水分ボトルを差し出しながら、

「試合時間が長引くかもしれません。ミネラルは倍量入れてあります。」

「了解。」

九条はそれだけ言って立ち上がった。

ラケットを取り、指先でガットを軽く弾く。

低い音。

昨日より少し柔らかい響き。

蓮見が静かに口を開く。

「お前のテニスは、数字の上では完璧だ。でも、今日は数字じゃ勝てない。」

九条は肩越しに一瞥しただけで、短く返す。

「知ってる。」

ほんの数秒の間。

互いに視線を外したその一瞬が、“昨日より確かな信頼”になっていた。

志水がドアを開ける。

外の光が流れ込み、赤土の匂いが広がる。

チームの誰もが動かない。

九条が一歩踏み出すまで、誰も呼吸を乱さない。

「行くぞ。」

その声が静かに落ち、チーム全員が無言で立ち上がった。

廊下の向こう、コートへ続く通路の先には、地中海の青と、赤土の輝きが交わっていた。

“完璧は、ここでは通用しない。”

その言葉を思い出しながら、九条は歩き出した。

赤土への祈りの入口

控室を出ると、通路の先に、柔らかな光が見えた。

モンテカルロ・カントリークラブのコートへ続く一本道。

赤土の匂いと、潮の香りが混ざり合う。

観客席からはざわめきが聞こえるが、それは騒音ではなかった。

ざらつきのない、静かな呼吸のような音。

誰もが、この瞬間を壊したくないという共通の空気を纏っていた。

九条は歩きながら、観客の視線を感じた。

どこにも敵意はない。

その代わりに、見守るような沈黙があった。

「良いプレーには、どちらにも拍手が返る」——

その言葉が、赤土の上で確かに生きている。

入場ゲートの手前で、一瞬だけ足を止める。

風が頬を撫でた。

地中海から吹く塩の風。

昨日までの硬いハードの風とは、まるで違う。

「……悪くないな。」

九条が小さく呟く。

隣で蓮見が、何も言わず頷いた。

昨日の口論は、もうどこにもなかった。

あるのは、職業的な信頼と、静かな熱だけ。

アナウンスが響く。

“Ladies and gentlemen… welcome to the Rolex Monte-Carlo Masters.”

拍手が起こる。

けれどそれは歓声ではなく、まるで教会の祈りのような、均質で穏やかな音だった。

コートに一歩、足を踏み入れる。

赤土が靴の底でわずかに沈む。

音がしない。

呼吸だけが、全ての音の代わりになる。

九条は顔を上げた。

青と赤と白。

海と空とコートが、完璧な三分割で世界を切り取っている。

それを見た瞬間、彼の中の“支配”が、もう一段、静かに溶けていった。

赤土が暴く “0.3秒の迷い”

赤土が舞った。

音は軽いのに、身体には重い。

シードである九条にとっての初戦、2回戦の相手はスペインの選手、エステバン・カラマル。

カラマルのトップスピンは例年通り。

重い、深い、しつこい。

普段なら読み切れる配球だ。

ただ――今年は違う。

九条の視界の端に、白いものが一瞬よぎる。

海の向こうに停まるSunreef。

それを視界が拾っただけで、足が半拍遅れる。

(……またか。)

止まりたい。

でもクレーでは止まれない。

止まった瞬間に足が沈む。

沈んだ瞬間、京都の川の光景が割り込む。

(なんで今、これが出てくる。)

カラマルのクロスに対して、通常より0.2秒反応が遅れた。

志水の端末が淡々と異常値を出す。

〈反応速度マイナス0.18。スイング軌道、ハード寄り〉

志水が小さく眉を動かす。

蓮見は、気配で察していた。

“技術じゃない方のズレ”だ。

カラマルがポイントを取るたび、観客席は品のいい拍手に包まれる。

静かで、優しい。

その優しさが、九条には逆にやりにくかった。

(静かすぎる……京都を思い出すだろ、これ。)

風が吹く。潮の匂い。

Sunreef。

京都。

澪。

全部が、脳の同じ場所を叩く。

蓮見が思わず舌打ちした。

「……ズレてるな、おい。」

コーチ席から見える限り、フォームの“線”は問題ない。

ただ、身体の中で“円”が生まれない。

九条は打つ前に止まろうとし、止まった瞬間にクレーがその足を掴む。

その一拍の狂いが、ラリー全体を乱す。

第1ゲームは守りきった。

ただ、違和感は増える一方だった。

――チェンジオーバー。

九条がタオルで顔を拭いた。

蓮見は低く言う。

「九条、見てる場所が違う。」

九条は目を上げなかった。

「ボールだけ見ろ。景色は試合のあとで見ろ。」

九条の喉が、わずかに動く。

「……見てない。」

「見てる。去年までの“クレーの入り”じゃねぇ。」

九条は黙る。

否定はしない。

できない。

蓮見は追い打ちをしない。

ただ事実だけを置く。

「技術は問題ねぇ。身体のテンポが、ここじゃない。」

九条はタオルを膝に置き、深く息を吐いた。

(ここは……モナコだ。なにを考えてる、俺。)

客席の静けさが、逆に耳を刺激した。

優しい拍手が、記憶の隙間を開ける。

その空いた隙間に、あの川の音が入り込む。

(澪なら……この雰囲気、好きそうだな。)

その0.3秒。

クレーでは、それが致命傷だ。

審判の声が響く。

“Time.”

九条は立ち上がった。

足を軽く滑らせ、赤土の感触を確かめる。

(戻せ。ここに戻れ。)

蓮見がラケットの角度を指で示す。

九条は軽く頷いた。

言葉はいらない。

ただ、心の奥ではまだ、景色が残っている。

――そして第2ゲームが始まった。

風が吹く。

赤土が舞う。

澪の影が、まだ完全に消えていない。

九条の“今年のクレー”は、こういう戦いから始まる。

ノイズの正体

カラマルのスピンが深く落ちる。

九条は返す。

だが、動きが微妙に遅い。

ほんの0.2秒。

クレーでは、その遅れがラリー全体の形を崩す。

志水の端末がまた異常値を示した。

〈反応速度マイナス0.21〉

〈スライド角、初期位置より浅い〉

蓮見は眉をひそめ、ベンチで立ち上がりかけて、また座った。

苛立ちではない。

“原因の予測がついているのに、口にしたくない”ときの動きだ。

風が吹く。

海の匂いが混ざる。

観客席は静かで、上品で、優しい。

その静けさが、九条の集中に穴を開けている。

蓮見は、横にいるレオンに小声で聞いた。

「……この時期に京都行ったの、まずかったか?」

レオンは即答だった。

「いや、それ関係ないよ。行ってなくてもこうなってる。」

蓮見が目を細める。

「そうか?」

「うん。あの人、恋愛偏差値5だから。」

言い切った。

迷いゼロ。

むしろ自信満々。

蓮見は吹き出しそうになって、ぐっと堪えた。

「……試合で勝つことしか考えてこなかった弊害か。笑えねえ。」

レオンは軽く笑う。

悪口ではない。“理解者の笑い”だ。

「それでも勝とうとはしてるんだよ。だからズレる。だから苦戦する。」

蓮見は九条の背中を見た。

踏み込み、スイング、戻り。

全部正しいのに、全部遅い。

“技術の遅れ”じゃない。“気持ちの侵食”だ。

「……厄介だな。」

「うん。でも、初めてだからね。“誰かを思いながらテニスしてる九条雅臣”なんて。」

蓮見の目が、ほんの僅かに揺れた。

言葉にすれば簡単だが、それは彼が最も避けたい領域だ。

テニスは無駄を嫌う。

感情はノイズだ。

なのに今年は、そのノイズが“彼を壊しもするし、支えもする”。

蓮見は静かに呟いた。

「……土より厄介だ。」

その瞬間、九条のストロークがラインを外した。

珍しい、明確なミス。

観客の穏やかな拍手が、逆に胸に刺さる。

レオンが言った。

「ほら、もう“技術の問題”じゃないって顔してる。」

蓮見は短く頷いた。

「分かったよ。原因は……あれだな。」

“景色でも、風でも、京都でもない。”

“澪だ。”

その事実に確信を持った瞬間、蓮見の仕事は「技術調整」から「精神の暴走を止める作業」に変わった。

――そして九条は、まだ気づいていない。

静寂が侵入する瞬間

ベンチに座った瞬間、背中に熱が残ったままだった。

疲労ではない。

ただ、身体の噛み合わせが遅れている。

タオルで顔を押さえる。

その隙間から、視界の端に白い船体が入った。

Sunreef。

(……今は見るな。)

短く切り捨てる。

風が横から抜けた。

潮の匂いが、ほんのわずかに重い。

それだけで、胸の奥のリズムが一拍ずれる。

(集中が散ってる訳じゃない。)

自分で置いたその言葉が、言い訳に近い響きになっていた。

足を軽く滑らせる。

沈む。

いつもより深く。

土が“打つ前の静止”を嫌っている。

(切り替えが遅い。それだけだ。)

評価はそれだけでいい。

それ以外は全部余計だ。

観客席が静かだ。

静かすぎる。

その静けさの“隙間”に、何かが入り込む。

京都の川の音——。

(……関係ない。)

切り捨てるように、もう一度。

ただ、“なぜ今それが出てくるのか”

その理由だけは明確ではなかった。

審判の声。

“Time.”

九条は立つ。

肩を回す。

握ったラケットのグリップの温度は、いつも通り。

落ち着いている。

落ち着いているはずだ。

(戻す。それだけだ。)

胸の奥のざわつきはごく小さい。

無視できるレベル。

なら——無視する。

“原因”に触れる義務も、理由も、興味もない。

――そして、戻れないまま第3ゲームへ入った。

否認の直線、土の抵抗

審判の声が落ち、試合が再開した。

九条はペースを上げた。

強引に。

理由は単純だった。

(戻す。形を。)

思考は一行だけ。

その一行を大声で上書きするように、スイングの速度を上げ、打点を高く固定する。

ハードのテンポだ。

カラマルの深いスピンが落ちても、九条は動きを止めず、直線で叩き返す。

返せる。

返せてしまう。

だから押せると思う。

(押し切る。問題ない。)

そう判断した瞬間、クレーは静かに反撃に入る。

ラリーが伸びる。

普段の1.5倍。

呼吸が、わずかに乱れる。

志水の端末が震える。

〈ラリー平均時間+34%〉

〈心拍、通常より+6〉

志水の目が細くなる。

(……噛み合ってない。)

蓮見も、同じ結論にたどり着いていた。

九条が精神のどこかで揺れている時ほど、“強引な直線”に逃げる悪癖が出る。

クレーは直線を吸収する。

受けて、伸ばして、ゆっくり締めてくる。

それを九条は知っている。

知っているのに、認めない。

(押し切ればいい。)

その否認が、足元を奪った。

カラマルの跳ねるスピンが九条のバックに上がる。

九条は打点の高さを合わせるために、ほんの一瞬だけ“止まった”。

その瞬間、足が沈む。

(……っ)

重心がずれ、面がわずかに開く。

トップスピンが浅くなり、球が浮いた。

カラマルは逃さない。

逆クロスが突き刺さり、ポイントが終わる。

観客席から上品な拍手が落ちた。

静かで、優しい。

それが九条には、妙に重い。

(ズレてない。問題ない。)

言葉は冷静。

だが、ラケットを握る指に汗が滲んでいた。

蓮見は、その“微細な変化”を見逃さない。

(……否認で押してる。このままじゃ、ラリーで潰れる。)

クレーは逃げ場がない。

直線で押し続ければ押し続けるほど、土が呼吸を奪っていく。

九条は、まだその事実を受け入れていない。

だが、身体は――すでに疲れ始めていた。

受け入れろ

ベンチに戻った九条は、タオルも水も雑に扱った。

落ち着いているように見えて、手元だけが静かじゃない。

蓮見はラケットの面を一度だけ確認してから言った。

「無理に押そうとするな。」

九条は目だけ向ける。

返事はない。

聞いてはいる。

蓮見は続けた。

「時間を掛ければ戻ってくる。」

九条の指が止まった。

「戻ると信じて受け入れろ。」

その一言に、九条の喉がわずかに動く。

技術の指摘は一切ない。

フォーム修正も、配球もない。

ただ“受け入れろ”。

九条が一番嫌う、あの言葉だけが落とされた。

九条はタオルを膝に置き、低く息を吐く。

「……クレーで時間を掛けたら、試合が長くなる。」

蓮見はすぐ答えた。

「いい。今はそうするしかない。」

「……」

「強引に押せば、土が全部返す。受けて、体が戻るのを待て。」

九条は顔を上げずに短く返す。

「……戻るのか。」

蓮見は迷わず言った。

「戻る。お前なら戻る。だから急ぐな。」

声は冷静。

温度は低い。

だが“信頼”だけは強く、揺らぎがなかった。

審判の“Time”が落ち、二人の間の空気が切れる。

九条は立った。

肩を回し、足を滑らせ、赤土の抵抗を確かめる。

(……受け入れる、ね。)

そう呟くように思って、すぐ切り捨てる。

不器用な男が一番嫌うやり方だ。

だが今は――

それをやるしかなかった。

コメント