日本帰国

成田に降り立ったのは、まだ朝の光が淡く空を照らす時間だった。

スーツケースを転がしながら、到着ロビーを抜ける。

「……早朝便って、ほんと体力削られるなぁ」

ぼやきながらスマホを取り出して時間を確認した。

――出勤まで、あと数時間。

このまま家に戻れば、支度をして慌ただしく会社へ向かうことになる。

足を止めて、スーツケースのハンドルをぎゅっと握る。

脳裏に浮かんだのは、昨日の電話で九条が言った言葉。

『横浜のマンション、ちゃんと行けよ』

「……………行っちゃう……?」

自分に問いかけるように呟いて、思わず苦笑する。

空港からのアクセスも悪くない。職場へも近い。

しかも、必要な服もメイク道具もスーツケースの中に全部入っている。

澪は深呼吸をひとつ。

スーツケースを引く手に少しだけ力を込め、タクシー乗り場へと歩き出した。

タクシーを降りて見上げたのは、ガラス張りの高層タワー。

スーツケースを引きながら立ち止まり、澪は高層ビルを見上げた。

「……ほんとにここ?」

九条に伝えられた建物名と、目の前の巨大なタワーは、一致している。

だがあまりにも立派すぎて、半信半疑になる。

九条が自分のために契約したという部屋。

彼自身は一度も訪れていないはずの場所。

――そんな部屋が、本当に自分を待っているのか。

胸の奥で不思議な緊張が高鳴っていた。

オークウッドスイーツ横浜

ザ・タワー横浜北仲の上層階にあるレジデンス――オークウッドスイーツ横浜。

馬車道駅直結の入口からエレベーターに乗り込み、フロントがある46階以上のフロアへ。

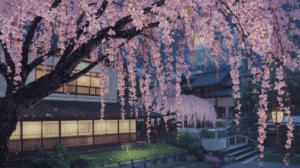

自動ドアが静かに開いた瞬間、目に飛び込んできたのは、夜明けの光を反射する海と、まだ眠っている街並みだった。

「こちらがカードキーです。どうぞごゆっくりお過ごしください」

フロントスタッフに丁寧に手渡されたカードキーを受け取りながら、澪は内心で苦笑した。

(……残念ながら、これから仕事です……)

本当ならこのままスーツケースを開けて、ふかふかのベッドに飛び込みたい。けれど今日は出勤日。そんな贅沢を味わっている余裕はない。

「はい。ありがとうございます」

作り笑顔を添えてカードキーを受け取り、スーツケースを引いてエレベーターへ向かう。

カードキーをかざして扉を開けた瞬間、澪は思わず立ち止まった。

大きな窓からは横浜のベイビューが広がり、絨毯も家具も高級ホテルさながらに整っている。

けれど視線を横にずらすと、キッチンには電子レンジやオーブン、食器が一式そろい、奥にはドラム式の洗濯乾燥機まで備え付けられていた。

「……生活できるようになってる」

思わず独り言が漏れる。リゾートでもホテルでもない、“住むための場所”。

九条は自分のことをよくわかっている――。澪はスーツケースを転がしながら、しみじみそう思った。

整然と並ぶ家具。冷蔵庫の低い駆動音だけが響いている。

九条が「ちゃんと行け」と言ったのは、このためだったのかもしれない。

職場にも近く、空港からのアクセスもいい。

スーツケースを玄関に置いて、澪は窓際へ歩み寄った。

足元から広がるのは、まだ朝の光を受けた横浜のベイビュー。港を行き交う船も、ガラス越しにきらめいて見える。

「……すごい」

思わず息を呑んで、しばし見惚れる。

だが、ふと腕のApple Watchに目を落とした瞬間。

「やばっ、早く準備しないと仕事間に合わない!」

澪は慌ててスーツケースを引き寄せ、メイク道具と仕事用のスーツを取り出した。

非日常と日常が同じ空間に同居しているのが、なんだかおかしくて、ちょっと笑ってしまう。

慌ただしくスーツに着替え、鏡の前でメイクを整える。

手を止めて、ふとスマホを手に取った。

「無事着いたよ。このまま仕事行ってきます」

たった一行のiMessage。

送信ボタンを押した瞬間、なんだか少し背筋が伸びた気がした。

恋人に甘える時間はない――けれど、遠い地で頑張っている彼に、自分もちゃんと“今日をこなす”ことを伝えたい。

澪はスマホをバッグに入れ、深呼吸してから部屋を出た。

出社

出社してデスクに荷物を置いた途端、グループマネージャーの有本が声をかけてきた。

「出張お疲れ様。急だったのにありがとうね。体調崩したりとか、大丈夫だった?」

澪はすぐに笑顔を作り、軽く首を振った。

「はい、大丈夫です。むしろすごく勉強になりました」

ほんとうは――体の重さはまだ続いている。

でもそれは、ドバイでも日本でも変わらない“毎月のこと”。

仕事とは関係のない苦しさだから、わざわざ口にする必要はなかった。

澪は笑顔のまま言葉を続ける。

「今回のボートショーで、海外の顧客は“ラグジュアリー感”と“アフターサポート”の両方をかなり気にされていると実感しました。

なので、日本での提案のときも、ただ商品を説明するだけじゃなく、購入後の運用イメージを数字やサービス込みで見せられるようにした方がいいと思います」

有本は「なるほど」と頷き、感心したように笑った。

「さすが綾瀬。出張の成果をすぐに仕事に反映できるのは助かるよ」

「ありがとうございます」

深々と頭を下げた澪に、有本はふっと声を落とす。

「でも、無理しすぎるなよ」

「……はい」

頷きながら、笑顔は崩さない。

ただ胸の奥で、薬で抑え込んだ重さがじわりと顔を覗かせる。

有本とのやり取りを終えてデスクに戻ると、澪はすぐにPCを立ち上げた。

メールの返信、取引先への資料送付、数字の確認――一つひとつを正確に処理していく。

指先だけが軽やかに動いて、表情には何の揺らぎもない。

腹部の鈍い重さも、睡眠不足も、見せることはない。

隣の席の女性同僚が小さく囁いた。

「海外出張帰りなのに、相変わらずクールだね、綾瀬さん」

「そんなことないですよ」

視線を画面に落としたまま、淡々と返す。

仕事を回す機械のように――澪は今日も“変わらない顔”で動き続けていた。

検索

昼休み。

オフィスの喧騒を少し離れた休憩スペースで、澪はスマホを取り出した。

「……ちょっとだけ」

検索窓に指を走らせる。

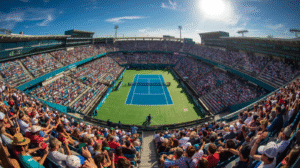

「ドバイ テニス 九条雅臣」

いくつも記事が並ぶ。

“圧巻のストレート勝ち”“冷徹なプレーに観客ざわめく”――そんな見出しが目に飛び込んでくる。

スクロールしながら、胸の奥がざわついた。

――あの優しい人が、記事では冷酷だと書かれている。

わかっている。それが彼の“仕事”で、あの会場での彼は別の顔を持つのだと。

それでも、画面に並ぶ言葉はどこか鋭く、澪の心をちくりと刺した。

「………」

無言のまま、画面を見つめる。

英語の書き込みが目に飛び込んできた。

comment (5)

“Marry me, Kujoh!!”

“He’s my future husband.”

冷静すぎて試合が怖かった…。でも強さは本物。

…どこの国でも、こういう“ガチ恋”みたいな声はあるんだな。

口に出すことはなく、ただ胸の奥に複雑な感情が渦を巻いた。

彼が特別であるほど、世界中から突き刺さるような視線を浴びるのだと改めて思い知らされる。

スマホの画面をカチッと閉じる。

見なければ心は揺れない――そう言い聞かせるように、深く息を吐いた。

澪の目の前にあるのは、積み上げられた資料と未処理の案件。

ここで立ち止まるわけにはいかない。

椅子に背を預け、再びモニターに向き直る。

指先がキーボードを叩き始めると、先ほどまで胸に渦巻いていたざらつきが、機械的なリズムの中に埋もれていった。

帰る、と言って良いのか

袋を提げて静かな廊下を歩く。カーペットが足音を吸い込み、外の街の喧騒はここまで届かない。

カードキーをかざし、扉を開けると、ふわりと冷えた空気が迎え入れた。

――広い。

一人で暮らすには、広すぎる。

キッチンも、ソファも、ダイニングも、きちんと整えられていて何も不足はないのに、そこに人の気配はない。

窓際に歩み寄れば、横浜の夜景と、黒く沈む海が広がっていた。

光の粒が瞬くたびに、遠くにいる彼を思い出す。

「いただきます」

胸の前で手を合わせて、プラスチック容器のふたをぱかりと開ける。爽やかな香りが広がる。

「……んまっ!さすがデパ地下クォリティーのサラダ……高いだけある……」

一人なのに、思わず声が漏れた。

フォークを口に運んでいると、不意にテーブルの上のスマホが震える。

――着信。表示された名前に、一瞬で胸が熱くなる。

「……出よ」

スマホをスタンドに立てかけ、テレビ電話に切り替える。

画面の向こう、異国の白い照明に照らされながら、九条の顔が現れた。

その視線に少し居心地が悪くなって、澪はフォークを置いた。

「………口についてる」

「えっ、嘘っ!?」

慌てて指先で口元をぬぐう。

「……嘘だ」

一拍おいて、声が返る。

「~~~~っ!」

澪はスマホを揺らしそうな勢いで抗議した。

一拍おいて、低い声が返る。

「本当に幸せそうに食べていたから」

むくれて見せる澪に、九条の唇がほんのわずか、画面の端で動いた。

「部屋はどうだ」

「めっちゃ広い!綺麗!快適!!でもパソコン無いから、次に来るとき持ってこようかと!!」

「気に入ったようで何よりだ」

「めっちゃ甘やかされてます」

「当たり前だ」

画面越しに返ってくる声は、いつも通り落ち着いているのに、澪の胸の奥がじんわり温まる。

「……言い方がずるい」

「事実を言っただけだ」

照れ隠しにサラダをもう一口頬張る。窓の外の夜景と、スマホの中の彼の声――二つが揃うと、広すぎる部屋も不思議と満ちて見えた。

澪は口いっぱいにサラダを頬張って、もごもごと笑った。

「じゃあ今度は、私が甘やかす番!」

「無駄だ」

「むだじゃない!」

画面越しの声は揺れないのに、澪の心だけがふわふわと揺れ続けていた。

「食べながら話すな」

低い声に慌てて飲み込んでから、澪は口を開いた。

「だってご飯時なんだもん」

「お前が夜にかけてこいと言った」

ふくれっ面でサラダをつつきながら、澪はスマホ越しに不満をこぼす。

「そういえば、ドバイって何時?」

「日本が五時間進んでいる」

「ってことは……今、午後のお昼くらい?」

「そうだ」

淡々と返す声が距離の遠さを思い出させる。画面一枚を隔てているだけなのに、別の世界にいるような感覚だった。

「なんか、遠いね」

「距離は関係ない。いつでも話せる」

その即答に、胸の奥が少し温かくなる。

「あれ、じゃあ今練習時間?」

「休憩だ」

「あ、じゃあ雅臣さんが練習戻ったらお風呂入ろー」

「………今入ってもいい」

澪は思わずフォークを持つ手を止めて、じろりと画面を睨む。

「なに見ようとしてるの。えっち」

「何を今更」

「……ほんとにやってほしいの?」

「判断はお前に委ねる」

返答の落ち着き具合が逆に怪しくて、澪がジトーっと見つめる。

「駄目です!」

即答してスマホの画面を指でつついた。

「壊れるでしょ!水没して修理代いくらかかると思ってるの!」

「……理由が現実的だな」

「当たり前でしょ!」

ぷくっと頬を膨らませる澪に、画面の向こうで九条が小さく笑った。

「なら服を脱ぐところまででいい」

「なに『譲歩してやる』みたいな言い方してるの。駄目だから」

「…減らない」

「減るとかそういう問題じゃないの!」

思わず声を張り上げた澪に、画面の向こうで九条が眉をひそめる。

真剣に議論するテーマではないのに、彼の真面目さが逆におかしかった。

「……減る減らないの話ではない、という理屈が理解できない」

「そっちの理屈のほうが理解できないわ!」

ぷくっと頬を膨らませてサラダを頬張る澪を見て、九条は小さく息をついた。

「…いや裸見ていい理屈ってなによ」

「………パトロンだから」

「せめて恋人だからって言って!なんかやだ!!」

短く言い切る声は淡々としているのに、画面越しの澪は思わず顔を赤らめる。

理屈の次元が違うのに、彼はいつも真顔で言ってくる。

「なら恋人が頑張れるように奮発してくれ」

「………後ろを人が通ったら見られるよ?」

「壁を背にする」

「めっちゃ必死じゃん」

正直すぎて、澪は思わず吹き出した。広すぎる部屋に、自分の笑い声が軽やかに響く。

「九条さん、そろそろ時間です」

画面に映らなくても分かる。氷川の声だ。

画面の中の彼が一瞬だけ眉をひそめ、短く答える。

「……行く」

その直後、また澪の方へ視線が戻る。

「切る」

「うん。いってらっしゃい」

通話が途切れて画面が暗転した瞬間、澪は思わず吹き出した。

さっきまで「裸を見たい」とか言って必死だったのに、切り替わると淡々と試合モードに戻ってしまう。

――ほんと、雅臣さんって面白い。

澪はスマホを置いて、残りの容器を片付けながら小さく鼻歌をこぼした。

「よし、お風呂入ってスキンケアしよー」

そう呟いてバスルームへ向かう足取りは軽い。

ほんの少し前まで画面越しに彼と笑い合っていた余韻が、まだ頬に残っている。

チームの機能美

澪が湯気の向こうに消えていったその頃。

九条はすでに練習コートに立っていた。

大会が始まっている間は、余計な感情を挟まない――それが彼の流儀だ。

打球音だけが響く。

無駄のないフォーム、必要最小限の言葉。

蓮見からの短い指示に頷くだけで、次の球に集中する。

志水の目線はフォームの細部を追い、氷川は黙々と進行の調整をこなす。

彼自身の心の中も、同じくらい静かだ。

“勝つために何を残し、何を削るか”

それだけを考え、合理的に体を仕上げていく。

ボールがネットを叩き、九条がラケットを持ったまま立ち止まる。

すぐに志水が近づき、タブレットを示した。

「体重移動の時、右足に二%ほど余計にかかっています」

「……修正する」

短い返答に、再び構え直す。

蓮見が続ける。

「次の相手はサーブの確率が低い。リターンで主導権を握れれば展開は早いぞ」

「想定している」

氷川は静かに予定表を見ながら、試合後の移動や食事のタイムラインを口にする。

「練習はあと二十分。夕食後は温冷交互浴を。睡眠時間は七時間半を確保します」

「了解だ」

それ以上の会話はなかった。

言葉にしなくても、全員が何をすべきかを理解している。

淡々としたやり取りの中に、勝つための“チーム九条”の機能美があった。

それぞれの夜

澪はお風呂上がりに髪を丁寧に乾かし、化粧水と乳液でスキンケアを終えると、勢いよく両腕を広げてキングサイズのベッドにダイブした。

「わーい、ふかふか〜!」

全身を埋めるようにシーツの柔らかさを味わい、顔をすり寄せる。

さっきまでの静かな孤独も、この瞬間だけはホテルステイの楽しさに塗り替えられる。

――世界のどこかで、同じ時間に彼が無表情で打球を放っているなんて信じられない。

澪はひとり、ふわふわの布団の海で、ほんの少しだけ笑った。

「……ふぁ」

大きなあくびをひとつ。ドバイからの帰国、そしてそのまま出勤した疲れがようやく全身に押し寄せてきた。

ベッドサイドに置いたスマホを手に取り、短い言葉を打ち込む。

おやすみなさい。

今日もお疲れさま。

また明日。

送信ボタンを押して画面を伏せる。

瞼が落ちる寸前、チラリと画面をのぞくと、そこには「開封済み」の表示。返信は来ない。

けれど、それでいい。

今は彼が集中している時間だと知っているから。

胸の奥にじんわりとした安心を残し、澪は静かな眠りに沈んでいった。

一方その頃。

九条は無言でコートに立ち続けていた。

スマホに届いた一言を横目で確認し、ただポケットに戻す。

心を乱すことなく、次の一球にだけ意識を注ぐ。

照明に照らされた練習コートでは、まだ打球音が響いていた。

「ラスト十本」

蓮見の短い指示に、九条は頷くだけで次のサーブに集中する。

鋭いインパクト音が、夜の空気を切り裂いた。

十本目を打ち終えると、志水が時計を見て淡々と告げる。

「予定通り、終了です」

氷川がタオルと水を差し出す。

九条はそれを受け取り、無駄なく汗を拭うと、ラケットをケースに収めた。

彼の視線は遠く冷たいまま、目の前の現実だけを見据えていた。

夜の練習を終えた九条はホテルへ戻る。

玄関から部屋へ入ると、無駄な物音ひとつ立てずにジャージを脱ぎ、シャワーを浴びる。

氷川が手配した食事には手を付けず、プロテインと水分補給だけで済ませる。

タオルで髪を拭きながらベッドへと腰を下ろし、トレーナーから受け取ったストレッチポールで数分だけ体を整える。

それ以外は何もない。

余計な思考を排し、ただ体を休めるためだけに横になる。

横浜の夜景を知らず、ぬくもりも感じない。

九条の眠りは冷たく、合理的で、ただ次の戦いへと繋げるためだけのものだった。

コメント