練習開始

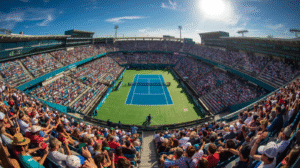

アビエーション・クラブ・テニス・センター。

観客席はまだ閉ざされ、スタッフが準備する物音だけが響いていた。

空気は乾いて澄み、気温は過ごしやすい。

ただ、差し込む日差しは容赦なく、ラケットを振ればすぐに汗が滲み、肌に残る前に乾いていく。

真夏の灼熱ではないが、長く立てば確実に体力を奪う光。

九条はその中でラケットを握り、静かな練習コートに立つ。

打球音が乾いた空気を震わせ、広い会場に孤独な音を反響させた。

試合はまだ六日も先だが、調整はすでに始まっている。

ラリーを切り上げ、タオルで汗を拭った九条に、蓮見が短く声をかける。

「……ぶっちゃけどうよ?」

「悪くはないが、全開とは言えない」

「それでいい。徐々に調子を上げていく為に使え。ハードコートの感触は? クレーで練習してた時間のが長かっただろ」

「問題ない」

志水は無言でストップウォッチを止め、氷川は次の予定を確認する。

藤代は入り口に立ち、誰もいない通路を見張っていた。

九条は再びコートに立ち、乾いた陽射しの下で黙々と打球を続けた。

九条が淡々とラリーを続けていた時だった。

突然、コート脇からよく通る声が響く。

「おー!久しぶり!! 全豪優勝おめでとう、九条!!」

振り向いた先にいたのは、声に負けないほどの体格を持つ男だった。

身長も高いが、肩幅の広さが際立ち、骨格からして九条よりひと回り大きい。

鍛え抜かれた筋肉はアスリートの証そのもので、立っているだけで周囲の空気を支配するような存在感を放っていた。

マテオ・アルバレス。

サーブの速度で現在ギネス記録を保持する、ツアー屈指の豪腕サーバー。

彼の名を聞けば、テニスを追っている者なら誰もが顔を上げる。

九条はラケットを構えたまま、無表情で短く応じる。

「……ああ」

その素っ気ない返事に、マテオは豪快に笑った。

「グランドスラムの1つで優勝したってのに、それだけかよ!相変わらずだな。お前、現地入り早くないか? まだ一週間あるぞ」

「……たまたまだ」

にこやかに突っ込むマテオと、淡々と返す九条。

「ちょうどいい。相手になれ」

一瞬、マテオが目を瞬かせ、それからさらに笑みを深くした。

「ハハ!いいだろう、やってやるよ!」

その声は低く響き渡り、空気を揺らすほど大きかった。

それだけで、練習が始まる。

試すために

ベンチで様子を見ていた蓮見が、わずかに眉を寄せた。

「……まずいな」

マテオのサーブは、ギネス記録に名を刻んでいる。263キロ。

普通なら、まともな返球を諦める球速。

九条が自分から練習相手を頼むのは珍しい。

何か理由がある。

日本で、わざわざ特注マシンを用意してまで超高速のサーブ球速に耐える練習を繰り返してきた。

その成果を、この場で――マテオ相手に――試そうとしている。

氷川が小さく息を吐き、腕を組んだまま呟いた。

「……試すなら今、ですか」

蓮見は、口の端をわずかに歪めただけで肩をすくめる。

「止めたって止まらねーわな」

──九条は、それを“練習の成果を試すための道具”に選んだ。

大会の勝敗より、自分の強さの確認を優先して。

蓮見は知っている。

それは合理的な判断ではない。

ただ、強さを求める本能に突き動かされているだけだと。

ベンチの空気は重くなる。

ただ一人、コートに立つ九条だけが、何事もない顔でラケットを握っていた。

マテオがボールを高く放り上げ、豪快に振り抜いた。

インパクトの瞬間、鈍い衝撃音がコートに響き渡る。

乾いた音ではない。金属を叩き割ったような、重く腹に響く音。

その強さを、音そのものが物語っていた。

弾丸のようなボールが九条に迫る。

彼は面を立てるだけで受け止めた。

ガンッ、とラケットが軋み、返球は高く弾んでコート奥へ落ちる。

「……人によっては、ラケットを弾き飛ばされてる」

ベンチで早瀬が低く呟いた。

それでも九条は表情ひとつ変えず、次のボールを待っている。

マテオのサーブが、再び轟音を立てて突き刺さる。

ギネスに載る数字を、彼は練習で平然と繰り出してくる。

空気を叩き割るような衝撃音。

その弾丸が、九条の身体へ迫る。

今度はラケットをただ立てるのではなく、読み切った軌道へ一歩踏み込み、スイングを合わせた。

その弾丸を、九条は振り抜いて返した。

打ち返すこと自体を想定していない相手に、真正面から叩き返す。

ベンチの端で、それを見ていたチーム九条の面々が、ひっそりと顔を見合わせた。

「……打ち返した?」

蓮見が目を細める。

普通なら当てるだけで精一杯の速度。

それを振り抜いて返すことで、返球は“ただ返す”ではなく“攻撃の起点”に変わった。

マテオの口元が大きく吊り上がる。

「ハハッ、やるじゃねぇか!」

すぐさま次のボールを叩き込み、ラリーへと雪崩れ込んだ。

乾いた打球音がコートに響き渡り、二人の打ち合いが始まる。

志水が、淡々と呟いた。

「肘に来るぞ。スイートスポット外したら、一発で…」

理学療法士の早瀬も、目を細めて九条の動きを追っていた。

「インパクトの衝撃は、確実に上腕に残りますね。繰り返せば微細損傷が溜まる」

感情を挟まず、ただ事実を告げる声だった。

氷川も腕を組んだまま、目を逸らさずに応じた。

「そうですね」

志水も、ため息まじりに頷く。

「まだ今年始まったばかりなのに……」

黙って見守るしかない現実。

唯一、医師の神崎だけが額を押さえ、胃の奥を抑えるような仕草をした。

「……せめて、試合でやれ」

マテオは豪快に振り抜いた。

見るからにパワーで押し切るタイプ――筋肉と体格のすべてを叩きつけるようなショット。

ボールは重く速く、コートを揺らすように突き刺さる。

対する九条は、まるで機械のように無駄のない動きで応じた。

一歩先を読むかのようにコースへ滑り込み、ラケットを振り抜く。

スピードとテクニック、そして冷徹な読み。

重さと鋭さの違う打球音が、交互にコートに響き渡る。

パワーと精度。

真逆のスタイルが、練習とは思えない強度で火花を散らしていた。

「……ラリーになってる」

氷川の低い声が、ベンチに落ちた。

音の質が違う打球が交互にコートへ突き刺さる。

ラリーのはずが、すでに試合さながらの強度。

余力を残しているはずなのに、どちらも負けを許さない負けず嫌いが顔を覗かせていた。

「……練習だよな、これ」

ベンチで蓮見が苦笑まじりに呟く。

「練習です」氷川が答える。

「練習にしては……強度がおかしい」志水が腕を組んだままコートを見つめて、小さく言った。

「……どっかで止めるか。練習で肘壊されちゃたまんねーわ」

蓮見が低く漏らす。

「ただ、特注マシンの成果は出てますね。サーブをちゃんと返せています」

氷川は書類を読むような口調で、当たり前のように言う。

志水も、無表情のまま頷いた。

「どこに打たれるか、場所を予測した上でスピードに反応してるんでしょうね」

さらりと告げるが、それは「人間には普通できないこと」だった。

淡々と交わされるやり取りの中で、ただ一人、神崎だけが胃を押さえたまま俯いている。

本来は調整のための練習だった。

けれどお昼まで、二人の打ち合いは試合さながらに続いた。

ラリーはどこまでも伸び、強打と強打がコートに響き渡る。

観客はいない。だが、そこにあるのは完全に勝負の空気だった。

一旦休憩

「……2人とも」

ようやく蓮見の声が飛んだ。

「いったん休憩だ。食事と水分を摂れ」

マテオはラケットを肩に担ぎ、豪快に笑う。

「Ha! いい汗かいたな!」

九条は無言でタオルを手に取り、ベンチに腰を下ろした。

額に浮いた汗を拭いながらも、その瞳にはまだ勝負の光が残っていた。

食堂に移動すると、レオンが食事を用意して待っていた。

「さぁ、本日のメニューはこちら! 題して――『ドバイの暑さに負けずに頑張っていこうランチ アスリートver.』!」

「……なんだその名前」

氷川が即座にツッコミを入れる。

レオンは肩をすくめ、悪びれもせずに笑った。

「ん? 誰かさんのセンスを真似てみた」

その言葉に、全員の頭に同じ人物の姿が浮かぶ。

…………彼女だな。

誰も声に出さないが、心の中で一致した。

九条も無言で食事に箸を伸ばし、黙々と栄養を摂取していく。

その時、テーブルの端に置かれたスマホが震えた。

画面に表示された名前を見て、蓮見が苦笑する。

「……噂をすれば、だな」

温度差

九条は無表情のまま通話を押した。

すぐに、明るく間延びした声がスピーカーから響き渡った。

『もしもーし!』

その場にいた全員が一瞬きょとんとする。

「ああ」

『今日はリハーサルだったの!めっちゃ楽しかったよ!』

明るい声がスピーカーから広がる。

さっきまで胃を押さえていた神崎が、思わず顔を上げた。

『ブースの設営も終わって、制服で立ち会ったんだ。緊張するかと思ったけど、意外と楽しくてさ!模擬接客みたいな感じで、あっという間に時間過ぎちゃった。そっちは順調ー?』

氷川が小さく咳払いをして顔を逸らし、蓮見は肩をすくめる。

九条だけが、いつも通りの平坦な声で応じる。

「順調だ」

『外暑い? こっち室内だから寒いくらい! 』

超高速サーブが飛び交っていたコートの空気とは正反対の、にぎやかで能天気な世界。

蓮見は苦笑して「……温度差がすげぇ」と小さく漏らし、氷川は表情を動かさず腕を組み直す。

志水は時計を確認するふりをしながら耳をそらし、神崎は胃を押さえながら目を閉じた。

九条だけが無表情のまま、淡々と返す。

「……そうか」

ふと、画面に映る彼女の姿に目を止めた。

「朝と服装が違う」

『うん。ボートショー用の制服があるの。社名入ってるんだよ、ほら』

澪が胸元のロゴを指差し、画面をぐっと近づけた。

社名が刻まれた部分がアップになり、制服の布越しでも膨らみのラインが分かる。

九条は無表情のまま、画面を見ていた。

声も表情も変わらない。

だが、確かに視線はそこに向いている。

すぐ隣で水を飲んでいた蓮見は、その様子を横目で見て「……おいおい」と心の中でぼやいた。

さっきまで超高速のサーブを打ち返していた男が、今は平然と彼女の制服チェックをしている――そのギャップが、どうにも妙だった。

『あれ、今室内じゃない?』

「食事だ」

『お、ちゃんと食べてるねー?』

九条はわずかに間を置き、返した。

「お前は、食べたのか」

その言葉に、そばで聞いていた蓮見が思わず目を瞬かせる。

九条が、人の食事を気にしている――。

『何とか食べた!でもまた午後にお腹空く!』

「間食のタイミングを作れ」

『雅臣さんはおやつ何食べるの?』

アスリートの「間食」を、澪が悪びれず「おやつ」と呼び替える。

その呑気な響きに、張り詰めたチーム内の空気が少しだけ和らいだ。

「……プロテインバー」

『美味しくなさそう!』

「そうでもない」

『何味? チョコとかあるの?』

「ナッツだ」

『やっぱりナッツ!』

スピーカー越しの明るい声に、蓮見が小さく肩を揺らす。

氷川は無表情のまま視線を逸らし、神崎は苦笑いして溜息をついた。

九条は一切表情を変えず、ただ無機質に答え続ける。

だがチームの誰も、以前の九条がこんな会話を成立させている姿を想像できなかった。

「午後の練習がある。また夜に」

『うん。私も頑張るね!』

「ああ」

九条の表情はほとんど変わらない。

だが、確かに会話は続いていた。

日本にいた頃、澪からの電話は短く返して、すぐに切っていた。

けれど今は、相手の声を受け止め、わずかに会話を引き延ばしている。

ベンチの端で、その様子を眺めていた蓮見は小さく口の端を上げた。

「……ほんと、変わったな」

午後の練習

午後の練習も、マテオとの打ち合いは続いた。

日が傾き始め、コートに長い影が伸びる頃になっても、二人はまだラリーを交わしている。

「……よく続くな」

氷川が腕を組んだまま、低く漏らす。

マテオは見るからにパワーで押し切るタイプ。

サーブもショットも、ひと振りごとに全身の力を叩きつけるような球威だ。

普通なら数ゲーム分も相手をすれば、体力を削られて足が止まる。

だが九条は淡々と立ち続けていた。

無駄のない動きで、先を読むようにコースへ滑り込み、正確に振り抜く。

体力を消耗している様子もなく、ただ機械のように精度を積み重ねていく。

「……ほんと、化け物だな」

蓮見が苦笑混じりに呟き、志水は無言で頷いた。

日が傾き、コートに影が伸びる頃になっても、九条とマテオの打ち合いは続いていた。

乾いた打球音が繰り返し響き、強度は衰えることがない。

ベンチで志水が静かに口を開いた。

「……衝撃を上手くいなして返してるようですね。リストワークで力を逃がしている」

理学療法士の早瀬も頷き、冷静に付け加える。

「前よりも柔軟性が上がっています。肩と股関節の可動域が広がっている」

「……あいつ、まだ進化してるのかよ」

蓮見が苦笑混じりに呟いた。驚き半分、呆れ半分。

――どこまで行く気だ、と言わんばかりに。

氷川は腕を組んだまま、視線を外さずに言った。

「……進化というより、変化でしょうね。どちらかと言えば」

その言葉に、誰も返さなかった。

ただ打球音だけが、夕暮れのコートに響き続けていた。

コメント